国土交通白書 2021

第2節 災害リスクの増大や老朽化インフラの増加

近年、自然災害等が激甚化・頻発化、あるいは切迫していることを受け、国土交通省では、2020年1月に、防災・減災対策本部を設置し、抜本的かつ総合的な防災・減災対策の検討を進めた。この検討の中で次の3点の課題が改めて認識された。

( 1 )気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化の懸念

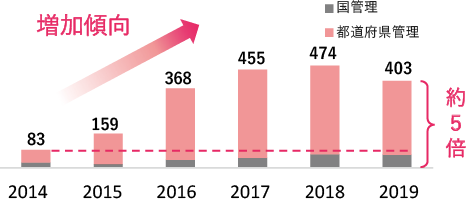

近年、気候変動の進行により、水災害の激甚化・頻発化が懸念されている。ダム・遊水地・河道掘削等による河川水位を低下させる対策を計画的に実施しているものの、氾濫危険水位注3を超過した河川数は増加傾向である(図表Ⅰ-2-2-3)。

資料)国土交通省

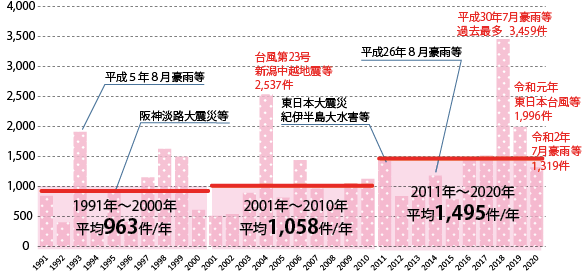

土砂災害の発生件数についても、2018年に平成30年7月豪雨での災害を含む過去最多の3,459件となり、2019年には令和元年東日本台風での災害を含む1,996件、2020年には1,319件となっており、近年多くの土砂災害が発生している。2020年は、令和2年7月豪雨によって、37府県において961件の土砂災害が発生した。これは過去最大クラスの広域災害である。また、被害が集中した熊本県では集計開始以降最多の発生件数である年間227件を記録した(図表Ⅰ-2-2-4)。

資料)国土交通省

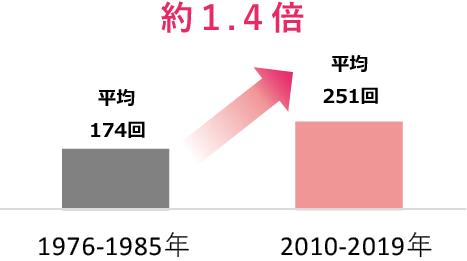

さらに、1時間雨量50mm以上の短時間強雨の発生頻度は、平均174回(1976年~1985年)から平均251回(2010年~2019年)と、直近30~40年間で約1.4倍に拡大した(図表Ⅰ-2-2-5)。

(注)アメダス1,000地点あたりの発生回数

資料)国土交通省

このような水災害の激甚化・頻発化の背景には、地球温暖化の進行があると考えられている。気象庁は、平成30年7月豪雨の背景要因について、「地球温暖化による気温の長期的な上昇傾向とともに、大気中の水蒸気量も長期的に増加傾向であることが寄与したと考えられている」としている。このように、地球温暖化の進行は、我が国における水災害の更なる激甚化・頻発化を招く可能性がある。

このため、水災害の激甚化・頻発化に対応した防災・減災対策とともに、防災・減災の観点からも地球温暖化対策が必要である。

( 2 )災害リスクの高い地域への人口・機能の集中

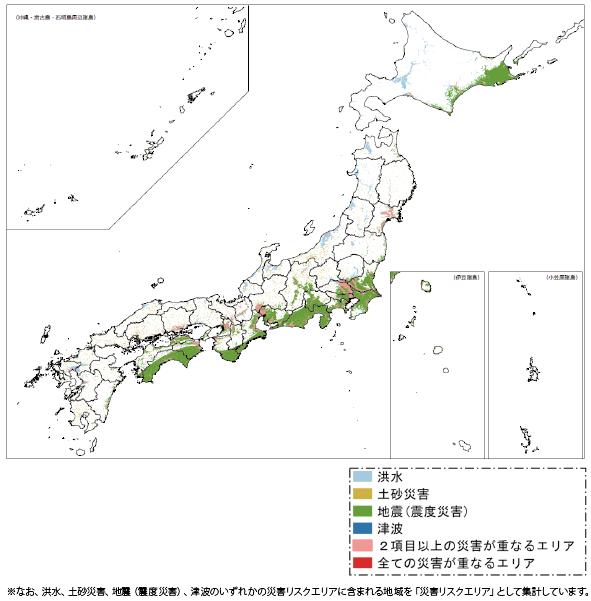

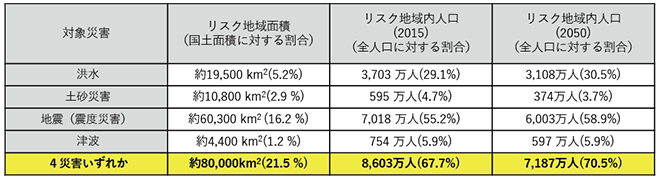

洪水、土砂災害、地震(震度災害)、津波のいずれかの災害リスクがあるエリア注4の面積は国土全体の21.5%となっている。一方で、災害リスクのある地域に居住する人口は2015年現在で8,603万人、総人口に対する割合は67.7%を占めている。さらに、2050年にはその割合が70.5%まで増加すると予測されている(図表Ⅰ-2-2-6、図表Ⅰ-2-2-7)。

資料)国土交通省

資料)国土交通省

また、上場企業の本社が東京圏へ集中するなど、災害リスクの高い地域への企業活動の過度な集中が継続している。

災害リスクの高い地域に人口・機能が集中している状態は、災害による被害の甚大化を招く。このため、災害リスク地域の被害を減少させるための対策が必要である。

( 3 )高齢単身世帯の増加による防災力の低下

地域コミュニティは、同じ地域で生活を共にするという地域性と、協力して地域活動を行う共同性を核とした人のつながりであるが、高齢化はこうした地域コミュニティの基盤を揺るがし、活動を弱体化させ、地域の災害への対応力を低下させる。このため、超高齢社会における災害は、高齢者を中心に被害が増大すると予想される。

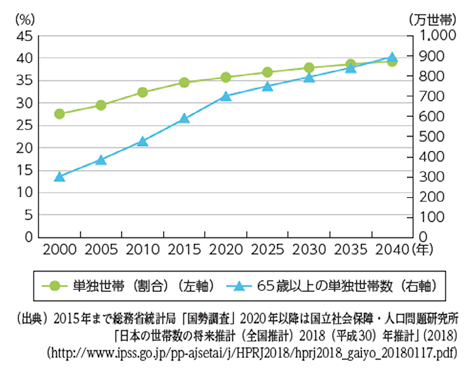

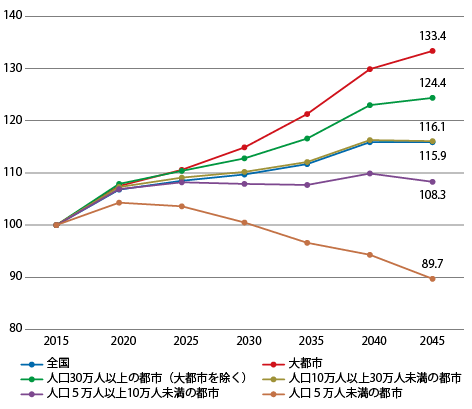

近年、単独世帯の割合は増加傾向にあり、中でも65歳以上の高齢者の単独世帯数の増加が続いている(図表Ⅰ-2-2-8)。特に都市部における65歳以上の人口が、今後、急激に増加していくと見られ、都市部のコミュニティ機能の低下、避難の遅れ等防災力の低下が懸念される(図表Ⅰ-2-2-9)。

資料)総務省「平成30年版情報通信白書」

資料)内閣府「令和2年版高齢社会白書」

このため、安全・安心な避難の確保、地域防災力の強化などの対策が必要である。

- 注3 洪水により破堤等の災害や浸水被害の恐れがある水位。

- 注4 洪水:「国土数値情報(浸水想定区域データ)」(国土交通省)

土砂災害:「国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)」(国土交通省)

地震(震度災害):「地震ハザードステーション(地震動予測地図データ)」(国立研究開発法人防災科学技術研究所)

津波:「国土数値情報(津波浸水想定データ)」(国土交通省)等