国土交通白書 2021

第1節 危機による変化と課題への対応

第2章第5節地球温暖化の進行の通り、我が国は、「2050年カーボンニュートラル」を目標として掲げ、これを目指すため、昨年12月、14分野において高い目標を設定し、あらゆる政策を総動員したグリーン成長戦略を策定した。これにより、産業構造や経済社会の変革を通じて大きな成長につなげ、経済と環境の好循環を作っていくこととしている。

我が国のCO2排出量のうち国土交通省に関わる運輸、民生(家庭・業務その他)部門は約5割を占めており、両部門の排出量を削減することは重要である。産業間の連携、地域との連携、デジタル技術の活用等横断的な視点から国土交通分野の環境関連施策の充実・強化を図りつつ、脱炭素社会、気候変動適応社会、自然共生社会、循環型社会を目指していく。本節ではそれらに関する取組みについて記載していく。

( 1 )地球温暖化対策

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた、国土交通省分野における地球温暖化対策の代表的取組み事例を以下に紹介する。

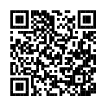

(LCCM住宅)

住宅・建築物の脱炭素化に向けて、使用段階のCO2排出量に加え、資材製造や建設段階のCO2排出量の削減、長寿命化により、建築から解体・再利用等までのライフサイクル全体を通してCO2排出量をマイナスにするLCCM(ライフサイクルカーボンマイナス)住宅の普及を推進している。サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)注12において、2018年度より支援を実施している(図表Ⅰ-3-1-32)。

資料)国土交通省

(自然エネルギーの導入促進)

洋上風力発電は、大量導入やコスト低減が可能であるとともに、経済波及効果が期待され、欧州を中心に全世界で導入が拡大している。我が国においては、「洋上風力産業ビジョン(第1次)」注13や「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、洋上風力発電の導入目標として、2040年までに3,000万kW~4,500万kWの案件を形成することが示された。国土交通省としては、経済産業省とともに発電事業者を選定するための公募手続きを進めるとともに、将来の洋上風力発電設備の大型化等の動向を見据えつつ、必要となる基地港湾の配置並びに面積・地耐力等を検討した上で、港湾管理者とともに計画的に基地港湾の整備を進めていく(図表Ⅰ-3-1-33)。

資料)国土交通省

また、道路において、トンネル照明、道路情報板、料金所照明等の道路インフラの電源とするため、太陽光発電設備の設置を促進する。さらに、道路インフラの省エネ化として、LED道路照明の普及促進、道路管理における太陽光発電、水素燃料の活用、CO2吸収コンクリートの導入等も推進している。

河川において、水利使用手続の簡素化・円滑化等により、小水力発電注14の導入を促進する。

(航空分野における地球温暖化対策)

国際航空分野における地球温暖化対策目標については、国際民間航空機関(ICAO)において検討することとされており、短中期目標については、①2050年まで燃料効率を年平均2%改善、②2020年以降温室効果ガスの総排出量を増加させない注15等の目標が定められている。なお、長期目標については、ICAOが検討しているところである。

国土交通省としては、ICAOが決定した航空分野の脱炭素化のための上記2つの目標に対応するため、特に運航に関わる分野の一つとして、持続可能な航空燃料(SAF注16)の導入を促進している。近年では、本邦エアラインにおいてSAFを使用した定期便も運行している。今後、国産SAFの供給量の確保、認証体制注17、流通・サプライチェーンの確立を実現し、将来的に純正のSAFを導入できるよう環境整備をしていく。

また、空港における太陽光発電、電気自動車、地中熱利用等の環境配慮技術の導入によるエコエアポートも推進している。

(公共交通の更なる利用促進)

自動車のCO₂排出量は日本全体の15.9%を占めているため、日常生活における車の使い方をはじめとした国民の行動変容を促し、公共交通の利用促進による自動車交通量の減少等を通じて、環境負荷の低減を図ることが重要である。

国土交通省としては、地域公共交通計画と連動したLRT・BRTや電気自動車等のCO2排出の少ない輸送手段の導入及びMaaSの社会実装やコンパクト・プラス・ネットワークの推進、バスタの整備等のモーダルコネクトの強化等を通じた公共交通の利便性向上に取り組んでいく。

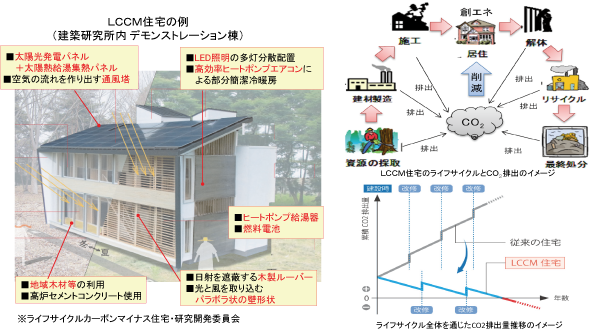

(次世代自動車の普及促進に向けた環境整備)

地球温暖化ガス排出削減に向けたガソリン車規制は世界の潮流となりつつある注18。我が国は、グリーン成長戦略において、遅くとも2030年半ばまでに乗用車新車販売で電動車注19を100%とするとしている。国土交通省の道路政策ビジョンにおいても、道路交通の低炭素化の方向性を提示している。また、地域が抱える様々な交通の課題の解決と、地域での低炭素型モビリティの普及を同時に進められる「グリーンスローモビリティ」を推進している。

国土交通省としては、電動車普及に向けた環境整備として、道路占用による道の駅やSA/PAにおける充電施設の設置、EV充電器の公道設置の社会実験、非接触給電システムの研究開発の支援に取り組んでいる(図表Ⅰ-3-1-34)。

資料)国土交通省

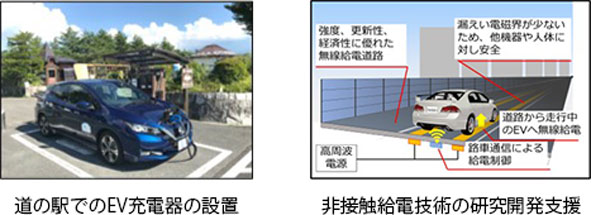

(港湾分野における地球温暖化対策)

我が国の輸出入の99.6%を取り扱う物流拠点であり、我が国のCO2排出量の約6割を占める発電、鉄鋼、化学工業等の産業の多くが立地する産業拠点である港湾において、水素・燃料アンモニア等の大量かつ安定・安価な輸入を可能とする受入環境の整備や、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じて温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラルポート(CNP)」を形成し、脱炭素社会の実現に貢献していく(図表Ⅰ-3-1-35)。

資料)国土交通省

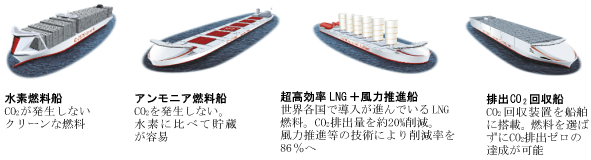

(海事分野における地球温暖化対策)

国際海運分野では、今世紀中のなるべく早期に、温室効果ガス(GHG)ゼロエミッションを実現すること等を国際的な目標注20としている。世界有数の海事大国である我が国では、このような国際的な取組みを牽引するため、産官学公により将来の船が目指すべき方向性等を議論し、温室効果ガスを排出しないエコシップ「ゼロエミッション船」のコンセプトを取りまとめた。そして、小型の内航旅客船やプレジャーボートを対象とした水素燃料電池船の開発・実証、大型外航船への活用が期待されるアンモニア燃料船の開発等を進めており、2028年までの商業運航を目指している(図表Ⅰ-3-1-36)。

資料)国土交通省

( 2 )気候変動の影響への適応

気候変動の影響に適応し、くらしの安全性・快適性等を維持するため、流域治水への転換等の災害対策、無降水日数の増加など深刻化が懸念される渇水への対策、酷暑を助長するヒートアイランドへの対策等を推進していく。このほか、国土交通省の代表的な取組みを以下に紹介する。

(監視・予測情報の提供)

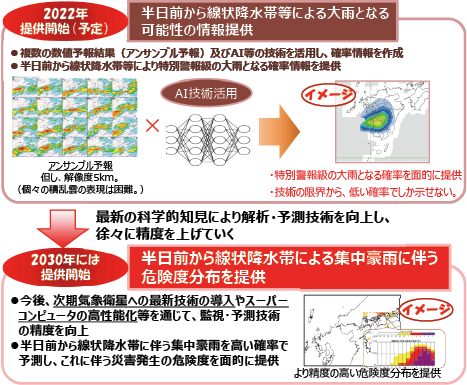

気象庁においては、地上観測、海洋気象観測船、衛星等により、大気や海洋の環境変動を総合的に把握するとともに、気候変動に関する長期的な監視情報を提供していく。

また、近年、「線状降水帯」が大きな災害につながっていることから、予測技術の精度を向上することで線状降水帯による集中豪雨の情報を、より早く高い確率で予測し、災害発生の危険度を提供する。(図表Ⅰ-3-1-37)。

資料)国土交通省

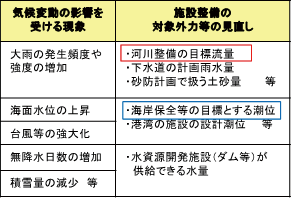

(治水計画等への気候変動の影響の反映)

気候変動の影響により、降雨量の増加や海面水位の上昇等が予測されているため、防災・減災対策においても、これらをあらかじめ見込んだ対策を行う必要がある。このため、河川、砂防、海岸、港湾、下水道に関する整備計画や施設の基準について、気候変動の影響を考慮したものとし、それに基づく対策を実施する(図表Ⅰ-3-1-38)。

資料)国土交通省

( 3 )自然共生のための取組

生物多様性のもたらす恵みを将来にわたって継承し、自然と人間との調和ある共存を確保する必要がある。そのための国土交通省の代表的な取組を以下に紹介する。

(グリーンインフラの推進)

国土交通省では、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める「グリーンインフラ」を推進している。

具体的には、産学官の多様な主体が参画する「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」(2020年3月設立)において、グリーンインフラの社会的な普及、技術に関する調査・研究、資金調達手法の検討等を進めるとともに、地方公共団体や民間事業者等を対象に技術的・財政的支援を実施している。

ここでは、プラットフォームの取組みの1つとして、グリーンインフラに関連する優れた取組事例を表彰する「グリーンインフラ大賞」について紹介する。

第1回グリーンインフラ大賞では、防災・減災部門、生活空間部門、都市空間部門、生態系保全部門の4部門において募集を行い、全国各地から合計117件の取組事例が寄せられた。生態系保全部門で国土交通大臣賞を受賞したのは、兵庫県豊岡市の「「コウノトリ野生復帰」をシンボルとした自然再生」である。コウノトリの野生復帰を通じて、人と自然が共生する社会、コウノトリも住める豊かな環境(自然環境と文化環境)を創造し、地域の特色を生かし、世界の人々から尊敬されるまちを実現させることを目的とした取組みである。本プロジェクトにおいて、生きものを育みながら生産されるコウノトリが育むお米は、ブランド米として高値で取引され、2019年度作付面積は市内耕地面積の14.5%まで拡大し、香港、シンガポールなどにも輸出されている。また、市立ハチゴロウの戸島湿地等には、学生、研究者など、年間約8,000人の人々が訪れている。さらに、2012年に円山川下流域・周辺水田がラムサール湿地に登録されるなどの効果をもたらした(図表Ⅰ-3-1-39)。

( 4 )循環型社会

廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利用及び適正な処分の確保によって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減する必要がある。それに向けた国土交通省の代表的な取組を以下に紹介する。

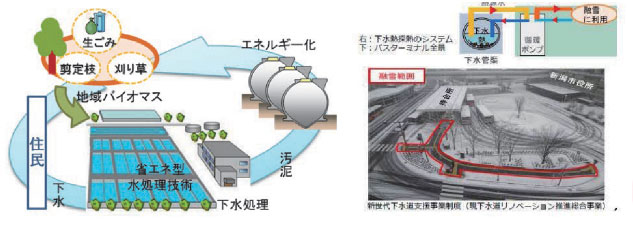

(下水道資源の有効利用)

下水処理過程で発生する下水汚泥は、近年の技術の進歩等によりバイオマス、汚泥燃料、肥料等の多様な資源として有効活用できることから、その利用に期待が高まっている。また、下水熱利用の促進も図っており、国内で32カ所注21の導入事例がある。今後は導入事例の横展開を図るとともに、既存システムのコスト低減により、下水熱活用のための環境整備を行っていく(図表Ⅰ-3-1-40)。

資料)国土交通省

(建設リサイクルの推進)

これまで建設リサイクルや建設副産物の適正処理を推進するため、建設リサイクル推進計画を定期的に策定し、各種施策を展開してきた。その結果、2018年度には建設廃棄物のリサイクル率が約97%に達したことから、今後はリサイクルされた材料の利用方法などリサイクルの「質」の向上が重要である。このような視点から、「建設リサイクル推進計画2020~「質」を重視するリサイクルへ~」を策定し、新たに「廃プラスチックの分別・リサイクルの促進」、「リサイクル原則化ルールの改定」、「建設発生土のトレーサビリティシステム等の活用」等に取り組む。

- 注12 サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)は、省エネ・省 CO2等による低炭素化・建物の長寿命化等に係る住宅・建築物のリーディングプロジェクトを広く民間等から提案を募り、支援を行うことにより、サステナブルな社会の形成を図る事業。

- 注13 洋上風力発電の導入拡大を目的として 2019年4月に施行された海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律を通じた洋上風力発電の導入拡大と、これに必要となる関連産業の競争力強化と国内産業集積及びインフラ環境整備等を、官民が一体となる形で進めるため、「洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会」を設立。中長期的な政府及び産業界の目標、目指すべき姿と実現方策等について一定の方向性を取りまとめたもの。

- 注14 1,000kW 以下の水力発電を指す。クリーンかつ再生可能なエネルギーであり、大規模な投資が不要であるため、今後更なる普及が期待される。

- 注15 CORSIA(国際航空におけるカーボンオフセット制度)により 2035年に達成することとされている。

- 注16 SAF の主な原料

廃食油、廃獣脂、パーム油等:米国、フィンランドで商用プラントを運転中。商用として SAFを供給した実績あり

都市ごみ・廃棄物等:米国で都市ごみ由来 SAF 製造プラントを建設中。我が国でも事業化に向けた検証を実施中

木質バイオマス等:米国にて商用化予定。我が国でも技術開発・大規模化に向けた検証を実施中

藻類等:我が国において 2030 年頃の商用化に向けて技術開発・大規模化に向けた検証を実施中 - 注17 国内において国際規格を遵守していることを確認する体制の確保、輸入 SAF の円滑な品質検査の実施

- 注18 英:2030年までに全ての新車をゼロミッション化

仏:2040年までに化石燃料を使用する乗用車の販売禁止

中国:EVやハイブリッド車等の環境対応車の販売目標、2023年18%

米:2030年までに新車バスをゼロミッション化

独:2030 年までに新規自動車(常用、貨物)の電化 - 注19 電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車

- 注20 2018年4月、国際海事機関(IMO)にて① 2030年までに単位輸送量当たり排出量 40%削減、② 2050年までに温室効果ガス(GHG)排出量 50%以上削減、③今世紀中なるべく早期にGHG排出ゼロ、の目標を採択

- 注21 2019年9月時点