国土交通白書 2021

第3節 産業の活性化

( 1 )旅客自動車運送事業

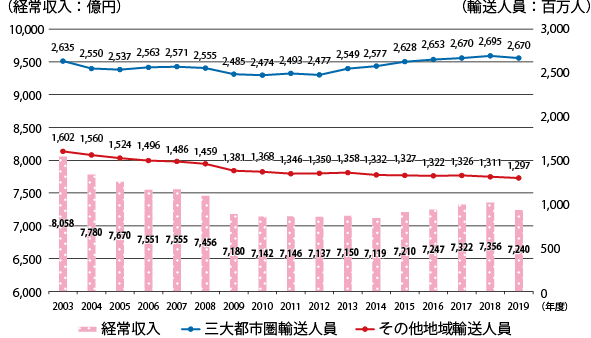

①乗合バス事業

乗合バスの輸送人員及び収入は、人口が増加した大都市部において若干の増加がみられるものの、地方部においてはモータリゼーションの進展等に伴う自家用自動車の普及等により、依然として輸送需要の減少が続いており、乗合バスを取り巻く環境は極めて厳しい状況が続いている。

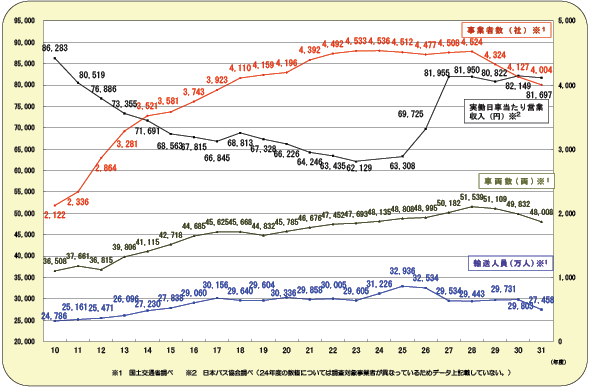

②貸切バス事業

貸切バス事業については、平成12年2月の規制緩和後、低廉で多様なバスツアーが催行されるなど、利用者へのサービスの向上が図られる一方で、事業者数の増加に伴い競争は激化してきたが、軽井沢スキーバス事故を受けた「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」に基づく、29年4月の事業許可更新制の導入や同年8月の民間指定機関による巡回指導の開始等により、事業から自ら退出するなど事業者数は減少している。また、団体旅行の小口化、旅行商品の低価格化等により運送収入は減少傾向だったが、安全コストが適切に反映された運賃・料金制度の導入や訪日外国人旅行者の増加等により、増加傾向に転じており、貸切バス事業を取り巻く環境は、改善しつつある。

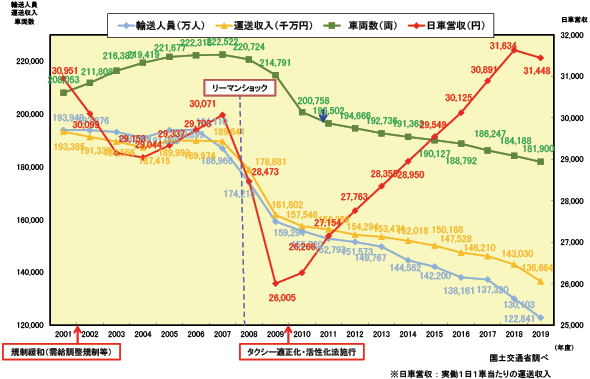

③タクシー事業

タクシー事業については、運転者の労働条件の改善やタクシーのサービス水準の向上等を実現するため、「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」が、平成26年1月に施行された。

国土交通省では、法律の規定に基づき、特定地域(10地域)及び準特定地域(128地域)を指定し、供給過剰状態の適正化や需要を喚起する活性化を進めることにより、タクシー事業における生産性の向上を図ることとしている。

( 2 )自動車運転代行業

自動車運転代行業は、飲酒時の代替交通手段として活用されており、令和2年12月末現在、自動車運転代行業者は8,294者となっている。国土交通省では、自動車運転代行業の更なる健全化を図るため、24年3月に警察庁と連携した「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」を策定し、各種の施策を推進しているところである。さらに国土交通省では、自動車運転代行業の利用者保護の一層の確保を図るため、28年3月に「自動車運転代行業における適正な業務運営に向けた「利用者保護」に関する諸課題への対策」を策定し、同年4月から順次各種の施策を推進しているところである。

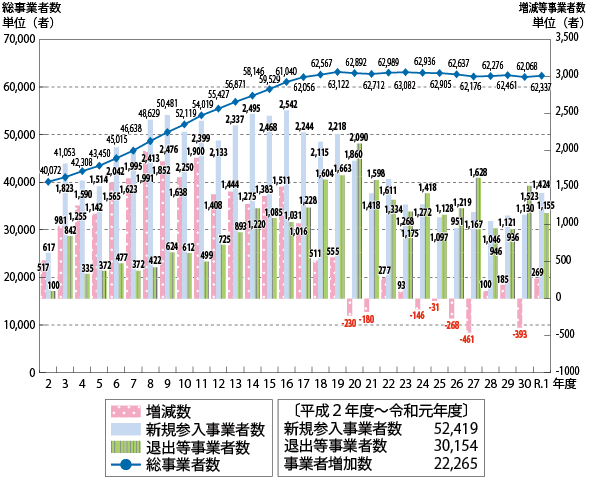

( 3 )貨物自動車運送事業(トラック事業)

トラック事業者数は長期にわたり増加していたが、平成20年度以降は約62,000者とほぼ横ばいで推移している。

中小企業が99%を占めるトラック運送事業では、荷主都合の長時間の荷待ち等によるドライバーの長時間労働、荷主に対して立場が弱く適正な運賃が収受できないなどの課題がある。このため、29年7月から、荷待ち時間の削減に向けその実態を把握すること等を目的として、荷主都合による荷待ち時間を記録することをトラック事業者に義務付ける措置を講じたほか、運送の対価である「運賃」と運送以外の役務の対価である「料金」の範囲を明確化するため、同年8月に標準貨物自動車運送約款等の改正を行い同年11月に施行し、取引環境の適正化等に向けた取組を推進している。

また、30年12月に成立した改正貨物自動車運送事業法に基づき、以下の「(ⅰ)規制の適正化」、「(ⅱ)荷主対策の深度化」、「(ⅲ)標準的な運賃の告示制度の導入」などの所要の措置を講じているところであり、引き続きトラック運送業の魅力的な労働環境の整備に向けた取組を推進する。

(ⅰ)規制の適正化:

欠格期間の延長等により不適正な事業者の参入制限等を図るなどの環境整備に取り組み、コンプライアンスを確保しながら真摯に努力する事業者が報われる適正な競争環境を実現する。

(ⅱ)荷主対策の深度化:

国土交通省が関係省庁と連携し、違反原因行為をしている疑いのある荷主に対してトラック事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求めるための働きかけ等を実施する。

(ⅲ)標準的な運賃の告示制度の導入:

令和2年4月に告示した標準的な運賃の浸透を図り、荷主に対して交渉力の弱いトラック事業者が、燃料費、人件費、車両や設備の更新などの必要なコストに見合った対価を収受できていない状況を改善させる。

注)退出等事業者数には、合併、譲渡により消滅した者を含む。

貨物自動車運送事業法は、平成2年12月1日より施行。

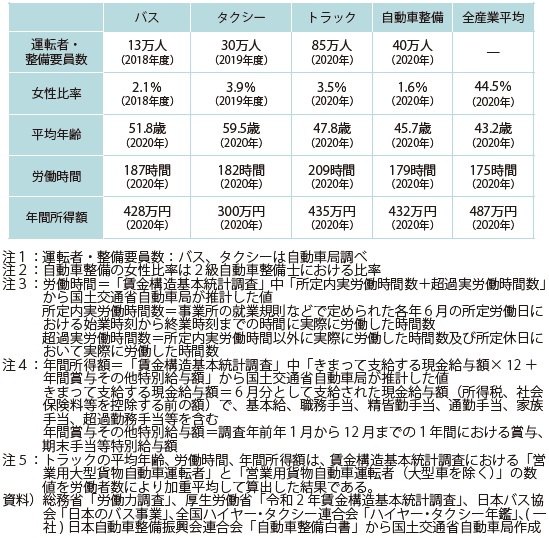

( 4 )自動車運送事業等の担い手確保・育成

ヒト・モノの輸送を担っている自動車運送事業等(トラック事業、バス事業及びタクシー事業並びにこれらの事業の安全確保に貢献する自動車整備業)は、日本経済及び地域の移動手段の確保を支える重要な社会基盤産業である。しかしながら、自動車運送事業等の就業構造をみると、総じて中高年層の男性に依存した状態であり、女性の比率はわずか3%程度に留まっている等、担い手不足が深刻化している。このため、自動車運送事業(トラック事業、バス事業及びタクシー事業)については、平成29年に内閣官房副長官を議長とする「自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」が立ち上げられ、同会議により決定された「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」に基づき、関係省庁が連携して当該施策を推進している。

トラックについては、①トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化、②取引適正化を通じた女性や60代以上の運転者等も働きやすい労働環境の実現に取り組む「ホワイト物流」推進運動の推進や、複数人で長距離運送を分担する中継輸送の取組事例集の周知、荷待ち時間の発生件数が多い「加工食品、紙・パルプ、建設資材、生鮮食品、飲料・酒」について、サプライチェーンの関係者が連携した実証実験を行うなど取引環境の適正化や生産性向上に向けた取り組みを実施している。さらに、担い手を確保するため、効果的な理解促進・魅力発信、人材確保・育成等に向けた基礎調査を実施し、その結果を踏まえたパンフレット・好事例集を策定するとともに、「トラガール促進プロジェクトサイト」等を活用した情報発信や経営者への啓発強化を行う等の対策に取り組んでいる。

また、バスについては、若年層や女性の求職者向けのチラシ・リーフレットを作成し、求職者に対してバス運転者を就職先の一つとしてもらえるようPRするとともに、事業者がバス運転者を募集する際や育成していく際の手引き書を作成することで、バス運転者の担い手確保・育成に努めている。

また、タクシーについては、平成28年6月に「女性ドライバー応援企業」認定制度を創設し、女性ドライバーの採用に向けた取組みや、子育て中の女性が働き続けることのできる環境整備を行っている事業者を支援・PRすることにより、女性の新規就労・定着を図っていくこととしている。

さらに、自動車整備については、産学官が協力して、高等学校訪問やパンフレット等による女性・若者への整備士のPRやイメージの向上に取り組むとともに、業界と連携して、インターンシップによる職場体験学習受入れ及びインターネットを活用した情報発信等の取組みを進めた。また、経営者向け「人材確保セミナー」を開催することにより、自動車整備人材の確保・育成を図っている。これに加え、平成31年度より開始された新たな在留資格「特定技能」による外国人労働者の受入れについて適切な運用を行い、引き続き外国人材の適正な受入れ環境の確保に取り組んでいく。