国土交通白書 2021

第2節 自然災害対策

( 1 )水害対策

我が国の大都市の多くは洪水時の河川水位より低い低平地に位置しており、洪水氾濫に対する潜在的な危険性が極めて高い。これまで、洪水を安全に流下させるための河道の拡幅、築堤、放水路の整備や、洪水を一時的に貯留するダム、遊水地等の治水対策を進めてきたことにより、治水安全度は着実に向上してきている。しかしながら令和2年にも、令和2年7月豪雨の大雨により各地で水害が発生した。このように、近年、頻発化・激甚化する水害による被害を防止・軽減するため、気候変動の影響等も踏まえながら、事前防災対策や再度災害防止対策等のハード整備や、水防体制の強化や河川情報の提供等のソフト施策を総合的に推進している。

①計画的に実施する治水対策

気候変動等に伴う水害の頻発・激甚化を踏まえて、事前防災対策を計画的に実施することが重要である。このため、築堤、河道掘削、遊水地、放水路、ダム等の整備を計画的に推進している。そのうち、既存ストックの有効活用として、ダムの貯水容量を増加させるためのかさ上げや放流設備の増設による機能向上、事前に利水容量を放流し、洪水調節に活用するなどの運用改善等のダム再生にも取り組んでいる。

また、人口・資産が高密度に集積している首都圏・近畿圏のゼロメートル地帯等の低平地において、堤防決壊による甚大な被害を回避するため高規格堤防の整備を実施している。高規格堤防はまちづくりと一体となって整備を行い、幅を広くなだらかな勾配で堤防を整備することにより、堤防の決壊を防ぐとともに、高台の避難場所としての機能や良好な住環境・都市空間が提供されるなど多様な効果を発揮する。

②水害の再度災害防止対策

激甚な水害の発生や床上浸水の頻発により、人命被害や国民生活に大きな支障が生じた地域等において、再度災害の防止を図るため、河川の流下能力を向上させるための河道掘削や築堤等を短期集中的に実施している。

③流域の特性等を踏まえた様々な治水対策

(ア)総合的な治水対策

流域の市街化の進展による不浸透域の拡大に伴う洪水時の河川への流出量の増大だけでなく、近年の豪雨の頻発・激甚化に対応するため、河川の整備に加えて流域の持つ保水・遊水機能の確保、災害発生のおそれが高い地域での土地利用の誘導、警戒避難体制の確立等、総合的な治水対策が重要である。その一環として雨水貯留浸透施設の整備による雨水の流出抑制や民間による被害軽減対策を地域の関係主体が一体となって推進している。

さらに、都市部において浸水による都市機能の麻痺や地下街の浸水被害を防ぐため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体が協働して、雨水貯留浸透施設の整備、雨水の流出の抑制のための規制等の流域水害対策を推進している。

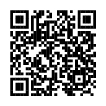

(イ)局地的な大雨への対応

近年、短時間の局地的な大雨等により浸水被害が多発していることから、計画を超えるような局地的な大雨に対しても住民が安心して暮らせるよう、河川と下水道の整備に加え、住民(団体)や民間企業等の参画の下、浸水被害の軽減を図るために実施する総合的な取組みを定めた計画を「100mm/h安心プラン」として登録し、浸水被害の軽減対策を推進する取組みを実施している。

(ウ)土地利用と一体となった治水対策

近年、浸水被害が著しい地域であり、土地利用状況等により、連続した堤防を整備することに比べて効率的かつ効果的な場合には、輪中堤注4の整備等と災害危険区域の指定等による土地利用規制とを組み合わせる「土地利用と一体となった治水対策」を地方公共団体等と協力して推進している。

(エ)内水対策

内水氾濫による浸水を防除し都市等の健全な発達を図るため、下水管きょや排水機場等の整備を進めている。しかしながら、近年、計画規模を上回る局地的な大雨等の多発、都市化の進展による雨水流出量の増大、人口・資産の集中や地下空間利用の拡大等による都市構造の高度化等により都市部等における内水氾濫の被害リスクが増大している。このため、下水道浸水被害軽減総合事業や総合内水緊急対策事業等を活用し、地方公共団体、関係住民、民間の事業者等が一体となって、雨水流出抑制施設を積極的に取り入れるなどの効率的なハード対策に加え、降雨情報の提供、土地利用規制、内水ハザードマップの作成等のソフト対策、止水板や土のう等の設置、避難活動といった自助の取組みを組み合わせた総合的な浸水対策を推進している。

④水防体制の強化

水防管理団体等と連携し、出水期前に洪水に対しリスクの高い区間の共同点検を実施するとともに、水防技術講習会、水防演習等を実施し、水防技術の普及を図るなど、水害による被害を最小限にするための水防体制の強化に向けた支援を行っている。

また、市町村地域防災計画に位置づけられた浸水想定区域内の地下街等(建設予定・建設中のものを含む。)、要配慮者利用施設、大規模工場等における避難確保・浸水防止計画作成等の取組みを支援している。

⑤洪水時の予報・警報の発表や河川情報の提供

国土交通大臣又は都道府県知事は、流域面積が大きい河川で洪水によって国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれのある河川を洪水予報河川として指定し、気象庁長官と共同して水位又は流量を示した洪水予報を発表している。また、洪水予報河川以外の主要な河川を水位周知河川として指定し、洪水時に氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)への到達情報を発表している。令和2年7月末現在、洪水予報河川は427河川、水位周知河川は1,710河川が指定されている。さらに、現在国が管理する洪水予報河川の全109水系を対象に洪水情報のプッシュ型配信も運用開始している。このような河川を対象にした情報のほか、気象庁からは、洪水によって災害が起こるおそれがある場合に、国土交通省令で定める予報区を対象に洪水警報等を発表している。

雨量観測については、適切な施設管理や防災活動等に役立てるために、高分解能・高頻度に集中豪雨や局地的な大雨を的確に把握できるXRAIN(国土交通省高性能レーダ雨量計ネットワーク)での観測を行っており、インターネット上でも雨量情報の提供を行っている。

また、国管理河川においては、災害の切迫感をわかりやすく伝えるため、雨量や観測水位をもとに、河川の上下流連続的な水位を推定し、堤防等の高さとの比較により危険度を表示する、洪水の危険度分布(水害リスクライン)を公表している。また、洪水予報河川以外の河川を対象に、河川の上流域の降雨が地表面や地中を通って河川を流れ下る流量を指数化し、過去の災害時の指数値と比較して洪水危険度を表した「洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)」を公表しており、現在、洪水危険度を同一画面上でひとめで確認できるよう、これらを統合する取組を進めている。なお、この「洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)」においても、危険度が上昇したときに、希望者向けのプッシュ型通知を民間事業者と協力して実施している。

河川の水位、洪水予報、水防警報等の河川情報や、河川の水位に影響を及ぼす雨量等の気象データや気象警報等の発表状況については、ウェブサイト「川の防災情報」注5に一元的に集約され、リアルタイムで河川管理者、市町村、住民等に提供を行っており、洪水時の警戒や避難等に役立てられている。

また、メディア等と連携した「住民の自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト」を推進するとともに、台風接近前などには国による合同記者会見やSNS等による防災情報発信など、住民の適切な避難行動等を支援する取組みの高度化を図っている。

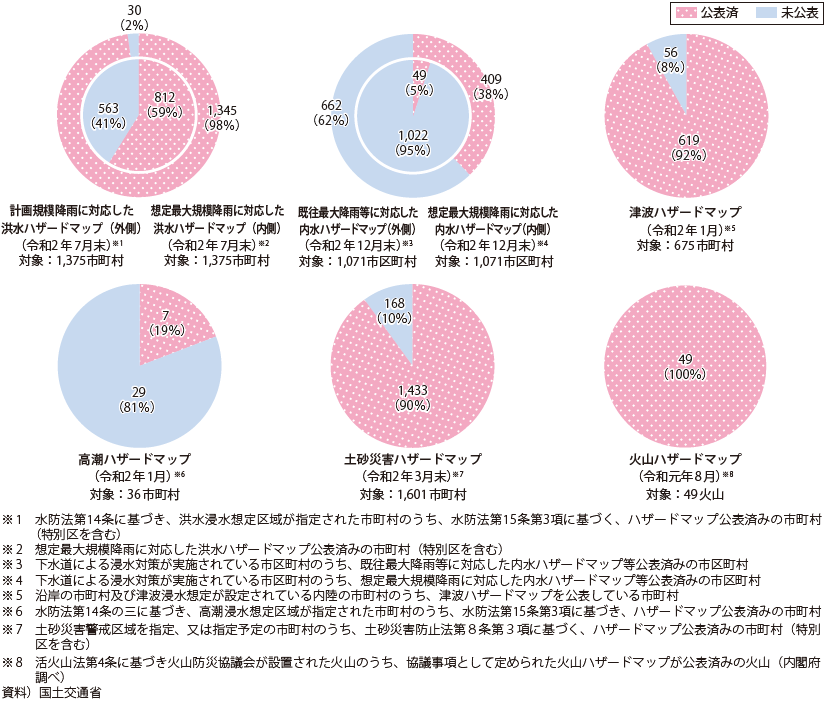

⑥洪水浸水想定区域の指定

都道府県が実施する想定最大規模の降雨に対応した洪水浸水想定区域の指定・公表及び市町村が実施する洪水ハザードマップの作成・公表について、防災・安全交付金により支援する。

洪水浸水想定区域については、洪水予報河川及び水位周知河川の約98%注6において指定・公表済みであり、洪水ハザードマップについては、浸水想定区域を含む市町村の約98%注7で作成済みである。

浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者が避難確保・浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用設備に係る税制上の支援を実施している。

また、全国の河川関係事務所に設置した災害情報普及支援室を相談窓口として、市町村によるハザードマップの作成や、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等における自衛水防の取組みを支援している。

⑦河川の戦略的な維持管理

樋門、水門、排水機場等の河川管理施設が洪水時等に所要の機能を発揮できるよう、施設の状態を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。河川整備の推進により管理対象施設が増加してきたことに加え、今後はそれら施設の老朽化が加速的に進行する中、「河川法」では、管理者が施設を良好な状態に保つように維持・修繕し、施設の点検を適切な頻度で行うことが明確化されている。

このことから、河川管理施設等の維持管理は、機能に支障が生じてから対策を行う従来の事後保全型から、点検等により状態を把握して適切な時期に対策を行う予防保全型への転換を図りつつ、主要な河川構造物については長寿命化計画を策定し、計画的に施設の修繕や更新等を行うこととしている。あわせて、長寿命化のために必要な技術開発等を進めるとともに、中小河川についても適切な維持管理が進むよう、維持管理に関する技術基準等の検討を都道府県等と連携して進めている他、各地方整備局等に相談窓口を設け、技術支援等を行っている。

⑧河川における不法係留船対策

河川において不法係留船は、河川管理上の支障(河川工事実施の支障、洪水時の流下阻害、河川管理施設の損傷、燃料漏出による水質汚濁、河川利用の支障等)となるため、その所有者等に対し、適法な係留・保管施設への移動を指導するとともに、必要に応じて所有者に代わり行政代執行等を実施して、不法係留船を解消するための取組みを推進している。

なお、平成25年5月に「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画」を策定し、令和元年9月には、対策の効果を検証するため、三水域(港湾・河川・漁港)合同による「プレジャーボート全国実態調査」の結果を公表した。また、3年3月には放置艇解消に向けた対策の実効性を高めるための方策を「プレジャーボートの放置艇対策の今後の対応について」としてとりまとめたところである。

⑨道路における冠水対策

道路においては、集中豪雨等による道路のアンダーパス部等の冠水被害を踏まえ、各道路管理者、警察、消防等と冠水危険箇所に関する情報を共有し、情報連絡及び通行止め体制を構築するとともに、冠水の警報装置や監視施設の整備、ウェブサイト注8による冠水危険箇所の公開等を推進している。

⑩下水道の耐水化

令和元年東日本台風や令和2年7月豪雨では、河川からの氾濫や内水氾濫の発生により、下水処理場、ポンプ場の浸水に伴う機能停止等の被害が発生したことを踏まえ、耐水化を検討する上での浸水深さの設定方法や効率的・効果的な対策手法などを通知するとともに、令和3年度までに耐水化計画を策定し、早期にポンプ設備等の耐水化を目指すとともに、浸水への備えを盛り込むなどのBCP(業務継続計画)の見直しを実施している。

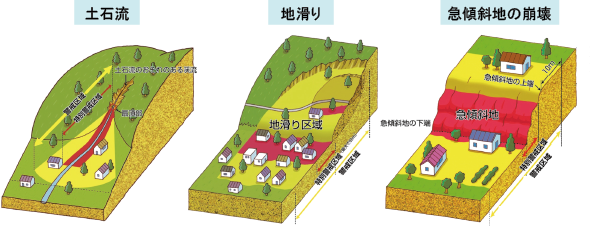

( 2 )土砂災害対策

急峻な地形と脆弱な地質が広く分布している我が国は平地が少なく、経済の発展・人口の増加に伴い、丘陵地や山麓斜面にまで宅地開発等が進展している。その結果、土石流等の土砂災害のおそれのある箇所は令和3年3月末時点で約68万箇所存在することが明らかとなっており、多くの人々が土砂災害の危険に曝されている。豪雨や地震等に伴う土砂災害は、過去10年(平成23年~令和2年)の平均で年約1,500件であり、令和2年は1,319件、死者・行方不明者21名となる等、多大な被害が生じている。特に、令和2年7月豪雨では、37府県で961件の土砂災害が発生し、過去最大クラスの広域災害となった。

土砂災害による被害の防止・軽減を図るため、事前防災を重視し、土砂災害防止施設の整備や、土砂災害警戒区域等の指定及び標識の設置等による周知並びに実効性のある警戒避難体制の構築の促進等、ハード・ソフト一体となった総合的な土砂災害対策を各法令に基づき推進している。

また、他機関との連携も強化しており、令和2年7月豪雨等では、宇宙航空研究開発機構(JAXA)との協定に基づいて人工衛星による被災地域の緊急観測を実施し、土砂移動等が発生したと推定される箇所を早期に把握し、地方整備局による迅速な被災状況調査を実施した。

令和2年7月豪雨では、広島県広島市西区等において、整備されていた砂防堰堤が土石流・流木を捕捉し、下流地域を保全した事例が確認された。

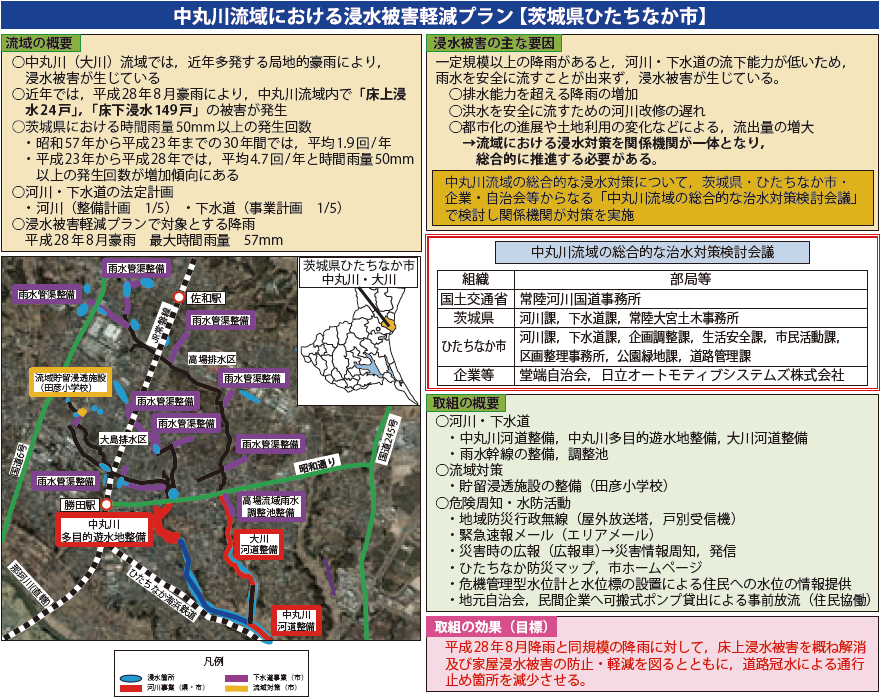

①根幹的な土砂災害対策

近年の大規模な土砂災害では、人命だけでなく道路・ライフライン等の公共インフラが被災し、応急対策や生活再建に時間を要する事例が多数生じている。土石流や土砂・洪水氾濫等の大規模な土砂災害から人命はもちろん地域の社会・経済活動を支える公共インフラを保全するため、土砂災害防止施設の整備を推進している。

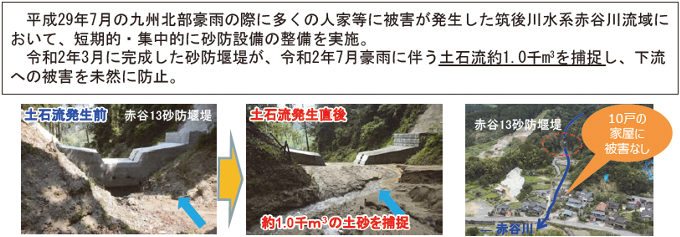

②土砂災害発生地域における緊急的な土砂災害対策

土砂災害により人命被害や国民の生活に大きな支障が生じた地域において、安全・安心を確保し、社会経済の活力を維持・増進していくため、再度災害防止を目的とした土砂災害防止施設の集中的な整備を推進している。

③要配慮者を守る土砂災害対策

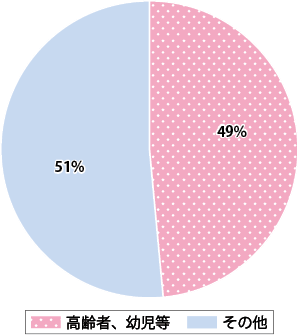

自力避難が困難な高齢者や幼児等は、日本の人口の約3割(総務省統計局『人口推計』令和元年10月より算出)にも関わらず過去20年間の土砂災害による死者行方不明者の約半分を占めている。このため高齢者や幼児等が利用する社会福祉施設、医療施設等を保全するため、土砂災害防止施設の整備を重点的に推進している。

また、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」に基づき、市町村地域防災計画において土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の名称及び所在地、情報伝達体制等を定めるとともに、これら施設の管理者等に対し避難確保計画の作成及び計画に基づく訓練の実施を義務づけ、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう支援を行っている。

資料)国土交通省

④市街地に隣接する山麓斜面における土砂災害対策

山麓斜面に市街地が接している都市において、土砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都市環境と景観を保全・創出するために、市街地に隣接する山麓斜面にグリーンベルトとして一連の樹林帯の形成を図っている。

⑤道路に隣接する法面の防災対策

道路に隣接する土砂災害等の危険性のある法面に対し、法面防災対策を実施している。

⑥地域防災力向上に資する土砂災害対策

土砂災害リスクが高く、土砂災害の発生による地域住民の暮らしへの影響が大きい中山間地域において、地域社会の維持・発展を図るため、人命を守るとともに、避難場所や避難路、役場等の地域防災上重要な役割を果たす施設を保全する土砂災害防止施設の整備を推進している。また、リスク情報の提示など土砂災害警戒区域等における避難体制の充実・強化に係る取組みに対して支援している。

⑦土砂災害防止法に基づく土砂災害対策の推進

(ア)土砂災害警戒区域等の指定等による土砂災害対策の推進

「土砂災害防止法」に基づき、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにするため、法に基づく基礎調査を行い、土砂災害により住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれのある区域を土砂災害警戒区域に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある区域を土砂災害特別警戒区域に指定している。土砂災害警戒区域にかかる基礎調査は令和元年度末までに一通り完了し、引き続き、土砂災害警戒区域等の指定を推進している。また、近年の土砂災害の発生状況等を踏まえた社会資本整備審議会からの答申を受け、令和2年8月に土砂災害対策基本指針を変更し、土砂災害警戒区域等の指定基準を満たす箇所の抽出精度を向上させるため、今後の基礎調査においてより詳細な地形図データを用いることとした。さらに、土砂災害警戒区域等の認知度向上を図るため、標識の設置等の取組みを推進している。

土砂災害警戒区域においては、市町村地域防災計画に避難場所、避難経路等に関する事項を定める等により警戒避難体制の整備を図るとともに、土砂災害特別警戒区域においては、一定の開発行為の制限、建築物の構造規制等を図るなどのソフト対策を講じている。また、土砂災害に対する警戒避難体制の整備やハザードマップの作成のためのガイドラインや事例集を示し、市町村における取組みを促進している。

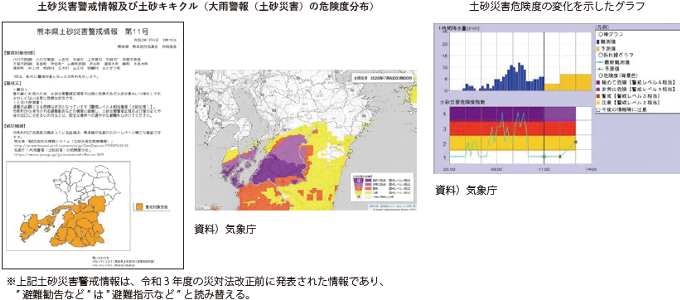

さらに、土砂災害警戒情報を避難勧告等(令和3年5月以降、避難指示に一本化予定)の判断に資する情報と明確に位置付け、都道府県知事から関係市町村長への通知及び一般への周知を義務付けるなど、情報伝達体制の確立を図っている。

(イ)危険住宅の移転の促進

崩壊の危険があるがけ地に近接した危険住宅については、がけ地近接等危険住宅移転事業の活用等により移転を促進している。令和2年度は、この制度により危険住宅33戸が除却され、危険住宅に代わる住宅18戸が建設された。

⑧大規模な土砂災害への対応

深層崩壊による被害を軽減するため、土砂災害防止施設の整備や深層崩壊の危険度評価マップ活用等による警戒避難体制の強化等の取組みを推進している。

河道閉塞(天然ダム)や火山噴火に伴う土石流等のおそれがある場合には、「土砂災害防止法」に基づく緊急調査を行い、被害が想定される土地の区域及び時期の情報を市町村へ提供している。近年、雨の降り方の局地化・集中化・激甚化や火山活動の活発化に伴う土砂災害が頻発しているため、緊急調査を含め災害対応力向上を図る訓練や関係機関との連携強化を推進している。

⑨土砂災害警戒情報の発表

大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時に、市町村長が避難勧告等(令和3年5月以降、避難指示に一本化予定)を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう対象となる市町村等を特定し、とるべき措置等をお知らせする土砂災害警戒情報を都道府県と気象庁が共同で発表している。また、土砂災害警戒情報を補足する情報として、土砂災害発生の危険度をより詳細に示したメッシュ情報等を提供している。

( 3 )火山災害対策

①活発な火山活動に伴う土砂災害への対策

火山噴火活動に伴い発生する火山泥流や降雨による土石流等に備え、被害を防止・軽減する砂防堰堤や導流堤等の整備を進めている。また、継続的かつ大量の土砂流出により適正に機能を確保することが著しく困難な施設は、除石等を行い機能の確保を図っている。

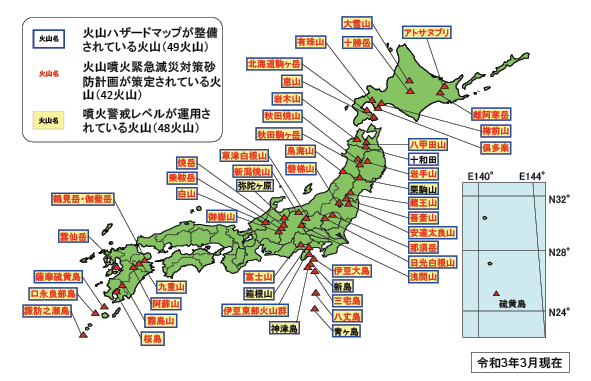

火山噴火活動に伴う土砂災害は、大規模となるおそれがあるとともに、あらかじめ噴火位置や規模を正確に予測することが困難であることから、被害が大きくなる傾向にある。このため、活発な火山活動等があり噴火に伴う土砂災害のおそれがある49火山を対象として、事前の施設整備とともに噴火状況に応じた機動的な対応によって被害を軽減するため「火山噴火緊急減災対策砂防計画」の策定を進めている。また、改正「活火山法」が平成27年12月に施行され、火山防災協議会の構成員となる都道府県及び地方整備局等の砂防部局が、噴火に伴う土砂災害の観点から火山ハザードマップの検討を行うこととなった。そのため、「火山砂防ハザードマップ(火山ハザードマップのうち、土砂災害に関するもの)」を整備することにより、火山防災協議会における一連の警戒避難体制の検討を支援している。

令和2年度に、火山噴火の際に迅速な観測を可能とするために、測量用航空機にSAR観測機器を常設化する改修を行い、SAR観測機器の精度検証を実施した。

また、火山噴火リアルタイムハザードマップシステムの整備を行い、浅間山や富士山を始めとした11火山を対象に運用するなど(令和2年度末時点)、噴火時に自治体を支援する取組みを推進している。

資料)国土交通省

②活発な火山活動に伴う降灰対策

道路においては、噴火に伴う路上への降灰が交通の支障になるなど、社会的影響が大きいことから、路面清掃車による迅速かつ的確な除灰作業を行うための体制整備を推進している。

③気象庁における取組み

火山噴火災害の防止と軽減のため、全国の火山活動の監視を行い、噴火警報等の迅速かつ的確な発表に努めている。特に「火山防災のために監視・観測体制の充実等が必要な火山」として火山噴火予知連絡会によって選定された50火山については、観測施設を整備し、24時間体制で火山活動を監視している(常時観測火山)。

また、各火山の火山防災協議会の構成員として、警戒避難体制の整備に必要な事項である噴火警戒レベル(令和3年3月末現在48火山で運用中)の設定・改善を進めている。

さらに、26年9月の御嶽山の噴火災害を受けて開催した火山噴火予知連絡会の検討会等の提言(27年3月)を踏まえ、引き続き、噴火警戒レベルの判定基準の精査及び公表を進めるなどにより、火山活動の観測・評価体制・情報提供の強化を進めてきている。

④海上保安庁における取組み

海域火山噴火の前兆として、周辺海域に認められる変色水等の現象を観測し、航行船舶に情報を提供している。また、海域火山の噴火予知の基礎資料とするため、海底地形、地質構造等の基礎情報の整備を行うとともに、伊豆諸島海域においてGNSS連続観測を実施し、地殻変動を監視している。平成25年11月に噴火した西之島については、測量船及び航空機による測量を実施し、29年6月及び令和元年5月に海図を発行した。その後、元年12月6日に再噴火を確認したことに伴い、西之島火山活動の監視観測を定期的に継続して実施している。今後も、航空機により火山活動と島の変化の状況を監視していく。

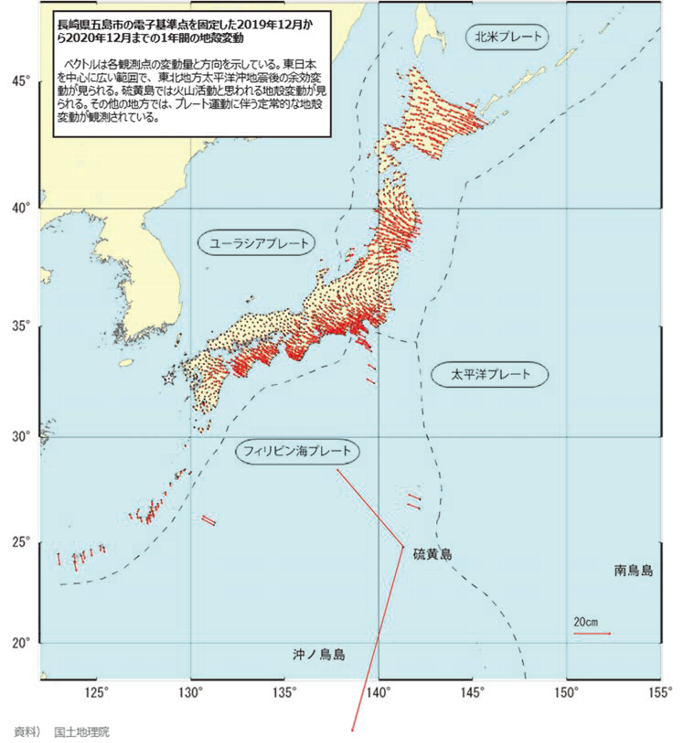

⑤国土地理院における取組み

(ア)火山活動観測・監視体制の強化

全国の活動的な火山において、電子基準点(GNSS注9連続観測施設)によるGNSS連続観測、自動測距測角装置やGNSS火山変動リモート観測装置(REGMOS)等による連続観測を実施し、地殻の三次元的な監視を行っている。さらに、他機関のGNSS観測データを合わせた統合解析を実施し、火山周辺の地殻のより詳細な監視を行っている。また、陸域観測技術衛星2号(だいち2号)のデータを使用したSAR干渉解析注10により地盤変動の監視を行っている。

(イ)火山周辺の地理空間情報の整備

火山特有の地形等を詳細に表した火山基本図データの整備・更新をしている。

(ウ)火山噴火等に伴う自然災害に関する研究等

GNSSや干渉SAR等の観測と解析の精度を向上する研究や、それらの観測データの解析結果から火山活動のメカニズムを解明する研究を行っている。

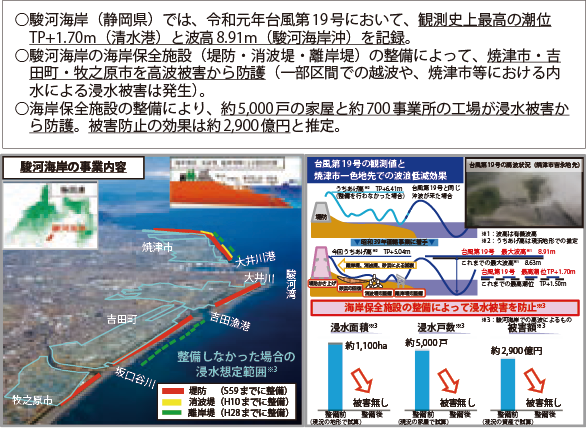

( 4 )高潮・侵食等対策

①高潮・高波対策の推進

令和元年東日本台風により駿河海岸等で記録的な高潮や高波が発生したものの、これまでの海岸堤防等の整備及び維持管理により、市街地への浸水を防ぐことができ、「事前防災」の重要性をあらためて認識させられることとなった。頻発する高潮や高波による災害等から人命や財産を守るため、海岸堤防の整備等のハード対策を行うとともに、水防法に基づく水位周知海岸及び高潮浸水想定区域の指定等のソフト対策を推進している。令和2年6月には、高潮に対する備えを強化するために、高潮浸水想定区域図作成の手引きを改定した。3年3月末までに14都府県(千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、宮崎県、鹿児島県)で高潮浸水想定区域図が公表されている。

また、港湾の堤外地には物流・産業機能が集中していることから、これらを高潮・高波による被害から守るため、令和元年房総半島台風による被害も踏まえ、港湾管理者や港湾で活動する企業等の関係者が連携した高潮・高波対策に取り組む。

②海岸侵食対策の推進

様々な要因により全国各地で海岸侵食が生じていることから、離岸堤・突堤等の整備や養浜等に加え、河川、海岸、港湾、漁港の各管理者間で連携したサンドバイパス注11やサンドリサイクル注12等の侵食対策を進めている。

③高潮にかかる防災情報の提供

気象庁では市町村の避難勧告等の判断を支援するよう市町村単位で発表している高潮警報等について、暴風の考慮も必要とされる警戒レベルとより適切に結び付いた形への改善を検討していく。

また、東日本大震災により地盤沈下が発生した地域の被災者や復興作業を支援するため、天文潮位(潮位の予測値)をまとめた「毎時潮位カレンダー」の公開等、高潮に関する情報提供を行っている。

( 5 )津波対策

①津波対策の推進

南海トラフ巨大地震等による大規模な津波災害に備え、最大クラスの津波に対しては津波防災地域づくりに関する法律に基づき、ハードとソフトの施策を組み合わせた多重防御による対策を進めており、津波浸水想定の設定、ハザードマップの作成支援、津波災害警戒区域等の指定、推進計画の作成、避難計画の立案等において地方公共団体を支援している。

また、地方自治体の津波防災地域づくりに関する取組みを支援する相談窓口を国に設け、ワンストップで相談・提案を行う体制を構築している。

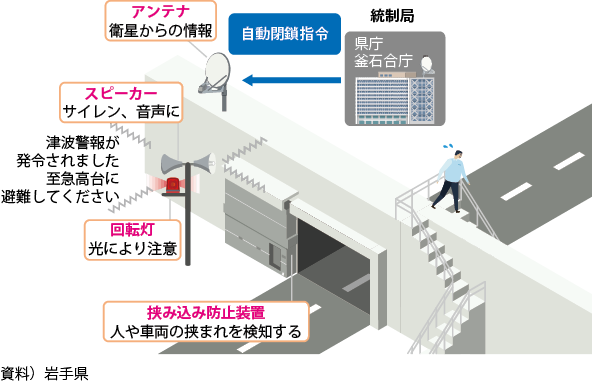

海岸の津波対策においては、堤防の損傷等を軽減する機能を発揮する粘り強い構造の海岸堤防等の整備や耐震化、水門・陸閘等の統廃合や自動化・遠隔操作化等のハード対策を行うとともに、水門・陸閘等の安全かつ確実な操作体制の構築等のソフト対策を推進している。水門・陸閘等については、海岸法において操作規則の策定を義務付けるとともに、平成28年4月に補訂した「津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン」により、現場操作員の安全の確保を最優先した上で、津波・高潮等の発生時に水門等の操作を確実に実施できる管理体制の構築を図っている。

港湾の津波対策については、大規模津波発生時にも港湾機能を維持するため、「粘り強い構造」の防波堤の整備や航路啓開訓練、迅速な沖合退避や係留強化に資する海・船の視点から見た港湾強靭化の検討等、防災・減災対策を推進している。また、津波防災等の分野で顕著な功績を挙げた方々を表彰する「濱口梧陵国際賞」授賞式を昨年に引き続き開催し、津波防災に係る普及啓発活動を行っている。

さらに、全国の「港則法」の特定港(87港)を中心に「船舶津波対策協議会」を設置しており、関係機関や海事関係者の協力の下、各港において船舶津波対策を推進している。

道路の津波対策については、津波が想定される地域において、自治体と協定を締結し、盛土部分等を一時的な避難場所として活用するため、避難階段の設置や避難スペース等を整備している。また、避難誘導標識システムの整備、地域住民の方々と利用訓練等を実施し、防災機能の強化を図っている。

空港の津波対策については、津波被災の可能性のある空港において、津波被災後に早期に緊急物資・人員の輸送拠点機能を確保するための、地震・津波に対応する避難計画・早期復旧計画を策定し、計画に基づき避難訓練等の取組みや関係機関との協力体制構築等の取組みを推進している。

鉄道の津波対策については、南海トラフ巨大地震等による最大クラスの津波からの避難の基本的な考え方(素早い避難が最も有効かつ重要な対策であること等)を踏まえた津波発生時における鉄道旅客の安全確保への対応方針と具体例等を取りまとめており、鉄道事業者における取組みを推進している。

その他、切迫する巨大地震・津波等に備え、津波浸水リスクの高い地域等において、河川堤防のかさ上げ、液状化対策、復興まちづくりの事前準備等を推進している。

②津波にかかる防災情報の提供

津波による災害の防止・軽減を図るため、気象庁は、全国の地震活動を24時間体制で監視し、津波警報、津波情報等の迅速かつ的確な発表に努めている。また、東日本大震災によって明らかになった課題を受け、気象庁は、マグニチュード8を超える巨大地震の場合には「巨大」という言葉を使った大津波警報で非常事態であることを伝えるなど、平成25年3月に津波警報等の改善を行った。さらに、31年3月に、関係機関による沖合の津波観測データを用いて津波をより精度良く予測する技術導入を行った。

令和2年3月末現在、気象庁は、214箇所の海底津波計、18箇所のGPS波浪計、174箇所の沿岸の津波観測点のデータを監視し、津波警報の更新や津波情報等に活用している。

船舶の津波対策に役立てるため、海上保安庁は、令和3年3月末現在、南海トラフ巨大地震、首都直下地震等による津波の挙動を示した津波防災情報図200図を作成、提供している。

③津波避難対策

将来、南海トラフ巨大地震をはじめとする巨大地震の発生による津波被害が懸念されることから、都市計画の基礎的なデータを活用した避難施設等の適正な配置を行うための方法を取りまとめた技術的な指針を平成25年6月に策定し、公表するとともに、都市防災総合推進事業等を通じて、地方公共団体が実施する避難路・避難場所等の整備を支援している。

港湾においては、地方自治体等による津波避難計画の策定や津波避難施設の整備を促進している。また、津波等からの退避機能を備えた物流施設等を整備する民間事業者に対しても、(一財)民間都市開発推進機構による支援を行っている。

④津波被害軽減の機能を発揮する公園緑地の整備

東日本大震災の教訓を踏まえ、地方公共団体が復興まちづくり計画の検討等に活用できるよう「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針」を平成24年3月に取りまとめ、公園緑地が多重防御の1つとしての機能、避難路・避難地としての機能、復旧・復興支援の機能、防災教育機能の4つの機能を有するものとし、減災効果が発揮されるための公園緑地の計画・設計等の考え方を示している。

⑤官庁施設における津波対策

官庁施設は、災害応急対策活動の拠点施設として、あるいは、一時的な避難場所として、人命の救済に資するものであるため、津波等の災害発生時において必要な機能を確保することが重要である。

平成25年2月に社会資本整備審議会より答申を受けた「大津波等を想定した官庁施設の機能確保の在り方について」において示されたハード・ソフトの対策の組み合わせによる津波対策の考え方を踏まえ、官庁施設を運用管理する機関と連携しつつ、総合的かつ効果的な津波対策を推進している。

( 6 )地震対策

①住宅・建築物の耐震・安全性の向上

令和12年までに耐震性が不十分な住宅を、7年を目途に耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物を、それぞれおおむね解消とする目標を達成するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断結果の公表等により耐震化の促進を図っている。

住宅・建築物の耐震化については、社会資本整備総合交付金等により、耐震診断及び耐震改修等に要する費用への支援を行っている。また、平成25年度から耐震診断義務付け対象建築物について、通常の支援に加え、重点的かつ緊急的な支援を実施している。

ブロック塀等については、大阪北部地震の発生後、所有者等に向けた安全点検チェックポイントの周知を行うとともに、避難路沿道のブロック塀等に対し耐震診断の義務付けを可能とする「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令」の一部改正や、ブロック塀等の耐震診断や診断の結果、撤去等を行う場合の費用に対する支援等により、ブロック塀等の安全確保の推進を図っている。

②宅地耐震化の推進

地震等による盛土造成地の滑動崩落や宅地の液状化による被害を防ぐため、宅地耐震化推進事業により地方公共団体が実施する変動予測調査を支援するとともに、平成30年北海道胆振東部地震で発生した盛土造成地の滑動崩落や液状化による宅地被害の再度災害防止等、宅地の安全性確保に対する対策を支援している。

③被災地における宅地の危険度判定の実施

地震等により被災した宅地における二次災害を防止し、住民の安全確保を図るため、被災後に迅速かつ的確に宅地の危険度判定を実施できるよう、都道府県・政令市から構成される被災宅地危険度判定連絡協議会と協力して体制整備を図っている。

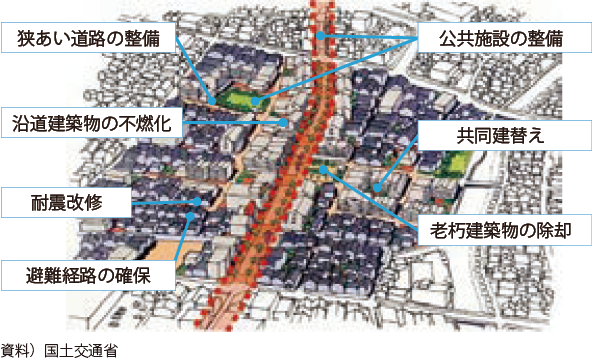

④密集市街地の改善整備

防災・居住環境上の課題を抱えている密集市街地の早急な改善整備は喫緊の課題であり、「地震時等に著しく危険な密集市街地(危険密集市街地)」(約2,220ha、令和2年度末)について12年度までに最低限の安全性を確保し、おおむね解消することとしている。また、地域防災力の向上に資するソフト対策について、7年度までに、全ての危険密集市街地で実施されることを目標としている。

この実現に向け、幹線道路沿道建築物の不燃化による延焼遮断機能と避難路機能が一体となった都の骨格防災軸(防災環境軸)や避難地となる防災公園の整備、防災街区整備事業、住宅市街地総合整備事業、都市防災総合推進事業等による老朽建築物の除却と合わせた耐火建築物等への建替え、避難や消防活動に資する狭あい道路の拡幅等の対策を推進している。

⑤オープンスペースの確保

防災機能の向上により安全で安心できる都市づくりを図るため、地震災害時の復旧・復興拠点や物資の中継基地等となる防災拠点、市街地火災等から避難者の生命を保護する避難地等として機能する防災公園等の整備を推進している。また、防災公園と周辺市街地の整備改善を一体的に実施する防災公園街区整備事業を実施している。

⑥防災拠点等となる官庁施設の整備の推進

官庁施設については、災害応急対策活動の拠点としての機能を確保するとともに人命の安全を確保する必要があることから、官庁施設の耐震基準を満足する割合を令和2年度までに95%以上とする目標を達成し、さらに可及的速やかな耐震化完了に努めるべく、所要の耐震性能を満たしていない官庁施設について、耐震改修等による耐震化を推進している。また、地方公共団体をはじめとする様々な関係者との連携の下、大規模災害の発生に備え、防災拠点等となる官庁施設の整備を推進している。

⑦公共施設等の耐震性向上

河川事業においては、いわゆるレベル2地震動においても堤防、水門等の河川構造物が果たすべき機能を確保するため、耐震照査を実施するとともに、必要な対策を推進している。

海岸事業においては、ゼロメートル地帯等において地震により堤防等が損傷し、大規模な浸水が生じないよう、また、南海トラフ地震等において、津波到達前に堤防等の機能が損なわれないよう、施設の機能や背後地の重要度等を考慮して、耐震対策を推進している。

道路事業においては、地震による被災時に円滑な救急・救援活動、緊急物資の輸送、復旧活動に不可欠な緊急輸送を確保するため、緊急輸送道路上の橋梁及び同道路をまたぐ跨道橋、ロッキング橋脚橋梁の耐震補強対策や無電柱化を実施している。

港湾事業においては、災害時に陸上輸送が遮断された場合でも緊急物資の海上輸送機能を確保するとともに、発災直後から企業活動の維持を図るため、耐震強化岸壁の整備、臨港道路の耐震化及び民有港湾施設の耐震化支援等を推進している。

空港事業においては、地震発生後における緊急物資等輸送拠点としての機能確保や航空ネットワークの維持に必要となる基本施設(滑走路及び誘導路等)、管制施設等の耐震化を実施している。

鉄道事業においては、首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模地震に備え、地震時における、鉄道ネットワークの維持や鉄道利用者の安全確保等を図るため、主要駅や高架橋等の鉄道施設の耐震対策を推進している。

下水道事業においては、地震時においても下水道が果たすべき機能を確保するため、防災拠点等と処理場とを接続する管路施設や水処理施設等の耐震化・耐津波化を図る「防災」と、被災を想定して被害の最小化を図る「減災」を組み合わせた総合的な地震対策を推進している。

⑧大規模地震に対する土砂災害対策

南海トラフ地震等の大規模地震に備え、地震により崩壊する危険性が高く、防災拠点や重要交通網等への影響、孤立集落の発生が想定される土砂災害警戒区域等において、ハード・ソフト一体となった総合的な土砂災害対策を推進している。

また、大規模地震発生後は、関係機関と連携を図り、災害状況等を迅速に把握するとともに、応急対策を的確に実施することが重要である。このため、関係機関等と実践的な訓練を行うなど危機管理体制の強化を図っている。

⑨気象庁における取組み

地震による災害の防止・軽減を図るため、全国の地震活動及び南海トラフ沿いの地殻変動を24時間体制で監視し、緊急地震速報、地震情報、南海トラフ地震に関連する情報等の迅速かつ的確な発表に努めている。

緊急地震速報については、引き続き海底地震計データの活用により発表の迅速化を図った。長周期地震動については、引き続き気象庁ウェブサイトで観測情報を提供するとともに、予報業務許可制度の運用を開始した。

⑩海上保安庁における取組み

巨大地震発生メカニズムの解明のため、海溝型巨大地震の発生が将来予想されている南海トラフ等の太平洋側海域において、海底地殻変動観測を実施し、想定震源域におけるプレート境界の固着状態の把握に努めている。令和元年度には海底地殻変動観測のデータから南海トラフの強固着域の沖側においてゆっくりすべりを初めて検出した。さらに新たな海底基準点4点の整備を実施して、海底地殻変動観測網の拡充を進めている。また、伊豆諸島において、GNSS観測により地殻変動を監視している。

⑪国土地理院における取組み

(ア)地殻変動観測・監視体制の強化

全国及び地震防災対策強化地域等において、電子基準点等約1,300点によるGNSS連続観測、水準測量等による地殻変動の監視を強化している。また、だいち2号のデータを使用したSAR干渉解析により地盤変動の監視を行っている。

(イ)防災地理情報の整備

主要な活断層が存在する地域や、人口や社会インフラが集中している地域を対象に、活断層の位置情報等及び土地の自然条件に関する防災地理情報を整備・更新している。

(ウ)地震に伴う自然災害に関する研究等

GNSS、干渉SAR、水準測量等測地観測成果から、地震の発生メカニズムを解明するとともに、観測と解析の精度を向上する研究を行っている。また、国土の基本的な地理空間情報と震度を組み合わせて解析し、災害時における迅速な情報の提供に関する研究開発及び評価を行っている。さらに、関係行政機関・大学等と地震予知に関する調査・観測・研究結果等の情報交換とそれらに基づく学術的な検討を行う地震予知連絡会、地殻変動研究を目的として関係行政機関等が観測した潮位記録の収集・整理・提供を行う海岸昇降検知センターを運営している。

⑫帰宅困難者対策

大都市において大規模地震が発生した場合、都市機能が麻痺し東日本大震災以上の帰宅困難者が発することが予想されることから、人口・都市機能が集積した地域における滞在者等の安全確保のため、平成24年に都市再生安全確保計画制度を創設し、都市再生緊急整備地域(全国51地域:令和3年3月末現在)において、都市再生安全確保計画の作成や、都市再生安全確保施設に関する協定の締結、各種規制緩和等により、官民の連携による都市の防災性の向上を図っている。また、主要駅周辺等も補助対象地域としている都市安全確保促進事業により、都市再生安全確保計画等の作成や計画に基づくソフト・ハード両面を総合的に支援している。加えて、帰宅困難者等への対応能力を都市機能として事前に確保するため、主要駅周辺等を補助対象地域としている災害時拠点強靱化緊急促進事業により、防災拠点の整備を支援している。

⑬災害時の業務継続機能の確保

大都市の業務中枢拠点において、世界水準のビジネス機能・居住機能を集積し、国際的な投資と人材を呼び込むためには、我が国大都市の弱みである災害に対する脆弱性を克服していくことが必要である。

このため、災害に対する対応力の強化として、災害時の業務継続に必要なエネルギーの安定供給が確保される業務継続地区の構築を行うため、エネルギー面的ネットワークの整備を推進している。

⑭地下街の安心安全対策

都市内の重要な公共的空間である地下街は、大規模地震等災害発生時に利用者等の混乱が懸念されるとともに、施設の老朽化も進んでいることから、「地下街の安心避難対策ガイドライン」を策定し、利用者等の安心避難のための防災対策を推進している。

( 7 )雪害対策

①冬期道路交通の確保(雪寒事業)

積雪寒冷特別地域における安定した冬期道路交通を確保するため、「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」に基づき、道路の除雪・防雪・凍雪害防止の事業(雪寒事業)を進めている。また、除雪体制の強化方策として、情報連絡本部の設置、関係道路管理者等が連携したタイムラインの策定、立ち往生等の発生が懸念される箇所の事前把握及び必要な除雪機械の確保や適切な配置、AI技術を活用したカメラ画像の解析による交通障害自動検知の推進、関係機関及び民間企業との災害時における協定の締結等を推進している。さらに、人命を最優先に幹線道路上で、大規模な車両滞留を徹底的に回避することを基本的な考え方とし、短期間の集中的な大雪時には、出控えなどの行動変容を促す取り組みや躊躇ない、広範囲での通行止め、高速道路と並行する国道等の同時通行止めと集中除雪による物流等の途絶の回避を行うとともに、立ち往生車両が発生した場合には、滞留状況を正確に把握できる体制確保、関係機関の連携強化、地方整備局と地方運輸局等を中心とした乗員保護などに取り組むこととしている。

②豪雪地帯における雪崩災害対策

全国には、約21,000箇所の雪崩危険箇所があり、集落における雪崩災害から人命を保護するため、雪崩防止施設の整備を推進している。

③大雪に関する防災気象情報の提供

気象庁では大雪による災害の防止や交通障害等の雪による社会的な混乱を軽減するために、警報・注意報や気象情報等を発表し段階的に警戒や注意を呼びかけている。大雪による交通障害を避けるためには、大雪が予想されている地域への行動を控えることが重要なことから、冬型の気圧配置により日本海側で数日間降雪が持続するようなときなどで精度良く予測が可能な場合には48時間先からの24時間予想降雪量を情報発表して、早めの対策を呼びかけている。

加えて、令和元年11月からは、現在の積雪の深さと降雪量の分布を推定した「現在の雪(解析積雪深・解析降雪量)」を気象庁のホームページで公開している。雪の観測が行われていない地域を含めた積雪・降雪の分布を把握できることから、外出予定の変更や迂回経路の選択等の行動判断を支援する資料となっている。

( 8 )防災情報の高度化

①防災情報の集約

「国土交通省防災情報提供センター」 注13では、国民が防災情報を容易に入手・活用できるよう、保有する雨量等の情報を集約・提供しているほか、災害対応や防災に関する情報がワンストップで入手できるようにしている。

②ハザードマップ等の整備

災害発生時に住民が適切な避難行動をとれるよう、市町村によるハザードマップの作成及び住民への周知・活用を促進するとともに、全国の各種ハザードマップを検索閲覧できるインターネットポータルサイト注14を拡充している。

③防災気象情報の改善

気象庁では、気象災害を防止・軽減するために、特別警報・警報・注意報や気象情報等を発表し段階的に警戒や注意を呼びかけるとともに、実際にどこで危険度が高まっているかリアルタイムで予測し地図上で確認できるキキクル(大雨・洪水警報の危険度分布)等を提供している。また、国土交通省や都道府県と共同で土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報を発表している。

令和2年度は、元年3月末に取りまとめられた防災気象情報の伝え方の改善策と推進すべき取組みとして、大雨特別警報の警報等への切替後における洪水への注意喚起を行う改善や暴風災害に対する呼びかけの改善等、防災気象情報がより一層避難をはじめとする防災対策に役立てられるような取組みを順次進めた。他方、令和2年7月豪雨や令和2年台風第10号など令和2年度出水期の大雨や台風により新たな課題が生じたことを踏まえ、前年度に引き続き、河川・砂防部局等との緊密な連携の下、防災気象情報の伝え方についてさらなる改善方策を検討し、とりまとめた。

( 9 )危機管理体制の強化

自然災害への対処として、災害に結びつくおそれのある自然現象の予測、迅速な情報収集、災害時の施設点検・応急復旧、海上における救助活動、被災自治体の支援等の初動対応体制を構築しているが、災害対応のさらなる迅速化・高度化を図るため、「統合災害情報システム(DiMAPS)」等を用いて災害初動期の情報収集・共有体制を強化するなど、災害対応力の向上を図っている。

①TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)による災害対応

令和2年度は、主に令和2年7月豪雨及び台風第10号において、TEC-FORCEを派遣し被災自治体を支援した。

令和2年7月豪雨では、発災直後からTEC-FORCEを派遣し、のべ1万人を越える隊員が被災地で活動した。甚大な被害を受けた球磨川流域をはじめとする河川や道路等の被災状況の調査、橋梁流失等により寸断された国道219号等の道路啓開を支援するとともに、各地の浸水に対し、排水ポンプ車最大71台体制で浸水排除等を実施したほか、庁舎が被災した球磨村へ対策本部車や衛星通信車を派遣するなど、被災自治体の災害対策本部運営を支援した。

また、鉄道の被災状況調査や復旧支援、有明海・八代海の大量の漂流物等の分布状況に関する現地調査、回収支援等を実施した。

台風第10号では、発災前の段階から、本省や国土技術政策総合研究所、土木研究所及び応援地方整備局等から、台風の影響で甚大な被害のおそれのある九州の県・市町村に対しリエゾンを派遣するとともに、排水ポンプ車等約40台を九州地方へ向けて前進配備し、災害発生後の迅速な活動に備えた。

②業務継続体制の確保

首都直下地震発生時に防災対策業務を遅滞なく実施するとともに、業務停止が社会経済活動に重大な影響を及ぼす業務の継続性を確保することを目的に、平成30年5月に国土交通省業務継続計画(第4版)を取りまとめた。また、業務の継続体制確保に向け、首都直下地震を想定した職員非常参集訓練等を毎年実施している。

③災害に備えた情報通信システム・機械等の配備

災害時の情報通信体制を確保するため、本省、地方整備局、関係機関等の間で、マイクロ回線と光ファイバを用いた信頼性の高い情報通信ネットワーク整備に加え、災害現場からの情報収集体制を強化するために衛星通信回線を活用した機動性の高いシステムを整備している。また、大規模災害が発生した場合、全国の地方整備局等に配備している災害対策用ヘリコプター、衛星通信車、排水ポンプ車、照明車等の災害対策用機械を迅速に派遣できる体制をとっており、令和2年度に発生した災害時においてこれらの災害対策用機械を現地へ派遣し、復旧活動の支援等を行った。

④実践的・広域的な防災訓練の実施

「防災の日」(9月1日)に際しては、首都直下地震を想定した国土交通省緊急災害対策本部運営訓練や、地方整備局等における道路啓開訓練等を実施し、大規模地震への対応力の向上を図っている。さらに、「津波防災の日」「世界津波の日」(11月5日)に際し、高知県高知市で津波防災総合訓練を実施し、国・県・市の担当者の参加のもと、情報伝達や浸水対応訓練を行った。

これらの訓練では、会場の分離やWEB会議の活用など、コロナ禍であることに配慮しながら取り組んだ。

例年「水防月間」(5月)に実施している令和2年度の総合水防演習については、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて開催を見送り、各地域の特性に応じた個別の水防活動訓練や避難所開設訓練、Webを活用した情報伝達訓練や水防講習会、大規模氾濫減災協議会における避難に関する講習会などを実施した。

⑤海上保安庁による災害対応

海上保安庁では、組織力・機動力を活かし、海上で発生した災害のほか、陸域で発生した災害に対しても巡視船艇・航空機や特殊救難隊等を出動させ、人命救助や被害状況調査等を実施するとともに、被災地域の状況やニーズに合わせ情報発信を行いつつ、被災者支援を実施している。

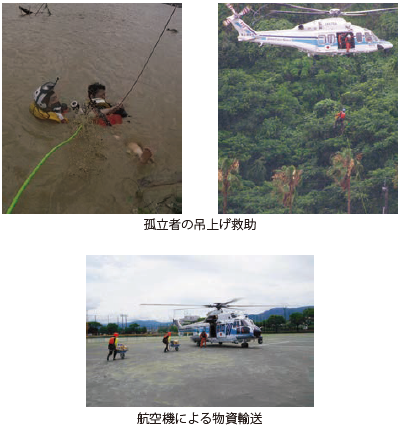

令和2年7月豪雨では、孤立者の吊上げ救助、行方不明者の捜索のほか、多数の漂流物等に関する航行警報や海の安全情報による情報提供、さらには、被災した方々への生活支援活動として、航空機による避難所への物資輸送や大型巡視船による給水支援を実施した。

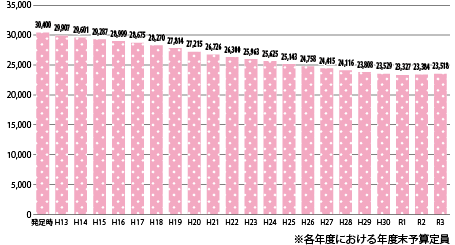

⑥地方整備局及び北海道開発局の人員体制の確保

国土交通省の現場を支える地方整備局及び北海道開発局は、災害からの復旧・復興や新たな社会資本整備などに努めてきたところであり、近年の激甚化・頻発化する自然災害の中で、その役割や地域からの期待も大きくなっている。一方で、地方整備局等の人員体制は、業務の効率化や定員合理化計画等により、平成13年の国土交通省発足以降、令和元年までに約7,000人(約23%)の人員が純減しており、その結果として、避難につながる迅速な情報提供や災害発生時の機敏な初動対応など、国民の命と暮らしを守るための的確な対応を行う上で多くの課題に直面している。こうした状況の中、令和元年東日本台風等数多くの自然災害への対応や、防災・減災、国土強靱化への取組等が認められ、令和2年度の地方整備局の定員は、国土交通省発足以降初めての純増となった。また、令和2年7月豪雨に際し、直轄の河川や国道への対応のみならず、被災した自治体へTEC-FORCEを派遣し、排水活動や被災状況調査等の支援を行ったほか、さらには、九州地方整備局に「八代復興出張所」を新設し、権限代行制度を活用したインフラの復旧事業を迅速に実施し、令和3年度の地方整備局の定員は、前年度に引き続き純増、北海道開発局については、国土交通省発足以降初めての純増となった。引き続き、防災・減災、国土強靭化の最前線を担う地方整備局等について、必要な人員体制を確保していく。

(10)ICTを活用した既存ストックの管理

光ファイバ網の構築により、ICTを活用した公共施設管理、危機管理の高度化を図っている。具体的には、インターネット等を活用した防災情報の提供等、安全な道路利用のための対策を進めている。また、水門等の遠隔監視・操作、河川の流況や火山地域等の遠隔監視のほか、下水処理場・ポンプ場等の施設間を光ファイバ等で結び、遠隔監視・操作を実施するなど、管理の高度化を図っている。

さらに、津波・高潮等による災害に対して、水門・陸閘等を安全かつ迅速、確実に閉鎖するため、衛星通信等を利用した水門・陸閘等の自動化、遠隔操作化について、防災・安全交付金により支援している。

(11)公共土木施設の災害復旧等

令和2年の国土交通省所管公共土木施設(河川、砂防、道路、海岸、下水道、公園、港湾等)の被害は、令和2年7月豪雨や台風第10号など、全国的に災害が頻発したことにより、約5,140億円(14,034箇所)が報告されている。

これらの自然災害による被害について、被災直後から現地にTEC-FORCEを派遣し、被災調査等を実施したほか、災害復旧や改良復旧の計画立案を支援するため、本省災害査定官を派遣し、復旧方針、工法等の技術的助言など、被災自治体への支援を実施した。

また、特に被害が集中した自治体に対し、早期復旧を支援するため、災害復旧の迅速化に向け、様々な災害査定の効率化(机上査定限度額・採択保留金額の引上げ、設計図書の簡素化など)を実施した。加えて、大規模災害発生時における被災地域のより迅速な復旧・復興に備え、災害査定の効率化として実施する内容をあらかじめ定め、政府の激甚災害指定の見込みが立った時点で速やかに効率化を開始する運用を平成29年から行っており、令和2年7月豪雨等による災害においても適用した。令和2年7月豪雨においては、被災地方公共団体より要請のあった河川1水系9河川、道路15路線について、直轄権限代行による災害復旧事業を実施している。あわせて、環境省と連携し宅地内やまちなかに堆積した廃棄物や土砂を一括して撤去できるスキームを活用する等、関係機関が緊密に連携することにより、市町村が行う土砂等の撤去の迅速化が図られた。

これらの他に、令和2年7月豪雨等の自然災害により被災した地域や事前防災・減災対策を図る地域等134地区に、住民等の安全・安心を確保するため、緊急的かつ機動的に防災・減災対策等強化事業推進費を配分した。

(12)安全・安心のための情報・広報等ソフト対策の推進

安全・安心の確保のために、自然災害を中心として、ハード面に限らずソフト面での対策の取組みを進めるため、「国土交通省安全・安心のためのソフト対策推進大綱」に基づき、毎年、進捗状況の点検を行ってきたが、東日本大震災を受けて、ソフトとハードの調和的かつ一体的な検討が必要であることが顕在化したことから、社会資本整備重点計画・国土交通省防災業務計画の見直しを踏まえ、検討を行っている。

- 注4 住宅等がある区域の周囲を取り囲む堤防

- 注5 「川の防災情報」ウェブサイト:https://www.river.go.jp

- 注6 令和2年7月末現在

- 注7 令和2年7月末現在

- 注8 「道路防災情報ウェブマップ」ウェブサイト:http://www.mlit.go.jp/road/bosai/doro_bosaijoho_webmap/index.html

- 注9 Global Navigation Satellite System:全球測位衛星システム

- 注10 人工衛星で宇宙から地球表面の変動を監視する技術

- 注11 海岸の構造物によって砂の移動が断たれた場合に、上手側に堆積した土砂を、下手側海岸に輸送・供給し、砂浜を復元する工法

- 注12 流れの下手側の海岸に堆積した土砂を、侵食を受けている上手側の海岸に戻し、砂浜を復元する工法

- 注13 「国土交通省防災情報提供センター」ウェブサイト:http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/

- 注14 「ハザードマップポータルサイト」:https://disaportal.gsi.go.jp/