国土交通白書 2022

第2節 再生可能エネルギー等への転換に向けた取組み

(1)洋上風力発電の導入促進に向けた取組み

(世界において普及が進む洋上風力)

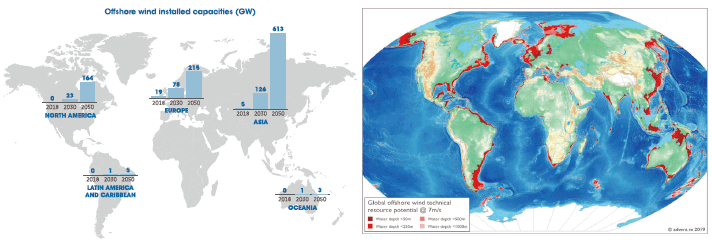

世界的に再生可能エネルギーの取組みが進展する中、風力発電のうち、特に洋上風力については、欧州を中心に全世界で導入が拡大しているとともに、2050年に向けて、中国・韓国を中心にアジア市場での急成長が見込まれている。

洋上風力発電の導入は、約30年前に欧州において洋上風力発電設備が建設されて以降、当初は欧州を中心に増加し、次第に米国やアジアにおいても増加している。国際的な自然エネルギー政策ネットワーク組織 REN21の年次報告書「自然エネルギー世界白書2021」によれば、洋上風力発電の世界全体の導入量は、2010年290万kWから2020年には3,500万kWとなり、10年間で約3,200万kW増加した注48。

今後のアジア市場での取込みに当たっては、我が国を含めアジア海域の特色として、浅瀬域が限られるなど海の形状に加え、低風速かつ台風・落雷等も発生する気象条件や海象条件を踏まえ、技術のイノベーション等により課題解決を図るとともに、蓄積した技術力やノウハウを競争力としていくことが重要である。

資料)

左:IRENA「FUTURE OF WIND」

右:経済産業省「第1回産業構造審議会グリーンイノベーションプロジェクト部会 グリーン電力の普及促進分野ワーキンググループ」資料

(浮体式洋上風力発電設備の開発)

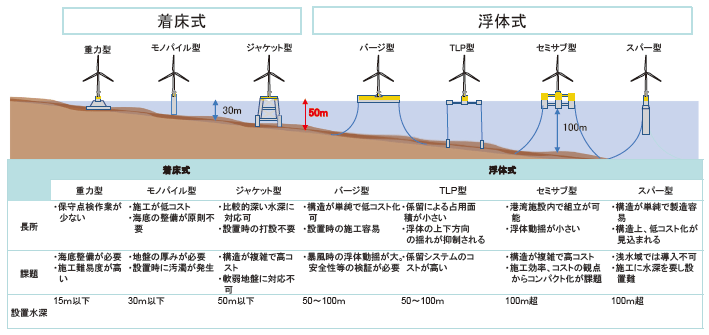

洋上風力発電設備には、海底に固定した基礎に風車を設置する着床式と、海上に浮かぶ浮体構造物に風車を設置する浮体式がある。遠浅で単調な海底地形を有する欧州を中心に、足元では、浅い海域で着床式の導入が進んでいる。他方、我が国では、その気象条件等から、風の強い沖合や大水深域に設置可能であるとともに、地震の影響を受けにくい浮体式洋上風力発電設備の導入が期待されている。

浮体式洋上風力発電設備は、基礎の製造や施工方法含め、未だ技術開発の余地が残されているとともに、浮体式の技術開発は世界的に横一線の状況にある。また、洋上風力発電は、大量導入によるコスト低減、経済波及効果も期待され、再生可能エネルギー主力電源化に向けた切り札の一つであり、アジアの気象や海象に合わせた風車や浮体等の技術開発を加速化し、社会実装につなげていくことが必要である。

(注) 着床式の設置水深はFoundations in OffshoreWind Farms: Evolution, Characteristics and Range of Use. Analysis of Main Dimensional Parameters in Monopile Foundationsに示された2018年時点での欧州実績、浮体式は、NEDO資料等に基づき記載。

資料)国土交通省

(洋上風力発電設備の設置及び維持管理に必要不可欠な基地港湾)

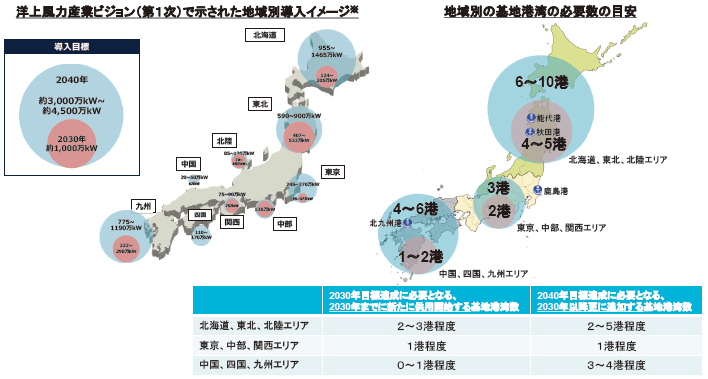

洋上風力発電設備の設置及び維持管理に利用される埠頭を有する港湾は、港湾法に基づき、国土交通大臣が基地港湾として指定し、発電事業者に同埠頭を最大30年間貸し付けるとともに、複数の借受者の利用調整を実施することとなっている。

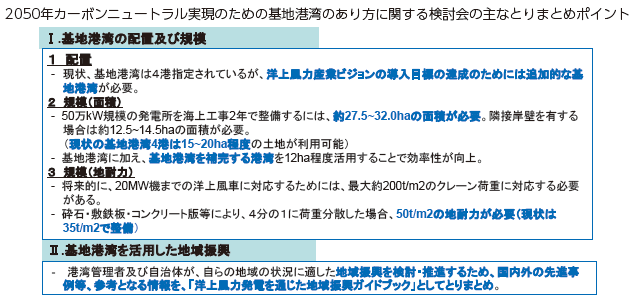

今後、洋上風力発電設備の大型化等の動向を踏まえ、基地港湾の配置及び各港湾の面積・地耐力等を検討し、計画的に整備を進めていくとともに、基地港湾を活用した地域振興に向けて取り組む必要がある。

(注)洋上風力産業ビジョン(第1次)を基に作成。※FIT認定量ベース

資料)国土交通省

資料)国土交通省

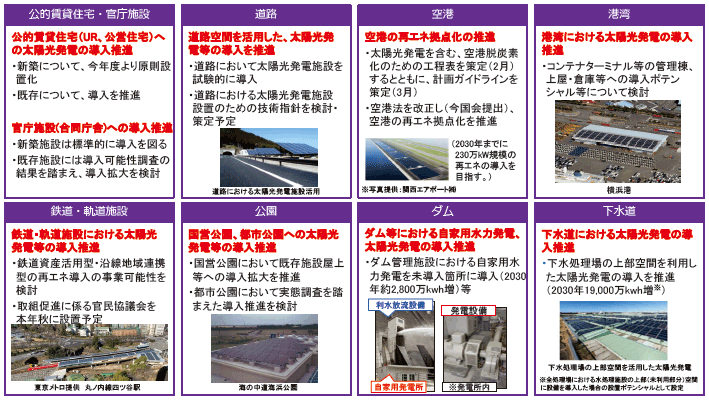

(2)インフラ空間等における太陽光発電等の導入・利用拡大

(インフラ空間等における太陽光発電等の導入・利用拡大)

既存のインフラ等を活用し、再生可能エネルギーの導入・利用拡大を図ることが重要である。官公庁施設や空港、港湾などにおいて、本来の機能を損なわず、周辺環境への負荷軽減に配慮した上で、太陽光発電等の可能な限りの導入を進めている。

資料)国土交通省

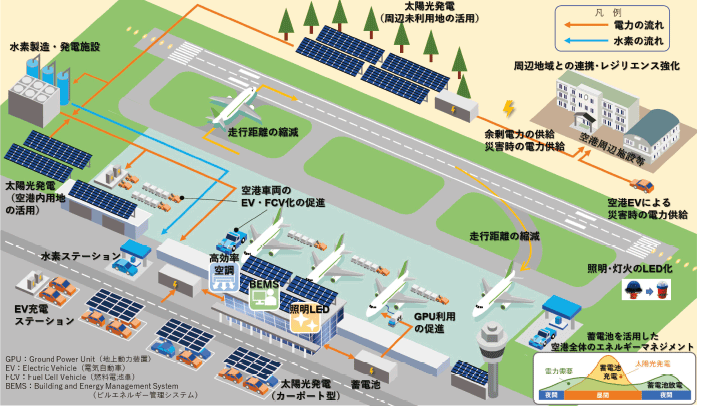

(空港における太陽光発電等の導入・利用拡大)

空港については、空港の再生可能エネルギー拠点化に向けて太陽光発電の導入を促進している。空港周辺は高さ制限があることから、空港及びその周辺の広大で平坦な土地において、太陽光発電を導入するポテンシャルは高いと考えられる。またターミナルなどの建築物の屋根への設置など導入可能な部分への集中的な導入を促進している。

資料)国土交通省

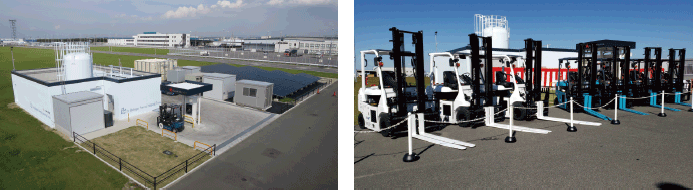

例えば、中部国際空港では、2021年5月、「セントレア・ゼロカーボン2050」を宣言し、空港からの二酸化炭素排出実質ゼロを目指し、空港の地上施設からの二酸化炭素排出削減を図るために、空港内の建物の屋根や敷地を利用した太陽光発電を導入することとしている。また、同空港貨物地区内では、フォークリフト約70台のうち11台が水素燃料によって稼働しており、その水素燃料は、オンサイト方式注50で、産業車両用水素充填所に設置した太陽光パネルから発電した電力を用いて水の電気分解により生成したグリーン水素注51を利用している。今後、中部臨空都市と一体となり、「再生可能エネルギーの拠点化」を目指すこととしている。

資料)中部国際空港株式会社

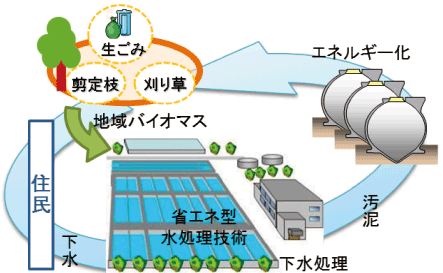

(下水道におけるエネルギーの有効活用)

下水道における資源・エネルギーの有効利用に対しては、社会資本整備総合交付金等による支援や「下水道リノベーション推進総合事業」における地域バイオマスの集約化、地域エネルギーの活用に向けた計画策定から消化ガス利用施設や下水熱交換施設等の施設整備までの一体的な支援を実施している注52。

今後とも、あらゆる分野で、インフラ等を活用した再生可能エネルギーの導入・利用拡大を図ることが重要である。

資料)国土交通省

- 注48 2020年末時点では、欧州12箇国、アジア5箇国、北米1箇国の18箇国で導入されている。設備容量は英国が最大で1,040万kW、中国が1,000万kW、ドイツが770万kW、オランダが260万kW、ベルギーが230万kW、デンマークが170万kWとなっている。シェアを見ると欧州が全体の約70%を占めているが、2019年(75%)、2018年(79%)に比較すると低下傾向にあり、残りはほぼアジアである。

- 注49 【関連リンク】「2050年カーボンニュートラル実現のための基地港湾のあり方に関する検討会とりまとめ資料」

出典:国土交通省

URL:https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000073.html - 注50 オンサイト方式とは水素ステーション内部にて水素を製造するものであり、水素ステーション外部から水素を輸送してくるものをオフサイト方式という。

- 注51 「グリーン水素」とは再生可能エネルギーを使い、製造過程において二酸化炭素を排出せずにつくられる水素のことをいう。また化石燃料をベースとしてつくられた水素は「グレー水素」といい、水素の製造工程で排出された二酸化炭素を、回収し貯留・利用することで、製造工程の二酸化炭素排出をおさえた水素は「ブルー水素」という。

- 注52 下水道整備、バイオマス発電事業の具体的な取組みについては、第Ⅱ部第8章第4節4コラム「令和3年度国土交通大臣賞『循環のみち下水道賞』グランプリ 恵庭市「都市代謝施設の集約化を活かした資源・有効利用の取り組み」」参照。