国土交通白書 2022

第1節 気候変動時代の暮らしを見据えた地域づくり

気候変動時代の地域づくりに向けて、地域の脱炭素化に加え、災害に強いまちづくり、生活の質の向上などの地域課題を解決した強靱で活力ある地域社会を実現することが必要である。ここでは、住まい、移動、まちづくりの3つの局面から、脱炭素化に向けた取組みと強靱で活力ある地域づくりに焦点を当てて、国内外の先駆的な取組みを中心に紹介する。

(1)住まい

わたしたちの暮らしの根幹となる住まいについて、戸建住宅、集合住宅、町営住宅等の順に取組み事例を紹介する。

■住宅の高断熱高気密化(やまがた健康住宅による地域活性化、山形県)

山形県は寒冷地であり、冬期の暖房用エネルギー消費量は全国平均を上回っており、環境負荷の観点での課題に加え、住宅内の寒暖差による健康被害が課題となっている。特に、同県によれば、住宅でのヒートショックによる入浴事故の死者数は年間200人以上と推測されており対策が急務である。

このため、県独自の高断熱高気密住宅「やまがた健康住宅」の普及促進を図っている。「やまがた健康住宅」とは、最も寒い時期の就寝前に暖房を切っても、翌朝の室温が10度を下回らない断熱性能と、その断熱効果を高める気密性能を有する住宅であり、その性能を県が認証している(設計適合件数、2018年度〜2021年度累計228件)。

「やまがた健康住宅」の普及に当たっては、県産材の使用の促進とともに、地元の気候風土などを熟知した県内の工務店による施工も推進しており、住民の健康・快適さとともに、光熱費を抑えて家計を支え、地域経済にも貢献することを目指し、二酸化炭素排出量削減に留まらない地域への裨益の実現を図っている。

資料)飯豊町

■ニアリー・ゼッチ・マンション(災害時も安心な集合住宅)

災害に強い中層共同の省エネルギー住宅の取組みも進展している。例えば、兵庫県芦屋市のニアリー・ゼッチ・マンションは、高断熱で省エネルギー性能の高い共同住宅であり、太陽光発電と燃料電池を全住戸に導入することで、共同住宅で、基準一次エネルギー消費量に対し設計一次エネルギー消費量を約79%削減しているとともに、冷暖房効率が高く快適な生活空間を提供している。また、共用部分のエネルギー管理も行うことで、災害時等の停電時にも、生活用水、エレベーター、照明、非常用コンセントの利用等が約1週間可能な体制を整えており、共同住宅でも自宅でエネルギーの自給を行い生活維持できる、レジリエントで安心な住まいを醸成している。

資料)株式会社大京

■町営住宅・道の駅への分散型エネルギー導入(災害時にエネルギー自給を実現した健康・防災拠点、千葉県睦沢町)

睦沢町は、房総半島の穀倉地帯に位置し、人口7千人足らずの少子高齢化の課題を抱える自治体である。町は、健康支援型をテーマとし、町営住宅と道の駅が一体となった「むつざわスマートウェルネスタウン」をPFI手法により整備し、まちづくりや移住定住促進の拠点として、官民連携により運営している。同タウン内では、太陽光に加え地元産ガスを活用した分散型エネルギーを発電し、地中化された自営線とマイクログリッドにより道の駅や町営住宅へ送電するとともに、発電時の廃熱をタウン内の温浴施設で利用するなど、環境配慮と災害時の拠点化を考慮した設計となっている。実際に、令和元年房総半島台風時には、大規模な停電被害が町内全域で数日間生じたが、同タウン内では自営線の被害もなく早期復旧が可能となり、発災後も電気の供給が維持された。これにより、約800人以上の町民へ温浴施設でのシャワー提供や携帯電話充電の提供が可能となり、防災拠点(エネルギー自給拠点)として機能した。エネルギー事業の運営は、民間ノウハウの活用に加え、町商工会等の地元出資(無配当)の協力もあり、町の財政圧迫を避けた持続可能な仕組みが考慮されており、今後とも、地域の健康支援と防災拠点としての機能を担っていくこととしている。

資料)

左:むつざわスマートウェルネスタウン株式会社

右:株式会社CHIBA むつざわエナジー

(2)移動

わたしたちの暮らしに欠かせない移動について、日常生活を支える自家用車や公共交通での移動に加え、過疎地での移動困難者への新しい取組みを紹介する。

■次世代自動車の多目的利用(非常時にも役立ち誰もが移動できるモビリティ、愛知県豊田市)

豊田市は、人口約42万人であり、自動車産業を有するモノづくりの町であるとともに、交通事故件数や二酸化炭素排出量の削減が課題である。また、市域の約7割が森林であり、モノづくりの担い手が急速に高齢化していく中、自動車分担率は72.9%(高齢者では約82%)であり、特に山間部の高齢者の移動支援が課題である。

このような中、市は、環境に優しい次世代自動車の持つ多様な価値をこれら社会課題に繋げることで、次世代自動車のメリットを最大化し、社会に役立つクルマとしての普及に官民連携により取り組んでいる。具体的には、平常時は次世代自動車を乗用車としてだけでなく、電源付きの車内をテレワーク等の場(オフィス)として活用する実証などを実施している。また、次世代自動車の外部給電機能に着目し、災害時には非常用電源として家庭や避難拠点にて給電する体制を構築する等、次世代自動車を増やすことはもちろん、次世代自動車を避難所等に配車するマッチングシステムの活用実証や、市民への普及啓発に取り組んでいる。また、過疎対策として、山間地での高齢者の外出を促進すべく、低速で安全に運転できる次世代自動車のシェアリングや、農作業をしやすい次世代自動車の導入を支援するなど、交通安全と外出促進(生きがいづくり)に向けて取り組んでいる。

このように、次世代自動車の多目的利用を目指し、環境配慮と地域課題の同時解決を図り、誰もが移動できる地域づくりを目指している。

資料)豊田市

■車両と建築物とのエネルギー総合管理(バス営業所への給電も可能な電気バス、阪急バス株式会社他)

阪急バス株式会社は、大阪大学の各キャンパスを結ぶ学内連絡バスとして、2021年10月に大型電気バス2台の運行を開始し、バス運行のゼロエミッション化を図っている。また、運行時以外の時間帯に、バスに蓄電した電力をバス営業所へ給電し、バス車両と建築物とのエネルギー総合管理を実施している。BCP(事業継続性)の観点から、災害時の給電利用も企図している。さらに、走行時の充電残量の経過データや気象データを管理システムへ反映し、運行の最適化を図るための検証を関西電力株式会社も交えた産学連携で行っている。2022年4月より、一部区間において一般路線での供用も開始され、地域交通を脱炭素の面からも支えている。

資料) 阪急バス株式会社

■道の駅を拠点としたドローン物流(ドローン公共配送サービスによる買い物支援、長野県伊那市)

伊那市は、長野県のアルプス山岳地帯に位置しており、その山あいの集落は少子高齢化による移動困難者や買い物難民を抱えている。また、山あいの集落へのトラック輸送は、ドライバー不足や採算性の面で課題がある。

このため、市が運営主体となり、官民連携により、自治体運営としては日本初となるドローン物流による買い物支援サービス「ゆうあいマーケット」の運用を開始した。具体的には、市から委託を受けた地元ケーブルテレビ会社がテレビリモコンで注文を受け、発注を受けた地元商店等が国道152号沿線の道の駅「南アルプスむら長谷」のドローンポートへ商品を搬入する。当該道の駅のドローンポートから山間の集落の着地点まで、最大約10kmの“空の道”(河川上空のドローン幹線航路)をドローンで輸送し、集落のボランティア等が着地点から高齢者等の自宅まで届ける仕組みである。

市では、新産業技術による持続可能なデジタル田園都市に向けて、住民や企業と連携して取組みを進めている。具体的には、2018年8月から大手通信会社と市内ケーブルテレビや小売業者等と開発実証を進め、2020年8月から中山間地域の買い物困難者65世帯(2022年4月現在)への市事業として開始している。月1,000円の定額使用料等は、住み続けるために必要な「福祉」としての位置づけとして、支え合い買物サービス条例により定めている。ドローンや空の三次元地図の活用といった新技術・企業ノウハウ(外部資源)を取り込みつつ、ラストワンマイルで地元住民を介することで高齢者の安否確認にも役立てている。

今後は山岳地域への大容量運搬や、レベル4飛行(第三者上空における補助者なし目視外飛行)の解禁による市街地への輸送エリア拡大の検討、災害等における物資輸送や河川施設の点検等マルチユースの観点での活用も取り組んでいく。

資料)伊那市

(3)まちづくり

住まいや移動を含め、わたしたちの暮らしの場を形成するまちづくりについて、地方部でのコンパクト・プラス・ネットワークの取組みに加え、大都市での面的なエネルギー利用、災害に強いまちづくり等の順に紹介する。

■コンパクト・プラス・ネットワーク(まちの賑わいと移動の環境負荷低減、長野県小諸市)

小諸市は、人口減少と高齢化をはじめ、商業施設等の郊外化等による中心市街地の賑わいの低下、市役所・図書館・病院等の老朽化等が課題である中、中心拠点に市役所・病院・図書館・コニュニティーセンター等の賑わいの核となる施設の集約再編を実施し、コミュニティの持続化等を目的としたコンパクトなまちづくりを進めている。これに併せて、市庁舎等(市役所・図書館・市民交流センター)と病院で、建物間の熱融通による省エネルギーと電力の一括受電による環境負荷の低減等にも取り組んでいる。

また、公共交通の利用促進による環境負荷の軽減とともに、高齢者を中心とした外出機会の創出や通院や買い物など日常生活の不便さを軽減すべく、2015年10月から「暮らしをささえる」交通システムとしてコミュニティバス運行事業「こもろ愛のりくん」を実施している。今後も賑わいの拠点形成を図り、笑顔と健康のまちづくりを進めるべく取り組んでいる。

注)乗降場所は、自宅のほか指定乗降場所が183箇所(病院、商業施設等)あり、5地区と共通エリアに分け各地区への往復をおおむね1時間に1本の頻度で運行している。

資料)小諸市

■大都市での面的なエネルギー利用(都市型マイクログリッド構想、東京都・大丸有地区)

大手町・丸の内・有楽町エリアは、大規模ビルが集積しており(約120haの敷地に約100棟、総延床面積約800万㎡)、約28万人の就業人口を有するなか、環境価値の最大化と社会経済活動の最大化を図る次世代のまちづくりに向け、都市型の面的エネルギーの構築に向けて取り組んでいる。また、平日ビジネスアワーのエネルギー需要集中と災害時の業務継続の重要性を背景に、大規模停電等への対応やエネルギーの安定供給が求められる。

このため、業務継続力強化と脱炭素化に貢献する「都市型マイクログリッド」の実現を目指し、「エネルギーまちづくりアクション2050」に取り組んでいる。具体的には、地域冷暖房ネットワークを最大限活用し、熱電供給の総合効率性の向上に加え、再生可能エネルギーの導入とエリア内に確保する自営電源を一体的に運用するまちづくりを通じて、平時の環境価値の向上とともに非常時のエネルギー自立体制を構築することとしている。

資料)三菱地所株式会社

■災害に強いまちづくり(防災コンパクトシティ、岡山県倉敷市)

倉敷市では、コンパクトで安全なまちづくりに取り組むことが課題となっている。市域を高梁川が流れ、洪水浸水想定区域が広く指定されており、支川小田川との間に位置する真備地区では想定浸水深が大きく、「平成30年7月豪雨」で同地区は、堤防決壊により甚大な浸水被害が発生した。

このため、過度な自家用車利用から公共交通を利用して暮らすライフスタイルへの転換を促進することで、環境への負荷を低減するなどコンパクトなまちづくりを推進するとともに、防災・減災対策によるリスクの回避を組み合わせ、浸水対応型の災害に強いまちづくりを推進している。具体的には、洪水等による浸水エリアにある交通インフラ等の都市基盤が整備された市街地で、災害リスクを低減すべく、防災指針に基づき、土地利用の規制や避難地の整備、都市基盤や建築物等の耐水対策など計画的に防災・減災に取り組んでいる。

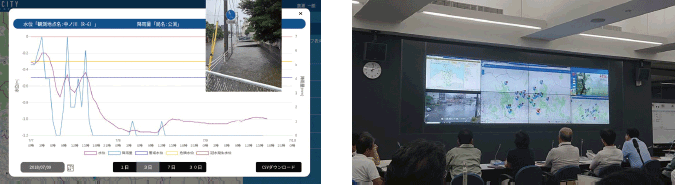

■デジタル防災(データ利活用型スマートシティ、香川県高松市)高松市では、2004年、台風による高潮・洪水の影響により、中心市街地等が広範囲にわたり浸水したことから、豪雨・台風による河川の氾濫や高潮への備えが課題であった。このため、高松市では、2017年に国内で初めて「FIWARE」によるデータ連携基盤(IoT共通プラットフォーム)を構築し、防災分野でデータの一元化・可視化の取組みを開始した。また、防災のみならず、観光、福祉等の様々な分野で、データ利活用による地域課題の解決を目指した産学民官の連携を推進している。

注)河川や護岸に水位センサーや潮位センサーを設置し、香川県の防災情報も組み合わせてデータの可視化を行っている。災害時には冠水状況や避難所の使用可否をリアルタイムで確認することで、住民への正確な避難情報の提供など、早期の災害対策を行うことが可能である。

資料)高松市

■市域レベルでの再生可能エネルギーの導入・利用拡大(脱炭素・レジリエントへの対応、静岡県浜松市)

浜松市は、人口減少・高齢化や環境への配慮とともに、南海トラフ地震を想定した防災・減災が課題であり、エネルギーに対する不安のない強靱で脱炭素なまちづくりを目指している。同市は、直近10年の平均日照時間が年間2,300時間以上(全国トップクラス)であり、日照条件の良さが地域資源である。

このため、地域の強みを生かし、再生可能エネルギーによる電力自給率100%の達成により2050年カーボンニュートラルを目指す「浜松市域“RE100”戦略」を構想し、水力発電や風力発電とともに、太陽光発電に注力することにより、再生可能エネルギーの導入・利用拡大に取り組んでいる。具体的には、学校や庁舎、下水道施設など公共施設での太陽光発電設備やエネルギーマネジメントシステムの導入とともに、官民連携によるZEHやZEBの導入促進等により省エネルギー対策を徹底しつつ、エネルギーの見える化や教育・普及啓発を含めて総合的な取組みを行っている。

今後、市内の総消費電力に相当する電気を市内の再生可能エネルギーで生み出すことができる状態を確保し、再生可能エネルギーの地産地消による強靱で脱炭素な地域社会の構築を目指すこととしている。

資料)浜松市