国土交通白書 2022

第2節 自然災害対策

我が国は、四季があり、美しい自然を持つ一方で、四方を海で囲まれて国土の中央を脊梁山脈が縦貫することから河川が急勾配であり、また河口部の低平地に人口と資産が集積し、特に三大都市圏においては広域なゼロメートル地帯が存在する上、日本列島には多くの活断層やプレート境界が分布しているため、地球上で発生するマグニチュード6以上の地震の約2割、活火山の約1割が日本周辺に集中するなど、自然災害に対し脆弱な国土条件にある。

このような国土に、近年では、平成28年熊本地震、平成29年7月九州北部豪雨、平成30年の霧島山噴火、7月豪雨、大阪府北部地震、台風第21号、北海道胆振東部地震、令和元年の房総半島台風、東日本台風、令和2年の7月豪雨、台風第10号等、毎年のように地震災害や水災害、火山災害、雪害など、数多くの自然災害が発生している。令和3年においても、福島県沖を震源とする地震や7月、8月の大雨などの自然災害が発生し、全国で被害が発生した。

特に、降水量について、短時間強雨の発生頻度は直近30~40年間で約1.4倍に拡大しており、今後も、水災害の更なる頻発化・激甚化が懸念される。また、南海トラフ地震や首都直下地震などの大規模な地震の切迫も懸念されており、今後の30年以内の発生確率は、南海トラフ地震は70~80%、首都直下地震は約70%となっている。

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染状況も踏まえ、引き続き感染症対策を念頭に、災害対応や防災・減災対策を進める必要がある。

このように、気候変動の影響等により激甚化・頻発化する水災害、切迫する地震災害、火山災害など、あらゆる自然災害に対し、国民の命と暮らしを守り、持続可能な経済成長を確実なものとするためには、抜本的かつ総合的な防災・減災対策を早急に講じ、「防災・減災が主流となる社会」を構築することが必要不可欠である。「防災の主流化」は、平成27年3月の第3回国連防災世界会議で採択された「仙台防災枠組」にも盛り込まれた考え方であり、国土交通省では、『防災・減災が主流となる社会』を「災害から国民の命と暮らしを守るため、行政機関、民間企業、国民一人ひとりが、意識・行動・仕組みに防災・減災を考慮することが当たり前となる社会」と捉えて、各種の防災・減災対策を推進している。

引き続き、国民の防災意識を普段から高め、社会全体の災害に備える力を一層向上させるため、切迫する災害に対する危機意識を共有してわかりやすく発信し、全ての施策を国民目線で着実に推進するとともに、国土交通省の強みである現場力を活かしながら国、県、市町村のみならず、企業や住民との連携を強化し、「主体」・「手段」・「時間軸」の総力を挙げて災害に対応する体制を構築し、防災・減災が主流となる安全・安心な社会の実現に向けた取組みを進めていく。

(1)総力戦で挑む防災・減災プロジェクト

国土交通省では、これまでも政府全体の計画と連携しながら、「南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策本部(以下、地震本部)(平成25年7月)」、及び「水災害に関する防災・減災対策本部(以下、水本部)(平成26年1月)」のそれぞれにおいて議論を重ね、実行性のある計画を策定し、防災・減災、国土強靱化等の取組みを推進してきたところである。

そのような中、近年、毎年のように全国各地で地震災害や水災害、火山災害などあらゆる自然災害が頻発し、甚大な被害が発生している。今後も気候変動の影響によって水災害の更なる激甚化・頻発化が懸念され、また、首都直下地震や南海トラフ地震などの大規模地震の切迫性も指摘されている。このような中、国民の命と暮らしを守り、我が国の経済成長を確保するためには、防災・減災、国土強靱化等の取組をさらに強化する必要がある。

こうした状況を踏まえ、これまでの災害を教訓とし、あらゆる自然災害に対し、国土交通省として総力を挙げて防災・減災に取り組むべく、令和2年1月、地震本部と水本部を発展的に統合し、国土交通大臣を本部長とする「国土交通省防災・減災対策本部」を設置し、「いのちとくらしをまもる防災減災」をスローガンに、同年7月に関係者や他分野との「連携」による施策の強化・充実、そして「国民目線」に立った分かりやすい施策の推進といった観点から、国民の皆様の命と暮らしを守る10の施策パッケージとして第1弾の「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」をとりまとめた。

一方で、令和2年7月豪雨など激甚化・頻発化する災害への対応力を一層高めることが必要であることから、第1弾のプロジェクトを更に充実・強化し、令和3年6月に「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト(第2弾)」をとりまとめた。

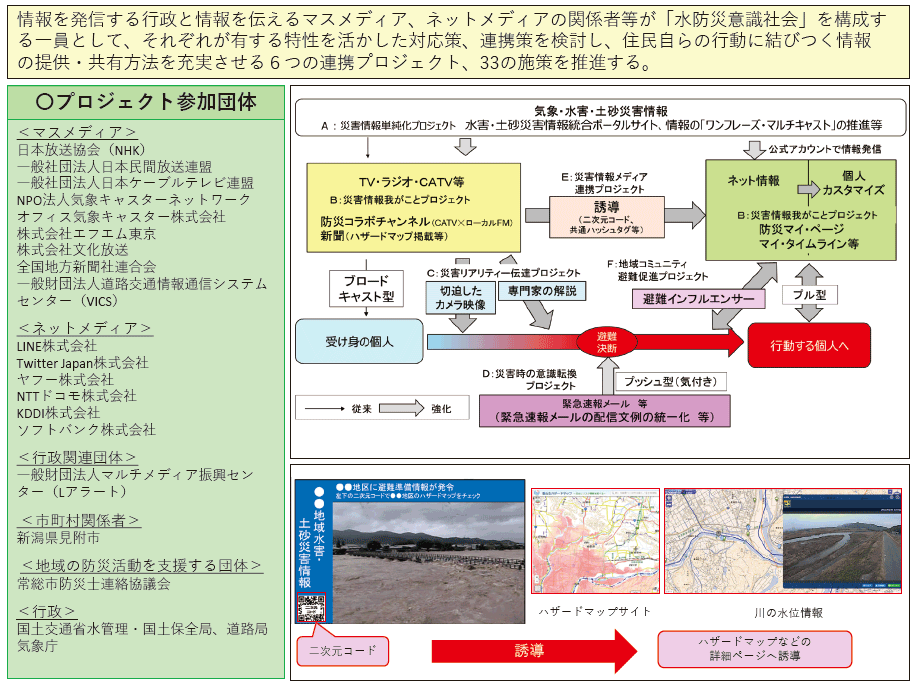

第2弾のプロジェクトでは、特に令和2年7月豪雨や年末・年始の大雪など、昨年発生した災害の教訓等も踏まえ、一人でも多くの方が円滑に避難できるようにという観点から「住民避難」と、人や物資の流れが災害時にも滞らないようにという観点から「輸送確保」の2点を重点推進施策として、プロジェクト全体を強化した。また、この重点推進施策以外も含め、他省庁や民間企業等との更なる連携促進、わかりやすい情報発信等の国民目線に立ったリスクコミュニケーションの展開、より効果的に施策を進めるためのデジタルトランスフォーメーション(DX)の導入といった面でも第1弾のプロジェクトでとりまとめた施策全体の充実・強化を図った。

引き続き、防災・減災が主流となる安全・安心な社会の実現に向けて、「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」に基づく施策の着実な実施とプロジェクトについて不断のブラッシュアップを図っていく。

(2)気候変動を踏まえた水災害対策「流域治水」の推進

近年、激甚化する水災害などを踏まえ、気候変動を踏まえた抜本的な治水対策について社会資本整備審議会において議論を進め、令和2年7月に答申を受けた。

(ア)気候変動を踏まえた計画の見直し

この答申を受け、国土交通省では、水災害対策に係る各計画を「過去の降雨や潮位などの実績に基づく計画」から「気候変動による降雨量の増加、潮位の上昇などを考慮した計画」に見直していく。

河川・下水道分野では、計画的に事前防災対策を進めるために、計画を作成する際の基準や、降雨量の増加等を踏まえた計画への見直しを順次進めていく。

海岸分野では、平均海面水位の上昇や台風の強大化等を踏まえ、「海岸保全基本方針」の変更(令和2年11月)や海岸保全施設の技術上の基準の見直し(令和3年7月)を実施した。今後は、気候変動の影響を明示的に考慮した海岸保全対策へと転換していく。

また砂防分野では、土砂災害発生数の増加等の課題・解決の方向性をまとめた「気候変動を踏まえた砂防技術検討会中間とりまとめ」を受け、これに基づいた適応策を検討している。

(イ)流域治水の推進(流域治水プロジェクト)

河川管理者等が主体となって行う治水事業等を強力に推進するとともにあらゆる関係者が協働して、流域全体で治水対策に取り組む「流域治水」を推進する。

令和3年3月末に全国109の全ての一級水系で策定・公表された「流域治水プロジェクト」に基づくハード・ソフト一体となった事前防災対策に取り組むとともに、取組状況を「見える化」することにより、地域が抱える諸課題に対し、先行事例を踏まえた優良事例の横展開など内容の充実・強化を図る。

(3)南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震への対応

南海トラフ巨大地震が発生した場合、関東から九州までの太平洋側の広範囲において、震度6弱から震度7の強い揺れが発生し、巨大な津波が短時間で、広範囲にわたる太平洋側沿岸域に襲来することが想定されている。死者は最大で約32万人にのぼるなど、西日本を中心に東日本大震災を超える甚大な人的・物的被害が発生し、国全体の経済活動等に極めて深刻な影響が生じることが想定されている。

また、首都直下地震が発生した場合、首都圏の広域において震度6弱から震度7の強い揺れが発生することが想定されている。首都圏には、他の地域と比べ人口や建築物、経済活動の他、政治・行政・経済の首都中枢機能も集積しているため、首都圏の人的・物的被害や経済被害にとどまらず、国全体の経済活動等への影響や海外への波及も懸念されている。

さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震が発生した場合、北海道から岩手県の太平洋側の広範囲において強い揺れが発生し、北海道から千葉県の太平洋沿岸を中心に広範囲で津波が到達することが想定されている。

これらの国家的な危機に備えるべく、多くの社会資本の整備・管理や交通政策、海上における人命・財産の保護等を所管し、また全国に多数の地方支分部局を持つ国土交通省では、平成26年4月に「応急活動計画」と「戦略的に推進する対策」の2本柱で構成される「国土交通省南海トラフ巨大地震対策計画」及び「国土交通省首都直下地震対策計画」を策定した。その後、平成28年熊本地震や平成30年北海道胆振東部地震等、近年の地震における知見等を踏まえ、本計画の改定を行い、地震の発生に伴う事態をできる限り具体的に想定し、国土交通省の総力を挙げて防災・減災対策を推進している。日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震についても、政府の検討と連携しながら、特に寒冷地、積雪地特有の事象等を踏まえ、防災・減災対策を検討していく。