国土交通白書 2024

第1節 本格化する少子高齢化・人口減少における課題

(高齢化の進行)

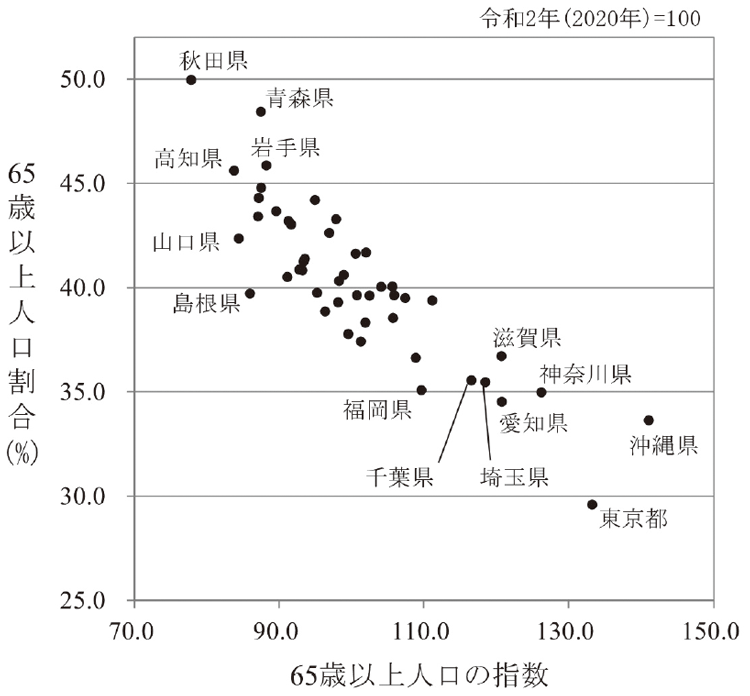

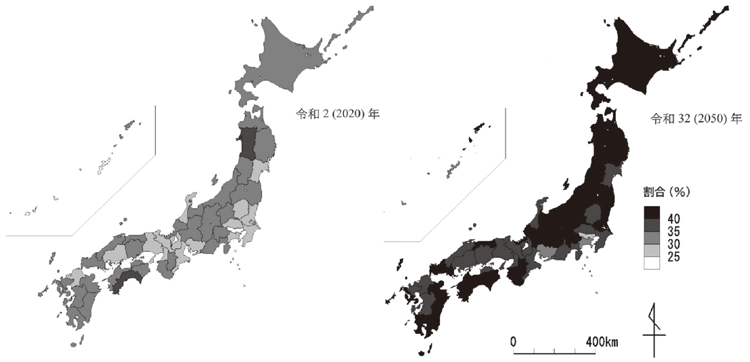

我が国の高齢化は、ここ30年で急速に進行しており、1990年の高齢化率12.1% から、2020年には28.6%まで上昇している。さらに、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023) 年推計)」では、2050年の高齢化率は37.1%にまで上昇し、高齢化率が40%を超える都道府県は、2020年時点ではゼロであったものの、2050年には25の道県に増加すると推計されている。

また、大都市圏に属する都県では、高齢化率は相対的に低い水準にとどまるものの、65歳以上の人口の増加率が高く、都市部・地方部を問わず、高齢化に対応した取組みが求められる。

資料)国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

資料)国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」より国土交通省において作成

(地域の人口減少)

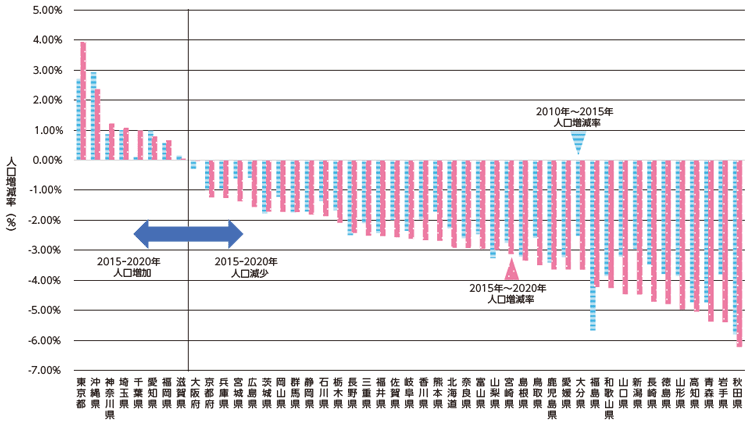

人口の変動は、自然増減(出産・死亡)と社会増減(転入・転出)によってもたらされる。増減傾向や増減幅等は地域によって異なるものの、2015年から2020年にかけての都道府県別人口増減率では、39道府県で人口が減少している。人口が減少する都道府県は今後も増え続け、2020年から2025年にかけては東京都を除く46道府県で、2040年から2045年以降は、東京都を含むすべての都道府県で人口が減少すると推計されている注14。

資料)総務省「令和2年国勢調査(人口等基本集計)」

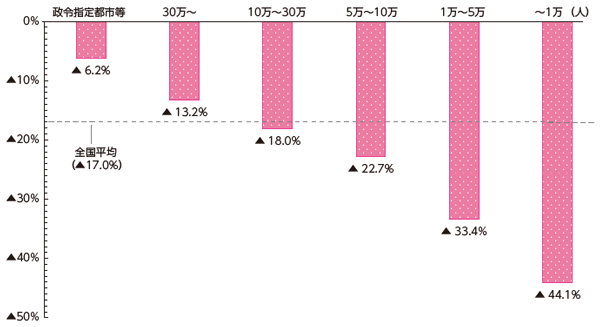

また、2020年から2050年の人口規模別人口減少率の推計によると、人口規模が小さい市区町村ほど、人口減少率が高まる傾向にあり、人口30万人未満の市区町村に居住する人口については、約2割以上減少すると推計されている。

我が国の人口は東京に一極集中する一方で、人口減少は、小規模都市のみならず、日常生活の中心的な役割を担う中規模都市へも拡大することが見込まれており、人口減少に応じた暮らしや社会を支える取組みが必要である。

(注)福島県浜通り地域(13市町村)は人口規模別の人口減少率の計算から除いている。

資料)国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」より国土交通省において作成

(1)地域活力の低下による懸念

①生活利便性の低下

(生活サービス提供機能の低下・喪失)

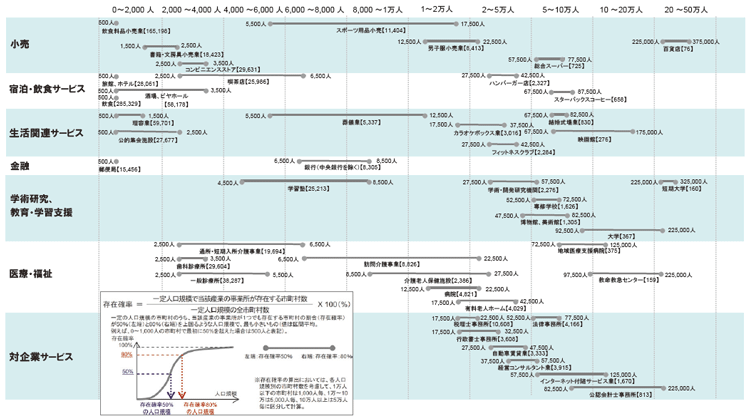

人口減少の進む地域では、暮らしを支える生活サービス提供機能の低下・喪失が懸念される。買い物、医療・福祉・介護、教育等、各生活サービス施設の立地には、一定の人口規模が必要であり、人口規模が小さくなると、立地する確率が低下する。例えば、病院・有料老人ホーム等は、人口が1万人まで減少すると、立地している確率は50%以下とされている。

人口減少とともにサービス産業の撤退が進めば、生活サービス提供機能が低下・喪失し、生活利便性の低下のみならず、更なる人口減少・流出を招き、地域の衰退への悪循環に拍車をかけるおそれがある。

※【】内は全国(三大都市圏を除く)の施設総数

※三大都市圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県

(出典)総務省・経済産業省「平成28 年経済センサス-活動調査」、国土交通省「国土数値情報」、文部科学省「専修学校・各種学校一覧」、同「令和3年度全国大学一覧」、同「令和3年度全国短期大学一覧」、厚生労働省「地域医療支援病院について」、同「救命救急センター設置状況一覧、マピオン「マピオン電話帳(2022年10月13日時点)」、日本百貨店協会「百貨店店舗所在地」、スターバックスコーヒージャパンWEBサイトをもとに、国土交通省国土政策局作成

資料)国土交通省

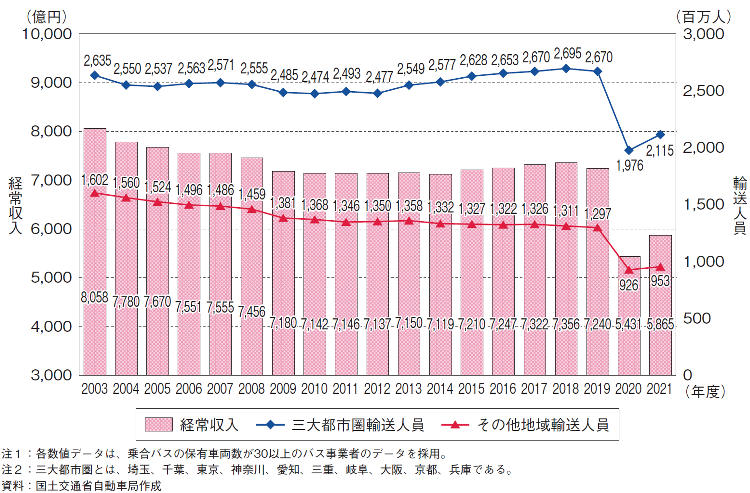

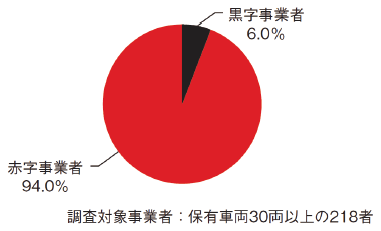

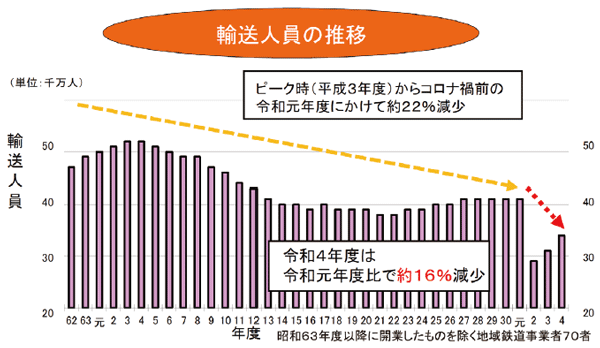

(地域公共交通の衰退)

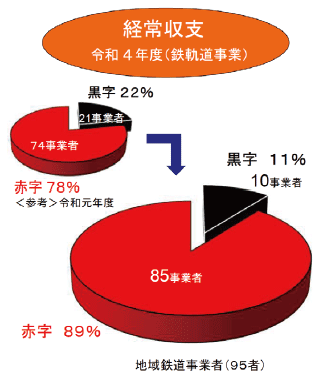

地域鉄道や路線バス等は、地域住民の通勤・通学、買い物等の移動手段として、不可欠な役割を担っており、地域の社会経済活動の基盤である。一方で、人口減少を背景に、地域鉄道、路線バス共に、輸送人員は減少傾向にあり、新型コロナウイルス感染症の拡大前の水準まで回復しておらず、約9割が赤字事業者となっている。これら経営環境の変化により、廃線や運行回数の減少等が発生している。

資料)国土交通省「令和5年版交通政策白書」(第Ⅰ部 交通の動向)

資料)国土交通省「令和5年版交通政策白書」(第Ⅰ部 交通の動向)

資料)「鉄道統計年報」等から国土交通省鉄道局作成

資料)「 鉄道統計年報」等から国土交通省鉄道局作成

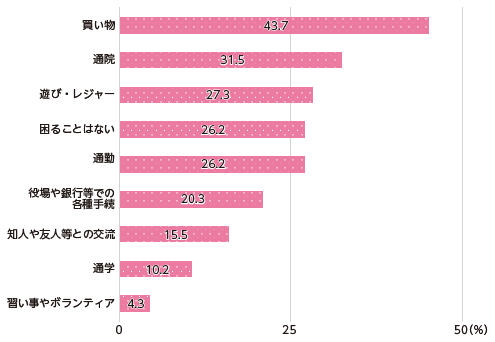

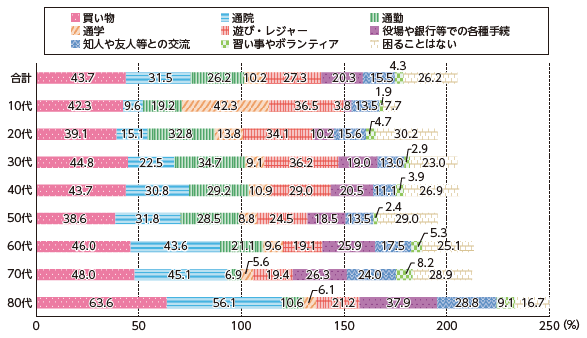

公共交通の減便・廃線等により移動手段が減少して困ることとして、「買い物」、「通院」を挙げている高齢者は多く、高齢者の暮らしにおける公共交通の重要度は高い。高齢化が進行する地域において、生活サービス施設へのアクセスとして、公共交通は欠くことができない移動手段であり、高齢者を含めた交通弱者に対する移動手段の確保が課題である。

<項目別集計>

<年代別クロス集計>

(注)回答者総数3,000人(クロス集計は10代~30代、40代~50代、60代~80代の3区分で均等割り付け)。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「令和5年版国土交通白書」

②地域維持・存続の困難化

(インフラの老朽化)

道路橋やトンネル、河川、上下水道、港湾等のインフラは、防災・減災機能や人々の安全・安心な社会経済活動の基盤であるが、その多くが高度経済成長期以降に集中的に整備されており、今後、建設から50年以上経過するインフラの割合は加速度的に増加していくことが見込まれる。

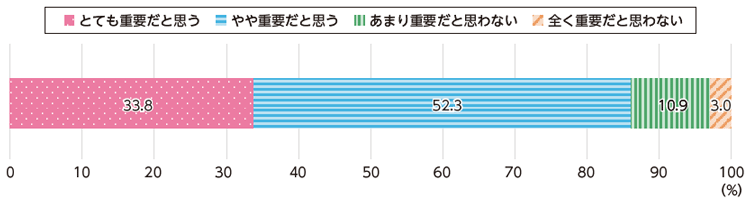

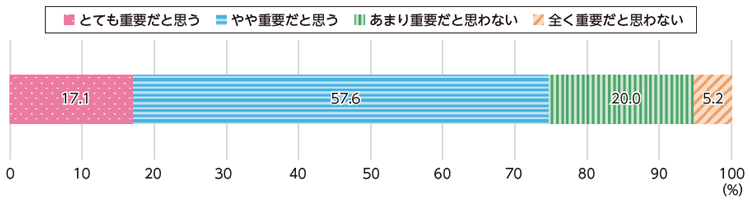

国土交通省「国民意識調査」では、人口減少や高齢化が進んでいる地方における取組みとして、「インフラの老朽化への対応」が重要であるかたずねたところ、8割を超える人が重要だと思う(とても重要だと思う、やや重要だと思う)と答えており、その重要性がうかがえる。

(注)回答者総数4,320人。グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

インフラに不具合が生じてから対策を行う「事後保全」から、不具合が生じる前に対策を行う「予防保全」へ転換するなどしているが、適切な維持管理が求められる中、多くのインフラを管理する地方公共団体においては、財政面・体制面から老朽化への対応が課題となっている。

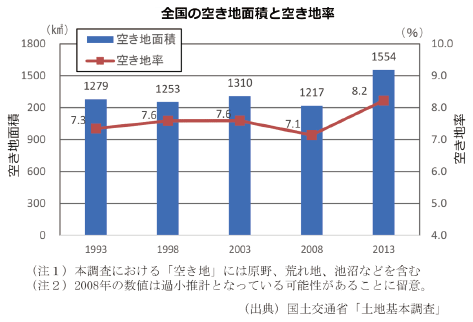

(空き地・空き家の増加)

生活サービスの低下や地域公共交通の衰退は、地域の住宅需要を低下させるとともに、利便性の高い地域への人口移動につながり、空き家・空き地の増加に拍車をかける。

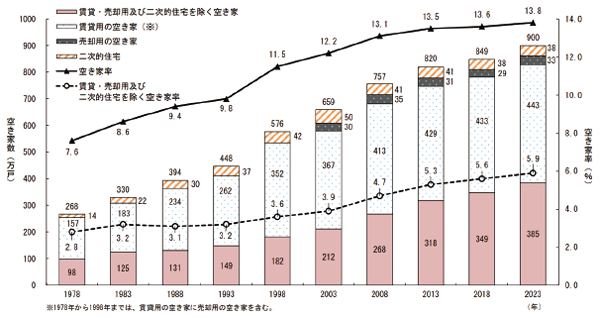

総務省「住宅・土地統計調査」によると、空き家の総数は、この30年間で、448万戸から900万戸へと約2倍に増加し、二次的利用、賃貸用又は売却用の住宅を除いた、長期にわたって不在の住宅等の「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」については、149万戸から385万戸へと約2.5倍に増加している。

管理不全な空き家、空き地、空き店舗の増加は、防災性の低下、風景・景観の悪化等、土地利用効率の低下や管理水準の低下の懸念があり、効果的な活用が求められる。

資料)総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(住宅数概数集計(速報集計)結果)

資料)国土交通省「空き家等の現状について」

(地域コミュニティの機能低下)

地域での高齢化の進行は、経済活動への影響のみならず、地域社会の維持に支障をきたすおそれがある。地域コミュニティの活動は、街の美化・保全や、防犯・防災上の安全の確保、共同施設・設備の維持・管理の分担、生活のゆとりや活力の向上等、様々な面で住民の生活を支えている。地域住民の高齢化が進むと、コミュニティ活動への参加や経済的分担が困難となるため、住民のネットワークも疎遠なものとなり、地域コミュニティの機能低下が懸念される。

国土交通省「国民意識調査」では、人口減少や高齢化が進んでいる地方における取組みとして、「地域コミュニティの維持」が重要であるかたずねたところ、7割を超える人が重要だと思う(とても重要だと思う、やや重要だと思う)と答えており、地域社会を維持していく上で、コミュニティの維持が重要であることがうかがえる。

(注)回答者総数4,320人。グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

(2)期待される取組み

①生活利便性の改善

(生活サービスを維持する地域づくり)

人口減少の進行により、生活サービス提供機能の低下・喪失のおそれがある地域においては、生活サービス施設が維持・存続できるよう、近隣地域を含む利用者の確保が必要不可欠である。

そのためには、場所や時間の制約を解消するデジタル技術の活用により、近隣地域からの買い物や通院等の移動の負担の軽減を図るとともに、その推進に当たっては、社会経済的な結びつきがある近隣地域同士が連携し、自治体や民間事業者、団体、住民等関係者が協働することで、地域全体で生活サービス提供機能を維持していくことが重要である。

(地域における移動手段の確保)

地域鉄道や路線バス等の公共交通は、地域の社会経済活動に不可欠な基盤であり、その維持・存続が求められる中、地域の関係者との連携・協働を通じて、利便性や生産性を高め、持続可能な交通ネットワークの構築を図ることが重要である。

例えば、バスやタクシー等が運行されていない過疎地域等において、市町村、NPO等が自家用車を使用して有償で運送する自家用有償旅客運送や、自宅や指定場所から目的地まで、途中乗り合う人を乗せながら、それぞれの行き先に送迎するデマンド型乗合タクシー等の活用により、高齢者を含めた交通弱者の移動手段の確保につながることが期待される。

②地域の持続性

(関係人口の創出・拡大)

人口減少による地域活力の低下が懸念される中、地域に住む人々のみならず、地域に必ずしも居住していない地域外の人々にも地域の担い手としての活躍を促し、地域活力を維持・発展させることが必要不可欠である。

そのためには、人口の一極集中が進む東京をはじめとした都市部から地方部への人の流れを促進させ、地域外から地域の祭りやイベントに毎年参加し運営にも携わる、副業・兼業で週末に地域の企業やNPOで働くなど、特定の地域に継続的に多様な形で関わる「関係人口」の創出・拡大が重要である。特に、高齢化・人口減少が深刻な地域においては、関係人口が地域住民の共助の取組みに参画していくことで、地域の社会課題解決や地域の活性化につながるほか、将来的な移住者の増加につながることが期待される。

(インフラ維持管理の効率化)

インフラ維持管理の効率化の観点から、新技術の活用や官民連携の促進のほか、地域のニーズに応じてインフラの廃止・除却や機能転換等を行う「集約・再編等」によるインフラストック適正化を進めるとともに、既存の行政区域にこだわらない広域的な視点で、複数・多分野のインフラを群としてとらえ、効率的・効果的にマネジメントする取組み等が重要である。これらの取組みにより、持続可能なインフラメンテナンスの実現に向けて、予防保全型への本格転換が図られることが期待される。

(賑わいの創出による地域活性化)

地方では、郊外の開発による中心市街地の空洞化も懸念されており、公共施設や商業施設等の集積によって生活利便性を向上させるまちづくりが重要である。例えば、中心市街地は、公共交通ネットワークや都市機能・インフラ等のストックが整備されていることから、空き家・空き地、既存施設を有効活用するとともに、公共施設や商業施設を備えた複合施設を再生拠点とすることで、賑わいの創出による地域活性化が期待される。また、中心市街地における都市機能増進や経済活力向上により、空間活用の連鎖につながることから、周辺地域の活性化も期待される。

(高齢者が安心して暮らせる地域づくり)

高齢化が進行する地域では、サービス付き高齢者向け住宅をはじめ、医療・福祉・介護等のサービス拠点施設の整備を進めるとともに、公共交通機関や公共施設等のバリアフリー化を図ることにより、高齢者を含むすべての人が安心する地域づくりにつながることが期待される。

また、社会の価値観が多様化する中、高齢者にも社会の変化に対応した新たな知識や技術を習得する機会が必要であり、高齢期の学びを支援することが重要である。さらに、高齢者によるボランティア活動やNPO活動等を通じた社会参加は、生きがい、健康維持、孤立防止等につながるとともに、世代間、世代内の人々の交流を深めて相互扶助の意識醸成が期待されることから、その推進を図ることが重要である。

- 注14 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」より。