Webニューズレター新時代Vol.70 〜一緒に考えましょう、国会等の移転〜

大使館訪問記

駐日パラオ共和国大使館特命全権大使へのインタビュー(平成22年9月14日)

-

首都移転でゆるやかな変化を見せるパラオ共和国

- マルキョクへの首都移転の意味について

- 首都移転実現までの道のりについて

- 国会議事堂の設計とそのコンセプトについて

- 首都移転後の変化について

- 首都移転に対する評価について

- パラオ政府観光局ホームページ

http://www.palau.or.jp/(新しいウィンドウで表示)

駐日パラオ共和国大使館

特命全権大使

ミノル・フランシスコ・ゼイヴィエル・ウエキ閣下

マルキョクへの首都移転の意味について

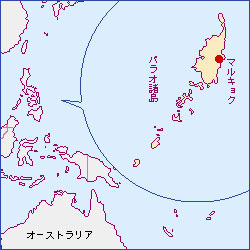

Q.貴国では2006年にコロール島コロール州からバベルダオブ島マルキョク州への首都移転が行われました。この移転の意味、理由などをお聞かせ下さい。

A.1981年に自治政府「パラオ共和国」が発足して憲法が発布されました。この憲法で『10年以内に首都移転』と定められたのが首都移転の直接の理由です。もともとパラオの国民は国土の中心部に近いところに首都を移したいと常々考えていました。というのも、コロールは長い間パラオの首都であったわけですが、首都をコントロールしていたのはスペインであったりドイツであったり日本であったり、信託統治時代のアメリカ合衆国だったのです。

それに、コロールが長い間首都であったために人口が過密状態になり、経済活動や学校など中心機能も集中し過ぎました。また、当時のパラオは交通機関というとボートがほとんどだったので、新たに橋や道路といったインフラ整備を進めるよう計画されました。そのことも国の中心部への首都移転を実現させる契機となりました。

この首都移転によって、コロールの人口過密を解消させたいと考えました。それからコロールに集中していた経済機能も分散させて、他の地方も恩恵を受けられるようにしたいという思いがありました。

Q.どうしてマルキョクが新首都に選ばれたのですか。

A.最終的にマルキョクになったのは、土地が政府に無償で提供されたことにあります。現在国会議事堂が建っている首都エリアは、共和国政府が所管する土地になっており、アメリカ合衆国のワシントンD.C.と同じような感じになっています。

パラオのほぼ中心に位置しているマルキョクは高台の町で、東には海が広がり、西にはジャングルが広がっているのを眼下に見ることができます。

首都移転実現までの道のりについて

Q.1981年の憲法で『10年以内に首都移転』と定められていたのに、実際に移転されたのは2006年で25年も費やしています。その間、いろいろな問題があったのでしょうか。

A.10年以内というのは、候補地を定めるという意味です。移転を終える時期を定めたものではありませんでした。

昔はマルキョクとコロールはライバルに当たる関係にあったのですが、日本が統治に入ったときにその関係を解消して平和の時代に入りました。ですから、首都移転に当たってある程度政治的な話し合いは行われましたが、平和的なものでした。ちなみに、私たちはみんな同じ言語を使っていて習慣も同じ、パラオ人です。

Q.マルキョクに決定してから実際の移転までは、どのような道のりでしたか。

A.首都移転は代々の大統領が進めてきた大きなプロジェクトで、1985年に就任した第3代大統領ラザルス・サリー氏の時からずっと進められてきましたが、1993年にクニオ・ナカムラ大統領が就任した頃は、マルキョクは土地を提供し、アメリカ合衆国からも首都移転のために200万ドルの資金提供がされるなど、さまざまな準備が整った時期でした。そういう時に就任したので、ナカムラ大統領としては急いで進めなければという状態でした。

そこでナカムラ大統領は、大統領命令を発して首都移転諮問委員会を立上げました。更に96年には国会議事堂建設法を通過させ、正式に国会議事堂建設のための委員会を発足させ、97年に国会議事堂のデザインが決まりました。このようにナカムラ大統領は、首都移転計画を精力的に推し進める時期に大統領に就任していたのです。

国会議事堂の建設は98年に始まり、多分3年くらいで完成したと思います。ただ、その後すぐに使用されたわけではなく、実際にはナカムラ大統領の次のトミー・レメンゲサウ大統領の就任後、2006年になってから移転が実現しました。というのも当時はガソリンが高いということもあり、通勤が負担になると考えた人が多く、さらに電気がまだ通っていないなど、すぐに使える状況にはなかったのです。

ちなみに、コロール島とバベルダオブ島を結ぶ橋は、70年代に最初に架けられましたが96年に徹底的な構造上の問題に直面し、その後2002年に日本のODA資金により新しい橋が完成しました。

国会議事堂の設計とそのコンセプトについて

((C)パラオ大使館)

Q.完成した国会議事堂は、アメリカ合衆国の国会議事堂に似ています。設計者はアメリカ人でしょうか?

A.設計はハワイにある建築事務所に依頼しました。アメリカの事務所ではありますが、ミクロネシア地域で活発に活動している建築事務所で、首都移転を担当する委員会がこの事務所を選びました。

建築事務所からは違うスタイルの4種類のデザイン案が提示されました。太平洋諸国ではいかにも民族的なデザインを採用している国が多く、委員会でもはじめはパラオの文化的な背景を色濃く反映したデザインを選ぶべきではと考えていたようです。しかし最終的にはローマ時代の建築様式で、ヨーロッパやアメリカで多く見られるデザインが選ばれました。ご覧の通りシンプルかつエレガントで、私たちは大変気に入っています。

Q.このデザインのコンセプトを教えてください。

A. ローマ時代の様式ということで、文明であるとかデモクラシー、民主主義、人々の自由をシンボリックに表しています。パラオは誕生して間もない国ですので、新しく世界のコミュニティに仲間入りをする意味でも、建物を通して自由であること、独立したのだということをエレガントな形で世界のすべての国々に向けて発信したかったわけです。

首都移転後の変化について

Q.マルキョクは首都移転の前後でどう変わったでしょうか。たとえば移転前には人口が400人だったという文献を見ましたが、移転後は人口増加などが見られましたか。

A.マルキョクは、コロール島との間に橋が架かりましたので旧首都コロールから車で20〜30分程度の通勤が可能な場所にあります。ですから、政府機関で働いている人は、実際には旧首都コロールに家を構えていてマルキョクに通勤するというケースが多いです。また、大統領、副大統領、国会議員もコロールから通っている人が多いです。したがって、期待していたほどの人口の移動は起きていません。

しかし、具体的な数字は把握していませんが、400人と比べればずいぶんマルキョクの人口が増加したことは間違いありません。行政、立法、司法機関全てが移転したので、それに伴って住居をマルキョクに移した人もいくらかはいますし、日中はマルキョクに勤務している人がたくさんいますので、レストラン産業など新しいサービス産業も生まれています。現在パラオで人口が一番多いのはコロールで、二番目は空港があるアイライ、そして三番目がマルキョクです。マルキョク州への道路網は整備され、現代的な下水システムが建設され、国会議事堂と併せて使用されています。商業活動を誘因するため、マルキョク地域を含む議事堂周辺2マイル内は非課税地域に指定されています。

Q.首都機能に関連する機関も全て移転したのでしょうか。

A.行政・立法・司法の機能に加えて、州長の議会もすでにマルキョクに移転しました。パラオはもともと州に分かれていて、それぞれの州に州政府があり州長がいて、独立した組織でした。その州長の議会が今でもあり、大統領の諮問機関のような役割を果たしていますので、当然すぐ近くに存在しなければなりません。

ただ、外国の大使館などがマルキョクに移転してくる状況にはなっていません。アメリカ合衆国はアイライに新しい大使館を建てたばかりですし、日本大使館も今コロールにあっておそらく移転の予定はないでしょう。パラオとしてはできればマルキョクに来ていただきたいですし、もし移っていただけるのなら土地の用意などもするのですが。

やはりコロールはレストランやホテルといった都市としての機能において中心的な役割を果たす施設の多い土地ですし、パシフィックリゾートの近くで場所もいいし、便利なのでしょう。また、コロールからマルキョクまで車で20〜30分程度のごく近距離ですし、アイライを中心にコミュニケーションインフラも整っているので、特にマルキョクに移る必要性を感じていないのかもしれませんね。

もっともパラオにはそれほど多くの大使館があるわけではありません。日本、アメリカ合衆国のほか、中華民国(台湾)大使館、フィリピン共和国大使館があります。

首都移転に対する評価について

Q:首都移転に対する反応や評価について教えてください。

A.移転の法律が成立したときに、コロールの住民もとても喜びました。国民の大半はコロールに住んでいたのですが、もともとは他の村の出身という人も多く、将来的には他のエリアも経済的に発展をして、自分の出身地も恩恵を受け、いずれ故郷に帰って家を建てるといった絵図を描いたからでしょう。マルキョクにしても、地元が首都になるということで喜んでいます。

今のところ、非常に劇的な変化があったという実感は、それほどないかもしれません。依然コロールでは経済機能が集中している傾向が残っています。ただ、マルキョクのあるバベルダオブ島に経済機能も移し、パラオの北部で経済活動を盛んにすることで住民たちも首都移転の恩恵を受けられるように、大統領が村のチーフを組織して都市開発を行い、投資を受け入れる体制や素地を作っているところです。こうした計画が実現しつつあります。

((c)外務省)