国土交通省Q&A

防災(ぼうさい)

Q 地震が発生して建物に被害が出たときは、どのような応急対策とられますか?

Q 災害に備えて、港湾ではどのような対策を考えていますか。

Q 災害に備えて、空港はどのような対策を考えていますか。

Q 国土交通省はどのような水害対策を行っていますか?

|

災害に備えて、港湾ではどのような対策を考えていますか。

|

|

島国日本では、食料や石油、自動車などの輸出入貨物のうち99.7%を船で運んでいて、その玄関口である港湾(船が停泊し、旅客の乗降や、貨物の積み下ろしをする所。みなと。)は、皆さんの暮らしを支える重要な役割を果たしています。 港湾では、地震に備えて、地震に強い岸壁の整備などを進めています。また、津波・高波などから人や家・工場などを守るため、堤防の整備、水門の開閉の自動化などを行っています。さらに、ハザードマップ(地震・台風・火山噴火などの災害を予測した地図)の普及や避難訓練の実施など被害をできるだけ減らす方策にも取り組んでいます。 令和6年に発生した能登半島地震では、被災地に水や食料、燃料などの支援物資や復旧・復興のための資材などを船で運ぶなど港湾が活躍しました。  参考ページ: 港湾における災害対策の紹介 http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk7_000003.html

|

|

災害に備えて、空港はどのような対策を考えていますか。

|

|

地震に対し、滑走路や管制塔をはじめとする空港の施設は壊れないように、そしてみなさんの命が守られるように作られています。さらに、海沿いの空港では地震の後の津波にも備えて、みなさんが安全な場所に避難できるように空港で働いている人達は訓練を定期的に行っています。 大規模な災害では、新幹線や高速道路は分断される可能性がありますが、飛行機は空を飛ぶので空港がしっかりと機能することで、他の交通機関より早く再開する事ができます。また災害発生直後のけが人・病人の搬送や救援物資輸送の基地としてヘリコプター・自衛隊輸送機の離発着ができるような準備をしていまして、さらに少しでも早くみなさんが飛行機を利用できるように空港の復旧計画も事前に準備しています。

|

|

国土交通省はどのような水害対策を行っていますか?

|

|

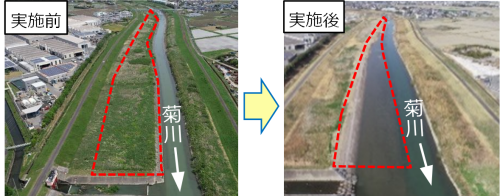

近年、集中豪雨や台風が頻発し、全国各地で浸水被害や土砂災害が発生しています。 更に、都市化が進み、ひとたび洪水が発生するとその被害は甚大なものとなっています。 河川の氾濫により浸水被害の発生を防止するため、河川の改修(堤防の整備等)や洪 水を調整するための施設整備(ダムや遊水池等の整備)などを進めています。   河川が氾濫する恐れがあるときは、または氾濫したときの対策としては、住民の方々が速やかに避難できるよう大雨時に危険な場所、避難場所や避難に必要な事項等を記載した「洪水ハザードマップ」を市町村が主体となり作成しています。  また、水防活動を行うために必要な土砂などの緊急用 資材を事前に備蓄しておいたり、資材の搬出入や ヘリコプターの離着陸などが出来るような場所を 「河川防災ステーション」として整備しています。 さらに、災害発生時の情報収集、復旧支援にあたる災害対策用車両として排水ポンプ車や照明車などの整備を進めています。 災害はどこでも起こりうる身の回りにあるものとして、自分が住む場所の危険性や避難 場所を把握し、一人一人ができることを考え、防災・減災に一緒に取り組みましょう。 |