地下街等における連携した避難確保・浸水防止計画の作成

地下街等における連携した避難確保・浸水防止計画作成に向けて

- 連携した計画作成の必要性

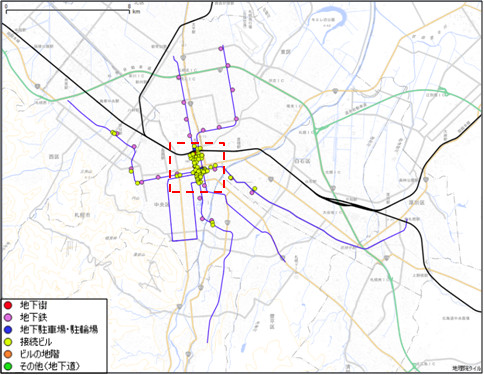

地下街等における浸水は、連続する施設との間で連携がとれていない場合、これらの施設から地下街等に浸水し、予期せぬ拡大が生じる可能性があります。このため、事前に地下街等と連続する施設も含めた関係者間で、地下街等の利用者の避難や浸水防止に係る計画を作成することが重要です。

- このサイトの使い方

このサイトは、地下街等及び地下街等に連続する施設の所有者または管理者、地下街等への指導を行う市町村の危機管理部局担当者向けに、「地下街等における避難確保・浸水防止計画作成の手引き」の構成に対応して、地下街等及び地下街等に連続する施設の連携した避難確保・浸水防止計画作成を行う上でのヒントとなる、疑問点とその回答及び関連する事例をまとめたものです。

下表の中で、関心のある事項のリンクをクリックしてください。

「地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き(洪水・内水・高潮編)」の構成と本技術資料との関係

- 既存の消防計画がありますが、新たに洪水等の避難確保・浸水防止計画を作成する必要がありますか。

- ビルの地階(接続ビル、単独ビル)で地域防災計画の地下街等に指定されましたが、避難確保・浸水防止計画の例示がありませんか。

- 一から新規に計画を作成しなくてもよい

- 既存の消防計画等に加えることも可

- 札幌地下街(株式会社札幌都市開発公社)

- 札幌市

- 水防法改正が頻繁で、法改正の度に計画作成条件が変わってしまいます。過去に整備した浸水防止用設備(止水板等)は役に立たなくなるのでしょうか。また、洪水、内水、高潮のすべての外力を考慮して計画を作成するのでしょうか。

- 浸水防止に係る計画を定めることで、効果的に浸水被害を軽減

- 浸水防止用設備整備は必要に応じて実施する

- 大阪市東梅田地区(大阪地下街株式会社)

- 連携や共同するメリットは何ですか。

- 施設単独の計画でも可

- 複数の施設が連携・共同することでメリットあり

- 大阪市東梅田地区(大阪地下街株式会社)

- 札幌地下街(株式会社札幌都市開発公社)

- 横浜駅東口地下街共同防火防災管理協議会

- 既に、消防や防犯の取組で協議会を結成していますが、新たに、避難確保・浸水防止計画作成の協議会をつくる必要がありますか。

- 既存の協議会がない場合は、新たに協議会を立ち上げることになるのでしょうか。

- 施設単独の計画でも可

- 連携・共同した取組には、既存の協議会も活用

- 札幌市、横浜市

- 川崎アゼリアと接続ビルの洪水時等の連携に関する検討会(川崎市)

- 神戸駅周辺地域津波避難等対策協議会(神戸市)

- 洪水、内水、高潮等の各々の災害ごとに、注意体制、警戒体制、非常体制を定める必要があるのでしょうか。

- 具体的にどのように防災体制のタイミングを決めればよいでしょうか。

- 注意、警戒、非常体制を、協議会等で統一して設定する

- 大阪市東梅田地区(大阪地下街株式会社)

- 洪水や高潮の浸水深が大きく、また、到達時間も早いことが予想される場合には、浸水防止用設備の設置は必要ですか。

- 浸水防止用設備整備は必須でない

- 浸水防止、避難時間の確保のために有効な浸水防止用設備を検討

- 手引きでは「避難場所は浸水が想定されない場所に設定しなければならない」となっていますが、浸水想定区域外まで避難するのでしょうか。

- 連携・共同して避難を検討

- 大阪市東梅田地区(大阪地下街株式会社)

- 大阪市津波避難ビル・水害時避難ビルの確保

- 使用資器材等はすべて備える必要がありますか。

- 避難確保・浸水防止計画は、作成後、市町村長に報告し、公表することとされていますが、使用資器材等のリストや保管場所についても公表するのでしょうか。

- 資器材整備は必要に応じて整備

- 資器材等で公表できないものがある場合はその部分を伏せて公表可

- 消防計画に基づく訓練を実施しているのですが、新たに水防法に基づく避難確保・浸水防止計画のための訓練を実施する必要がありますか。

- 消防訓練と合わせた訓練

- 連携・共同した訓練も有効

- 京都市中京区

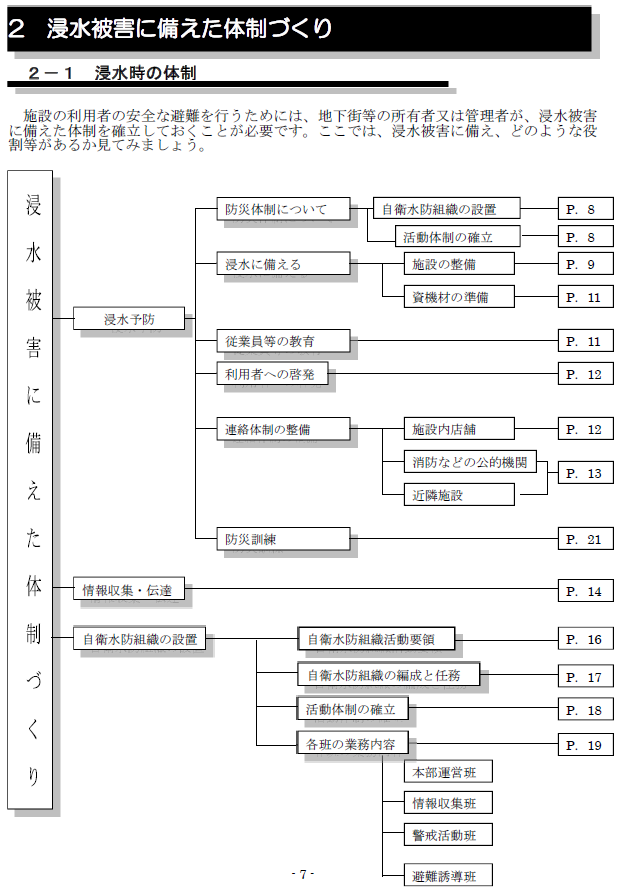

1. 計画の構成 (1)

1. 計画の構成(2)

- ビルの地階(接続ビル、単独ビル)で地域防災計画の地下街等に指定されましたが、避難確保・浸水防止計画の例示がありませんか。

- 国土交通省が作成している手引きの他、市町村が手引き等を作成している場合があります。また、地下街等の中には、インターネット等で避難確保・浸水防止計画を公表しているところもあります。

事例:札幌市「札幌市避難確保・浸水防止計画作成の手引き」

- 札幌市「札幌市避難確保・浸水防止計画作成の手引き」

- http://www.city.sapporo.jp/kikikanri/higoro/fuusui/hinankakuhosinsuibousi.html

事例:横浜市「地下街等の避難確保・浸水防止計画作成マニュアル」

- 横浜市「水防法に基づく避難確保等の取組」

- http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/yokohama-shinsui/chika-manual/

- 横浜市「地下街等の避難確保・浸水防止計画作成マニュアル」 (PDFファイル / 1,181KB)

- http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/yokohama-shinsui/chika-manual/chikagaimanyuaru2807.pdf

2. 計画の目的

- 対応

- 浸水防止に係る計画を定めることで、効果的に浸水被害を軽減

- 浸水防止用設備整備は必要に応じて実施する

- 水防法改正が頻繁で、法改正の度に計画作成条件が変わってしまいます。過去に整備した浸水防止用設備(止水板等)は役に立たなくなるのでしょうか。また、洪水、内水、高潮のすべての外力を考慮して計画を作成するのでしょうか。

浸水防止計画は、深刻な被害を抑えるために避難確保だけでなく、浸水そのものを防止する取組が重要という考え方により定めるものです。これまでに整備されている浸水防止用設備がある場合、計画策定においてその設備の活用を検討することができます。また、外力については、当該地下街等に被害が及ぶことが考えられる場合について検討します(具体的には、当該地下街等が外力ごとに設定される浸水想定区域内に位置しているか等)。

なお、浸水防止用設備を現地に適用する際の手順等をまとめた「地下街等における浸水防止用設備整備のガイドライン」(下記)を国土交通省HPより公表しています。

- 地下街等における浸水防止用設備整備のガイドライン (PDFファイル / 6.3MB)

- https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/chikagai_seibi_guideline201608.pdf

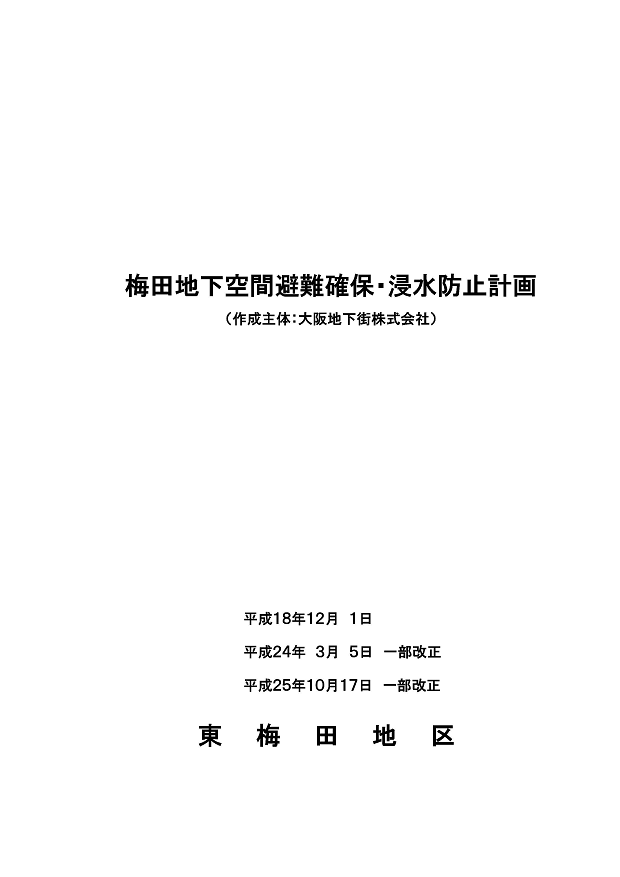

事例:大阪市東梅田地区(大阪地下街株式会社)

地下街であるホワイティうめだを中心に大阪駅南口に大規模に地下空間が形成されている東梅田地区は、地下街管理者である大阪地下街株式会社が「梅田地下空間避難確保・浸水防止計画(平成25年10月版)」を作成しています。同計画では、洪水、内水、津波を一体的に取り扱っています。

- 梅田地下空間避難確保・浸水防止計画(平成25年10月版) (PDFファイル / 12,365KB)

- http://whity.osaka-chikagai.jp/common/images/whity_escape_plan2013.pdf

3. 計画の対象区域

- 対応

- 施設単独の計画でも可

- 複数の施設が連携・共同することでメリットあり

- 連携や共同するメリットは何ですか。

- 連続する地下街では、多数の出入り口が存在するため、避難誘導や浸水防止活動において、各施設が連携することが重要です。また、複数の施設が連携することでより効率的に計画を策定し、効果的に避難の確保を図ることができます。

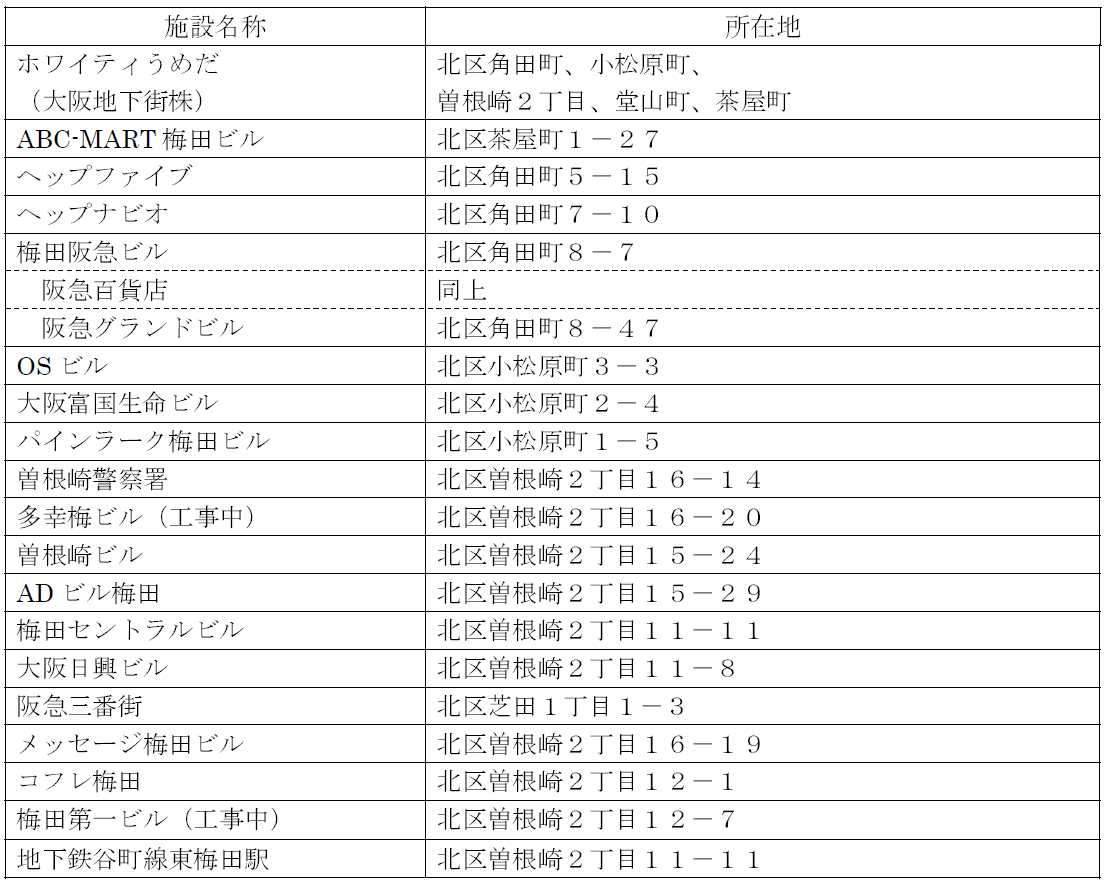

事例:大阪市東梅田地区(大阪地下街株式会社)

「梅田地下空間避難確保・浸水防止計画(平成25年10月版)」では地下街であるホワイティうめだとその接続ビル等を含む21施設で共同した計画を作成しています。

- 梅田地下空間避難確保・浸水防止計画(平成25年10月版) から抜粋 (PDFファイル / 12,365KB)

- http://whity.osaka-chikagai.jp/common/images/whity_escape_plan2013.pdf

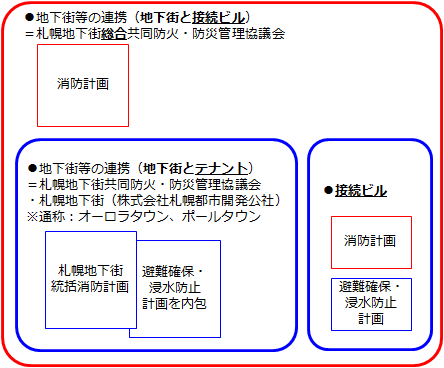

事例:札幌地下街(株式会社札幌都市開発公社)

札幌地下街(株式会社札幌都市開発公社)の定めた 「さっぽろ地下街災害対策マニュアル」は、地下街単体で作成した計画ですが、緊急時避難対象施設(避難場所)として接続ビルを指定しています。

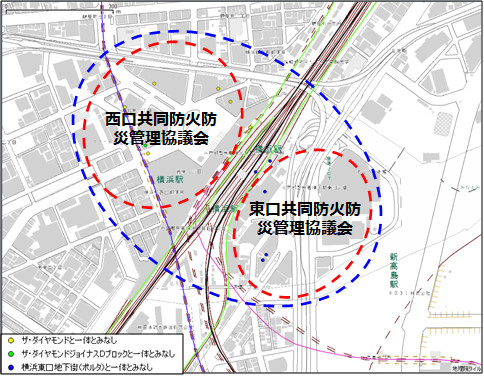

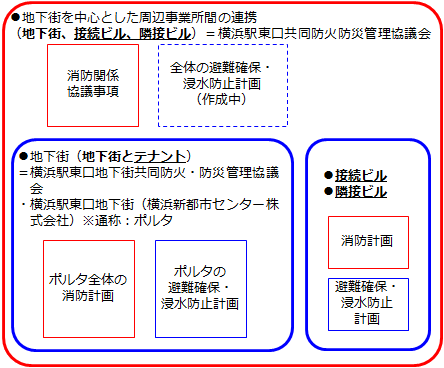

事例:横浜駅東口地下街共同防火防災管理協議会

横浜駅東口地下街共同防火・防災管理協議会はテナントも対象範囲にした避難確保・浸水防止計画を策定、また、この協議会よりもさらに大きな枠組みとして接続ビルも参画した横浜駅東口共同防火防災管理協議会により、全体の避難確保・浸水防止計画を策定しています(平成29年6月)。

4. 計画の適用範囲(策定主体、対象者)

- 対応

- 施設単独の計画でも可

- 連携・共同した取組には、既存の協議会も活用

- 既に、消防や防犯の取組で協議会を結成していますが、新たに、避難確保・浸水防止計画作成の協議会をつくる必要がありますか。

- 既存の協議会を活用することで、避難確保・浸水防止計画の作成が容易になる場合、既存の協議会の取組に水防に係る取組を追加することが考えられます。

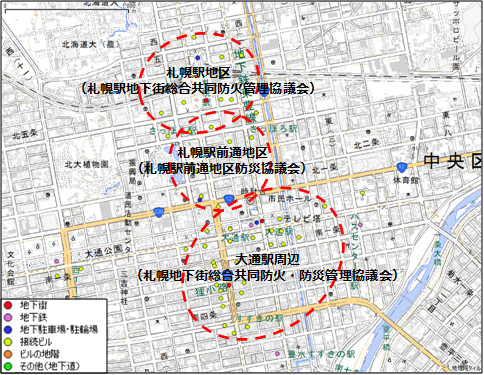

事例:札幌市(大通り地区)

事例:横浜市(横浜市東口地区)

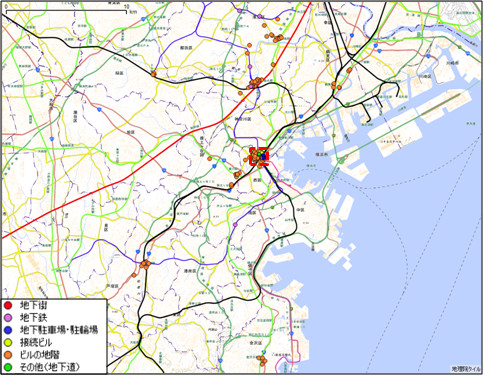

(参考)連携の範囲(札幌市)

(参考)連携の範囲(横浜市)

4. 計画の適用範囲(策定主体、対象者) (2)

- 対応

- 施設単独の計画でも可

- 連携・共同した取組には、既存の協議会も活用

- 既存の協議会がない場合は、新たに協議会を立ち上げることになるのでしょうか。

- 連携・共同した計画を作成する場合は、協議の場(合意形成の場)を設けることが有効です。行政(市町村)が働きかけて設置された協議会もあります。

事例:川崎アゼリアと接続ビルの洪水時等の連携に関する検討会(川崎市)、神戸駅周辺地域津波避難等対策協議会(神戸市)

| 川崎アゼリアと接続ビルの洪水時等の連携に関する検討会 | 神戸駅周辺地域津波避難等対策協議会 | ||

| 連携した取り組みの目的 | 川崎アゼリアと地下で接続するビルは、洪水時等に一体的な浸水防止や避難行動が必要なことから、具体的な連携要領について検討し、合意した事項については各施設の防災計画等に反映することにより、各施設利用者の安全確保の向上を図ること | 南海トラフ巨大地震による津波浸水想定(H26.2兵庫県)の公表を踏まえ、神戸駅周辺における津波避難行動・誘導の基本的考え方を、事業所間相互で共通認識を持つことを目的として、平成26年9月18日に「神戸駅周辺地域津波避難等対策協議会」を設置 | |

| 連携した取り組みの内容 | 連携した計画 | 川崎アゼリアと接続ビルにおける浸水防止及び避難対策(平成28年4月25日)を作成 | 神戸駅周辺地域防災計画を作成(津波避難誘導に限らず、あらゆる災害発生に対しても、神戸駅周辺を訪れた来街者の方の安全を守ることをおもてなしの1つとしてとらえ、事業所間相互に協力体制を構築することを目指して、本計画を策定) |

| 連携した浸水防止用設備の設置・運用 | 内水氾濫(雨水災害)対策として、浸水防止対策(土のうの設置場所、設置高さ等)を定めている。外水氾濫(洪水災害)については避難対策とする | ※津波に対しては避難を原則として、浸水防止用設備の設置を行わない | |

| 連携した訓練 | 平成28年5月26日に情報伝達訓練を実施した。毎年1度情報伝達訓練を実施予定 | 平成28年1月14日・11月13日に津波避難誘導合同訓練を実施 | |

| 連携した取り組みの効果 | 関係者による連絡体制の確立、段階に応じた土のう等の浸水防止対策の考え方、情報伝達に関する訓練の実施について決定 | 防災計画、避難訓練マニュアルも完成し、理解も進んだため定例会は解散(平成29年1月)したが、避難訓練を年1回実施する予定、また、本協議会でIP無線機を購入し、本部との通信訓練を毎月実施している | |

| 連携した取り組みの負担(費用・人的) | 計画は3回の会議を経て事務局が主導して作成、訓練は事務局を含め検討会参加者が実施 | 計画は事務局が主導して作成、訓練は協議会会員が実施 | |

| 連携した取り組みの主体(主導者) | 事務局は川崎市総務企画局危機管理室 | 神戸市危機管理室が主導して神戸ハーバーランド株式会社(第三セクター)によりまとまっている | |

| 連携した取り組みの工夫(公的支援等) | 水防、その他に関し川崎市から情報提供 | 消防、水防、その他に関し神戸市から情報提供 | |

5. 防災体制

- 対応

- 注意、警戒、非常体制を、協議会等で統一して設定する

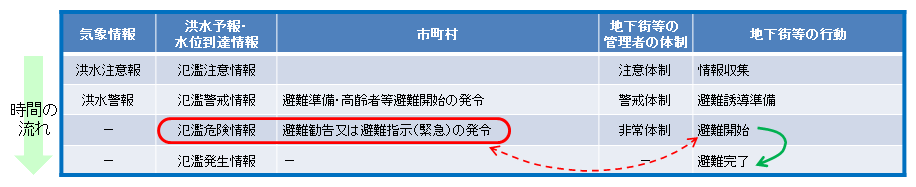

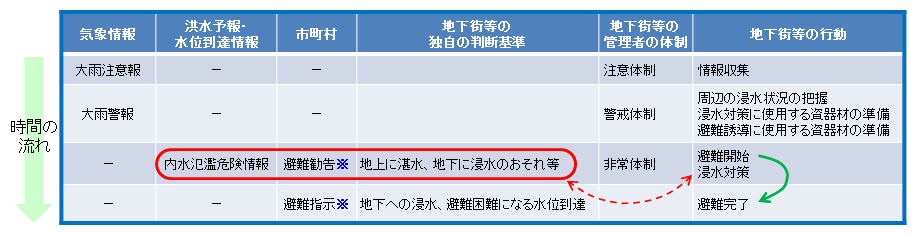

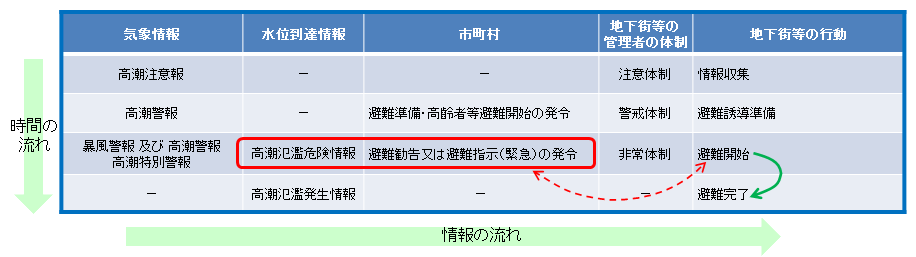

- 洪水、内水、高潮等の各々の災害ごとに、注意体制、警戒体制、非常体制を定める必要があるのでしょうか。

- 水防法に基づき、どの災害に対応した防災体制を計画に位置づける必要があるかについては市町村にご相談ください。

- 具体的にどのように防災体制のタイミングを決めればよいでしょうか。

- 協議会が設置されている場合、協議会にて検討することが有効です。作成にあたって疑問点が生じた場合、関係機関にご相談ください。(洪水:河川管理者、内水:市町村下水道部局、高潮:海岸管理者(都道府県))

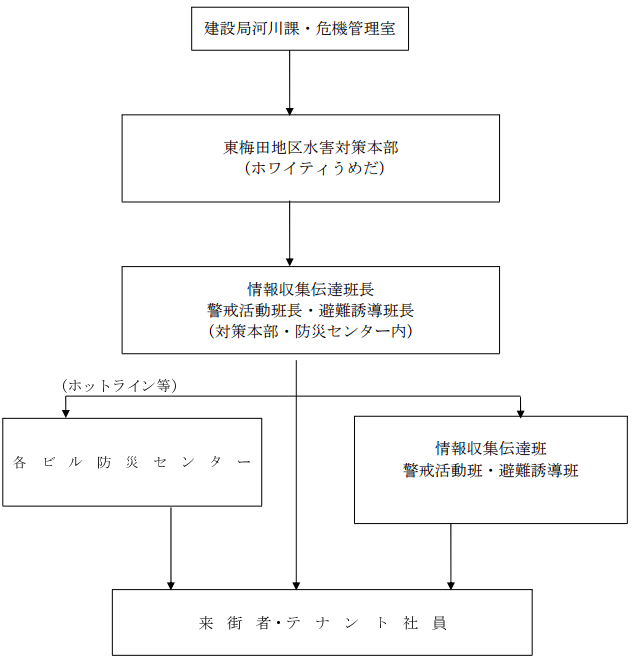

事例:大阪市東梅田地区(大阪地下街株式会社)

体制

- 梅田地下空間避難確保・浸水防止計画(平成25年10月版) から抜粋 (PDFファイル / 12,365KB)

- http://whity.osaka-chikagai.jp/common/images/whity_escape_plan2013.pdf

(参考)体制の考え方 (1)

「地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き(洪水・内水・高潮編)」による設定例

洪水の場合

洪水到達までに避難が完了していることが最低条件

内水の場合

地下への浸水で避難困難になるまでに避難完了していることが最低条件

- 避難勧告等に関するガイドライン(平成29年1月)内閣府(防災担当)では、小河川、下水道等の避難勧告について次のように記述しています。

- 水位周知下水道における内水氾濫については、内水氾濫危険水位に到達した場合に避難勧告を発令することを基本とし、雨量情報等をあわせて活用する。

- 居室や多数の人が利用する施設や空間の居住者・利用者に命の危険を及ぼさないと考えられる小河川・下水道等については、基本的に避難勧告等の発令対象としない。

高潮の場合

高潮到達までに避難が完了していることが最低条件

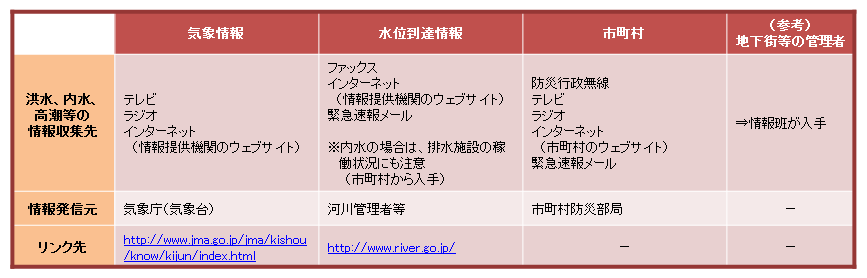

情報の入手先

6. 情報収集及び伝達

- 対応

- 協議会等で共同して情報収集

- 気象情報等の専門的な情報の収集が大変です。

- 水防法に位置づけられた周知事項(洪水予報等)については市町村から周知されます。その他の気象情報等については情報を自ら収集する必要がありますが、協議会の中で規模の大きな事業者が情報を収集し、これを協議会のメンバーに伝達することが考えられます。

事例:大阪市東梅田地区(大阪地下街株式会社)

大阪市東梅田地区では、東梅田地区水害対策本部(ホワイティうめだ)が情報を入手し、これをホットライン等(隣接ビルインターホン、電話)により、接続ビル等の各ビル防災センターに伝達することとしています。

- 梅田地下空間避難確保・浸水防止計画(平成25年10月版) から抜粋 (PDFファイル / 12,365KB)

- http://whity.osaka-chikagai.jp/common/images/whity_escape_plan2013.pdf

7. 浸水防止に関する活動

- 対応

- 浸水防止用設備整備は必須でない

- 浸水防止、避難時間の確保のために有効な浸水防止用設備を検討

- 洪水や高潮の浸水深が大きく、また、到達時間も早いことが予想される場合には、浸水防止用設備の設置は必要ですか。

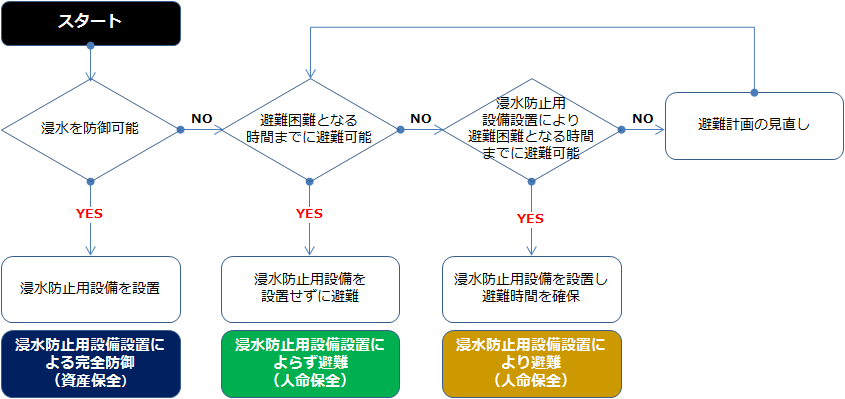

避難確保・浸水防止計画は、地下街等における深刻な被害を抑えるために避難確保だけでなく浸水そのものを防止する取組みが重要として作成する計画です。そのために浸水の防止または避難時間の確保に有効な浸水防止用設備を検討します。

避難確保・浸水防止計画は人命の安全を優先した避難を基本にしますが、浸水を防止して経済被害を軽減する目的で浸水防止用設備(止水板等)を整備し設置計画を立案する等、より高い安全をめざすことも考えられます。

(参考)浸水防止用設備整備の考え方

- 避難確保・浸水防止計画では、浸水の防止または避難時間の確保に有効な浸水防止用設備を検討します。

- 現状の浸水防止用設備の整備状況を踏まえ、計画作成を行うことが有効です。

8. 避難誘導

- 対応

- 連携・共同して避難を検討

- 手引きでは「避難場所は浸水が想定されない場所に設定しなければならない」となっていますが、浸水想定区域外まで避難するのでしょうか。

- 避難場所は原則として市町村が指定する指定緊急避難場所が考えられますので、市町村にご相談ください。水害時避難ビルや津波避難ビルが指定されている場合は、それらの活用も検討します。避難に要する時間、移動距離、収容空間の観点から課題がある場合は、接続ビル等とも相談しつつ、接続ビル等の上階を避難場所とするなど、避難確保・浸水防止計画作成の際に、より広範に関係者の参画を求めて検討を進めることが考えられます。

事例:大阪市東梅田地区(大阪地下街株式会社)の設定例

- 避難場所及び避難経路

- 地下街における避難場所は、地下街に隣接するビルの3階以上の階とする。また、近隣にある公立小学校、中学校の中から事前に指定する収容避難場所を災害状況に応じて活用する。

- 避難場所への避難経路は、直近の避難階段を経由することを原則とするが、当該避難経路では有効に避難できない場合は、別の避難経路を選定する。

- 避難行動の対策

- 現状

- 避難場所は、接続ビルの3階以上を原則とする。

- 地下街へ入った水がどのように移動するかを推定すると、センターモール付近の床面の高さを基準にすれば、泉の広場は約100cm低く、プチシャンは約200cm低いとされている。したがって、避難誘導にあたっては、泉の広場、プチシャン方向へは誘導しない。

- 課題

- 外水氾濫については、災害対策基本法第60条に基づき大阪市長から東梅田地域に避難準備・避難勧告・避難指示が出された時点で避難措置を実施することとなるため、この勧告・指示等がどの時点で発令されるかが非常に重要となる。内水氾濫に対しては、地下街への浸水が始まるなど、その時点で避難措置を実施する必要がある。

- 避難誘導

- 避難の原則:外水氾濫対策計画に準ずる。

- 避難の時期:気象庁から大津波警報が発表され、大阪市等から避難勧告・指示が行われた場合、又は災害対策本部長が必要と認めた場合は、来街者等に避難勧告・指示を行う。

- 発令時の行動:外水氾濫対策計画に準ずる。

- 避難場所及び避難経路

- 地下街における避難場所は、地下街に隣接するビルの3階以上の階とする。また、近隣にある公立小学校、中学校の中から事前に指定する収容避難場所を災害状況に応じて活用する。

- 避難場所への避難経路は、直近の避難階段を経由することを原則とするが、当該避難経路では有効に避難できない場合は、別の避難経路を選定する。

- 梅田地下空間避難確保・浸水防止計画(平成25年10月版) から抜粋 (PDFファイル / 12,365KB)

- http://whity.osaka-chikagai.jp/common/images/whity_escape_plan2013.pdf

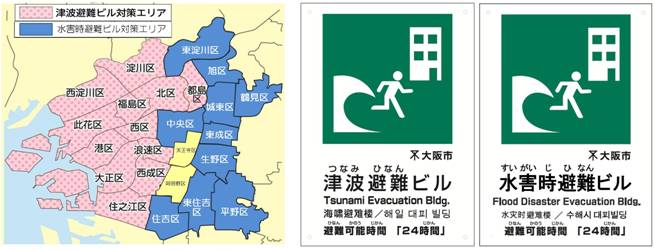

(参考)大阪市 津波避難ビル・水害時避難ビルの確保

- 大阪市の地形は比較的平坦であるため、津波や河川氾濫から身を守るためには少しでも早く「高い」場所(建物の3階相当以上)に避難する必要があります。

- 大阪市では、東日本大震災を教訓として、市民の皆さんの安全を守るために、今すぐできる津波対策のひとつとして上町台地より西側の10区において、津波避難ビルの確保に取り組んできました。

- 平成25年8月には大阪府より南海トラフ巨大地震の津波浸水想定結果が公表され、大阪市域では17区において津波による浸水のおそれがあることが明らかになり、新たに7区においても、津波避難ビル・水害時避難ビルの確保に取り組んでいます。

- また、津波浸水想定はないものの、河川氾濫(洪水)の浸水想定がある東部の5区においても、水害時避難ビルの確保を進めています。

- 「津波避難ビル」確保の対象区

- 福島区、此花区、西区、港区、大正区、浪速区、西淀川区、淀川区、住之江区、西成区、北区、都島区

- 「水害時避難ビル」確保の対象区

- 中央区、旭区、城東区、鶴見区、住吉区、東淀川区、東成区、生野区、東住吉区、平野区

- 大阪市「津波避難ビル・水害時避難ビルの確保を進めています」

- http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000138173.html

9. 避難の確保及び浸水の防止を図るための施設の整備

- 対応

- 資器材整備は必要に応じて整備

- 資器材等で公表できないものがある場合はその部分を伏せて公表可

- 使用資器材等はすべて備える必要がありますか。

- 手引きでは、一般的に想定される資器材を記載しています。各地下街等において、洪水予報等の情報収集、避難誘導、浸水防止の各場面で有効とされる資器材を備える必要があります。

- 避難確保・浸水防止計画は、作成後、市町村長に報告し、公表することとされていますが、使用資器材等のリストや保管場所についても公表するのでしょうか。

避難確保・浸水防止計画には使用する資器材等を記載することとしています。

なお、保安上の理由等で公表することが難しい箇所については、当該箇所を限定して(公表対象外の)別紙とすることも可能です。

- 水防法第十五条の二 第3項

- 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。

(参考)札幌市の消防“ホッと”インフォメーション

札幌市では、建物の防火安全対策についての関心の高まりを受けて、ホームページ上で、消防職員の査察の結果、消防法令に適合している優良な建物の情報を発信するサービスが消防“ホッと”インフォメーションを実施しています。対象施設は、社会福祉施設、ホテル・旅館等です。

- 札幌市 消防“ホッと”インフォメーション

- http://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/oshirase/ansinjouhou/ansinteikyou.html

10. 防災教育及び訓練の実施

- 対応

- 消防訓練と合わせた訓練

- 連携・共同した訓練も有効

- 消防計画に基づく訓練を実施しているのですが、新たに水防法に基づく避難確保・浸水防止計画のための訓練を実施する必要がありますか。

消防訓練と合わせて洪水等を想定した避難や情報伝達の教育・訓練を行うことが考えられます。内容は、情報伝達、避難、浸水防止、資器材点検等があります。

また、地下街等における浸水の特性を踏まえ、連続する施設(地下街、地下鉄、接続ビル等)で連携して訓練を実施することが重要です。

事例:京都市中京区

- 京都市中京区は、大雨による地下街(ゼスト御池)における水災害を想定した総合防災訓練を実施。

- 地下街、地下鉄、接続ビルにおける避難誘導訓練、浸水防止訓練の実施。

- 参加機関

- 中京区防災会議(中京区役所、中京消防署、中京警察署)

- ゼスト御池地下街安心安全ネットワーク(地下街、地下鉄、接続ビル、関係行政機関)

- 訓練内容

- 大雨、洪水を想定した区災害対策本部、地下街等事業者との連携による情報伝達訓練

- 地下街、地下鉄、接続ビルの来訪者を想定した避難誘導訓練

- 土のうつくり、積み土のう工訓練

- 防災ワークショップ

11. 自衛水防組織の業務に関する事項

- 対応

- 自衛消防組織等の既存の組織を活用

- 既に自衛消防組織を設置していますが、新たに自衛水防組織を設置する必要がありますか。

- 消防法で自衛消防組織が設置されている地下街等においては、自衛消防組織の体制(班編制)を活用することでも対応できます。

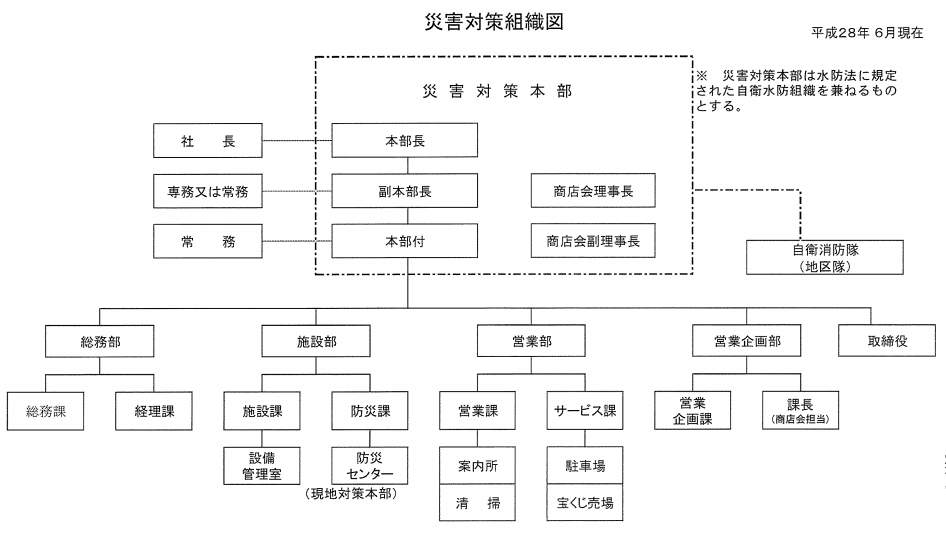

事例:札幌地下街(株式会社札幌都市開発公社)

札幌地下街(管理者:株式会社札幌都市開発公社)では、「札幌地下街統括消防計画」及び「さっぽろ地下街災害対策マニュアル」において、火災、地震、ガス災害、浸水災害、その他の災害を一体的に取り扱っています。

自衛消防組織、地震災害対策本部、浸水災害対策本部が共通して運用されるようにしています。

- 自衛消防組織の設置を要する防火対象物(消防法施行令第四条の二の四)

- 地下街(1,000㎡以上)、対象用途に該当する地上4階以下の建物(50,000㎡以上)、地上5~10階の建物(20,000㎡以上)、11階以上の建物(10,000㎡以上)

12. 避難の安全性の確認

- 対応

- 協議会等で連携・共同して実施

- 内水氾濫の場合の避難の安全性は、国土交通大臣が定める方法により確認することとされていますが、計算の設定が複雑で難しいです。

内水氾濫を対象とした避難確保・浸水防止計画の作成が必要な施設(国土交通大臣が定めた計算による確認が必要)であるかは市町村に確認してください。

計算による確認の必要がある場合、協議会等において、参画する複数の地下街等を一体的に扱って検討することが考えられます。また、地下空間が連続している場合では、一体的に計算することが合理的です。単独ビル等の小規模な地下街等については、「地下街等浸水時避難計画作成支援システム」の活用も可能です。

- 水防法施行規則第12条第2項 国土交通大臣が定める方法

-

- 雨水出水時における地下街等の利用者の安全な避難を確認する方法を定める告示(国土交通省告示 第 871 号)

- 地下街等浸水時避難計画策定の手引き(案)(平成16年5月)

- https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/bousai/saigai/tisiki/sinsui_tebiki/

- 地下街等浸水時避難計画作成支援システム

- https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/bousai/chikagai_system/index.html