地域版にも注目

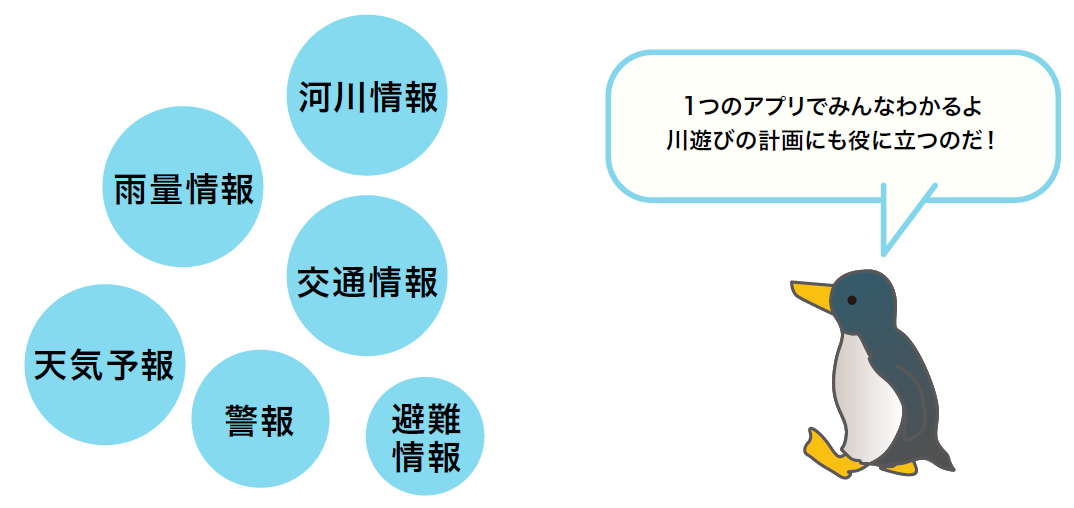

都道府県や市町村が作成・運営している、地域に特化した防災アプリやウェブサイトも増えています。カワナビゲーターの調べによると、防災アプリを提供している都道府県が10、ウェブサイトを提供している都道府県は28、アプリもサイトも提供している都道府県が9ほどありました(2024年12月時点)。自治体の防災無線情報を音声と文字で確認できたり、避難所の受付ができたりするアプリも登場しており、リンク集を作りましたのでお住まいの地域をチェックしてみてください。

迫力のVR/ARでリスクを自分ごと化

自宅や学校などにいながら、迫力の水害擬似体験ができるアプリや動画も登場しています。VRゴーグルをつけたり、スマホをかざしたりして遊び感覚で使うことができるものもあり、楽しみながら水害リスクを自分のことと思うようになるのもいいかもしれません。

参考:千葉県災害VR(豪雨編・子ども視点)

例えば、千葉県が出している、子ども視点で豪雨の疑似体験ができる動画では(VRゴーグルが必要)、自宅のソファで、テレビを見てくつろいでいる場面から始まりますが、豪雨による危機感が高まり、突然、流木などが窓ガラスを割って家の中に入りこみ、あっという間に浸水する状況を体験できます。

参考:千葉県災害VR(豪雨編・子ども視点)

動画の後半では、「自分は大丈夫だという思い込みが、身の危険を左右する」と解説があり、ドキッとしますが、「水害は地震などとは違い、事前の情報収集で危険性を予測できる」ことがポイントであるとも説明があり、2階以上などへ移動する「垂直避難」の呼びかけもあります。リスクをより現実的に感じることと、それに対するアクションを同時に知れると良いですね。

今いる場所にスマホやタブレットをかざすと、その画面上に雨や浸水のCG映像が映し出されるアプリもあり、雨の強さを視覚的に感じることができます。こういったAR(拡張現実)に触れることでも、リスクをもっと現実的に感じることができるかもしれません。