小貝川の主な災害

|

流域を守る

過去の洪水

|

S61災害の様子

|

| 発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |

|---|---|---|---|

| 1927(昭和2)年9月 | 台風による豪雨 | 茨城県水海道市 | 床上浸水 289棟 |

| 1935(昭和10)年9月 | 台風による豪雨 | 茨城県北相馬郡高須村 | 倒壊・床上・床下浸水 4,693棟 |

| 1938(昭和13)年7月 | 台風による前線豪雨 | 栃木県真岡市、茨城県協和町、下館市、明野町、関城町、下妻市、石下町、豊里町、水海道市、谷田部町、谷和原村 | 死者・行方不明 9名、倒壊家屋 68棟、床上浸水 5,787棟、床下浸水 (2,863棟)、()は不明含み |

| 1938(昭和13)年9月 | 台風による豪雨 | 茨城県関城町、明野町 | 倒壊家屋 9棟、床上・床下浸水 416棟 |

| 1950(昭和25)年8月 | 熱帯低気圧による豪雨 | 茨城県取手市、藤代町 | 死者・行方不明 3名、倒壊家屋 1,874棟、床上・床下浸水 5,468棟 |

| 1981(昭和56)年8月 | 台風による豪雨 | 茨城県龍ヶ崎市、藤代町、利根町、河内村、新利根村 | 床上・床下浸水 3,069棟 |

| 1986(昭和61)年10月 | 台風10号 | 茨城県下館市、明野町、下妻市、筑波町、大穂町豊里町、 石下町、水海道市 | 床上・床下浸水 4,500棟 |

小貝川の主な水害

|

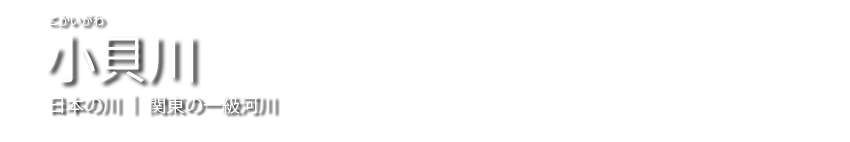

昭和10年9月洪水

昭和10年9月洪水は、台風の前面に伴う温暖前線によって起こされた豪雨によるもので、降雨は利根川水源域、特に烏川・吾妻川流域に集中し、大出水となりました。この洪水は、それまで最高であった明治43 年洪水の水位をはるかに越え、栗橋では1.35m、佐原では1.47m上回りました。

この出水により利根川では未改修の場所で甚大な被害が起き、さらに小貝川でも左岸高須村(現龍ケ崎市)の堤防が破堤し、大きな被害を及ぼしました。 このような洪水により、関宿・横利根両閘門ではその門扉を越流し、栗橋の利根川橋・取手の大利根橋の両国道橋では、濁流が橋桁下端を洗ったため、一時通航を禁止し、東北本線及び常磐線の鉄道橋でも危険な状況となり一時列車の運転を休止しました。 被害状況は利根川水系全域で、死者及び行方不明者377人、浸水面積は約12,000ha、浸水家屋戸数5,638戸。また、小貝川決壊の茨城県高須村で、浸水面積約10,000ha、浸水家屋戸数4,693戸となっています。 河川整備基本方針 利根川水系、利根川100年史 |

決壊現場(茨城県龍ケ崎市高須地先)

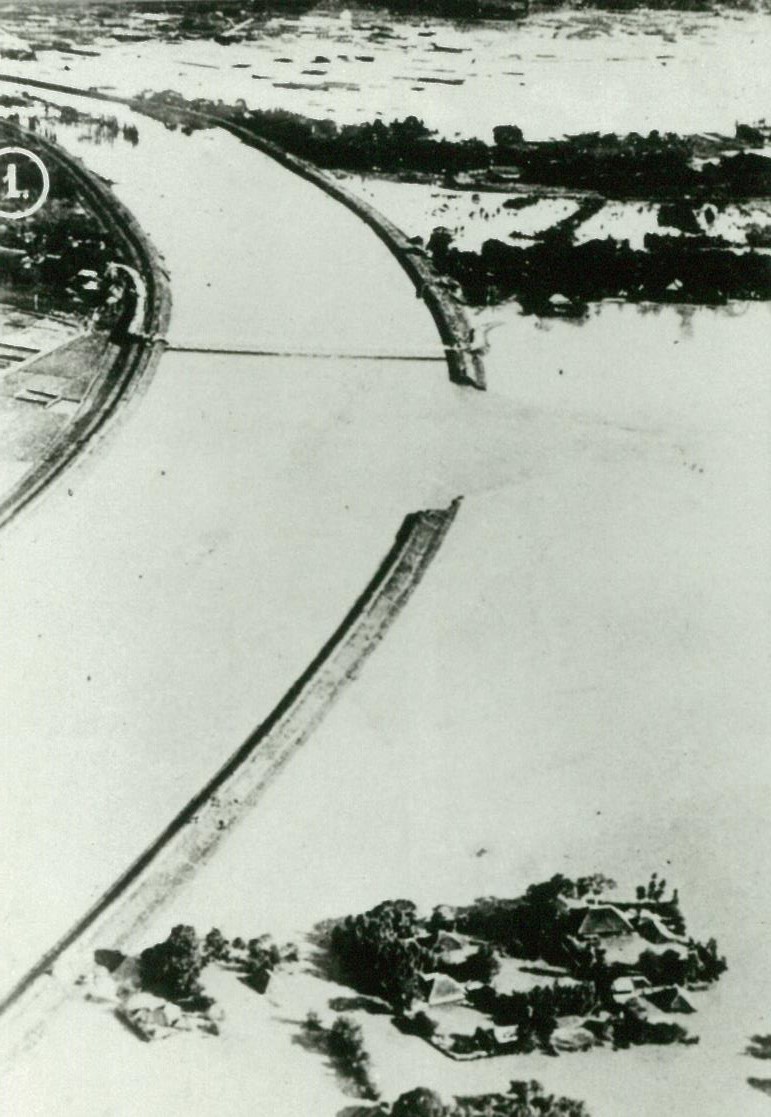

大利根橋及び常磐線鉄橋(取手市)

|

|

昭和56年洪水

昭和56年8月は台風による洪水が発生しました。関東地方では強い雨が22~23 日までの約30 時間の比較的短時間に降り、特に、利根川と鬼怒川の上流山間部では、総雨量300~500mm に達し、利根川では昭和47年洪水を上回る規模の出水となって警戒水位を大幅に超え、昭和34 年8 月洪水以来22 年ぶりに利根川に警戒警報が発令されました。

この洪水により、利根川水系は随所で河岸護岸崩壊・漏水・根固め流失等の被害を受け、特に、利根川の支川となる小貝川下流左岸の龍ケ崎市では、24日午前2 時頃堤防が決壊し、浸水戸数915 戸、浸水面積は約1,600ha に達した。 河川整備基本方針 利根川水系 |

決壊現場(茨城県龍ケ崎市高須地先)

龍ケ崎市浸水被害状況

|

|

小貝川の主な災害

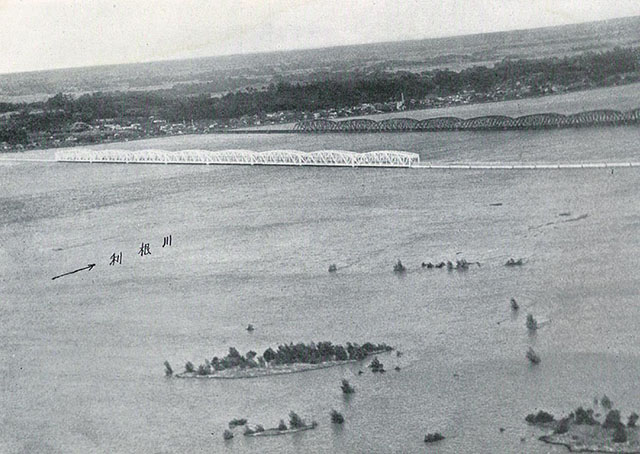

昭和61年台風10号

昭和61年8月の台風10号がもたらした豪雨で、24時間雨量300mmという記録的な集中豪雨に見舞われた小貝川が破堤に至ったのは、台風一過で快晴という天気の下でした。雨が上がった安堵感につかっている人々の目の前で、小貝川の水位は留まる気配を見せずに上昇し、ついには明野町赤浜(現在の筑西市赤浜)地先で溢水し、氾濫水が流域を襲いました。無堤地区からも濁流が流れ込み、下館市(現在の筑西市)の約1/4が浸水しました。さらに下流の石下町(現在の常総市)において漏水から堤防が決壊するに至り、被害は4,300ha、浸水家屋4,500戸に及びました。

この災害を契機に、被害の大きかった母子島(はこじま)地区を遊水地に造成するとともに、その地区内に点在していた5集落を集団移転させ、遊水地内に新しい町をつくるという全国でも例のない改修事業を行いました。 鬼怒川・小貝川の過去の洪水の記録と治水 |

決壊した筑西市赤浜地先

決壊した常総市本豊田地先

|

河川トップに戻る

河川トップに戻る