| 渋滞対策実施の有無で大きな差。対策箇所では広い範囲で効果を確認。渋滞損失の高いところを的確に把握し、施策立案、対策実施を推進。 |

|

|

| (1)指標の動向 |

| | ■ |

局所的な渋滞状況だけでなく都市圏などの広い範囲での渋滞状況が評価可能

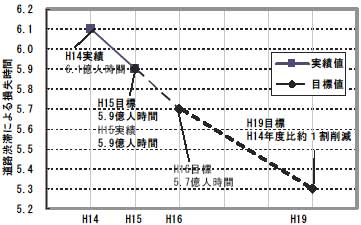

昨年度の業績計画書において、一般都道府県道以上の道路約19万kmのうち約2%(約4,400km)を渋滞状況を実測する「渋滞モニタリング区間」として設定、6.1億人時間(平成14年度)→5.9億人時間(平成15年度)と約3%削減することを目標と発表。なお、全国値は38.1億人時間(平成14年度;計算値)。 |

| | ■ |

渋滞損失時間は6.1億人時間から5.9億人時間へと約3%減少 |

| | ■ |

平成16年度は5.7億人時間を目標とするが、モニタリング区間の設定等、今後の改善が必要

現在の渋滞モニタリング区間が全国傾向を表していくように改善予定。 |

| (2)達成度報告(昨年度の成果) |

| | ■ |

新規開通がポイント 〜新規開通等関連区間は約27%の渋滞損失時間の改善効果

新規開通や交差点立体化等関連区間などは指標が約27%減少(改善)する一方、その他の区間はほぼ横ばい。また、事業の効果は都市圏まで波及。(表1-1,図1-2) |

| | ■ |

渋滞軽減事例 〜 渋滞の現状を的確に把握し、効果的な対策を立案、実施

新規開通や交差点立体化等の対策を全国の直轄国道では年間約140箇所実施、渋滞軽減の事例は各地に存在。用地を買わずに車線を増やし、渋滞長を9分の1に削減した事例も。(図1-3,4) |

| | ■ |

有効活用・即効効果〜有料道路の料金に係る社会実験が実現した渋滞の即効対策

既存の高速道路を有効に活用することで、短期間で予想以上の効果を発現した事例が各地に存在。(図1-5) |

| | ■ |

事業の効果だけでなく思わぬ課題も

渋滞損失時間の削減効果を発揮したものの、次なる課題が生じた例も存在。(図1-6) |

| (3)業績計画(今後の取組み) |

| | ■ |

より効率的・効果的な渋滞施策の立案、渋滞対策事業の実施(優先度明示方式(仮称)の活用)

渋滞の激しい箇所(指標の高い箇所)を把握し、対策することで効率的・効果的な渋滞施策の立案、事業実施を実現。渋滞損失時間を高い区間順に並べた優先度明示方式(渋滞度曲線)を用い、渋滞の激しいところを集中的に対応することとする。(図1-7) |

| 平成14年度実績 |

年間約38.1億人時間(全国;計算値)

年間約6.1億人時間(渋滞モニタリング区間;実測値) |

| 平成15年度 |

実績 |

渋滞モニタリング区間における渋滞損失を約3%削減し、5.9億人時間まで減少 |

| 目標 |

年間約5.9億人時間(渋滞モニタリング区間;実測値) |

| 中期的な目標 |

平成19年度までに5.3億人時間とする |

| 平成16年度の目標 |

渋滞モニタリング区間における渋滞損失をさらに約3%削減し、5.7億人時間まで減少 |

|

|

|

|

|