| 橋梁の予防的保全を推進した結果、目標を達成。引き続き橋梁の予防的修繕をより強力に推進。 |

|

|

| (1)指標の動向 |

| | ■ |

更新時代において、道路構造物の安全性の確保が重要

20年後には、国が管理する国道(直轄国道)における供用後50年以上経過した橋梁数は約9倍に増加し、道路構造物を健全な状態に保つことは、道路構造物の安全性を確保する上で重要。(図8-1) |

| | ■ |

予防的修繕(劣化が進行して構造物に大きな損傷が発生する前に行う適切な修繕)の推進により、道路構造物保全率(橋梁)は向上し目標を達成

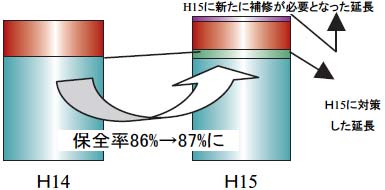

平成15年度は約44kmの橋梁において保全対策を実施し、橋梁点検の結果、平成15年度実績において、保全率は前年度比で1.4%向上し、目標値の87%を達成。 |

| | ■ |

平成16年度においては、中期の目標の達成に向け、さらに保全率の向上を図る |

| (2)達成度報告(昨年度の成果) |

| | ■ |

中国地方では保全率が大幅に向上。しかし、東北地方においては保全率が低下

保全率が著しく低かった中国地方整備局管内において、重点的に予算を配分した結果、保全率は約52%(平成14年度)から約62%(平成15年度)へと大幅に改善。(表8-1)

一方、東北地方整備局管内においては、新たに対策を要する橋梁延長約10kmが増加したため対策が追いつかず、保全率は約92%(平成14年度)から約84%(平成15年度)へと大幅に低下。(表8-1) |

| | ■ |

データに基づく効果的な修繕へ向けた基盤の構築に着手

点検結果・補修履歴をカルテとして統一的に保存すること、損傷程度の評価とその対策の区分等を規定した橋梁点検要領を策定(平成16年3月)。これにより、劣化進行の予測向上を図るとともに、予防的修繕の効果的実施へ向けた環境を整備した。 |

| (3)業績計画(今後の取組み) |

| | ■ |

予防的修繕を重点的に進めることにより、橋梁の健全度の向上を推進

点検結果に基づき、対策を要する橋梁について、ライフサイクルコストを考慮し、予防的修繕を推進する。特に、三大損傷要因(疲労、塩害、アルカリ骨材反応(ASR))については、対策の進捗状況についてマネジメントを重点的に実施する。(図8-2) |

| | ■ |

データに基づく合理的な道路資産管理を支援する技術開発及び体制整備の推進

道路管理において橋梁等の道路構造物を道路資産ととらえ、その損傷・劣化を将来にわたり把握することにより最も費用対効果の高い維持管理を行うために必要となる、損傷原因別の理論的な健全度評価及び劣化予測手法の開発等を推進する。 |

| 平成14年度実績 |

橋梁 86% |

| 平成15年度 |

実績 |

橋梁 87% |

| 目標 |

橋梁 87% |

| 中期的な目標 |

橋梁 長期的に100%を目指し、平成19年度までに約93%まで向上させる |

| 平成16年度の目標 |

橋梁 89% |

|

|

|

|

|