国土交通白書 2024

第1節 本格化する少子高齢化・人口減少における課題

少子高齢化・人口減少の進展により、産業を支える労働力の不足が懸念される中、我が国の持続的な経済成長に向けては、担い手確保に向けた取組みや生産性の向上が求められる。

(1)生産年齢人口の減少における課題

①労働力の減少

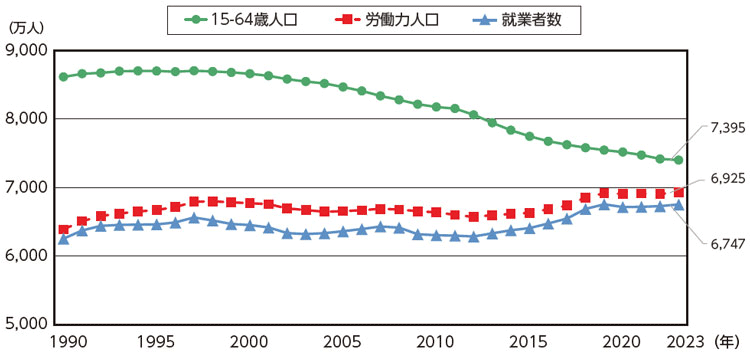

(生産年齢人口と就業者数の推移)

我が国の生産年齢人口注2は、1995年の8,726万人(総人口比69.5%)をピークに減少に転じており、2023年10月時点では7,395万人(同比59.5%)に減少している注3。

一方で、我が国の就業者数を見ると、2023年の就業者数は6,747万人と、1990年代後半の水準を上回っており、15歳~64歳の女性就業者数2,671万人(1995年比+225万人)、65歳以上の高齢就業者数914万人(同比+476万人注4)が就業者数の増加に寄与している注5。

(注)2022年3月4日に公表されたベンチマーク人口の新基準に基づいて遡及集計した数値を用いている。

資料)総務省統計局「労働力調査(基本集計)」より国土交通省において作成

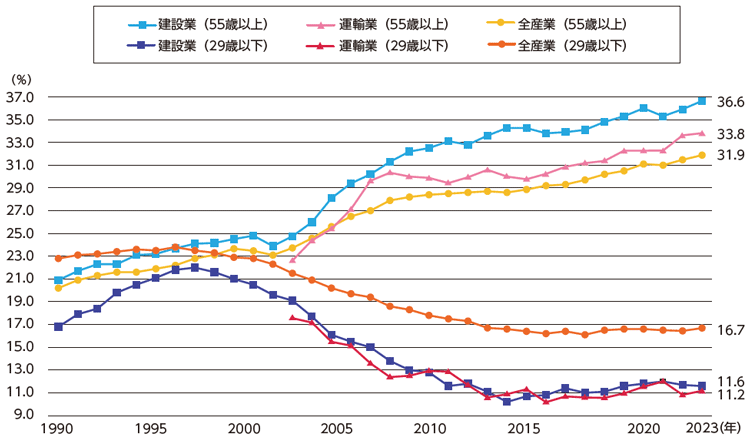

(就業者の高齢化)

我が国の就業者は増加傾向にある一方で、ここ20年で急速に高齢化が進んでいる。2023年の産業別就業者の年齢構成比を見ると、全産業の就業者のうち、55歳以上の高齢就業者の占める割合が31.9%であるのに対し、29歳以下の就業者の占める割合は16.7%にとどまっている。

建設業及び運輸業について見ると、全産業平均に比べ、55歳以上の割合は高く、29歳以下の割合は低く推移しており、高齢化が進行している。今後、高齢就業者の大量退職や、少子化による若年層の就業者の減少が見込まれることから、担い手不足の深刻化が懸念される。

資料)総務省統計局「労働力調査(基本集計)」より国土交通省において作成

②経済成長の抑制

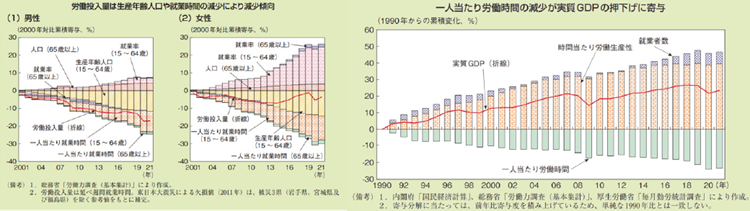

(労働投入量の減少と生産性向上の必要性)

生産年齢人口の減少により、経済成長の供給面の源泉の一つであるマンアワーベースの労働投入量(一人当たり労働時間×就業者数)の減少が懸念される。

図表「労働投入量の伸びの要因分解」によると、就業率や就業時間を踏まえた労働投入量は、この20年間、65歳以上の人口や女性の就業率の上昇がプラスに寄与してきた一方で、生産年齢人口や就業時間の減少により、減少傾向にある。

図表「実質GDP成長率の要因分解」では、一人当たりの労働時間の減少が実質GDPの押下げに大きく寄与している一方で、時間当たり労働生産性の上昇と就業者数の増加が押上げに寄与している。

長期的に労働投入量が総体として減少し、労働市場における担い手不足が課題となる中、経済成長に向けて、女性や高齢者等の労働参加を促すだけでなく、生産性を向上させる取組みも重要である。

資料)内閣府「令和4年度年次経済財政報告」

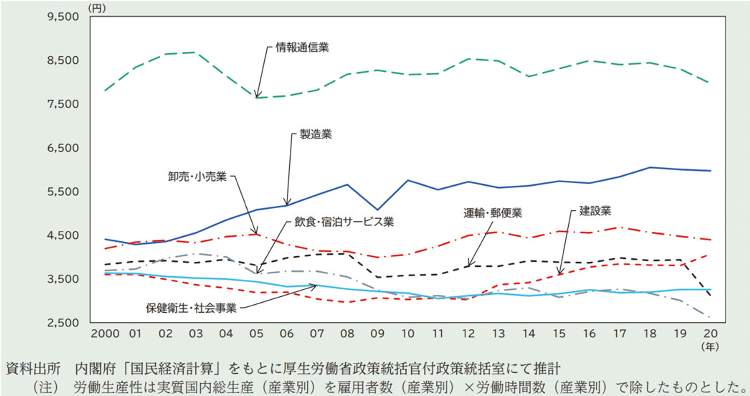

(産業別労働生産性の推移)

我が国の産業別の労働生産性を見ると、保健衛生・社会事業、飲食・宿泊サービス業、建設業、運輸・郵便業は、労働生産性の水準が元々低く、一人当たりの労働生産性の向上が課題となっている。特に、運輸・郵便業、飲食・宿泊サービス業については、近年、低下傾向にあり、より一層の労働生産性の向上に向けた取組みが必要である。

資料)厚生労働省「令和4年版労働経済の分析」

(2)期待される取組み

①ダイバーシティ注6の推進

(女性・高齢者の労働参加の拡大)

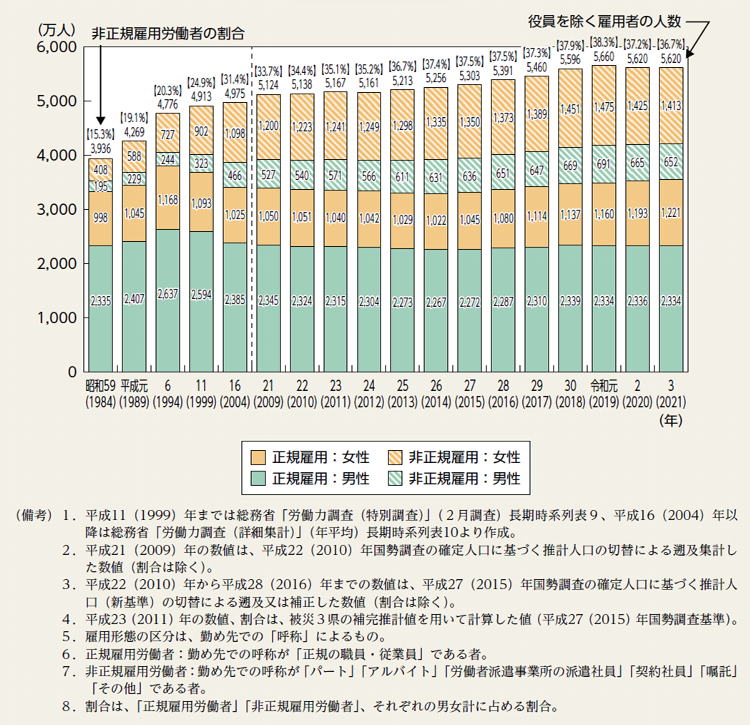

女性の就業者数は年々増加しており、正規雇用も非正規雇用も増加傾向にある注7ことから、更なる労働参加を拡大させるため、ライフスタイルに合わせた多様な働き方の推進や、キャリア形成のサポート体制の構築等が重要である。

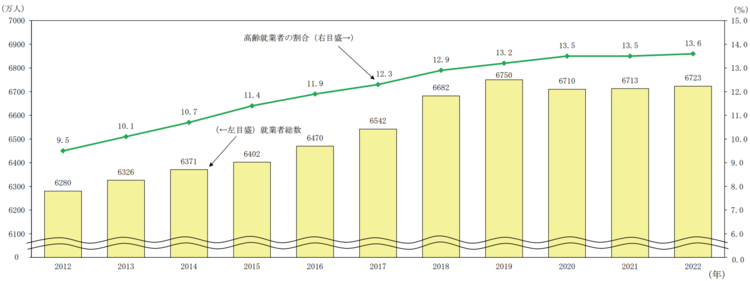

また、女性と同様に、高齢者の就業者数も増加傾向にあり、2023年の65歳以上の高齢就業者数は、914万人と過去最高の水準である。定年延長や継続雇用制度の導入を含め、高齢者の雇用継続を促進するためには、時代に合わせたスキルの習得が可能なリカレント教育や、高齢者の知識や経験等を生かした職種への配置等が重要である。

資料)総務省「労働力調査」

資料)総務省「統計からみた我が国の高齢者」

(外国人の受入強化)

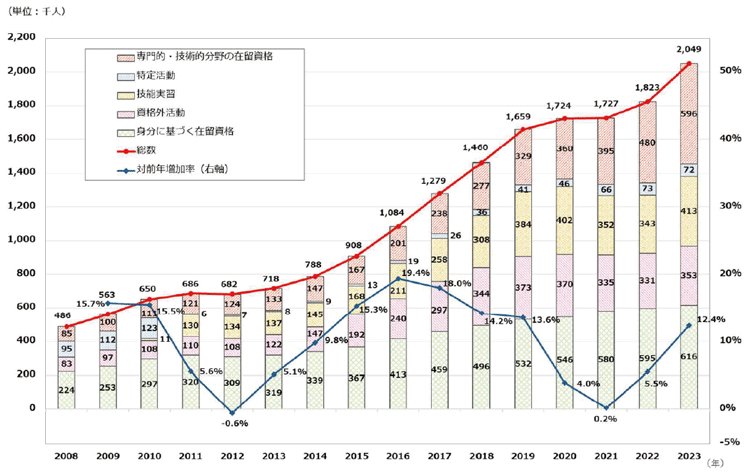

我が国の外国人労働者数は増加傾向にあり、2023年10月末時点の労働者数は約205万人と、2008年以降最高となった。人口減少による労働力不足が懸念される中、女性や高齢者の労働参加を促進させるだけでなく、外国人材の受入れを強化することも重要である。

専門的・技術的分野の外国人は、積極的に受入れを行っており、人手不足とされる分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるため、特定技能注8制度を創設した。また、そのうち「特定技能2号」について、2023年6月の閣議で対象分野を2分野から11分野まで拡大する決定をするなど、外国人材の受入れを強化しており、更なる雇用促進が期待される。

資料)厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」

(障がい者雇用の推進)

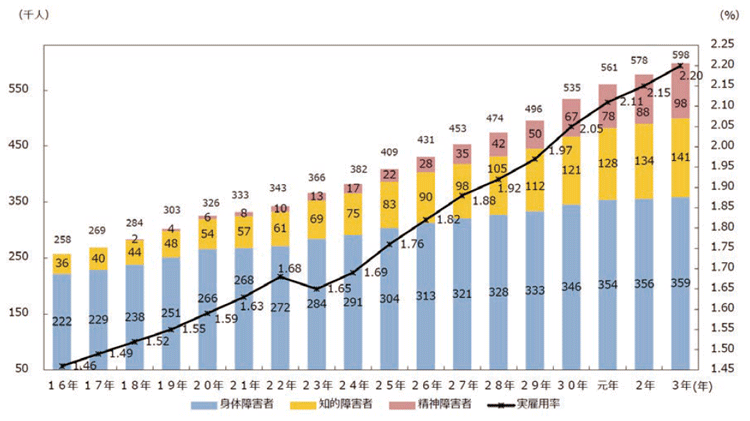

我が国の雇用障がい者数は増加傾向にあり、実雇用率も上昇していることから、障がい者雇用が進展している。2024年4月には、障害者雇用促進法に基づく障がい者の法定雇用率が2.5%に引き上げられ、これに伴い障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員を40.0人以上雇用している事業主まで拡大された。さらに、2026年7月には、法定雇用率が2.7%へ引き上げられ注9、これに伴い、障がい者を一人雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員37.5人以上雇用している事業主に拡大されることから、事業主に対する雇入れ支援、障がい者の就労支援が必要である。

例えば、希望や能力、適性を十分に活かし、障がいの特性等に応じて活躍できるよう、職業訓練や職業紹介、職場適応援助等の職業リハビリテーションの実施等が重要である。また、障がい者の特性に応じた勤務形態や勤務時間等の柔軟な働き方や、容易に作業ができるよう配慮された作業施設、職場内のバリアフリー化等、障がい者が働きやすい就業環境を整備することにより、従来から雇用されている障がい者にとっても更に働きやすい環境となることが期待される。

資料)厚生労働省「障害者雇用のご案内」

このように、働き手の多様化が進展している中で、働き方改革や生産性の向上等が求められていることから、こうした多様な人材が、お互いに認め合い、自らの能力を最大限発揮し、活躍できるダイバーシティ&インクルージョン(Diversity&Inclusion、D&I)の推進や、多様化を支える社会への変革が求められている。

②生産性の向上

(新技術の活用による省人化・省力化)

人口減少による労働力の減少が見込まれる中では、新技術の活用により省人化・省力化を図り、生産性を向上させていくことが重要である。例えば、インフラ施設の保守・点検業務におけるドローンの活用や移動・物流サービスにおける自動運転技術の活用、住宅建築における3Dプリンタの活用等により省人化・省力化が図られ、生産性の向上が期待される。

(イノベーションの創出)

生産性を飛躍的に向上させるためには、従来の枠組みにとらわれないイノベーションの創出も重要である。例えば、上下水道インフラ不要の水循環システム、空飛ぶクルマやドローン等の次世代モビリティの開発・実装を通じた新たなサービス等、生産性の向上に結び付くイノベーションの創出が求められる。

そのためには、先進的な技術やアイデアを強みに新しいビジネスを創り出すスタートアップへの支援や産学官連携の推進等、イノベーションの創出につながる取組みを加速化させることが重要である。

- 注2 経済協力開発機構(OECD)では、15歳から64歳までの人々を生産年齢人口としている。

- 注3 総務省「人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)」より。

- 注4 総務省「労働力調査」によると、1995年の女性就業者数は2,446万人、65歳以上の高齢就業者数は438万人である。

- 注5 総務省「労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果」より。

- 注6 多様な人材(ダイバーシティ)とは、性別や国籍、雇用形態等の統計等で表されるものであり、広義の多様性には、個々人の価値観など統計では表されない深層的なものも含まれる(出典:内閣府「令和元年度年次経済財政報告」)。

- 注7 女性における2023年平均の正規職員・従業員数は1,268万人(前年比+18万人)、非正規職員・従業員数は1,441万人(前年比+9万人)である(出典:総務省「労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果」)。

- 注8 「特定技能」には2種類の在留資格があり、「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格である(出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」)。

- 注9 2024年4月1日から国及び地方公共団体の機関に係る障がい者の法定雇用率は2.8%(教育委員会にあっては2.7%)に引き上げられた。国及び地方公共団体の機関についても、2026年7月から3.0%(教育委員会にあっては2.9%)に引き上げられる(出典:総務省「地方公共団体における障がい者の雇用促進について」)。