国土交通白書 2024

特集 令和6年能登半島地震への対応

政府は、地震発生後、非常災害対策本部を設置し、関係機関が実施する災害応急対策の総合調整を実施している。翌2日9時15分に第1回非常災害対策本部会議が開催された。

国土交通省においても、地震発生後、非常体制をとり、1日18時15分には第1回特定災害対策本部会議を開催、翌2日10時15分に第1回非常災害対策本部会議を開催した。以後、同年1月23日時点で計13回の非常災害対策本部会議を開催している。

国土交通省は、地震発生当初から、被災状況の確認、TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)等の派遣、土砂災害警戒情報の発表基準の引下げ等による警戒避難体制の強化、生活物資の提供、応急的な住まいの確保等、二次避難先及び移動手段の確保等、災害復旧対応や生活再建支援を行っている。具体的には以下の通りである。

(1)被災状況の確認

(リエゾン等による情報支援)

国土交通省では、地震発生直後から、震度6弱以上を観測した石川県3市4町との間にホットラインを構築(その後、北陸地方を中心に43市16町4村に対象拡大)した。

また、地震発災直後から石川県、3市4町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、中能登町、穴水町、能登町)の被災自治体にリエゾン(災害対策現地情報連絡員)を派遣し、自治体の被災情報や支援ニーズを把握し、支援調整を実施した。リエゾンが得た情報は、災害対策本部に速やかに報告され活用されることにより、迅速な自治体支援につながっている。

市町村長へ支援ニーズの確認(石川県珠洲市)

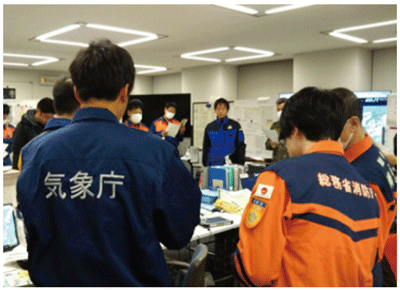

政府現地対策本部の実動機関に対する気象解説(石川県庁)

(2)TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)等による被災地方公共団体支援

また、国土交通省は、全国の地方整備局、地方運輸局、地方航空局等から、北陸地方の被災自治体へ、のべ25,882人・日(5月21日時点)のTEC-FORCEを派遣して、迅速な復旧・復興に当たっている。

(被害状況調査の代行)

広域TEC-FORCEによる被災状況調査では、リエゾンが収集した被災状況、支援ニーズに関する情報を基に、地方公共団体に代わり被害状況調査(河川・砂防・海岸・道路・港湾)を迅速に実施した。国土地理院が撮影した空中写真による、斜面崩壊・堆積分布及び津波浸水域(推定)等の被害判読等と併せ、その調査結果は、各被災自治体へ報告し、災害報告等に活用された。

道路の被災状況調査(石川県内灘町)

ドローンを使った被災状況調査(石川県輪島市)

(応急復旧支援等)

土砂崩れ等により通行不能となった県、市町管理道路に対し、建設業者と連携した道路の緊急復旧等の応急対策を行ったほか、断水となった地域では、給水機能付き散水車による給水支援や、独立行政法人水資源機構が保有する可搬式浄水装置を投入した。

給水機能付散水車による給水支援(石川県かほく市)

可搬式浄水装置の設置(石川県珠洲市)

また、市町村等が所管する各種インフラ(道路、河川、砂防、海岸、鉄道、港湾、空港等)の被災状況調査を行い、復旧に向けた支援を実施した。さらに、建築物の応急危険度判定を実施した。

これらの活動では、国土交通省が所有する災害対策用機械等(照明車、対策本部車、待機支援車、排水ポンプ車、衛星通信車、Ku-SAT等)を全国から派遣し、被害に対する各種支援を実施している。

このほか、停電が長期にわたった避難所等へ、照明車を電源車として派遣し、被災者への電源支援と、市町村等からの資材調達要請に応えた物資支援等を実施した。

待機支援車による宿泊場所の確保(石川県輪島市)

避難所へ照明車からの電源支援(石川県輪島市)

被災建築物応急危険度判定(石川県穴水町)

(3)ヘリコプター・航空機・人工衛星・船舶の活用

発災直後より、国土交通省が所有する防災ヘリコプター4機(ほくりく号、みちのく号、あおぞら号、きんき号)とCar-SATによる広域被災状況調査を実施し、土砂災害等の被災状況について上空から把握を行った。

また、国土地理院は、測量用航空機を用いた空中写真の撮影や、地球観測衛星「だいち2号」による地殻変動把握等を実施した。

さらに、海上保安庁は、巡視船艇及び航空機等を発動させ、沿岸部の被害状況の調査を実施するとともに、救急患者等の搬送や、津波による行方不明者等の捜索を行った。また、測量船等により、被災した港湾の水深等を確認するための港内調査を実施した。