国土利用計画法においては、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的として、『土地取引の規制に関する措置』を定めています。

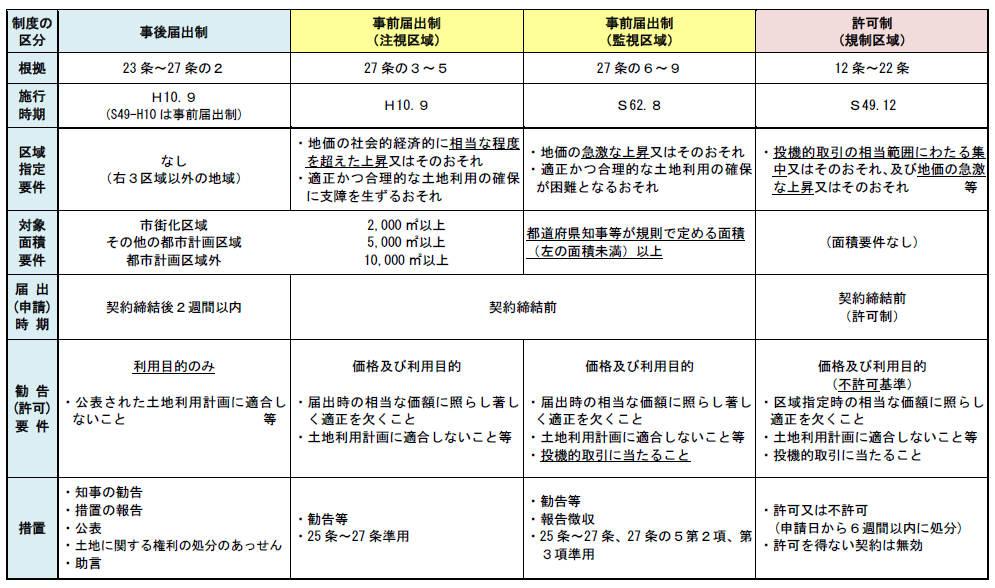

土地取引の規制に関する措置は、全国に一般的に適用される『事後届出制』と、地価の上昇の程度等によって区域や期間を限定して適用される『事前届出制』である『注視区域』制度と『監視区域』制度、そして『許可制』である『規制区域』制度から構成されています。

(図 国土利用計画法に基づく土地取引規制制度)

● 国土利用計画法の土地取引規制について

事後届出制

『事後届出制』は、全国にわたる一般的な土地取引規制制度として機能するものであり、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る観点から、一定規模以上の土地取引について、開発行為に先んじて、土地の取引段階において土地の利用目的を審査することで、助言・勧告によりその早期是正を促す仕組みとなっています。

また、勧告等の措置は講じないものの、取引価格についても届出の対象として把握することにより、注視区域等の機動的な指定を行うことが可能となるなど、地価高騰に対する備えとしても重要な役割を担っています。(事前届出制においては価格も審査されます。)

事後届出制における届出件数の推移などは、以下のリンク先から確認することができます。

(「土地取引の件数・面積」のページ中段「大規模な土地の取得状況を知る ~土地取引規制実態統計~」より)

事後届出制の概要

『法定面積以上の土地』※1について『土地売買等の契約』※2を締結した場合には、届出が必要です。

契約当事者のうち『土地に関する権利』※3を取得することとなる者、すなわち権利取得者(買主)は、契約締結の日から起算して2週間以内に、その土地が所在する市町村の長を経由し、都道府県知事等に対して利用目的、取引価格等を届け出る必要があります。

※1 法定面積以上の土地

A 市街化区域 2,000㎡以上

B 市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上

C 都市計画区域外 10,000㎡以上

※2 土地売買等の契約

以下の3つの要件をすべて満たす土地取引のこと

A 土地に関する権利の移転又は設定であること

B 土地に関する権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うものであること

C 土地に関する権利の移転又は設定が「契約」により行われるものであること

※3 土地に関する権利

土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利のこと

● 事後届出制・手続フロー

一団の土地

通常、取引される土地の面積が届出対象面積に満たない場合は、国土利用計画法に基づく届出が不要です。

しかしながら、土地売買等の契約の当事者の一方または双方が、当該土地を含む『一団の土地』で、届出対象面積以上のものについて土地売買等の契約を締結する場合は、取引される個々の土地が届出対象面積未満であっても、すべて最初の契約から届出が必要となります。

「一団の土地」とは、土地利用上現に一体の土地を構成しており、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、当事者の一方又は双方(事後届出制の場合は権利取得者(買主)に限る。)が、一連の計画の下に、土地売買等の契約によって取得する法定面積以上の土地のことを指します。

なお、事後届出制においては、『買いの一団』の場合のみ、届出が必要となります。

● 一団の土地取引

事後届出制のポスター・リーフレット

国土交通省では、事後届出制の普及・啓発活動を推進するため、ポスター・リーフレットを作成しています。

以下のリンクからダウンロードできますので、ご自由にお使いください。

● 国土利用計画法ポスター(令和7年度版)

● 国土利用計画法リーフレット(令和7年度版)

事前届出制(注視区域、監視区域)・許可制(規制区域)

『注視区域』及び『監視区域』に指定されると、『事前届出制』となり、その区域内の土地取引については、契約締結前(予約を含む)に当事者(譲受人及び譲渡人)全員の届出が必要となります。

この場合には、土地の利用目的に加えて、取引価格が著しく適正を欠く場合には、取引の中止又は変更を勧告することがあります。

『規制区域』に指定されると、『許可制』となり、その区域内の全ての土地取引は都道府県知事の許可が必要となります。

この場合には、許可を得ないで締結した契約はその効力を生じません。

注視区域(事前届出制)

『注視区域』とは、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生じる恐れがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域をいいます。

『注視区域』では『事前届出制』が適用され、届出が必要となる土地取引の規模は、事後届出制と同じ法定面積以上になります。

A 市街化区域 2,000㎡以上

B 市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上

C 都市計画区域外 10,000㎡以上

『事前届出制』においては、『一団の土地』として、『買いの一団』に加えて『売りの一団』についても、届出が必要となります。

● 事前届出制(注視区域)・手続きフロー

『注視区域』の指定状況については、平成10年の国土利用計画法の改正により、全国にわたる大規模な土地取引に係る事前届出制が事後届出制へ移行したことと併せて注視区域が創設されて以来、現在まで、指定された区域はありません。

監視区域(事前届出制)

『監視区域』とは、地価の急激な上昇またはそのおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域をいいます。

『監視区域』では『事前届出制』が適用され、届出が必要となる土地取引の規模は、都道府県知事または政令指定都市の長が規則で定める面積以上になります。

『事前届出制』においては、『一団の土地』として、『買いの一団』に加えて『売りの一団』についても、届出が必要となります。

● 事前届出制(監視区域)・手続きフロー

『監視区域』の指定状況については、昭和62年の制度創設以来、指定区域が拡大され、ピーク時の平成5年11月1日の時点では58都道府県・政令指定都市(1,212市町村)において指定されていました。

しかしながら、バブル崩壊後の地価の下落傾向等を踏まえ、監視区域の緩和・解除が実施され、平成11年12月1日時点において、監視区域を指定している地方公共団体は、1都(1村)にまで減少しました。

その後、国会等の移転先候補地選定に伴い、平成12年1月に関係8府県(48市町村)において指定されていましたが、現在、監視区域を指定している地方公共団体は、1都(1村)です。

● 監視区域指定市町村数の推移

● 監視区域の指定を行っている地方公共団体(令和7年1月5日現在)

規制区域(許可制)

『規制区域』とは、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ又はそのおそれがあって、地価が急激に上昇し又は上昇するおそれがあると認められた区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域をいいます。

『規制区域』では『許可制』が適用され、全ての土地売買等の契約の締結について、都道府県知事または政令指定都市の長の許可が必要となります。

● 許可制(規制区域)・手続きフロー

『規制区域』の指定状況については、国土利用計画法の施行(昭和49年)以来、現在まで、指定された区域はありません。

関連情報

土地取引規制制度及び遊休土地制度に関する運用指針

- 国土交通省不動産・建設経済局 土地政策課

- 電話 :03-5253-8111(内線30-434)