空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメント(LCEM)手法の活用

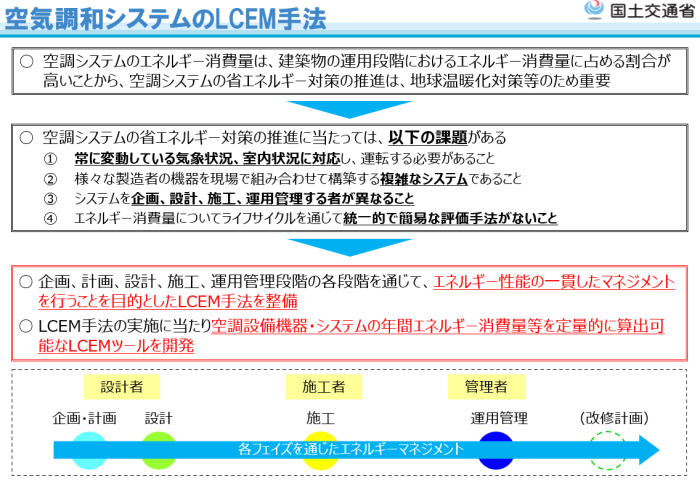

空気調和システムのエネルギー消費量は、建築物の運用段階におけるエネルギー消費量において、高い割合を占めています。このため、地球温暖化対策等の推進に当たっては、空気調和システムの省エネルギー対策が重要となります。

一方で、空気調和システムの省エネルギー対策の実施に当たっては、エネルギー使用量についてライフサイクルを通じて統一的で簡易な評価手法がないこと等の課題がありました。

こうした状況を踏まえ、官庁営繕部では、建築物のライフサイクルを通じ、エネルギー性能の一貫したマネジメントを行うことを目的としたLCEM(Life Cycle Energy Management)手法を整備しました。また、LCEM手法の実施に当たり、空調設備機器・システムの年間エネルギー消費量等を定量的に算出可能な表計算ソフトによるLCEMツールを開発しました。

官庁営繕部では、国の庁舎について、環境負荷の低減及び周辺環境の保全に配慮した官庁施設の整備等に向けて、LCEM手法の活用を推進しております。

LCEMツールについて

LCEMツールは、空調設備機器・システムの年間エネルギー消費量等を定量的に算出することができる、表計算ソフトを用いたシミュレーションツールです。

LCEMツールは、以下の特徴を有しています。

○ 表計算ソフトの基本的な使い方等を理解していれば、 空調システムを構成する各機器のデータを組み合わせることにより、

適切な空調システムの選定、運用管理段階における問題点の類推、改修効果の試算等について、比較的簡易に行うことが可能

○ 部分負荷時となる様々な外気条件・室内状況に対応した検証及び定量的な評価も可能

操作が比較的容易なLCEMツールを各フェイズで活用することで、統一的で一貫した考え方に基づき、エネルギー性能の確認・検証を行うことが可能となります。

◆LCEMツールの公開について(ダウンロードはこちら)

LCEMツールの活用事例1

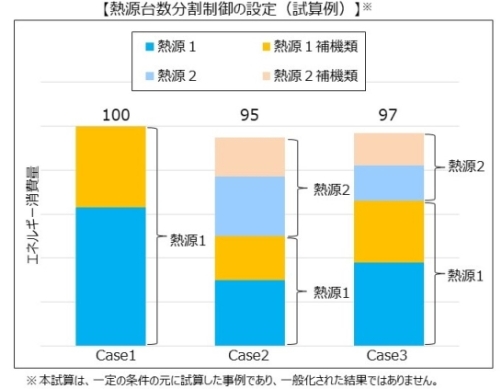

右図は、熱源機器及び補機類(冷却塔、冷却水ポンプ、冷温水一次ポンプ)について、台数分割及び分割時の能力等を変更した場合の年間一次エネルギーを試算したものです。

試算の各Caseの設定は、以下のとおりです。

Case1 : 熱源機器及び補機類を1台とした場合

Case2 : 熱源機器及び補機類を2台とし、1台当たりの各機器の能力等を約50%とした場合

Case3 : 熱源機器及び補機類を2台とし、1台当たりの各機器の能力等を約70%と約30%とした場合

試算の結果、Case1のエネルギー消費量を100とした場合、Case2が95となり、今回の試算ではCase2が最も省エネとなります。

LCEMツールの活用事例2

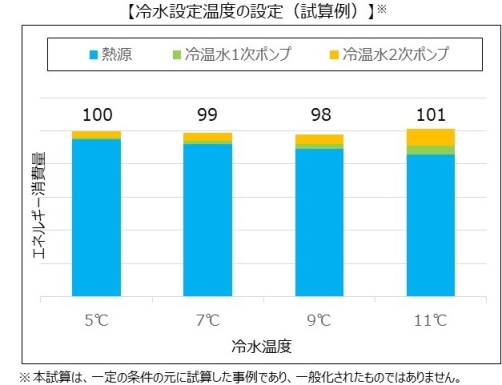

右図は、熱源機器及び冷温水ポンプについて、冷水出口温度を5℃、7℃、9℃、11℃に変更した場合の年間一次エネルギーを試算したものです。

冷水出口温度を上げていくと、熱源機器のエネルギー消費量は減少しますが、ポンプのエネルギー消費量が増加することが分かります。

試算の結果、冷水出口温度が5℃の場合のエネルギー消費量を100とした場合、冷水出口温度が9℃の時が98となり、今回の試算では最も省エネとなります。なお、別途、除湿に関して留意する必要があります。

空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドラインについて

本ガイドラインは、公共建築物及びその附帯施設に関わる営繕関係職員が公共施設の企画から計画、設計、施工、運転管理を通じたエネルギーに関するマネジメントを行うに当たって、空気調和エネルギー性能の向上に資するための必要な事項を示したものであり、全国営繕主管課長会議の付託事項としてとりまとめられたものです。

◆空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン

- 国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 設備・環境課

- 電話 :(03)5253-8111