一般原動機付自転車について

1.一般原動機付自転車の区分(道路運送車両法)

一般原動機付自転車は、特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車であって、以下に示す要件に応じて区分されます。

2.道路運送車両の保安基準

一般原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)等はこちら。

※令和7年2月28日の改正内容

○ 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第9号)

○ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第155号)

3.原動機付自転車の区分見直しへの対応

総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車は、取得が容易な原付免許(普通免許に付帯する免許)で運転することが可能であり、国民の生活に密着した車両です。

一方、このうち、設計最高速度50km/hを超えるものについては、中央環境審議会の答申を受け、令和7年11月以降新たな排出ガス規制が適用されることとなっていますが、メーカーによれば、技術面及び事業性の観点から、規制に適合した車両の生産・販売が困難となる見込みです。

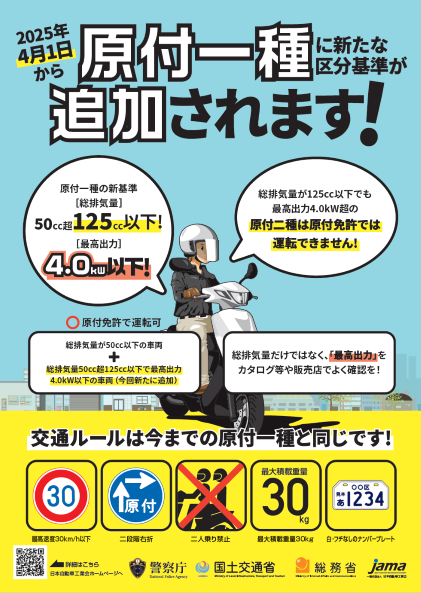

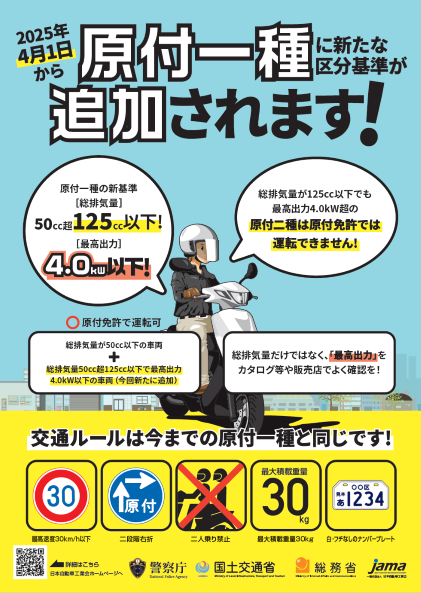

このような状況を踏まえ、「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会」(主催:警察庁)において検討し、「総排気量が50ccを超え125cc以下であり、かつ、最高出力を4.0kW以下に制御したもの」を原付免許で運転できるよう道路交通法体系の見直しを行うとともに、道路運送車両法体系も見直し整合性を担保する旨、令和5年12月報告書がとりまとめられました。

これに基づき、令和6年11月、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)について、以下の改正を行いました。(令和6年11月13日の報道発表資料はこちら)

一般原動機付自転車は、特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車であって、以下に示す要件に応じて区分されます。

| 原動機付自転車 | ||||||

| 第一種原動機付自転車 | 第二種原動機付自転車 | |||||

| 特定小型原動機付自転車※注1 | 一般原動機付自転車 | |||||

| 原 動 機 |

内燃機関 | 総排気量 | ― | 50cc以下 | 125cc以下 | |

| 最高出力 | ― | 4.0kW以下※注2 | 4.0kW超 | |||

| 内燃機関以外 | 定格出力 | 0.60kW以下(電動機のみ) | 0.60kW以下 | 1.00kW以下 | ||

| 長さ | 1.9m以下 | 2.5m以下 | ||||

| 幅 | 0.6m以下 | 1.3m以下 | ||||

| 高さ | ― | 2.0m以下 | ||||

| 最高速度 | 20km/h以下 | ― | ||||

| ※注1:詳細は「自動車:特定小型原動機付自転車について ー 国土交通省」参照 | ※注2:令和6年度に新設された区分(「3.原動機付自転車の区分見直しへの対応」参照) | |||||

2.道路運送車両の保安基準

一般原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)等はこちら。

※令和7年2月28日の改正内容

○ 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第9号)

○ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第155号)

3.原動機付自転車の区分見直しへの対応

総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車は、取得が容易な原付免許(普通免許に付帯する免許)で運転することが可能であり、国民の生活に密着した車両です。

一方、このうち、設計最高速度50km/hを超えるものについては、中央環境審議会の答申を受け、令和7年11月以降新たな排出ガス規制が適用されることとなっていますが、メーカーによれば、技術面及び事業性の観点から、規制に適合した車両の生産・販売が困難となる見込みです。

このような状況を踏まえ、「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会」(主催:警察庁)において検討し、「総排気量が50ccを超え125cc以下であり、かつ、最高出力を4.0kW以下に制御したもの」を原付免許で運転できるよう道路交通法体系の見直しを行うとともに、道路運送車両法体系も見直し整合性を担保する旨、令和5年12月報告書がとりまとめられました。

これに基づき、令和6年11月、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)について、以下の改正を行いました。(令和6年11月13日の報道発表資料はこちら)

(1) 二輪の原動機付自転車のうち、「総排気量が50ccを超え125cc以下であり、かつ、最高出力が4.0kW以下のもの」を第一種原動機付自転車に新たに追加。

(2) (1)の新たな第一種原動機付自転車については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させる。

(3) (1)の新たな第一種原動機付自転車の原動機付自転車用原動機については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させる。

また、令和7年2月、最高出力に関する不正改造を防止するための保安基準を追加するとともに、型式認定以外の車両においても最高出力等を確認し車両に表示する制度を創設しました。

このような新たな第一種原動機付自転車は、令和7年4月から原付免許で運転することが可能となります。

<最高出力確認制度関連規定・ガイドライン等>

○ 原動機付自転車の最高出力確認制度に関する告示(令和7年2月28日制定)

○ 原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン(令和7年2月28日制定)

○ 原動機付自転車の最高出力確認制度における主な手続きの流れ

○ 最高出力確認の申請に関する手引き

認定済の最高出力確認実施機関は、以下のリンクより確認できます。

○ 認定済の最高出力確認実施機関

4.ペダル付き電動バイクの安全対策

近年、外観上は電動アシスト自転車と似ているものの、アシスト力が強いものやペダルを漕がなくても走行できるペダル付き電動バイクが流通しています。

そこで、令和7年2月、一般原動機付自転車に区分されるこのような車両について、小型・軽量・電動等の特性を考慮して保安基準を策定するとともに、消費者が安全な車両を選択・利用できるよう、基準適合性を確認し車両に表示する制度の対象に追加しました。(令和7年2月28日の報道発表資料はこちら)

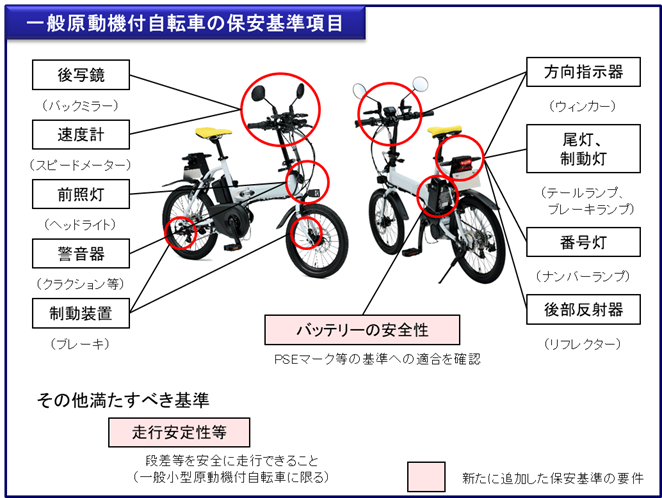

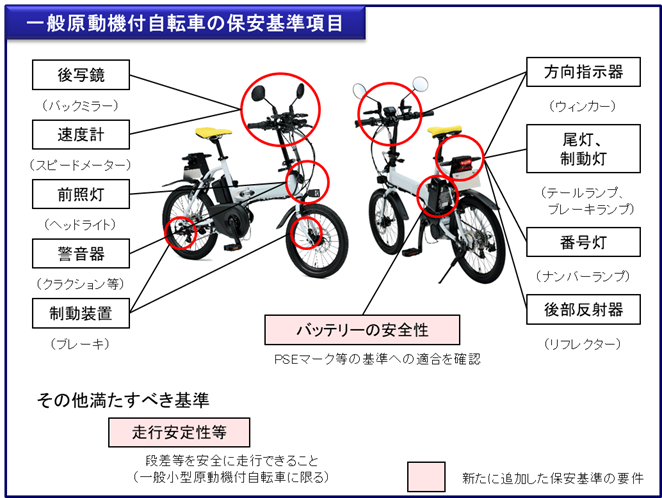

○ 主な保安基準項目

一般原動機付自転車のうち、ペダル付き電動バイク等の小型・軽量なもの(以下「一般小型原動機付自転車」という。)について、車両特性を考慮して保安基準を策定しました。

○ 保安基準適合性等の確認

消費者が安全な車両を選択・利用できるよう、保安基準適合性を確認し車両に表示する制度(性能等確認制度)の対象に一般小型原動機付自転車を追加しました。

一般小型原動機付自転車のメーカー・販売事業者等からの申請に基づき、保安基準適合性、品質管理能力等の確認を行い、確認を受けた一般小型原動機付自転車には、確認済みの表示を車両に行います。

認定済の性能等確認実施機関及び保安基準適合性等が確認された一般小型原動機付自転車は、以下のリンクより確認できます。

○ 認定済の性能等確認実施機関

○ 保安基準適合性等が確認された一般小型原動機付自転車(確認実施機関より通知があり次第、掲載予定)

<関連規定・ガイドライン等>

○ 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第9号)

○ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第155号)

○ 特定小型原動機付自転車等の性能等確認制度に関する告示(令和7年2月28日更新)

○ 特定小型原動機付自転車等の性能等確認制度に関するガイドライン(令和7年2月28日更新)

○ 一般小型原動機付自転車の性能等確認制度における主な手続きの流れ

○ 性能等確認の申請に関する手引き

○ 保安基準不適合車両への対応

国土交通省では、不適合品の流通防止を図るため、ユーザーからの情報提供窓口を設置しております。

一般小型原動機付自転車の保安基準不適合車両の販売情報についての窓口はこちら。

不具合情報ホットラインはこちら。

<市場抜取によるサーベイランス>

国土交通省では、市場抜取を通じた車両の性能確認を行っております。

確認の結果、保安基準不適合である車両について、今後の対応方針の聞き取りを行っております。

保安基準不適合が確認された一般小型原動機付自転車※注(令和7年10月3日更新)

※注:市場サーベイランスにおいて保安基準不適合が確認されたのは、試験を実施したサンプル車両であり、

同一車種の全てが保安基準不適合であることを公表するものではないことを申し添えます。

5.その他

<原動機付自転車の区分見直しに係る取組み(関連リンク)>

○警察庁

一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて

(2) (1)の新たな第一種原動機付自転車については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させる。

(3) (1)の新たな第一種原動機付自転車の原動機付自転車用原動機については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させる。

また、令和7年2月、最高出力に関する不正改造を防止するための保安基準を追加するとともに、型式認定以外の車両においても最高出力等を確認し車両に表示する制度を創設しました。

このような新たな第一種原動機付自転車は、令和7年4月から原付免許で運転することが可能となります。

<最高出力確認制度関連規定・ガイドライン等>

○ 原動機付自転車の最高出力確認制度に関する告示(令和7年2月28日制定)

○ 原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン(令和7年2月28日制定)

○ 原動機付自転車の最高出力確認制度における主な手続きの流れ

○ 最高出力確認の申請に関する手引き

認定済の最高出力確認実施機関は、以下のリンクより確認できます。

○ 認定済の最高出力確認実施機関

4.ペダル付き電動バイクの安全対策

近年、外観上は電動アシスト自転車と似ているものの、アシスト力が強いものやペダルを漕がなくても走行できるペダル付き電動バイクが流通しています。

そこで、令和7年2月、一般原動機付自転車に区分されるこのような車両について、小型・軽量・電動等の特性を考慮して保安基準を策定するとともに、消費者が安全な車両を選択・利用できるよう、基準適合性を確認し車両に表示する制度の対象に追加しました。(令和7年2月28日の報道発表資料はこちら)

○ 主な保安基準項目

一般原動機付自転車のうち、ペダル付き電動バイク等の小型・軽量なもの(以下「一般小型原動機付自転車」という。)について、車両特性を考慮して保安基準を策定しました。

○ 保安基準適合性等の確認

消費者が安全な車両を選択・利用できるよう、保安基準適合性を確認し車両に表示する制度(性能等確認制度)の対象に一般小型原動機付自転車を追加しました。

一般小型原動機付自転車のメーカー・販売事業者等からの申請に基づき、保安基準適合性、品質管理能力等の確認を行い、確認を受けた一般小型原動機付自転車には、確認済みの表示を車両に行います。

認定済の性能等確認実施機関及び保安基準適合性等が確認された一般小型原動機付自転車は、以下のリンクより確認できます。

○ 認定済の性能等確認実施機関

○ 保安基準適合性等が確認された一般小型原動機付自転車(確認実施機関より通知があり次第、掲載予定)

<関連規定・ガイドライン等>

○ 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第9号)

○ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第155号)

○ 特定小型原動機付自転車等の性能等確認制度に関する告示(令和7年2月28日更新)

○ 特定小型原動機付自転車等の性能等確認制度に関するガイドライン(令和7年2月28日更新)

○ 一般小型原動機付自転車の性能等確認制度における主な手続きの流れ

○ 性能等確認の申請に関する手引き

○ 保安基準不適合車両への対応

国土交通省では、不適合品の流通防止を図るため、ユーザーからの情報提供窓口を設置しております。

一般小型原動機付自転車の保安基準不適合車両の販売情報についての窓口はこちら。

不具合情報ホットラインはこちら。

<市場抜取によるサーベイランス>

国土交通省では、市場抜取を通じた車両の性能確認を行っております。

確認の結果、保安基準不適合である車両について、今後の対応方針の聞き取りを行っております。

保安基準不適合が確認された一般小型原動機付自転車※注(令和7年10月3日更新)

※注:市場サーベイランスにおいて保安基準不適合が確認されたのは、試験を実施したサンプル車両であり、

同一車種の全てが保安基準不適合であることを公表するものではないことを申し添えます。

5.その他

<原動機付自転車の区分見直しに係る取組み(関連リンク)>

○警察庁

一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて

○総務省

新基準原付について

○一般社団法人日本自動車工業会

(画像クリックで詳細をご覧いただけます。)

<一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク等に係る取組み>

○ ペダル付き電動バイクの啓発用のリーフレット(警察庁作成)

新基準原付について

○一般社団法人日本自動車工業会

(画像クリックで詳細をご覧いただけます。)

<一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク等に係る取組み>

○ ペダル付き電動バイクの啓発用のリーフレット(警察庁作成)

(画像クリックで詳細をご覧いただけます。)

<道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」についてもご注意ください>

○消費者庁

「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!-まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!-

○警察庁

道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について

○国民生活センター

道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意-道路を通行すると法令違反となるおそれがあり、交通事故も発生しています

<一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク等を販売等される方へ>

国土交通省や警察庁を含む関係機関や、事業者等から構成されるパーソナルモビリティ安全利用官民協議会において、一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク等の安全な利用を促進するために販売事業者、プラットフォーム提供事業者及び配達業務を委託する事業者が取り組むべき交通安全対策を示すガイドライン※注を作成しました。

関係事業者は、ガイドラインに準拠した自主ルールを策定し、交通安全対策の実施に努めてください。

○ 関係事業者ガイドライン(概要)

○ 関係事業者ガイドライン

○ 関係事業者ガイドライン 別紙(令和6年11月11日時点)

※注:正式名称は、「自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン」

<道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」についてもご注意ください>

○消費者庁

「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!-まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!-

○警察庁

道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について

○国民生活センター

道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意-道路を通行すると法令違反となるおそれがあり、交通事故も発生しています

<一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク等を販売等される方へ>

国土交通省や警察庁を含む関係機関や、事業者等から構成されるパーソナルモビリティ安全利用官民協議会において、一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク等の安全な利用を促進するために販売事業者、プラットフォーム提供事業者及び配達業務を委託する事業者が取り組むべき交通安全対策を示すガイドライン※注を作成しました。

関係事業者は、ガイドラインに準拠した自主ルールを策定し、交通安全対策の実施に努めてください。

○ 関係事業者ガイドライン(概要)

○ 関係事業者ガイドライン

○ 関係事業者ガイドライン 別紙(令和6年11月11日時点)

※注:正式名称は、「自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン」

- 保安基準に関すること:国土交通省物流・自動車局 車両基準・国際課

- 電話 :03-5253-8111(内線42532)

- 最高出力確認制度及び性能等確認制度に関すること:国土交通省物流・自動車局 技術・環境政策課

- 電話 :03-5253-8111(内線42254)