Archives

LINKSのイベント開催記録やコラム

公共交通オープンデータチャレンジ2024 – powered by Project LINKS –

2025年2月15日 最終審査会

EVENT

2025-02-15

2025年2月15日(土)に「公共交通オープンデータチャレンジ2024 – powered by Project LINKS – 最終審査会」を開催した。

本レポートでは、最終審査会の模様をお届けする。

「公共交通オープンデータチャレンジ2024 – powered by Project LINKS –」は、公共交通オープンデータ協議会と国土交通省のProject LINKSが連携して開催するアプリコンテストだ。

2024年度は、日本国外も含め、74作品の応募があり、その中から17作品が最終審査会へ選定された。

「公共交通オープンデータチャレンジ2024」は、GTFS等の公共交通データや、国土交通省が公開するProject LINKSやProject PLATEAUのデータなど、様々なオープンデータを活用したイノベーション創出のための開発イベントとして開催されている。本イベントをきっかけとして、地域の課題解決や新たなビジネスの創出につながるアプリケーションやサービス開発を推進することが開催の狙いとなっている。

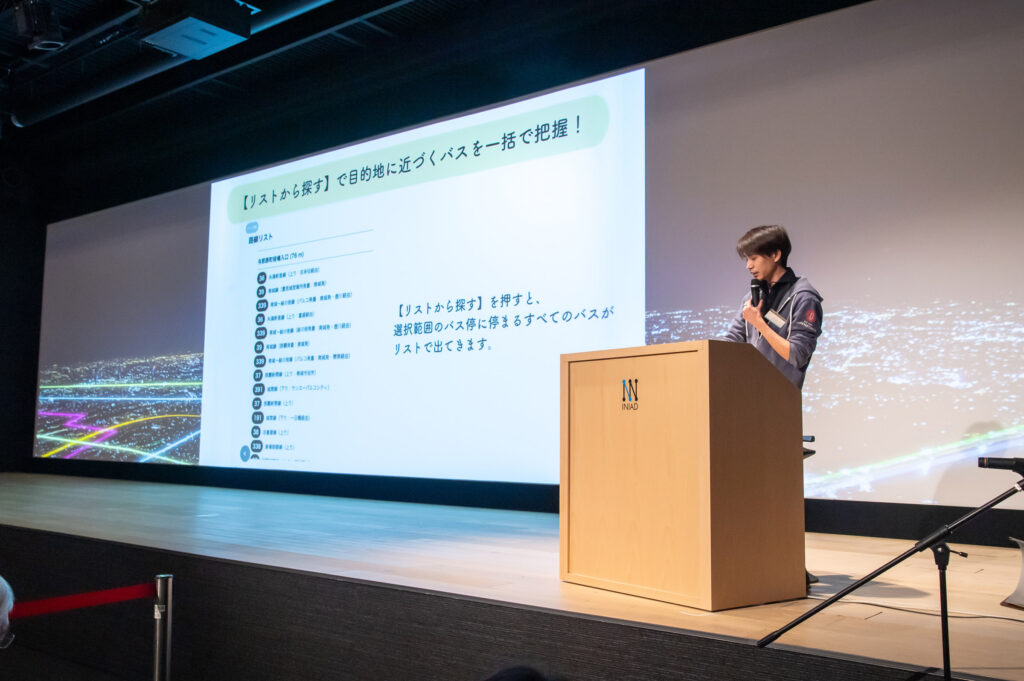

開催場所:INIAD(東洋大学情報連携学部)東洋大学赤羽台キャンパスホール

最終審査会、いよいよ開始!

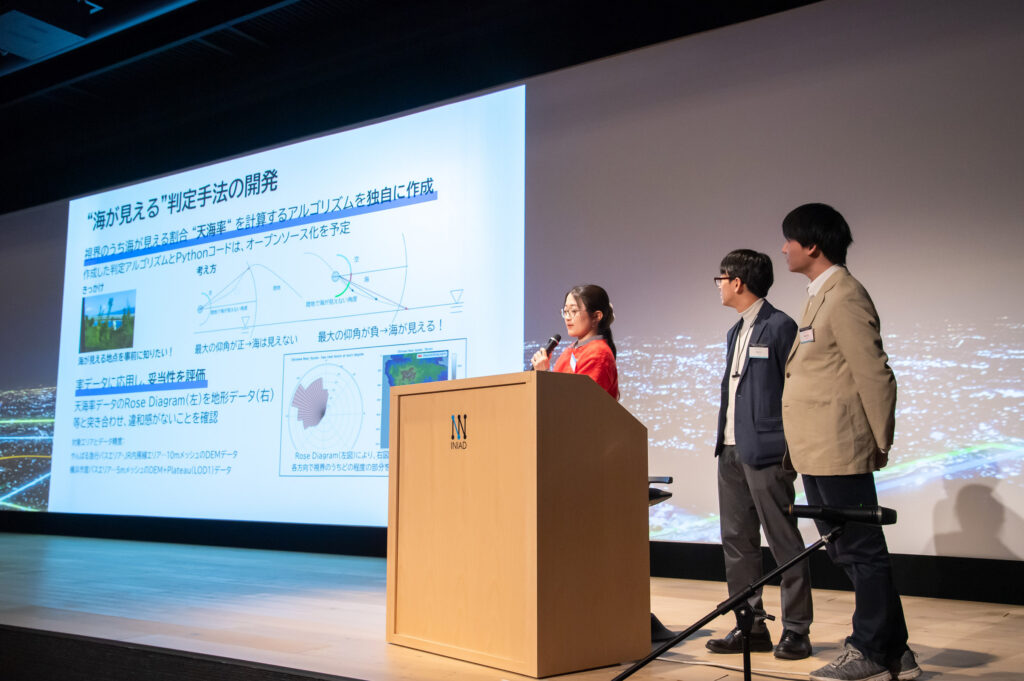

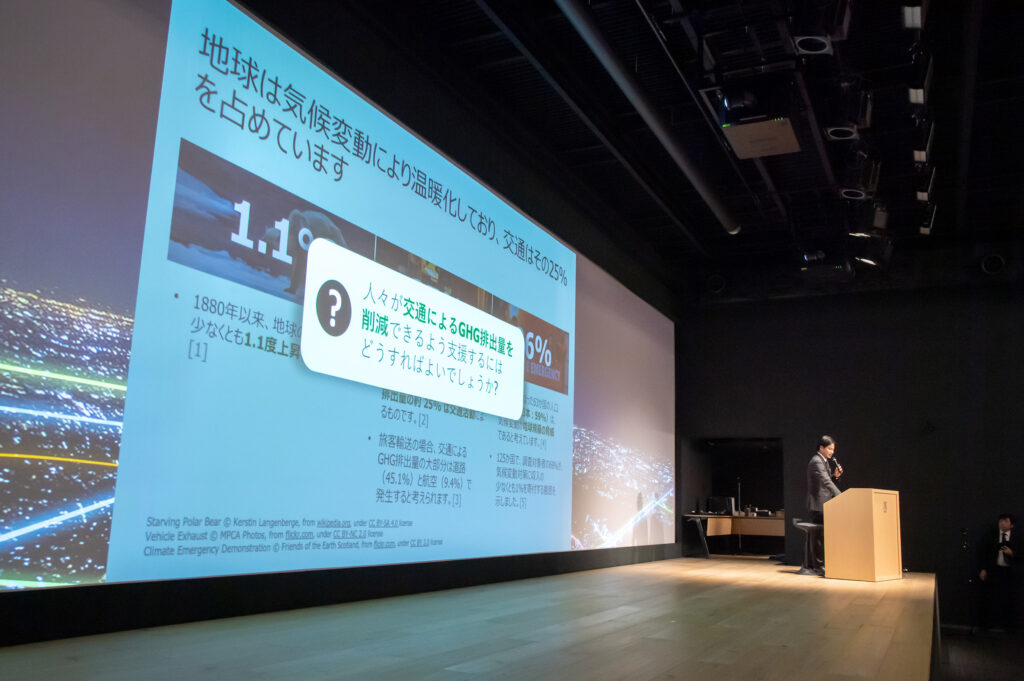

最終審査会はINIAD(東洋大学情報連携学部)のある東洋大学赤羽台キャンパスホールで実施される。発表者に加え、一般観覧者も集まり、会場の緊張感は徐々に高まっていった。

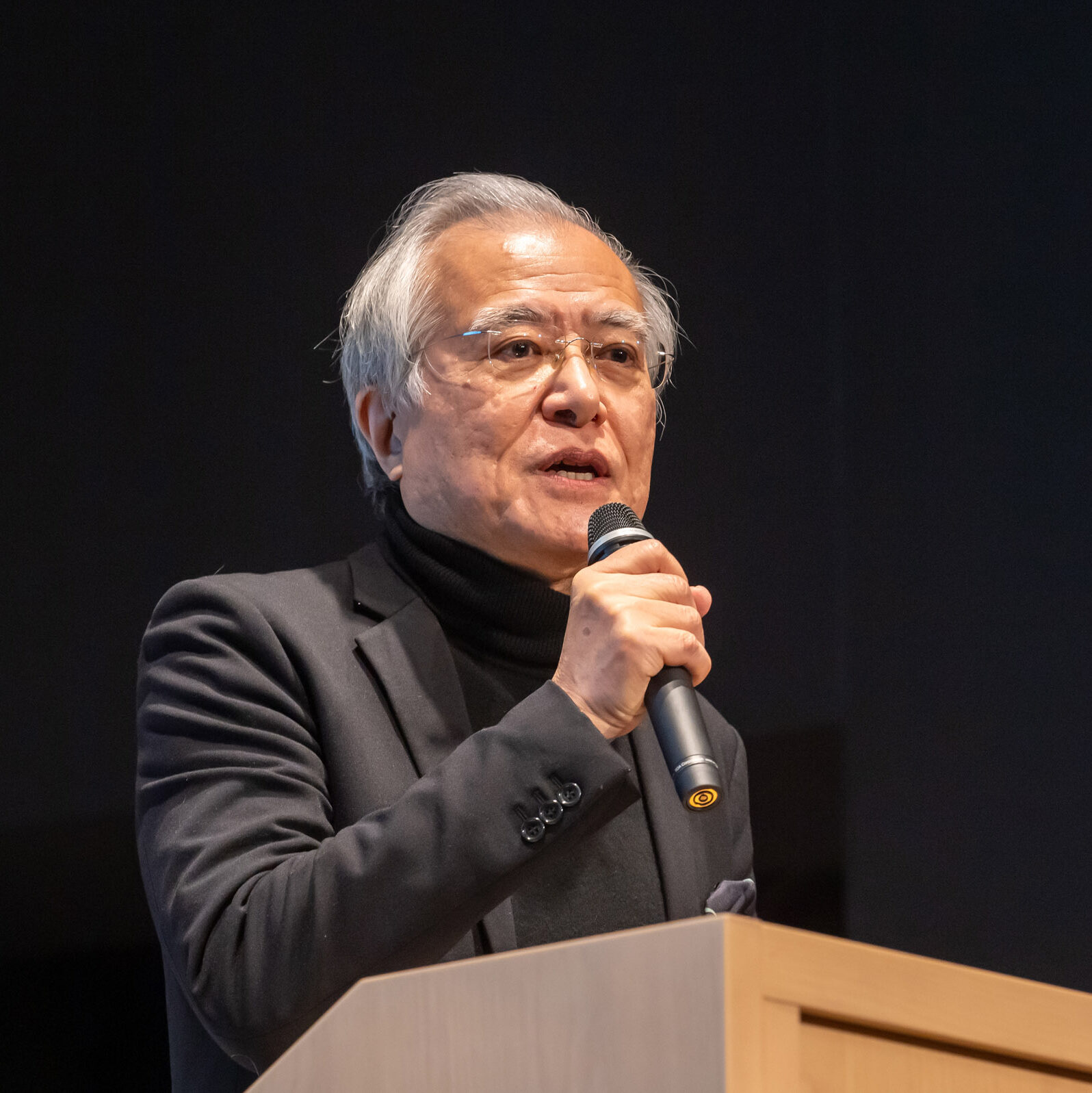

開会に当たり、審査委員長の坂村健東京大学名誉教授より開会の宣言と挨拶がなされた。坂村委員長からは、

「5回目になる本イベントは、過去最大のデータ数と事業者の協力で開催しました。(様々な観点から作成されたアプリの数々なので、)是非発表するだけでなく、知見を広めることにも役立てて頂きたい。」といった、更なるイノベーションにも繋がることを期待したコメントがあった。

また、Project LINKS テクニカル・ディレクターであり、本イベントの審査員でもある内山より、「国土交通省では、2024年からProject LINKSとして取り組みがはじまり、国土交通分野のデータ整備を加速し、省内外で利用できるように環境を整えています。本イベントではこれらのデータ等も活用したイノベーションを期待しております。」との言葉があった。

両主催者による挨拶が済んだ後は、いよいよ最終審査会の開始となる。

最終審査会では、全17チームが5分間のプレゼンテーションとデモが行われる。各チームともに、開発したアプリやサービスの技術的な特徴やソリューションとしての優位性などをアピールした。

ファイナリストのプレゼンテーション概要

チーム「untitled0.」からは、アート表現と地域交通を組合わせた可視化アプリ「Annelida」が発表された。「Annelida」は、アートを活かして、都市のデータを公共政策の決定に活用・接続したい、という発想から生まれた。公共交通をミミズの様な生態系に見立てて表現することで、時空間な公共交通の空白地帯と多様性を可視化している。

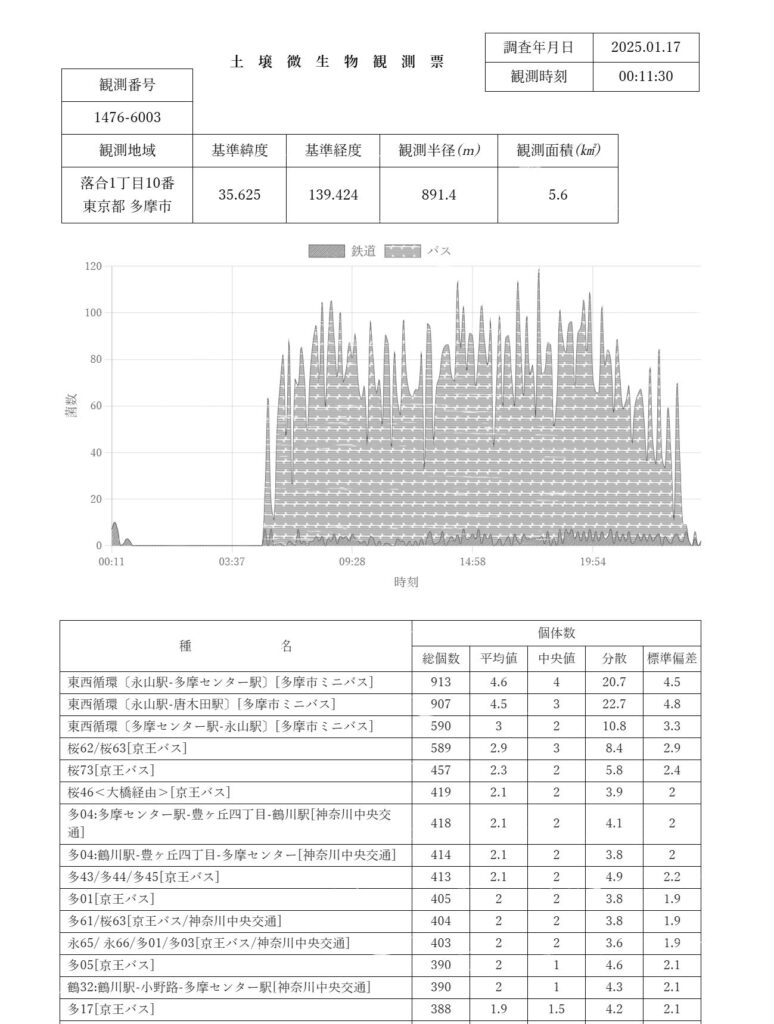

チーム「西片トコトコ探索会」からは、地図情報とGBFSデータを組み合わせた検索アプリ「急がば漕げマップ」が発表された。「急がば漕げマップ」は、急いでいるときに鉄道のみを利用するより自転車を漕ぐ方が早いのでは、という発想から生まれた。到達時間マップとサイクルポテンシャルマップの二つで構成し反映しており、利用者目線だけでなく、事業者や自治体に向けサイクリングロードやバス路線の整備にも活かしたいという目的がある。

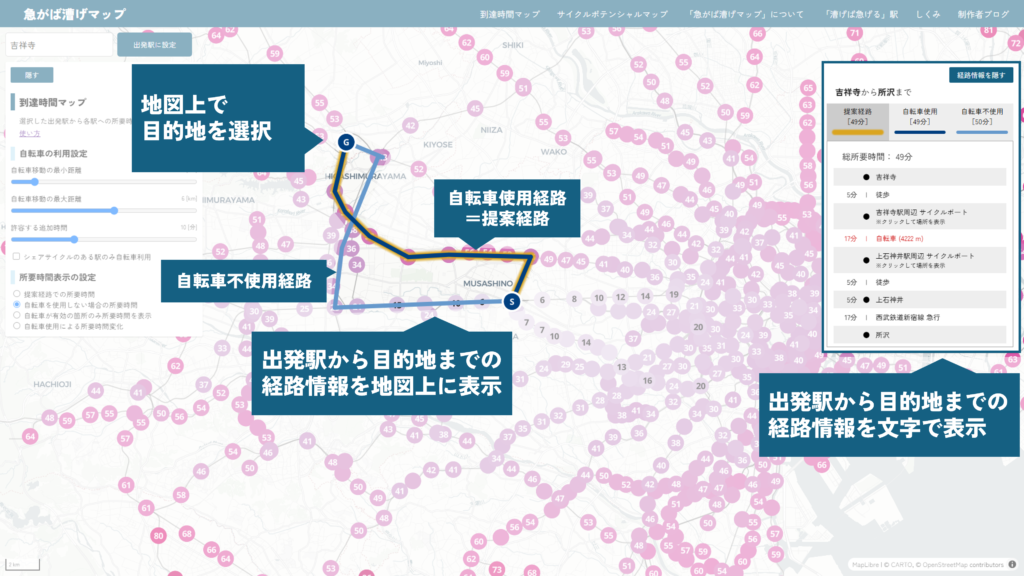

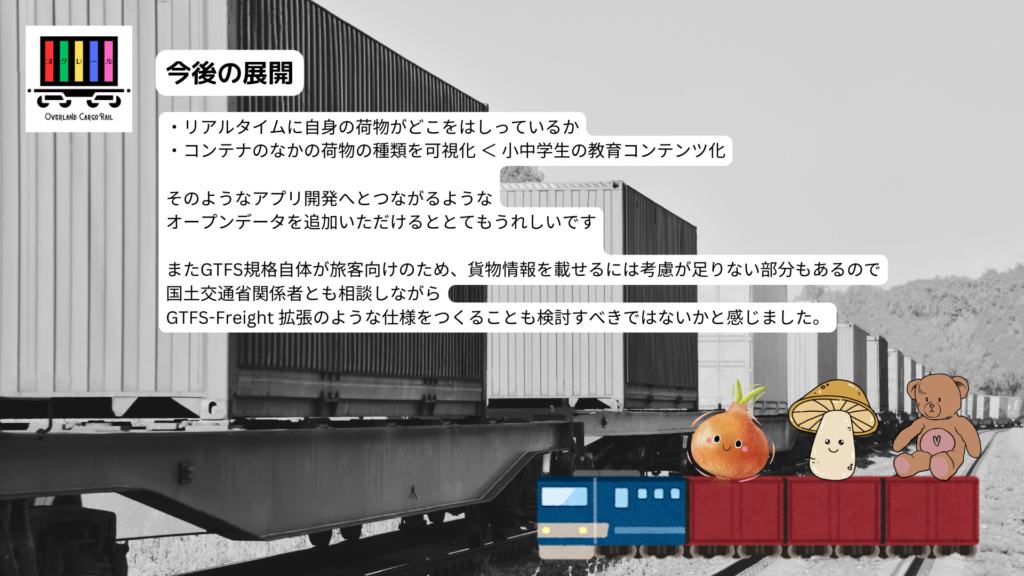

チーム「久田智之」からは、JR貨物のGTFSデータを用いた可視化アプリ「OcRail」が発表された。「OcRail」は、日本の流通を支えるJR貨物の流通網を眺めることで、愛でて安らぎを覚えることを目的としている。今後のGTFS-貨物拡張の仕様の策定を明示するだけでなく、貨物列車が日本の流通を支えるべく夜中も稼働していることなどを可視化したことで教育的な一面もある。

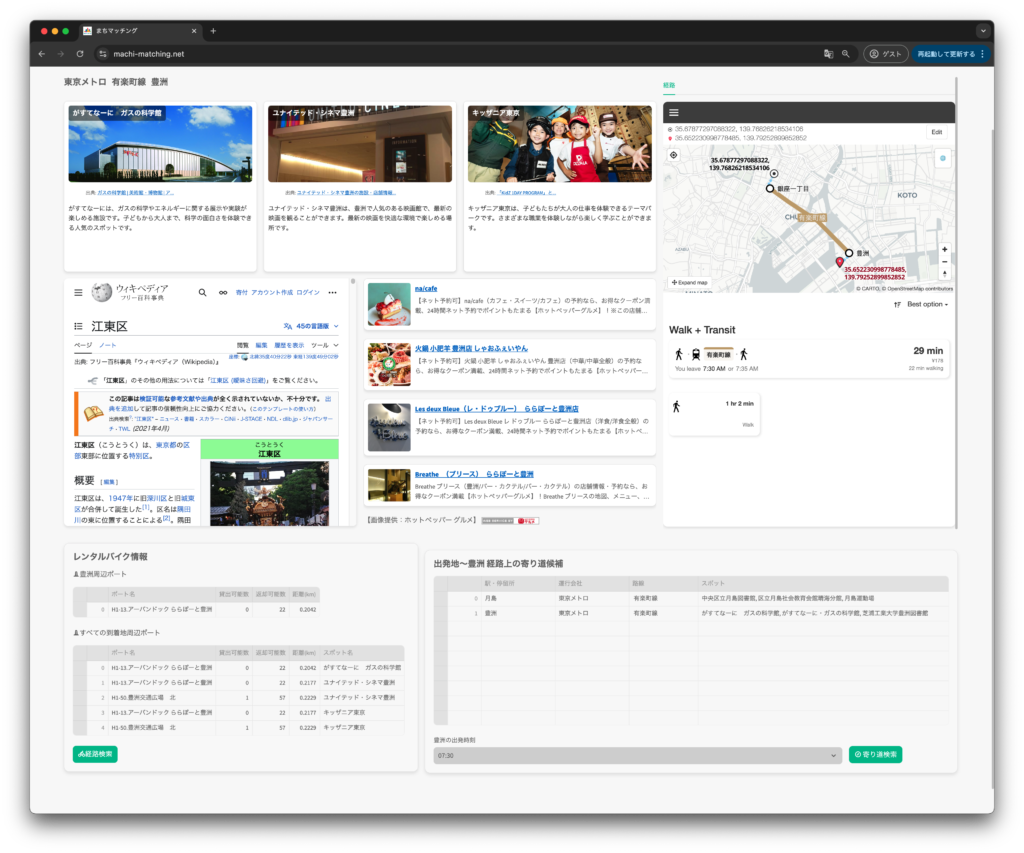

チーム「高木健太」からは、おでかけスポットを自動提案するアプリ「おでかけ提案アプリ まちマッチング」が発表された。

知らないまちを歩いてみたい!だが情報把握が面倒、という発想から生まれた。検索条件に“目的地”ではなく“テーマ”を入力することで、スポットと解説を画像付きで表示可能にしている。オーバーツーリズムなど様々な問題の解消へ繋げたいという目的がある。

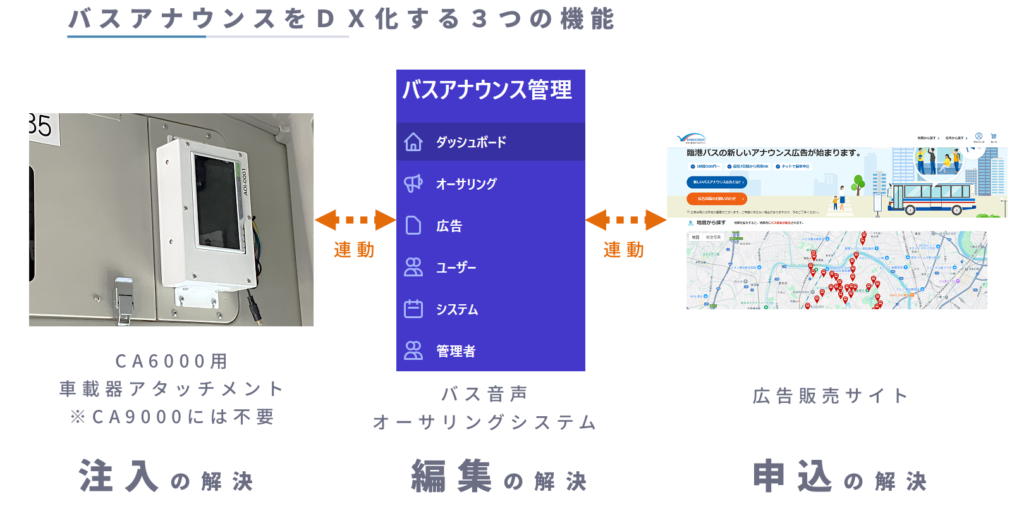

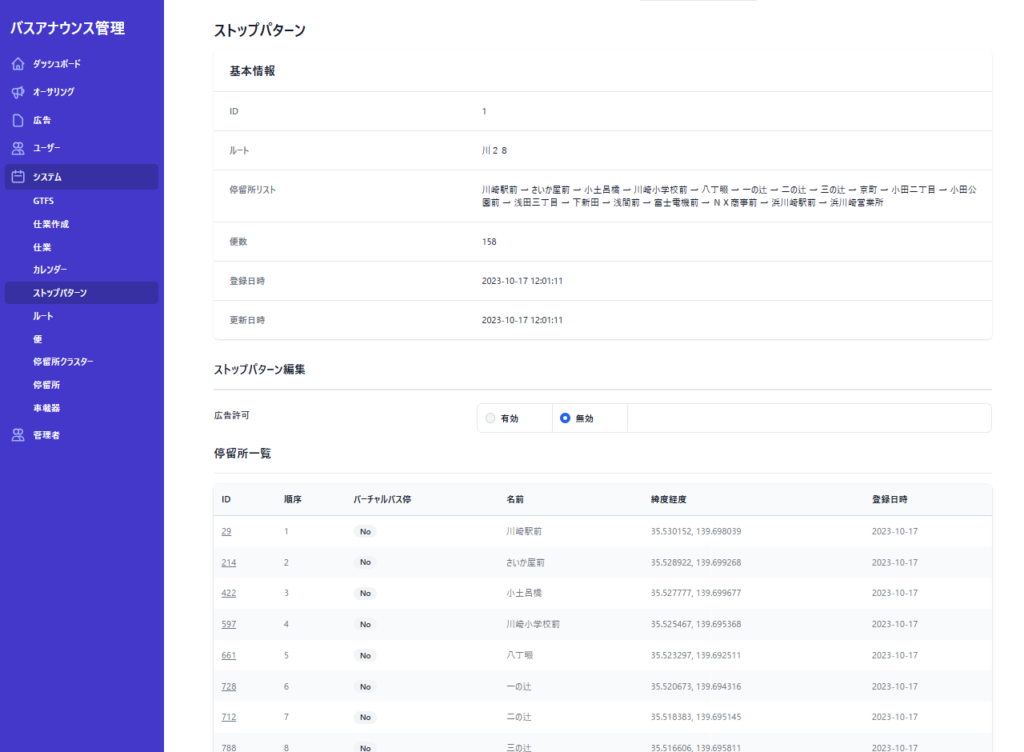

チーム「株式会社ケイエムアドシステム」からは、オンラインで手軽に音声アナウンスを変更可能にするためのシステム「オンライン⾞内アナウンス AOIシステム」が発表された。

“バスの車内アナウンスは頻繁な更新が難しい、かつ高コストである”という点を改善したいという発想から生まれた。花火大会の臨時バスのアナウンスなどタイムリーな情報を発信可能にし、また停車パターンから基本的なアナウンス文を自動作成可能にしている。

同志社大学経済学部宮崎耕ゼミ「チームMIYAZAKI」からは、ユーザーの体重や体調を考慮して、最適なルートを選択可能するアプリ「CALOCULATE」が発表された。

移動エネルギー(カロリー)に着目することから生まれた。バス・電車・徒歩など移動手段に応じたカロリーを表示することで、ユーザーはその時のコンディションから、ルートの選択を可能にしている。

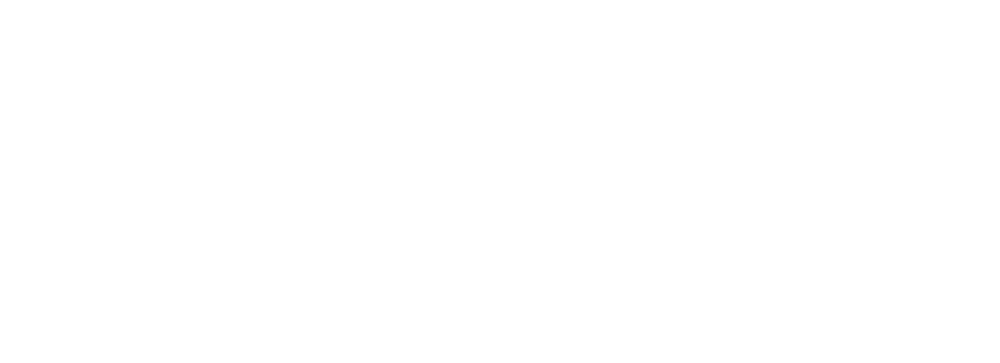

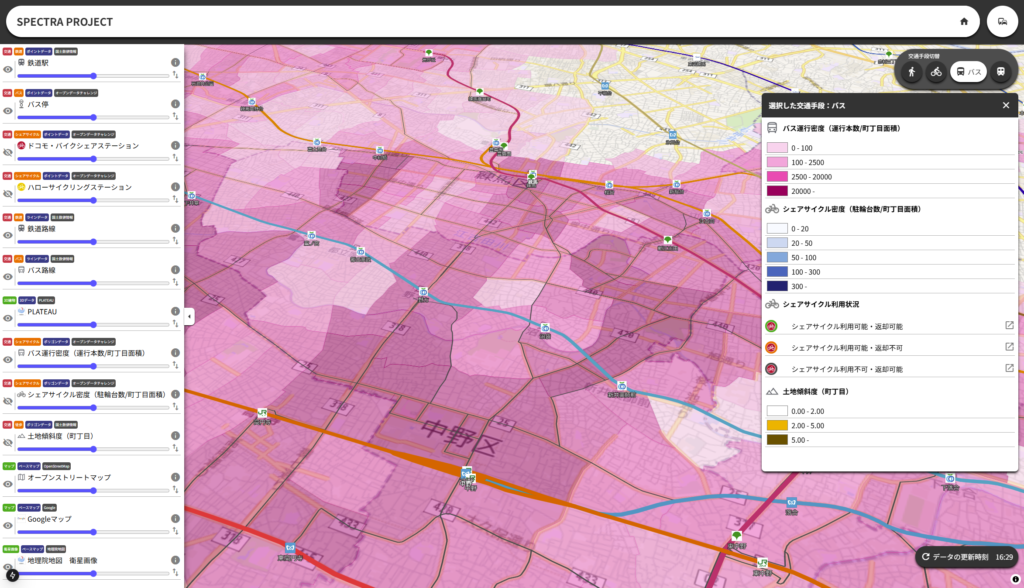

チーム「SPECTRA PROJECT」からは、まちの交通利便性を総合的・定量的に可視化するアプリ「公共交通分析ツール – SPECTRA PROJECT」が発表された。

都心以外で“働く・遊ぶ”以外のニーズが増加しており、まちの価値を“都心への所要時間や駅チカ以外で評価できないか”という発想から生まれた。シェアサイクルが充実していることを把握でき、更に災害時での把握や施策の検討にも役立てたいという目的もある。

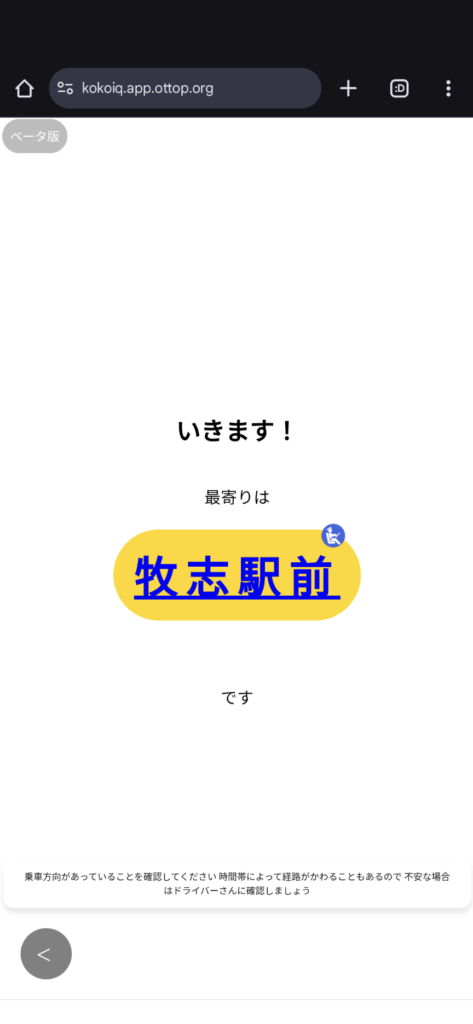

チーム「OTTOP オフ会」からは、目的地からバス路線を検索できるアプリ「ここいく︖」が発表された。

バス停にて「●●に行きますか?」こんな会話から生まれた。乗る予定のバス路線以外でも目的地付近を通らないかどうかを確認できる。歩ける範囲も設定可能なため、自由度の高いアプリとなっている。

チーム「草薙昭彦」からは、世界中の公共交通機関のリアルタイム運行を、3Dマップ上で見ることが出来るアプリ「GTFS box」が発表された。

GTFS作成・提供者とユーザーが双方から手軽に利用できるもので、カメラ視点を変更でき、動的にGTFSやGTFS-RTを読み込むことが可能。自分の見たい電車やバスの情報を地図形式で簡単に閲覧可能となっている。

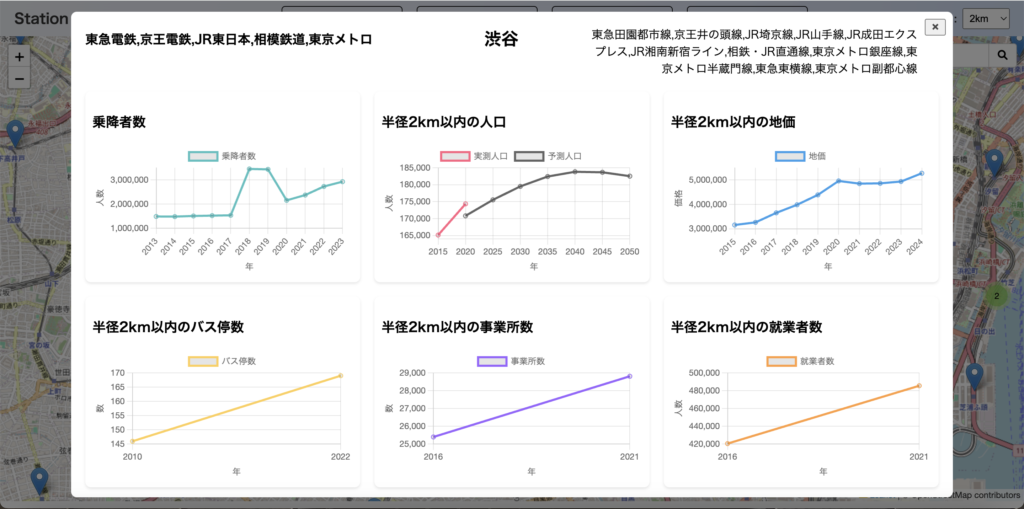

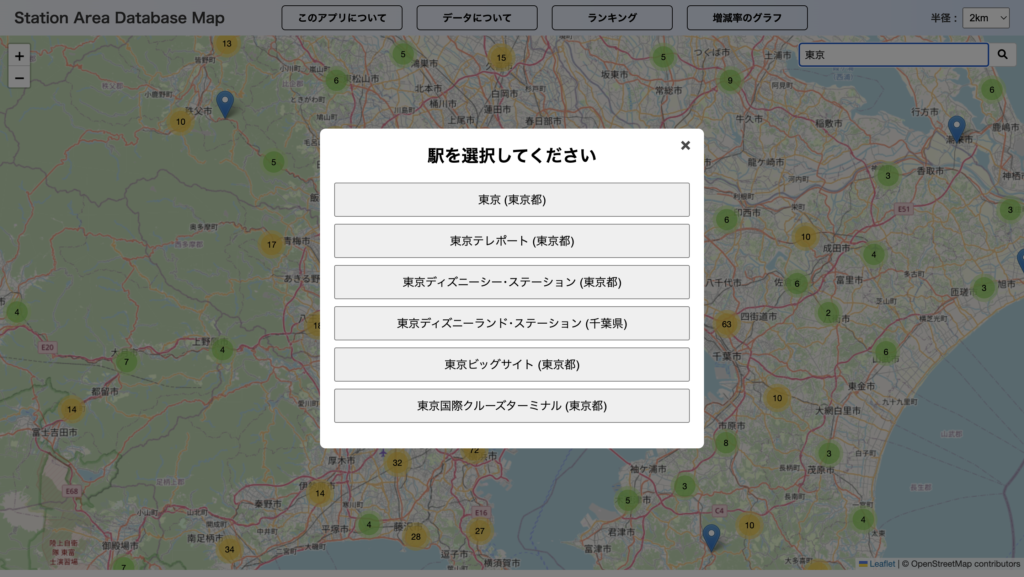

チーム「臼井健祐」からは、データベースとマップを融合したWebアプリ「Station Area Database Map」が発表された。

地図上で選択した半径毎に、誰でも簡単に駅周辺のオープンデータを活用できるアプリとなっている。駅の情報や都道府県ごとの地価の高い駅や乗客数の多い駅などをランキング形式で把握可能。乗降者数の増減や人口予測など、統計情報の分析に活用可能となっている。

詳細:https://station-area-database-map-e3cf888068c6.herokuapp.com/

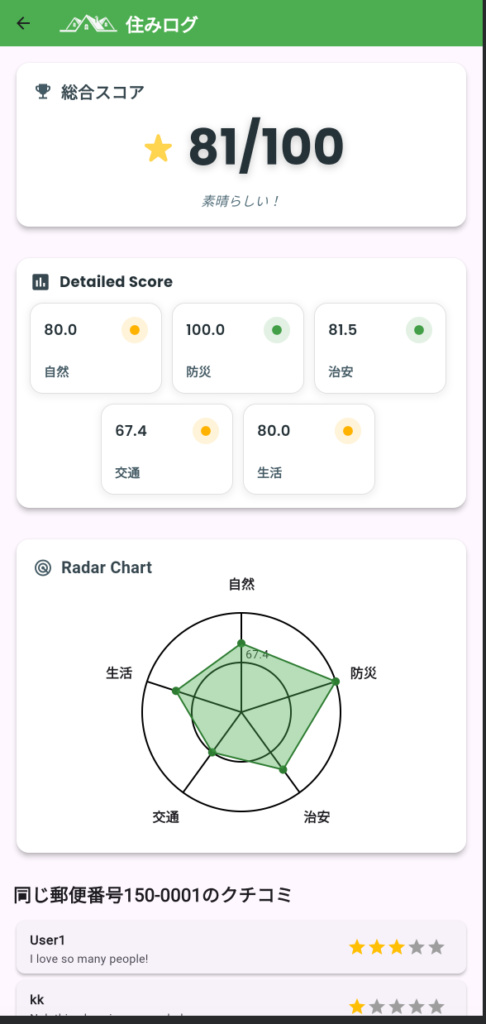

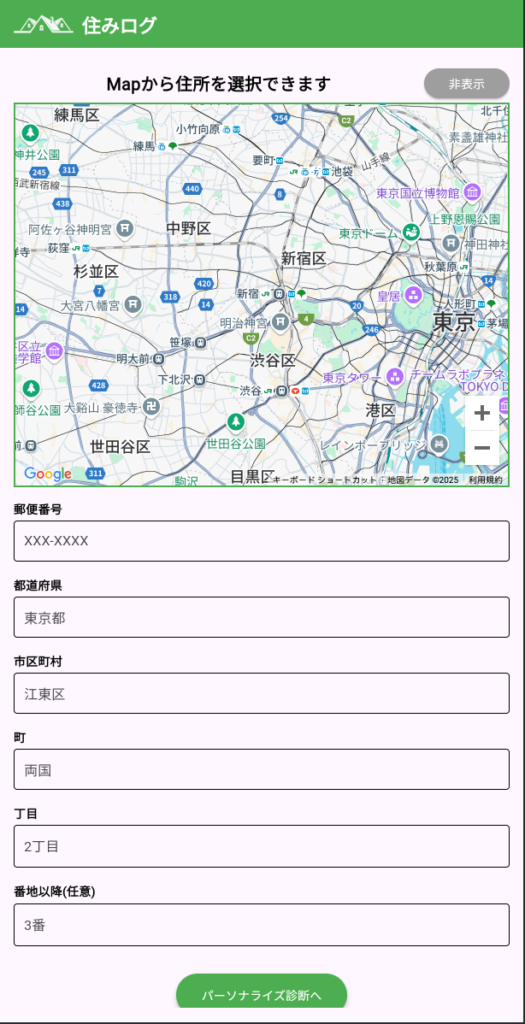

チーム「住みログ」からは、住みやすさを可視化したアプリ「住みログ」が発表された。

引っ越しの際など、治安や交通の利便性、自然環境などの指標を把握することが可能。ハザードマップ情報や商業施設・医療機関の情報も組み込んでおり、住みやすさの総合点を算出することで指定エリアの評価を確認可能なアプリとなっている。

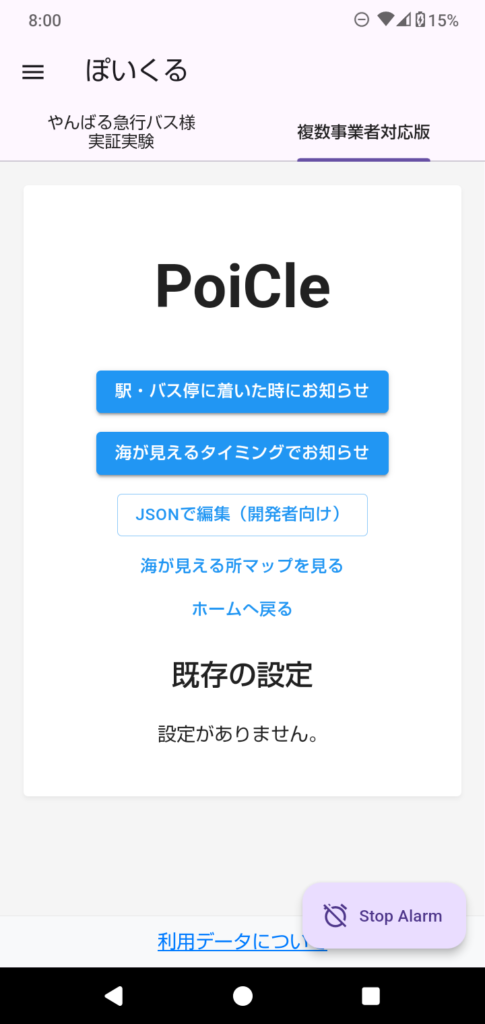

「チームぽいくる」からは、電車の寝過ごしを防ぐ&海が見える駅を通知するアプリ「PoiCle / ぽいくる」が発表された。

GTFS-RTを用いており、リアルタイムでの交通機関の情報を把握でき、電車の遅れや目的地到着前にアラームで寝過ごしを防ぐことが可能。スマートフォンの位置情報は不要であることがポイントとなっている。

詳細:https://play.google.com/store/apps/details?id=window_grapher.com.alarm&pli=1

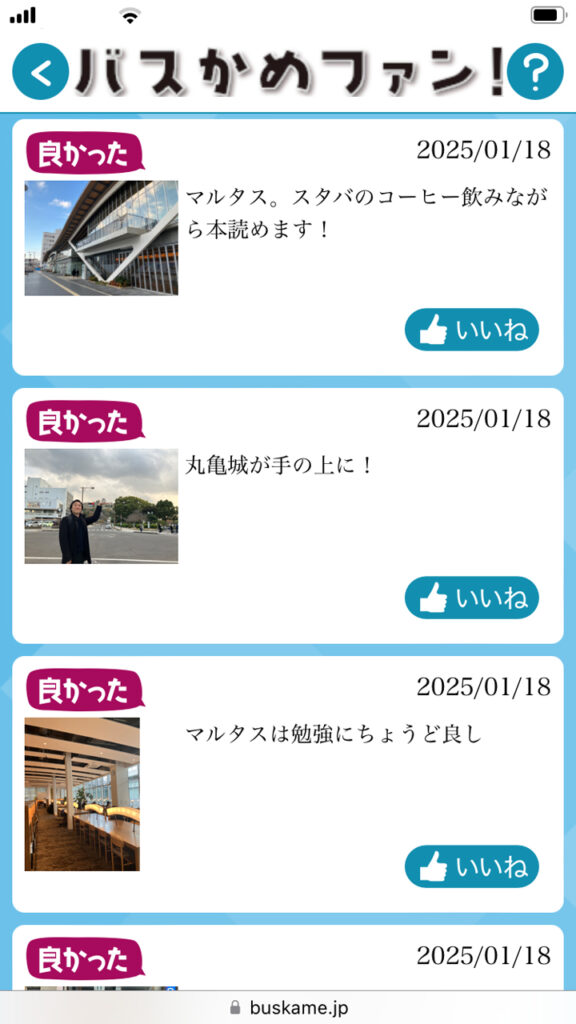

チーム「三菱地所設計 + Pacific Spatial Solutions」からは、育成ゲーム要素のある地域活性化のためのWebアプリ「丸⻲市バス停SNSウェブアプリ「バスかめファン︕」」が発表された。

香川県丸亀市にて公共交通機関を拡充するべく“かめ丸を育てつつ公共交通機関を利用する機会を増やす”という趣旨のアプリ。ゲーム感覚にすることで、幅広い層をターゲットにしている。バスを利用するユーザーだけで無く、観光客や地元店舗の経営者など様々なステークホルダーからの情報のプラットフォームになることを目的としている。

チーム「東真史」からは、カメラの画像認識により路線のロゴを検出して、簡単に路線案内を提供するアプリ「メトロファインダー」が発表された。

日本人だけでなく、外国の方が地下鉄を利用しやすい様にアプリを開発。路線の情報から時刻表・駅の詳細まで確認が可能となっている。

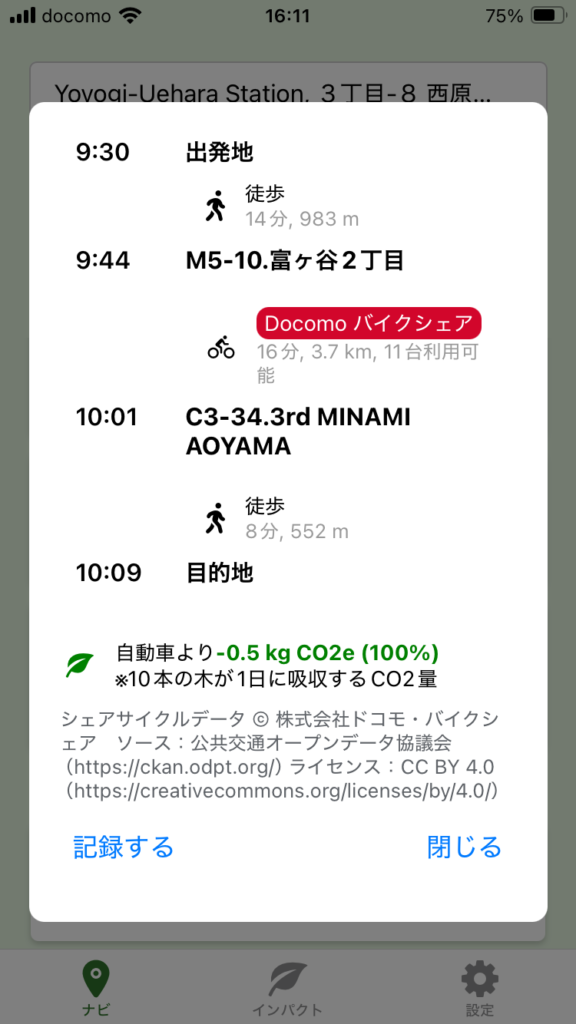

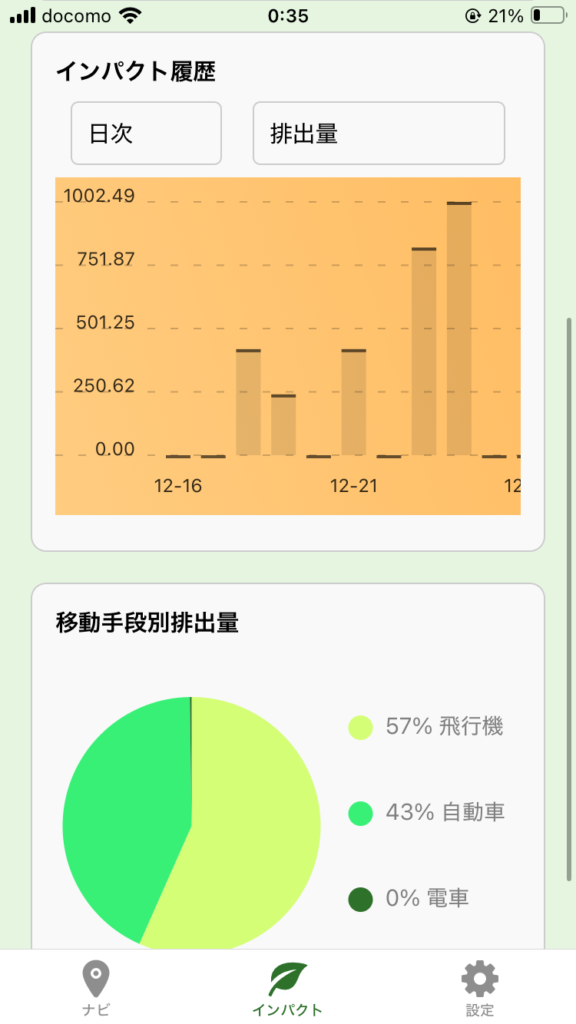

チーム「Nam Pham」からは、CO2削減を促進することを目的としたアプリ「LeafLane – Go the Green Way(LeafLane 〜地球に優しいナビ〜)」が発表された。

地球温暖化を25%起因する“交通要因”に着目して生まれた。経路検索と連携した交通モードの組合せごとにCO2排出量の違いを把握できる。自身が選択した経路に応じて排出量削減への貢献度を確認できる機能もある。

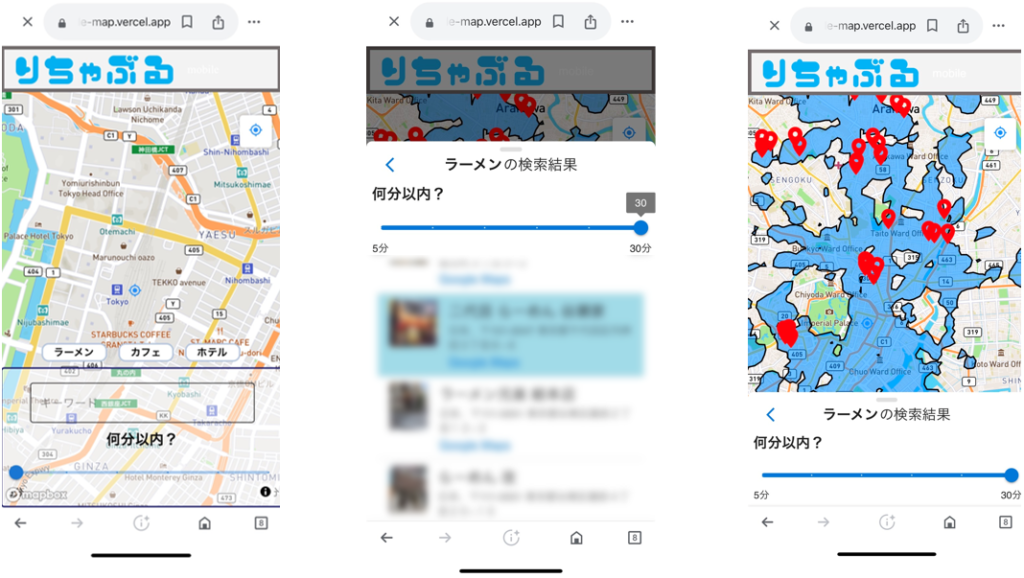

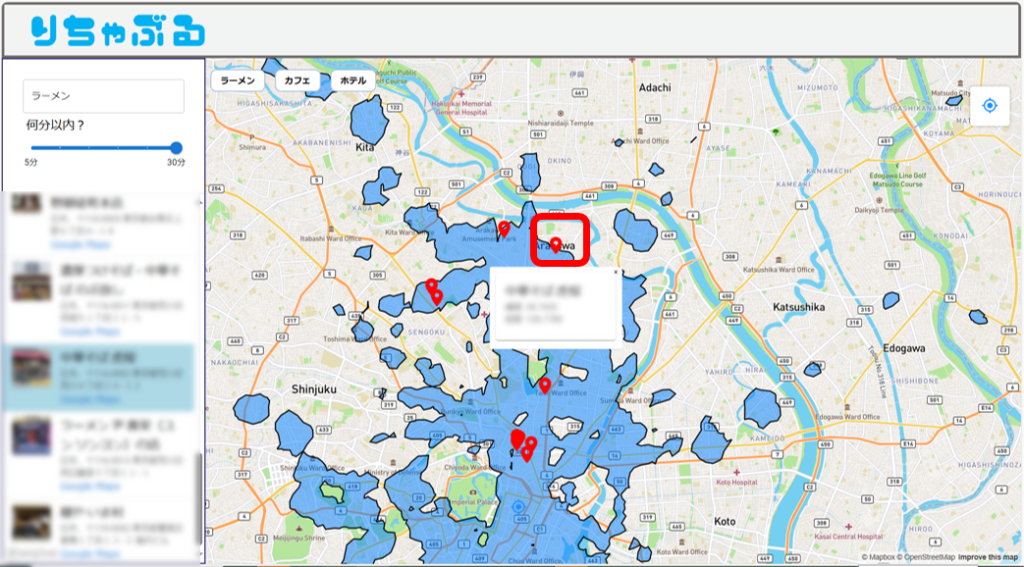

チーム「横関倖多」からは、所要時間から逆算して目的地への最適なルートを提案するアプリ「りちゃぶる (東京版)」が発表された。

直線距離で最短に見えても、鉄道を使うと意外と所要時間がかかる、というような問題に対し、「30分以内に到達できるラーメン屋」といった検索方法で経路・店舗検索が可能となっている。

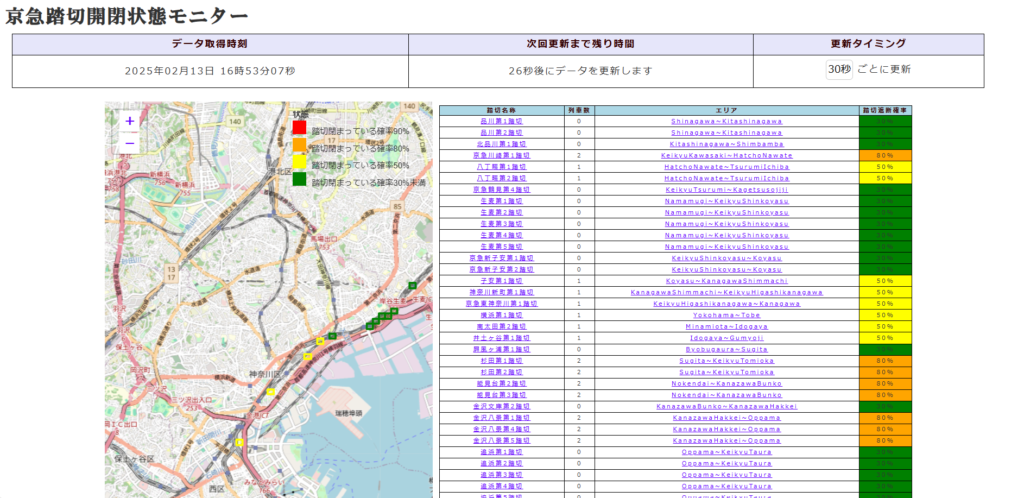

チーム「金海英・正治咲良・佐藤彰洋」からは、踏切の開閉状態をリアルタイムにて把握可能なアプリ「RailroadCrossFree」が発表された。

大学の前の踏切がなかなか開かないことから発案された。列車のロケーション情報を用いて踏切の開閉予測を行うアルゴリズムを開発しており、ユーザーは踏切位置ごとの開閉状況を把握することができる。今後は、本アプリの全国への拡大と歩行者の移動支援にも取り組んで行きたいとのこと。

最優秀賞に選ばれたのは・・・?

全チームの発表が終わり、審査委員による最終審査会が始まった。審査プロセスは非公開とされたが、ファイナリストである各作品はいずれもレベルが高く、審査員同士で様々な議論がなされた。

最優秀賞には、「急がば漕げマップ」が選定された。選定の理由について、坂村審査委員長からは、「明確な課題設定があるほか、オープンデータの組み合わせの点でも優れた作品である」といったコメントがなされた。

また、準最優秀賞には、「PoiCle / ぽいくる」と「RailroadCrossFree」が選定された。

篠原審査員からは、どちらの作品に対しても「リアルタイムデータの活用の観点が面白い」といったコメントがなされた。

内山審査員から審査員特別賞には、「オンライン⾞内アナウンス AOIシステム」」が選定された。

「バス車内の案内表示機や音声案内機などのいわゆる車載システムは非常に複雑にできており、これまでクラウド管理は難しかった。本アプリは、音声案内システムをライトにクラウド管理可能とするソリューションであり、路線や系統情報のインプットはGTFSで運用可能であるという点で、非常にインパクトのあるソリューションであると思う。」と述べ、交通空白や地域交通の面での課題解決に繋がると評価した。

そのほか、Project LINKS賞には、「OcRail」と「公共交通分析ツール – SPECTRA PROJECT」が選定された。内山審査員より「OcRail」について、「今回JR貨物様のご協力で貨物列車の時刻表情報をGTFSで作成したが、この作品ではデータをうまく使ってくれた。このアプリをきっかけに、標準化されたデータ規格での新しいソリューションが開発されることを期待したい。」と次への期待が示された。「公共交通分析ツール – SPECTRA PROJECT」については、「タイリング技術やズームレベルに応じたデータの出し分けなど、WebGISのパフォーマンスを向上させる技術力が高く、UIUXも優れていると感じた。」と作り込みの高さについてコメントがなされた。

受賞作品

※詳細はこちら

急がば漕げマップ(西片トコトコ探索会)

PoiCle/ぽいくる(チームぽいくる)

RailroadCrossFree(金海英・正治咲良・佐藤彰洋)

公共交通分析ツール – SPECTRA PROJECT(SPECTRA PROJECT)

GTFS box(草薙昭彦)

住みログ(住みログ)

メトロファインダー(東真史)

Annelida(untitled0.)

オンライン車内アナウンス AOIシステム(株式会社ケイエムアドシステム)

CALOCULATE(同志社大学経済学部宮崎耕ゼミ(チームMIYAZAKI)

ココいく?(OTTOP オフ会)

<JR東日本賞>

丸亀バス停SNSウェブアプリ「バスかめファン!」(三菱地所設計+Pacific Spatial Solutions)

りちゃぶる(東京版)(横関倖多)

<Project LINKS賞>

OcRail(久田智之)

公共交通分析ツール – SPECTRA PROJECT(SPECTRA PROJECT)

<INIAD賞>

Annelida(untitled0.)

おでかけ提案アプリ まちマッチング(高木健太)

Station Area Database Map(臼井健祐)

LeafLane-Go the Green Way(LeafLane~地球に優しいナビ~)(Nam Pham)

閉会・審査員講評

すべての賞の受賞が終わり、「公共交通オープンデータチャレンジ2024」も閉会の時間となった。

最後に、各審査委員から全体の講評が行われた。以下ではそのポイントを紹介する。

伊藤審査員

「単に移動が便利になることや早くなるということだけで無く、付加価値やベネフィットがある点が良いと感じた。」

吉村審査員

「「Annelida」など「データを可視化するだけでなく、住民のみなさんとコミュニケーションをとることを目的としているのではと読み取り評価しました。」

篠原審査員

「全体的に、顕在化している課題への取り組みや、潜在している問題などを可視化する取り組み、プロダクトマーケットフィットを目指す取り組みなど、様々な観点があって刺激となりました。」

別所審査員

「「RailroadCrossFree」など、歩行者の移動支援への展開も感じられた。オープンデータは組み合わせが大事だと思うので、今後の活躍も期待します。」

今回の「公共交通オープンデータチャレンジ2024」では、例年よりもさらに高いレベルの作品が多く、GTFSをはじめとするオープンデータが生み出すイノベーションの可能性を大いに示す結果となった。

また、イベントに連携して、国内ではJR東日本やJR貨物、京都市営地下鉄、秋田市などのデータが新たにGTFS等で提供された。活発な開発の背景には、全国の交通事業者の理解と協力が不可欠であったことは、ここで改めて明記しておきたい。

国土交通省では、今後も国土交通分野のデータを活用した“新サービスの創出、社会課題の解決、そして地方創生”のために、更なる取り組みを実施していく方針だ。

審査員長

坂村 健 氏

公共交通オープンデータ協議会 会長、東京大学名誉教授

1951年東京生まれ。

東京大学名誉教授。INIAD cHUB(東洋大学情報連携学学術実業連携機構)機構長。

公共交通オープンデータ協議会会長。工学博士。

IEEEライフ・フェロー、ゴールデンコアメンバー。1984年からオープンなコンピュータアーキテクチャTRONを構築。さらに住宅、ミュージアム、ビル、都市などへの広範囲なデザイン展開を行っている。2023年「TRONリアルタイムOSファミリー」がIEEE Milestoneに認定。2015年ITU150Awardを受賞。2023年IEEE Masaru Ibuka Consumer Technology Award受賞。他に2006年日本学士院賞、2003年紫綬褒章。

審査員

内山 裕弥

国土交通省 総合政策局 モビリティサービス推進課/情報政策課 総括課長補佐

Project LINKS テクニカル・ディレクター

PLATEAU ADVOCATES 2024

東京大学 工学系研究科 非常勤講師

東京大学 空間情報科学研究センター 協力研究員

1989年東京都生まれ。首都大学東京、東京大学公共政策大学院で法哲学を学び、2013年に国土交通省へ入省。

国家公務員として、防災、航空、都市など国土交通省の幅広い分野の政策に携わる。

法律職事務官として法案の企画立案や法務に長く従事する一方、大臣秘書官補時代は政務も経験。

2020年からはProject PLATEAUのディレクターとして立ち上げから実装までを一貫してリード。2024年からはProject LINKSを立ち上げ。2024年7月から現職。

伊藤 健一 氏

東日本旅客鉄道株式会社 マーケティング本部 戦略・プラットフォーム部門 MaaSユニット ユニットリーダー

吉村 有司 氏

東京大学 先端科学技術研究センター 特任准教授

愛知県生まれ、建築家。2001年よりスペインに渡る。ポンペウ・ファブラ大学情報通信工学部博士課程修了(Ph.D. in Computer Science)。バルセロナ都市生態学庁、マサチューセッツ工科大学研究員などを経て2019年より現職。ルーヴル美術館アドバイザー、バルセロナ市役所情報局アドバイザー。国内では、国土交通省まちづくりのデジタル・トランスフォーメーション実現会議委員、東京都「都市のデジタルツイン」社会実装に向けた検討会委員、第19回全国高等専門学校デザインコンペティション創造デザイン部門審査委員長などを歴任。

篠原 徳隆 氏

株式会社ヴァル研究所 執行役員 MaaS事業部 プロデューサー

エンジニアからキャリアをスタートさせて、営業/プリセールスから企画&マーケティングを経て、新規事業開発部 部長&事業戦略ボードメンバーを歴任。BtoB/BtoC/BtoBtoCと社内のあらゆる事業に関わり、社内最多の11個のProductを立ち上げ。ゼロイチが得意領域。

現在はMaaS領域のプロデューサーとして、交通事業者との共創に取り組み、MaaSで必要とされる新たな経路検索の価値創出に取り組む。

別所 正博 氏

INIAD(東洋大学情報連携学部)教授

東京大学大学院情報学環特任助教、特任講師、YRPユビキタス・ネットワーキング研究所を経て、2017年からINIAD(東洋大学情報連携学部)准教授。2023年よりINIAD(東洋大学情報連携学部)教授。2024年より学科長・大学院専攻長。博士(学際情報学)。

IoTやAIをはじめとしたデジタル技術による社会課題解決をテーマに、歩行者ナビゲーション、障がい者支援、オープンデータ、Bluetooth Low Energyによる混雑検出などの研究に取り組む。

司会者

池澤 あやか 氏

エンジニア・タレント

1991年7月28日 大分県に生まれ、東京都で育つ。慶應義塾大学SFC環境情報学部卒業。

2006年、第6回東宝シンデレラで審査員特別賞を受賞し、芸能活動を開始。現在は、情報番組やバラエティ番組への出演やさまざまなメディア媒体への寄稿を行うほか、IT企業に勤め、ソフトウェアエンジニアとしてアプリケーションの開発に携わっている。 著書に『小学生から楽しむ Rubyプログラミング』(日経BP社)、『アイデアを実現させる最高のツール プログラミングをはじめよう』(大和書房)がある。

特別協力・協力・オープンデータパートナー・後援紹介

主催

国土交通省

INIAD cHUB(東洋大学情報連携学 学術実業連携機構)

東京大学大学院 情報学環ユビキタス情報社会基盤研究センター

一般社団法人 社会基盤情報流通推進協議会(AJGID)

特別協力

東京都

東日本旅客鉄道株式会社

MobilityData

グーグル合同会社 YRPユビキタス・ネットワーキング研究所

協力

JR東日本をはじめとした25の鉄道事業者

71の路線バス事業者/226のコミュニティバス

23のフェリー事業者/5社の航空・空港関係事業者

2社のシェアサイクル事業者の協力

オープンデータパートナー

Project LINKS

Project PLATEAU

国土交通データプラットフォーム

一般社団法人デジタル地方創生推進機構(VLED)

総務省

気象庁

警察庁

国土地理院

リンク