Archives

LINKSのイベント開催記録やコラム

空の渋滞、CO₂、飛行機雲—見えない問題はデータが教えてくれる

東京大学 先端科学技術研究センター 航空宇宙モビリティ分野・伊藤恵理氏インタビュー

INTERVIEW

2025-08-04

行政に眠る“紙の山”を、政策に活かせるデータへ──。国土交通省が進めるProject LINKS(以下、LINKS)は、生成AIなどの技術を活用し、非構造的な情報の整理と利活用に挑んでいる。今回は、航空宇宙モビリティ研究の第一人者・伊藤恵理教授(東京大学)を迎え、国際物流や航空安全、地政学リスクといった視点から、LINKSが拓く可能性と課題を語り合った。

文:松下 典子 編集:北島 幹雄(ASCII STARTUP) 撮影:森 裕一朗

伊藤 恵理 |先端科学技術研究センター 航空宇宙モビリティ分野 教授/東京大学大学院 工学系研究科 教授

内山 裕弥 |国土交通省 総合政策局 モビリティサービス推進課 統括課長補佐、Project LINKS テクニカル・ディレクター

「紙のままじゃもったいない」行政データをDXで再起動するLINKSとは?

内山 LINKSは、国土交通省の情報政策課で2024年度から始まった新しいプロジェクトです。簡単に言うと、「行政の中に眠っている紙の情報を、きちんとデータとして使いましょう」という取り組みで、省内横断でいろんな分野のデータを整理して、活用につなげていこうとしています。

例えば、フェリーの事業許可とか、トラックの実績報告とか、申請書や報告書はほとんどが紙かPDFになっています。それも、手書きだったり様式が事業者ごとにバラバラだったりで、OCRでは全然読み取れない。これまでは職員が一枚ずつ目で見て、Excelに手打ちして統計を作っていました。さすがにそれは効率悪すぎるよねってことで、LINKSでは生成AI──いわゆるLLM(大規模言語モデル)を活用して、文脈を理解しながらデータ化する仕組みを作りました。

つまり、バラバラな書き方でも「これは人の名前だな」「これは船の名前だな」と、AIが判断して整理してくれるので、これまでデータ化が難しかったものが、ようやく活用できるようになってきました。

今はドローンの飛行情報やトラックの輸送実績、商用車の事故報告などで試していて、少しずつ成果が出てきています。とはいえ、まだ省内で使い始めている段階で、これから政策判断やオープンデータ化を通して、広く活用を進めていきたい。今回の対談も、有識者の皆さんにいろんな視点やアイデアをいただくための場にできればと思っています。

紙の壁を越えて、国際物流・航空安全の視点へ─LINKSが切り拓く次のフィールド

伊藤 LINKS、すごく興味深いです。航空機の貨物データもぜひ入れてください。例えば、半導体製造に使われるハロゲン系ガスのような高価な物資って、「ガス類」としか記録されてなくて、何がどう運ばれているのか実態が見えないのです。

例えば、成田に届いた国際貨物を、トラックで羽田に移して、そこから国内配送、という流れも普通にあるわけじゃないですか。国際と国内の輸送がつながってないと全体像が見えない。半導体を含む精密機器みたいなものの流れはよくわからないのです。

内山 税関のデータですよね。そこは財務省の管轄なので、なかなかハードルが高いですが、省庁横断にもチャレンジしていきたいですね。

伊藤 だからこそ、各省庁を横断して、物流関連のデータを統合して見られるようにしてほしいです。現状、誰もやってないですから。

内山 LINKSって、我々のチームで仮説を立てて、「こういうテーマどうですか?」と、省内の現場に提案して進めるスタイルをとっています。ですので、今みたいな視点はすごくありがたい。こちらで企画に落とし込めるかもしれません。

伊藤 航空分野でいうと、先ほどドローンのお話がありましたけど、民間機の飛行計画や経路データ、スポットアサインメントも、将来的には無人機や宇宙機とも関わってくるので、層構造で見ていく視点が必要だと思います。

あと、ヒヤリハット情報。今、NASP(国家航空安全計画)で過去のデータを分析して、将来のリスクを予測しようとしています。ヒヤリハットから注意喚起をするサイクルをつくろうとしていて。でも報告書は手書きで上がってくるので、分類がめちゃくちゃ大変です。

内山 それこそ我々のAIが活躍する場面ですね。

伊藤 データは航空局の安全部が持っていると思います。現場もデータ処理を思案していましたし、言えばデータを出してくれると思います。

内山 それはいいことを聞きました。紙の山があるなら、LINKSの出番ですね。

「空の交通」もまた、分断されたデータの集合体だった──伊藤教授が挑む“航空宇宙モビリティ”という未開の地

対話の中で、航空データや国際物流のデータ利活用の課題が話題に上ったが、まさにその領域に取り組んでいるのが東京大学・伊藤恵理教授だ。

伊藤 私はもともと航空管制を研究していましたが、2023年から東大・先端科学技術研究センター(先端研)に所属しています。そこで要望を受けたのが「誰も聞いたことがない新しい分野を立ち上げてください」という無茶振りでして……。

試行錯誤の末にたどり着いたキーワードが「航空宇宙モビリティ」です。旅客や貨物を輸送する航空機だけでなく、空飛ぶクルマ、ドローン、宇宙往還機など、今や空には階層も特性も異なる乗り物が次々と登場しています。こうした多層的な空の交通を、どう安全にマネジメントするか。それを探る分野です。

さらに民間航空機が離着陸する空港は、モビリティの起点でもあります。例えば、成田空港では2029年に3本目の滑走路が完成予定で、その後は圏央道や鉄道と接続する「メガターミナル構想」も進行中です。空港と周辺モビリティとの接続も重要なテーマになります。

内山 それは、どんな学問に分類されるのですか? 土木? 航空工学?

伊藤 所属は航空宇宙工学専攻ですが、実際は土木の交通計画、経済安全保障、通信、気象などさまざまな分野が絡んでいます。ですから私は「問題オリエンテッド」で、学際的なアプローチで取り組んでいます。テーマは「空の交通システム全体」ですね。

地政学リスクから飛行機雲まで──“空のインフラ”を再設計するという挑戦

伊藤 安全も大きな課題です。空の安全には、大きく2つの側面があります。ひとつは、航空機運航に関わる“直接的な安全”です。2024年1月に羽田空港で日本航空機と海上保安庁機が衝突・炎上した事故のようなケースは、米国など世界でも相次いでいます。AIによる支援やシステムの自動化など、事故をどう防ぐか、多角的に検討する必要があります。

もうひとつは、“間接的な安全”です。重要物資を運ぶサプライチェーンが守られるかという経済安全保障の観点です。旅客機の貨物室には、半導体のような産業に必要不可欠な物資が積まれていることも多いのですが、現在は日系エアラインなどもロシア上空を避けて迂回する飛行経路をとっており、航空ネットワークそのものが変化しています。そうした地政学的なリスクの中で、日本が確実に物資を届けられる体制を整えられているか──これも重要な安全の問題です。

加えて、気候変動の視点も欠かせません。今年の夏もものすごく暑くて生命の危機を感じました。飛行機はCO₂を排出しますし、それに加えて「飛行機雲」の温暖化影響も指摘されています。

内山 飛行機雲はただの水蒸気のようですが、影響があるのですか?

伊藤 実は、飛行機雲が夜間や冬の早朝に発生すると、地球の熱放射冷却を妨げてしまうことがわかってきています。日本の上空は湿度が高いので、飛行機雲も発生しやすい条件になります。IPCC第6次報告書でも、「人為的な温暖化要因」のひとつとして飛行機雲が挙げられています。だから、最近は「飛行機雲を出さない飛び方」をどう設計するか、というのも研究のテーマになっています。

こうした複雑な課題に向き合うために、私たちは人とAIが協働するシステムの研究を進めています。現場の航空管制を模倣するシミュレーションでパイロットと管制官が交信し、AIが「この飛行機の速度を落として」や「進路をこう変えて」といった指示を出す──そんな実験を重ねています。

内山 まさに“未来の航空管制”ですね。人とAIがリアルタイムでやりとりするイメージは、すごくわかりやすいです。

伊藤 その裏ではもちろん、データの活用と数学モデルに基づく分析、そしてシミュレーション実験による実証が欠かせません。私の研究室では、世界を実験室と捉えています。航空をインフラとして再定義し、次世代モビリティをどう安全に、持続可能に、国際的な視点で設計するか。その鍵を握るのが、“つながるデータ”です。だからこそ、LINKSのような取り組みには強く共感しています。

CARATSの“仕切り直し”と、日本の航空DXのボトルネック

内山 航空管制の領域でも、オープンデータの活用は課題になっているようですね。

伊藤 それ、今日話そうと思っていたんです! 国際民間航空機関(ICAO)は、各国に将来の航空システムの方向性を示していて、それぞれが自国の事情に合わせた国家ビジョンを策定しています。米国なら「NextGen」、欧州は「SESAR」、そして日本が掲げているのが「CARATS」です。

内山 なるほど、それぞれICAOの枠組みで立ち上げられたのですね。

伊藤 CARATSは2010年に「2025年ビジョン」を掲げて始まりました。私も有識者会議に参加していますが、これまでの流れは正直なところで“仕切り直し”が必要だという認識のもと、今年度に2040年ビジョンを策定することになりました。

内山 “仕切り直し”が必要になった一番の課題は何でしょうか?

伊藤 まず、予算がついていなかったことです。米国のNextGenや欧州のSESARでは、産学官が連携するコンソーシアム(研究開発チーム)に政府予算が配分され、複数の研究開発プロジェクトが進められました。プロジェクト1件につき、年間予算は数十億規模のものも多数ありました。一方で、CARATSにはプロジェクトベースの研究開発に政府予算は配分されず、将来構想の策定に留まっていました。本来は、国が責任を持ってプロジェクト体制を整えるべきです。

内山 予算がなければ、せっかくの構想も形になりませんよね。

伊藤 ちなみにシンガポールは東南アジアの航空需要増を見据え、100億円の国家予算を投じ、EASAの元長官をプロジェクトのリーダーに据えて走らせています。本気でアジア太平洋での主導権を取りに来ています。日本だけが手弁当で太刀打ちできるわけがないのです。

内山 おっしゃる通りで、日本もデータ整備やオープンデータ化に関する予算の面で、もう一段ギアを上げていく必要があると感じます。現場で生まれつつある良い動きを、政策側がどう支えていけるかが問われていると思います。

粒度の低いデータでは分析ができない

伊藤 さらに、公開されているデータの粒度が低いことも大きな課題です。コールサイン(航空機の通信を識別するための呼び出し符号。便名や運航ごとに割り当てられる)など重要な情報が削られてしまい、研究や現場での活用が難しい。理想的には、研究予算を配分して産学官連携プロジェクトを立ち上げ、その中で用途ごとの守秘義務契約を設けて、“生のデータ”を安全に使える制度設計が必要です。

内山 私もCARATSのデータを見たとき、同じ感想を持ちました。粒度が低すぎて、分析に使うのは難しそうだなと。例えば、ドローンの事故データも、個人情報が除かれるのは仕方ないとしても、せめてレコードの構造は維持したデータにしないと利活用に耐えない。

伊藤 航空輸送の現場にはさまざまな“生データ”があって、うまく活用できれば実証的な研究ができます。本来は、プロジェクトごとに守秘義務契約を結び、条件を満たしたうえでデータを使える仕組みが必要です。「誰でも使える」形式にこだわりすぎると、かえって使いにくくなってしまう場合も往々にしてあります。

内山 ちなみに海外では、そうしたデータはどう扱っているのですか?

伊藤 米国では、プロジェクト単位で守秘義務契約を結び、用途に応じて高粒度のデータを提供します。コールサインや機体重量から航空会社の運航戦略が見えるため、一律公開はせず、目的に応じた管理が徹底されています。

内山 LINKSでも同じです。内部では“生データ”を使い、公開時には階層化・ランク化する設計にしています。そうしないと分析にも使えないし、信頼性あるオープンデータにもなりません。

伊藤 CARATSも2040年ビジョンを掲げていますが、予算がなければ得られる成果は少ないでしょう。オープンデータはその一つにすぎません。生データを公開できる粒度に下げる処理にとどまらず、関係部局と産学が主体的に動けるよう、体制そのものを見直すタイミングだと思います。

航空会社ごとに“性格”が出る? データが示した行動パターン

内山 こうした粒度の高いデータを使った実証で、何か面白い成果はありましたか?

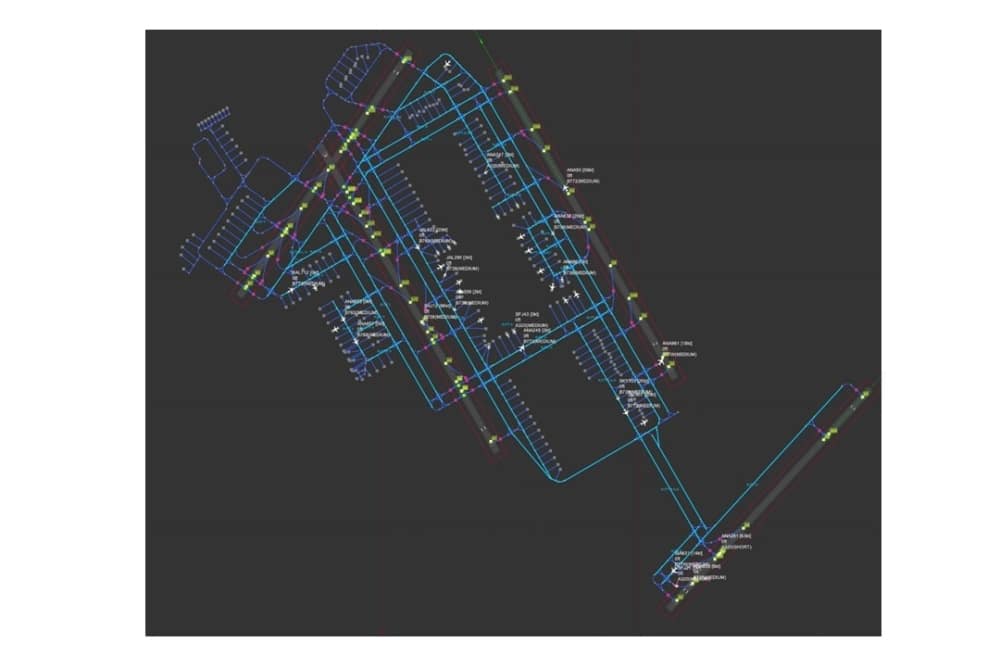

伊藤 はい。空港内のタキシング時間(滑走路からスポットまでの移動時間)を予測するモデルに、航空会社の情報を変数として加えてみたところ、会社ごとに行動パターンに明確な違いが出ました。

ある会社は「どうぞどうぞ」と譲る傾向があり、その分タキシング時間が長くなる。逆に、遠慮なくズバッと進む会社もある(笑)。こうした“人間の社会性”が、データから浮かび上がってくるのです。でも、コールサインが見えないCARATSのデータでは、こういった分析はできません。やはり、粒度の高さが発見の深さに直結します。

内山 粒度ひとつで世界の解像度がまるで違ってきますね。LINKSでも、守秘義務付きの“使えるデータ”と信頼性あるオープンデータの両輪で、“見えていなかったこと”を引き出していきたいです。

予算がなければ実験できない。“資金の壁”をどう突破するか

伊藤 さきほど少しお話した、研究室でやっている「AIが管制をサポートするシミュレーション実験」ですが、実はそのために購入すると2億円はする海外製のシミュレーションエンジンを使っています。でもこれ、国から予算がついたわけではないのです。

AIによる管制支援システムをつくっても、実証実験できなければ有効性も検証できませんし、意味がありません。まず航空局に「シミュレーターがほしい」と予算申請したこともあったのですが、残念ながらいただけませんでした。そこで、とにかく自分の足で世界中を回って解決策を探しました。海外の研究機関では10億円クラスのシミュレーターを活用するところも多い中、オランダで2億円のソフトを見つけたのですが、予算がなかったのでそれも買えなかった。すると、私の古巣のユーロコントロール(欧州の航空機関)が事情を知り、「そんなに困っているなら、アカデミアに限って無償で使ってよ」と、無期限ライセンスで貸してくれたのです。

内山 海外からのサポートがあったのはありがたいことですが、なんとも複雑な気持ちになりますね。

伊藤 そうなのです。このシミュレーターを日本の航空交通用に改修するための予算はいただけたので、実データをもとにカスタマイズし、複数の学術・研究機関と共同で羽田空港への着陸機の滑走路割り振りと減速タイミングをAIで制御する実験を行いました。その結果、管制官とパイロットの交信回数が20%削減され、効果は明確でした。この成果を受けて、航空局によって2030年の導入が決定されましたが……国からの投資はまったく足りていないのです。

内山 PoCまでは支援できても、実際に導入する予算は別、というところが国の事業の難しさですよね。

伊藤 今回、2040年をターゲットとするCARATSには、行政の役割として研究開発の予算確保も盛り込みました。また、2025年の10月からは、現場の管制官が勤務時間中に大学で実験協力できるような制度も立ち上げ、産学官連携の良い形が作れるようにトライアルを始めます。

内山 それは画期的ですね。公務員はそういうのが厳しいので。

伊藤 人材の交流を“勤務時間中”にやるのは、研究と実務をつなぐうえでとても大事です。

世界の空の“重心”が変わっていた──見えてきた新たな中心地

伊藤 航空データだけでなく、気象や環境といった別の視点からも見ています。例えば、上空の湿度や気温などの気象データを使って、地球環境全体との関係を探ったりしています。一方で、ネットワーク設計の分析では、「フライトレーダー24」のデータを基に、空港間の利用頻度や重要度を分析しています。すると、「空の中心」が米国から中東に移っている。そんな興味深い結果が出てきています。

内山 それは、ロシア上空が使いにくくなった影響でしょうか?

伊藤 それもありますし、欧州便がどんどん中東経由にシフトしています。中東の空港はコストも安くて、ハブとしての整備もかなり進んでいるのですよ。

内山 こういう分析は、政策判断にも必要だと思います。いま、国土交通省の資料でも、成田や羽田の「発着回数が何万回」などは出していますが、グローバルで発着回数をデータ分析から算出するといった事例は見たことないですね。

伊藤 空港の話で言えば、成田をもっと国家プロジェクトとして位置づけるべきだと思っています。世界の航空ネットワークを分析した結果、成田をうまく使わないと、拡大する世界のサプライチェーンのなかで、日本の存在がどんどん縮小してしまう可能性も見えてきました。こうしたことも、すべてデータからわかります。

“1エンジン走行”が逆効果? データが暴く盲点

内山 航空機のサンプルデータは、GPSの軌跡を使っているのですか?

伊藤 共同研究を実施しているJALさんから何千便分ものフライトデータを提供いただいています。その中で面白いのが、「1エンジン走行」の話です。

内山 1エンジンは、燃料削減のために片方のエンジンだけで移動するものですよね?

伊藤 そうです。環境にいいと考えられていましたが、データで分析すると、逆に燃料を余分に使っているケースもあることがわかりました。スポットまでの経路に曲がり角やスロープが多いと、片方のエンジンではうまく動かせず、吹かす必要が出てくるんです。つまり「全部1エンジンが正解」とは限らないことがデータから初めて見えてきたのです。

内山 まさに、データの力ですね。

伊藤 こうした研究は、守秘義務契約ベースのプロジェクトで進めているものです。前述したCARATSも、「この目的で、このデータを、このチームが活用して、この効果を狙う」というような、明確なスキームと予算のセットで動くべきです。

内山 確かに、日本では「プロジェクト単位で目的と予算をセットで設計する」というやり方が、まだ制度的にも現場的にも難しい面があります。補正予算や調査費など、既存の枠組みを工夫しながらやりくりしているのが現状です。

伊藤 でも、それこそが今、航空の未来を動かすために必要な構造改革じゃないですか。投資の価値と便益を見える化して、きちんと国として意思決定する。今後はそこを、大学や産業界とも連携しながら、進めていきたいですね。

社会と研究の「対話」がLINKSを育てる

伊藤 最後に、私が立ち上げた「航空宇宙モビリティサロン」の取り組みをご紹介させてください。社会とともに取り組む「産学連携」が不可欠だと感じ、一般財団法人 生産技術研究奨励会の研究会としてスタートした研究会です。

私の研究室は、「世界を実験室に」という理念のもと、海外からの訪問者も多く、多様な視点が集まっています。そうした知見を研究室内に閉じず、サロンで広く共有し、対話を通じて未来の航空宇宙を共に考えていきたいと考えています。LINKSのような取り組みにも、ぜひこの流れが入ってほしいですね。

内山 お話を聞いていて、改めて感じました。LINKSではドローンのデータなどは扱っていますが、実は既存の航空機のほうが圧倒的に多くのデータを持っている。でも、それがあまり活用されていないのですね。

伊藤 何度でも言いますが、現在、日本の航空輸送の分野では「プロジェクトベースで国家予算を付けて、チームをつくり、明確な目的と機密保持のもと、機密性の高いデータを活用する」という仕組みがほとんど存在しません。本来は、どのくらいの投資で、どれだけの価値が創出できるのか──そこまで設計する必要があるのです。

内山 まさにPLATEAUやLINKSで目指している方向性ですね。私たちも、プロジェクト単位で組み立てるスタイルを取っています。でも、こうした進め方は、国交省の中ではまだあまり一般的ではないかもしれません。

というのも、行政の多くの取り組みは、制度の設計や、広く行き渡る補助金の交付が中心です。補助金は「薄く広く」支援するもので、特定の目的に向けて重点的に進めるプロジェクト型の予算とは性質が異なります。プロジェクトベースで進めるには、調査費や研究開発費といった枠組みをうまく活用する工夫も必要になります。

伊藤 それでも、データを使って新しい価値を創るためには、「どれだけ投資できるか」と「どれだけのメリットを生むか」という視点が絶対に必要だと訴えたいです。

内山 先生のお話を聞いていると、すでに有意義な成果が出始めていると感じます。このようなデータや知見がしっかりと整理されていれば、政策提案や予算確保の場面でも、非常に説得力のある材料になるのではないでしょうか。

LINKS × 研究のこれから

内山 グローバルな活用という視点でも、LINKSはもっと可能性があると思います。今はどうしても国内中心になりますが、それをどう国際的な視野で活かしていくかが重要ですね。

今回お話を伺って、LINKSのような取り組みには、外部の知見や技術をもっと積極的に取り込むべきだと感じました。専門性の高い領域では、アカデミアと連携しながら、プロジェクト単位でEBPM(エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング:証拠に基づく政策立案)を進める形も有効だと思います。我々も航空分野の知見はまだ浅いので、ぜひご一緒に動いていけたらと思っています。

伊藤 ぜひサロンにもいらしてください。私は、国土交通省さんに呼んでいただけたら、いつでも言いたいことを存分に言わせてもらいます。

内山 最後に、LINKSへの要望や期待があれば教えてください。

伊藤 繰り返しになりますが、LINKSには、目的に応じたデータの活用体制と、公共性の高い情報のオープン化、その両面をしっかり進めていただきたいと思います。

それに加えて、国内にとどまらずグローバルな視野も持ってほしい。海外のデータも含めて、日本のデータ基盤が「内向き」にならないように、LINKSが盛り上げていってくれたらと期待しています。

内山 本当に、やっていくべきことがたくさん見えてきました。真剣に考えていきます。今日はありがとうございました。

Profile

伊藤 恵理

東京大学 先端科学技術研究センター 航空宇宙モビリティ分野 教授/東京大学大学院 工学系研究科 教授

東京大学大学院博士課程修了(航空宇宙工学専攻)。ユーロコントロール実験研究所(フランス)、オランダ航空宇宙研究所、NASAエイムズ研究所、海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所、南洋理工大学などでの研究職を経て、2022年 東京大学 教授に至る。国際航空科学会議(ICAS)よりMcCarthy Award、John J.Green Award 等受賞。国内外の政府機関で国際基準や施策策定等に携わっており、アカデミアや企業等での講演やメディアを通してのアウトリーチ活動も多数行っている。

内山 裕弥

国土交通省 総合政策局 モビリティサービス推進課 総括課長補佐

Project LINKS テクニカル・ディレクター/PLATEAU ADVOCATES 2025/東京大学 工学系研究科 非常勤講師/東京大学 空間情報科学研究センター 協力研究員

1989年東京都生まれ。首都大学東京、東京大学公共政策大学院で法哲学を学び、2013年に国土交通省へ入省。国家公務員として、防災、航空、都市など国土交通省の幅広い分野の政策に携わる。法律職事務官として法案の企画立案や法務に長く従事する一方、大臣秘書官補時代は政務も経験。2020年からはProject PLATEAUのディレクターとして立ち上げから実装までを一貫してリード。2024年4月から現職。