Archives

LINKSのイベント開催記録やコラム

データ×データで新たな価値創造、2025年度のProject LINKS始動

LINKS:Power of DATA x DATA 2025 キックオフイベント

EVENT

2025-08-29

2025年8月29日に「LINKS:POWER of DATA x DATA 2025」のキックオフイベントをオンラインで開催しました。Project LINKSの概要をはじめ、新たに公開予定のオープンデータの紹介と、有識者を交えたトークセッションが行われました。

文:羽野 三千世 編集:ASCII STARTUP

国土交通省では、国土交通分野の行政情報を官民さまざまなユースケースで活用しやすいデータに整備し、オープンデータ化するプロジェクト「Project LINKS(リンクス)」に2024年7月から取り組んでいます。2025年度は、「LINKS:POWER of DATA x DATA 2025 国土交通分野のオープンデータ活用チャレンジハッカソン」と題し、キックオフイベント、アイデアソン、ハンズオン、ハッカソン、ライトニングトーク、「公共交通オープンデータチャレンジ 2025 ~powered by Project LINKS~」と、6つのイベントを実施いたします。

8月29日には2025年度の第1弾イベントとなるキックオフが開催。この日は、Project LINKSの概要や、これから始まるアイデアソンやハッカソンに向けた各種オープンデータの概要が紹介された後、有識者によるパネルトークが行われました。

パネリストは、国土交通省 総合政策局 モビリティサービス推進課 総括課長補佐|Project LINKS テクニカル・ディレクターの内山 裕弥氏、東京大学先端科学技術研究センター特任准教授の吉村 有司氏、Code for YOKOHAMA 代表、情報アーキテクトの小林 巌生氏の3名。ファシリテーターはZEN大学 客員教授 コンテンツ産業史アーカイブ研究センター研究員の遠藤 諭氏が務めました。

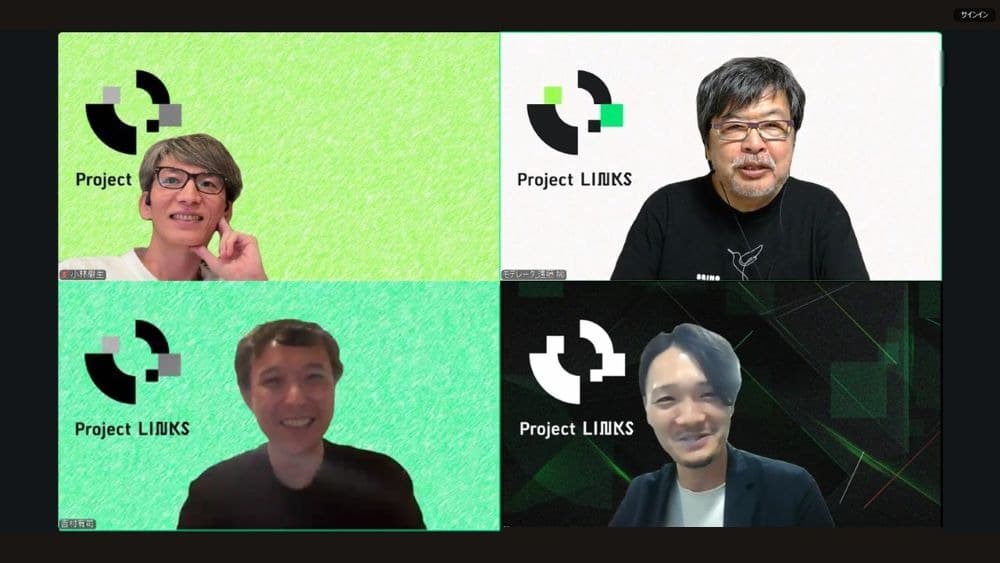

今年度は観光、空き家、ライドシェアなどのデータを公開予定

イベントの前半では、2025年度のProject LINKSの概要と、今後公開が予定される各種オープンデータについて、国土交通省の内山氏が紹介しました。

Project LINKSは、国土交通分野の行政情報(道路・河川、公共交通、貨物運送、海運、旅客船、ドローン、空き家、倉庫など)を活用しやすいデータとして整備し、オープンデータ化することで、データに基づく政策立案の推進(EBPM:Evidence-Based Policy Making)や新たなビジネス創出の実現を目指すもの。2024年度のユースケース開発を踏まえ、貨物自動車運送事業データ、モーダルシフト関連データ、内航海運業データ、一般旅客定期航路事業データが既にオープンデータとして公開されました。これらに加えて、自動車運送事業事故データ(2025年9月11日に公開)、倉庫業データ(2025年9月9日に公開)、無人航空機飛行計画データ(2025年10月2日に公開)、国土交通省組織管内図データが近日公開される予定です。

データの整備・オープン化に加えて、EBPMのためのユースケース開発もProject LINKSの重要な活動です。ユースケースの例として紹介されたのは、貨物自動車運送事業データを活用したトラック運送業の労働生産性に関するデータベースシステム「LINKS_TRAX」です。貨物自動車運送事業データは、トラックの運送業者が運輸局へ提出する事業実績報告書をもとに作成されています。このデータと毎月勤労統計調査をもとに、「LINKS_TRAX」はトラック運送事業者の労働生産性指標の比較や統計分析といった機能を提供しており、業界の労働環境・生産性の実態把握と改善に寄与します。

2025年度には、観光地域づくり法人形成・確立計画(観光に関するデータ)、貸渡実績報告書(レンタカー事業の実績データ)、空き家バンクの登録物件・成約データ、旅客自動車運送事業実績報告書(乗合バス・貸切バス・タクシー)、自家用有償旅客運送輸送実績報告書(公共ライドシェア)などをオープンデータ化する予定です。

イベント内で実施された参加者アンケートでは、特に空き家バンクに関するデータが最も多くの関心を集めていました。今後のアイデアソン・ハッカソンで新たなイノベーションが出てくることが期待されます。

最後に、今後の「Project LINKS」のオープンデータ活用イベントの予定が紹介されました。今回のキックオフイベントを皮切りに、サンプルデータをもとにアイデアを発散させるアイデアソン、実際のデータに触れられるハンズオン、種々のデータをもとに2日間で開発に挑むハッカソン、アイデアやノウハウを語り合うライトニングトークなどが順次開催予定です。また、公共交通オープンデータを活用した開発コンテスト「公共交通オープンデータチャレンジ2025 ~ powered by Project LINKS ~」の募集が10月から始まります。応募期間は2026年1月12日23:59 (JST)まで。その後、1次審査を経て、2026年2月21日に最終審査会が行われます。

各種イベントの申し込みはこちら。

複数のオープンデータを掛け合わせたアイデアに期待

パネルトークでは、建築家で都市計画やまちづくり、都市デザインへのデータやAI活用が専門の東京大学 先端科学技術研究センター 特任准教授の吉村 有司 氏、官公庁のオープンデータ活用やユースケース開発を支援しているCode for YOKOHAMA 代表、情報アーキテクトの小林 巌生 氏、国土交通省で「Project LINKS」をリードする内山氏が、都市政策へのオープンデータ活用に関する2つのテーマで意見を交わしました。

吉村氏は、都市の街路を歩行者空間化することの経済効果について研究を行っています。市内全域60%の歩行者空間化を目指しているバルセロナをはじめとするスペイン全土において、OSM(OpenStreetMap)のデータ(どの街路がいつ歩行者空間になったのかのデータ)とクレジットカード情報を掛け合わせ、歩行者空間化が沿道の小売り・飲食店の売上増加に寄与することを示しました(*1)。このデータは、街路歩行者空間化の合意形成に活用されているといいます。日本でも、大阪市が一時的に側道を歩行者空間化する「御堂筋チャレンジ」を毎年実施していますが、5年にわたるデータ解析の結果、短期的な歩行者空間化でも売上増加の効果がみられたということです(*2)。

小林氏は、オープンデータ黎明期から普及活動に携わり、NPOで総務省や経済産業省のオープンデータ施策を支援してきました。現在は、主に自治体DXやスマートシティ分野を中心に活動しています。まちづくりDXにおいては、ローカルコンテキストデータの分析を行って開発エリアの特徴(人口分布、世帯分布、公共交通ネットワーク、公共施設や商業施設の利用状況など)をとらえ、自治体がとるべき具体的なアクションを提案しています。

パネルトークの1つ目のテーマは、「スマートシティ等におけるまちづくりDXでLINKSのデータをどう使えるか?」――。

吉村 新たに公開されるデータの中では、観光地域づくり法人形成・確立計画(観光に関するデータ)に注目しています。今問題になっているオーバーツーリズム解消に向けてはデータに基づくエビデンスが必要ですが、これまでそういったオープンデータはありませんでした。空き家のデータに関しても、これまで、どこにどれだけ空き家があるのかすら我々はわかっていませんでした。人口減少に伴う都市の縮小は避けられない問題ですが、この課題をいかにソフトランディングさせていくか、空き家のデータが都市の研究につながり、課題解決のマネジメントに重要になるでしょう。

小林 自家用有償旅客運送輸送実績報告書(公共ライドシェア)のデータに期待しています。公共交通の運用が今後難しくなっていきそうな地域において、公共ライドシェアで交通を確保しようと、すでに各自治体が取り組み始めています。その際に、公共ライドシェアが持続可能なのか、ニーズがどれだけあるのか、の把握につながるでしょう。自治体のまちづくり政策立案の参考にもなるでしょう。

内山 それぞれデータ単体では、そこまで「解像度」が上がらないかもしれません。だからこそ、今年度のProject LINKSのテーマは“LINKS:POWER of DATA x DATA”となっています。たとえば、旅行者数のデータによってエリア内の人口が1000人増えたことはわかりますが、なぜ増えたのかという因果関係まではわかりません。複数のデータをどう掛け合わせて活用するか、新しいアイデアが出てくることを期待しています。

吉村 たしかに、データの掛け合わせが重要になります。私がバルセロナで行った研究も、歩行者空間化した街路沿線の売上データと、OSMの空間的なデータを掛け合わせて分析したところに価値があります。官公庁内のEBPMでのオープンデータ活用についても、単体データ活用の効果だけでなく、データの掛け合わせのアイデアが評価されるようになると、より普及するでしょう。

小林 Project LINKSがこれまでのオープンデータ活用プロジェクトと異なるのは、行政内部のデータをまず自分たちで活用してユースケースを開発し、業務の改善やデータに基づく政策立案を推進しようとしている点です。自分たちで使ってみると、使いやすいデータがどんなものかがわかってきます。それを民間でも使っていただくように情報の公開が進んでいくと、データの活用がどんどん進んでいくでしょう。

内山 まさにその通りで、オープンデータ化を無目的に行うと、データ構造も決められません。まずはユースケースを内部でつくって、それに基づいてデータを仕様化していこうと取り組んでいます。

都市政策はビジョンが先、そしてデータ活用

パネルトークの2つ目のテーマは「実際にデータを上手く使っている国内外の都市政策事例とそのポイント」――。

吉村 バルセロナは、群を抜いた成功事例です。バルセロナにデジタル庁が設立されたのは1967年。それからずっと都市のデータを取り続けています。都市政策においては、長期にわたって継続してデータを取り続けることが重要です。そして、「都市をどうしていきたいか」という明確なビジョンを持ち、データを活用していくことが大事になるでしょう。

小林 今でこそ日本の自治体でもやっていますが、バルセロナの統計局は以前からダッシュボードでデータを可視化していました。しかもそのシステムを自分たちで作っており、庁内の人々が専門家としてデータを理解して使いこなしていたのが印象的でした。

内山 EBPM(データに基づく政策立案)という点でいえば、学術的な研究は進んでいるが、予算をどう組むか、制度をどう設計するかといった日常的な業務の中でデータ分析をしっかりできているところはまだあまりありません。だからこそ、Project LINKSの取り組みを通じて、日本が世界のトップランナーになれる可能性もまだあります。

吉村 都市政策においては、住む人にとって“暮らして楽しい街”や“歩いて楽しい街”といったことも大事。公共空間政策やまちづくりを進めていくうえで、日本でも今後、データを活用していくと同時に、公共空間を魅力的にしていくことが重要になります。そうした場所に人材も集まってくるのではないでしょうか。

小林 吉村さんに同意で、都市政策ではコンセプトが先にあることが大事だと思います。「15分都市」という構想がありますが、これもEBPMをもとに「15分」と出されたわけではなく、買い物、仕事、医療など日常生活に必要な場所は「15分圏内にあったらいい」というコンセプトが先にありました。住民にどういう暮らしをしてもらいたいかを発想し、その実現のためにどんなデータを活用して、どんなシステムがあればいいかと考えていくことが重要になってくるのではないでしょうか。

吉村 欧州の自治体の多くでは、市長が自治体トップとして都市のビジョンを打ち出します。そして、市長の横には都市の建造環境に責任を持つシティ・アーキテクト(City Architect)がいて、市長とともに都市政策を推進していきます。ビジョンが先にあってこそ、都市設計や建築の専門家の知見が機能し、オープンデータをどう活用していくかのアイデアが生まれてくるでしょう。

パネルトーク終盤に設けられた質疑応答では、視聴者から、データを蓄積し構築するにあたっては将来のAI活用も見据え、どのような学習を想定しておく必要があるか、という質問が寄せられた。

小林氏は「AIの活用の仕方には2つあると思っている。まず、AIにすべてのデータを学習させるやり方がある。これに対して、構造化データをつくっておいて、それらとAIを組み合わせ、RAG(検索拡張生成:Retrieval-Augmented Generation)的に必要な情報を引き出す、という使い方がある。いまだと、後者のほうが現実的なのではないだろうか。この使い方では構造化データをいかにつくるかがボトルネックになるので、そこを解消していくのが良いだろう」と話した。

内山氏は「人が“AIを活用する”と言うとき、多くが相関分析――多数のパラメーターを使って原因を特定する――のことを言っている。となると、その相関性を導くためのデータを、どう収集するかが重要になる。データ収集においては、様式やテンプレートを変えないことが大事。継続的に同じデータを取り続けることが、特にインサイトを出すようなデータを使う際に重要だ」と述べた。

また、都市設計における「都市活動データ」の必要性について、吉村氏は「意思決定をする際には、直感も大事ではあるが、エビデンスを積み上げ、客観的なデータと組み合わせて意思決定をしていくことが大切。先にも述べたが、都市のビジョンを構築しながら、そこに向かってみんなで合意形成していくことが大事になる」と語った。

最後に、内山氏が全体の総括として視聴者へメッセージを送った。

内山 今年度のProject LINKSは、今後、アイデアソン、ハンズオン、ハッカソン、ライトニングトーク、そして「公共交通オープンデータチャレンジ 2025 ~powered by Project LINKS~」へと続いていきます。ハッカソンでは、このパネルトークに参加いただいた吉村先生と小林さん、私が審査員を務めます。ぜひ私たちをうならせるようなプロダクトやアイデア、技術を見せていただきたい。まずは、次回のアイデアソンでお会いしましょう。