Archives

LINKSのイベント開催記録やコラム

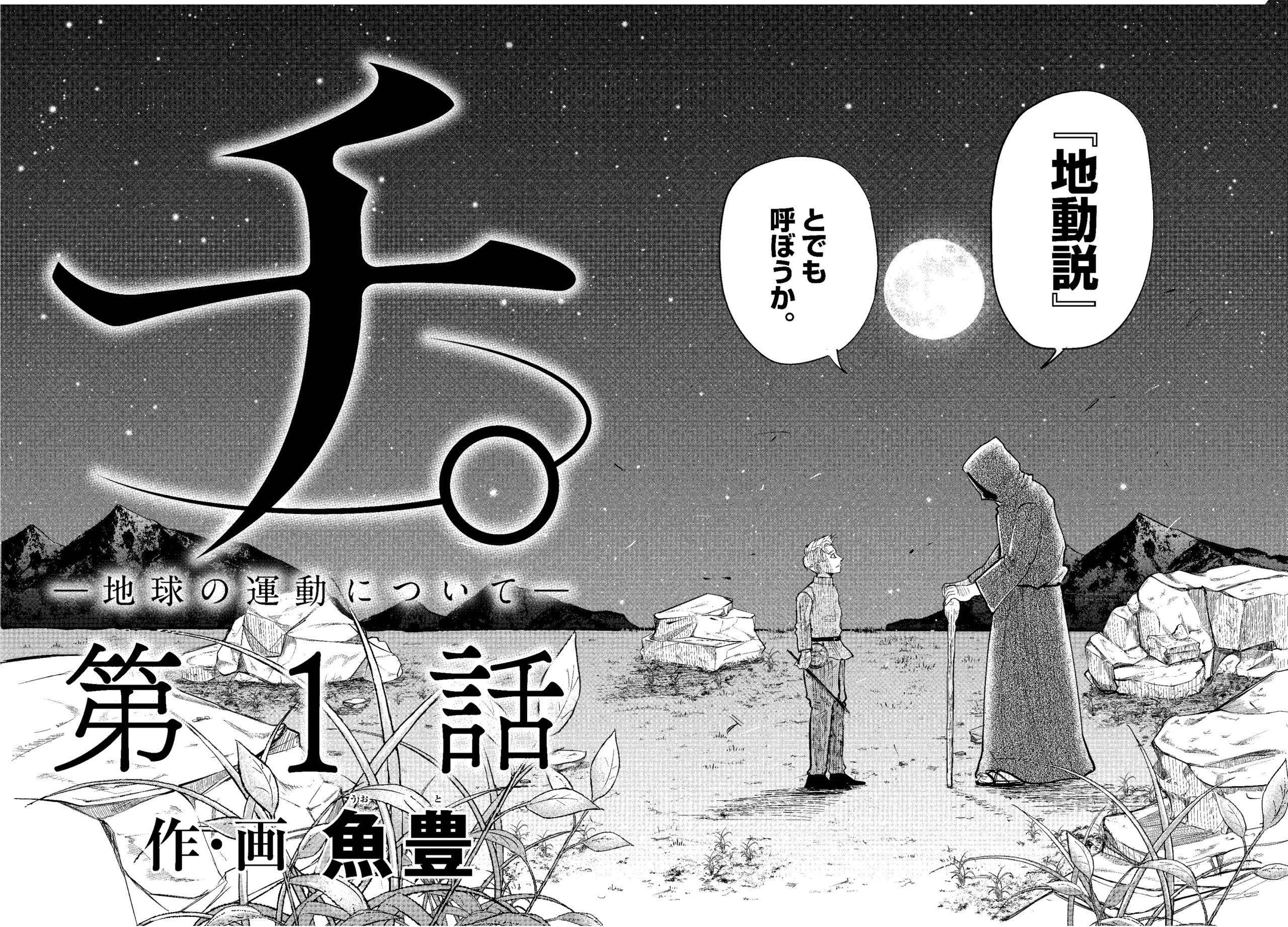

漫画家・魚豊氏に聞く、創作とデータの交わる点

AI時代の行政DXと『チ。』の視点

INTERVIEW

2025-08-06

国土交通省が進めるProject LINKS(以下、LINKS)は、行政内に山積する手書きの申請書やPDFデータの報告書をAIで読み解き、ビッグデータとして活用する基盤づくりを目指している。同プロジェクトのテクニカル・ディレクターを務める国土交通省・内山裕弥氏と、漫画『チ。―地球の運動について―』(以下、『チ。』)の作者・魚豊氏が対談。LINKSと作品を背景に、データ、創作、そして哲学までを語り合った。

文:松下 典子 編集:北島 幹雄(ASCII STARTUP)

魚豊 |漫画家(代表作に『ひゃくえむ。』『チ。―地球の運動について―』『ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ』)

内山 裕弥 |国土交通省 総合政策局 公共交通政策部門 モビリティサービス推進課 総括課長補佐/Project LINKS テクニカル・ディレクター

SFみたいな政策現場──LINKSへの第一印象

Project LINKSは、国土交通省が主導する国土交通分野のデータ整備・活用・オープンデータ化プロジェクトだ。申請書や報告書といった行政における紙文化の情報資産を、AIの力で構造化し、データに基づいた政策立案や新たなビジネス創出につなげることを目指している。

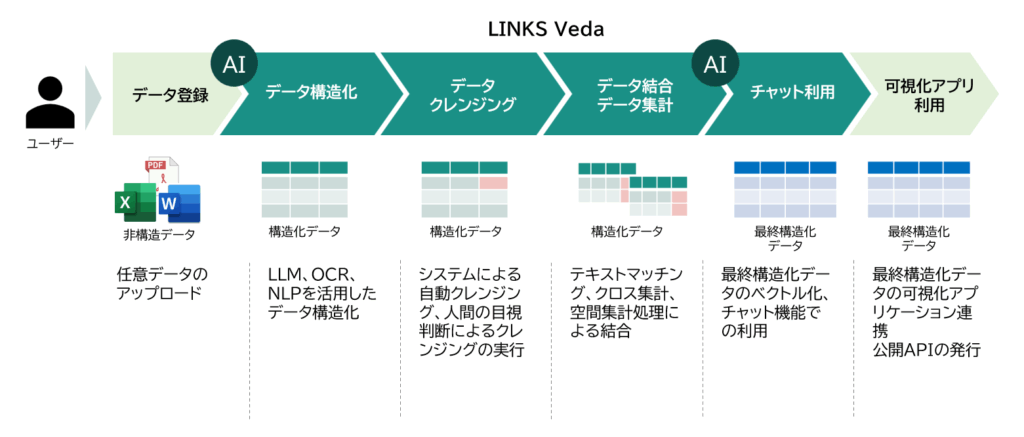

内山 LINKSでは、行政文書に含まれる情報についてAIを活用して構造化し、政策立案に活用可能なデータとして再整備する取り組みを進めています。例えば、国土交通省には自動車や船舶、ドローンなどの事故報告書が膨大に保管されていますが、手書きの記述や様式のばらつきが多く、従来のOCR(光学的文字認識)では正確に読み取ることが困難でした。それに対して生成AIを用いることで、「この記述は事故の発生場所である」「これは船の名称である」といった文脈を理解しながら情報を抽出できるようになってきています。

現在はこの仕組みを活用し、ドローンの事故報告を全国規模で可視化したり、全国約3,000のトラック事業者の情報を統合・分析可能な形に整備したりと、その応用範囲を広げています。

魚豊 それこそ本当に、SFプロトタイピング(SF的な発想から、まだ存在しない価値や事業を創発する手法)というか。即応的に現実の政策やシステムが構築されているというのを日本で進めているのは、寡聞にして全然知らなかったので、「うれしいことを聞いた」という印象です。

内山 うまくいってる部分を紹介しましたが、実際はまだまだ試行錯誤中です。課題も多く、そのひとつが精度の確保です。例えば、生成AI特有のハルシネーション(事実でない情報がそれらしく生成されてしまう現象)への対策として、3つのAIに異なる指示を出して処理させ、結果を突き合わせる“合議制”を採用し、答えが一致しない場合はエラーとして扱い、精度と信頼性を確保する取り組みも進めています。

データ活用の現実と創作への応用

内山 仮に魚豊さんが予算を無限に持っていて、何でも作っていいと言われたら、どういうシステムを作りますか?

魚豊 あるといえばあるのですけど、次回作のテーマとかぶってしまうから言いづらいですね。(笑)

僕の場合、やりたいことを想像して、こういうシステムを構築すればある程度ワークしそうだな、と思ったら漫画にしてしまいます。言える範囲では、データをたくさん集めたいですね。それを誰が管理するのか、また安全なのかという問題もありますが。

内山 LINKSでは、国が集めた情報を活用できるようにするため、まず紙やPDFをデータに戻す作業を行っています。本来は最初からデータで入力すべきですが、PDFからデータ化するのは「米から作った餅を、また米に戻す」ような話です。

世界的にもあまり例がなく、こういう面倒な仕組みをわざわざ作ってくれる企業もいないので、結局自分たちで開発しています。

魚豊 個人的な思想として全体として効率的になることはいいと思っています。紙のデータを集めて、AIで吸い出して……という「米→餅→米」みたいな話でも、やらざるを得ないからやる。ないよりはいいのでは? あとは、運用法次第でしょうね。

それに、AIにしても自動運転にしても、日本の技術が発展していくことは素直に応援したいです。日本は宗教的な縛りが比較的ゆるく、たとえば遺伝子技術のような分野でも心理的なハードルが欧米ほど高くない。そのぶん、新しい挑戦ができる余地がある気がします。倫理観とうまくバランスしてほしいですね。

そして、やはり日本語が好きですね。母語だからということもありますが、奇妙で繊細でツギハギなこの言語で物語を描けることがうれしい。日本の技術や文化が広がっていく中でも、日本語がなくならずに続いてほしいと思っています。

内山 ちなみに、ご自身の創作でデータを活用することはありますか?

魚豊 はい、もちろんです。でも生のデータはあまり見ません。本とか、最近であればAIに聞くとかはもちろんあります。論文を読むくらいまではあるのですが、論文が参照している生データを見ることはあまりないです。数値を見て自分で分析することもほとんどないです。

『チ。』に見るパラダイムシフト

行政でも創作でも、出発点にあるのは「問い」だ。何を問うかによって、政策の方向も物語の展開も大きく変わっていく。

内山 システム開発は「何をつくるか」という発想の勝負です。デジタル技術があれば大抵のことは処理できますが、「何をすべきか」を生み出すのが一番難しい。例えば、少子高齢化や人口減少の課題は、何十年も前から言われています。ですが、具体的な課題を設定して、的確な施策を企画することは簡単ではありません。だからこそ、施策を考えるときは発想の転換──いわばパラダイムシフトが重要です。

『チ。』のテーマ設定も、まさにそれに近いものだと思います。地動説と天動説、のような話はみんな教科書で知ってる。だけど、それは「退屈な歴史」みたいな感じで、「エモさ」とはほど遠かった。ヨーロッパの中世ってよくわかんないよね、くらいの感想しか持たなかったと思うんですよね。

それをあそこまで壮大な大河ドラマに仕立てるというのは、メタ的な意味でコペルニクス的転回ではないかと思います。だからこそ、魚豊さんがどのように作品のテーマを発想されているのか、気になります。

©魚豊/小学館

©魚豊/小学館

魚豊 最初は、“今では自由なことが、当時は不自由だった”という点です。現代では、知的なものは優等生的で、暴力はヤンキー的な非知性的なものというイメージがあると思いますが、それが一致しているという構造上の見立て、ギャップがおもしろいのではと思いました。

学術と暴力の対立と接近、そしてその二項対立の問題提起自体が「嘘」であるという二重構造。このテーマなら深みあるものが描けると思ったのです。

内山 嘘というのは、作品内で表現されたような地動説にまつわる迫害の歴史が、実際にはなかったということですか?

魚豊 そうです。そうなると、「迫害の歴史」というドラマの根拠がなくなる。では、なぜ現世の我々には弾圧されたというイメージが流布しているのか、根拠がなくなっても心は動くのか、その動きって何なんだろう、と。

自分が信じているものがなくなって、根拠がない状態で人々はどういう選択をするのか、どう動いていくのか。重いと思っていたものが軽くなるとき人は何をするのか。そういうことを描けると思ったのです。

第一段階のテーマを選んだからこそ描ける二つ目の構想です。地動説と天動説のパラダイムシフトという物語の中に、何重もの真実の転換がある。そこがおもしろい。

内山 『チ。』では、主人公サイドは真実を手に入れたけど、天動説サイドは真実を失いますよね。そこも描きたかったと。

魚豊 そうですね。そこまで描けるテーマはなかなかありません。このテーマだからこそ、そこまでいけると思いました。

内山 現実の政策も、「当たり前」と思われていることを、裏の裏まで疑ってみると、新しい視点でひっくり返せることがあります。そういったところからおもしろいストーリーが生まれてくるのかもしれませんね。

哲学から見た『チ。』と『FACT』

発想を転換して価値や魅力にするには、信じられる根拠が重要だ。行政の領域では、安心して使えるデータや施策が不可欠であり、創作の領域でも、作品が人の心を動かすためには、その表現が説得力をもたなければならない。

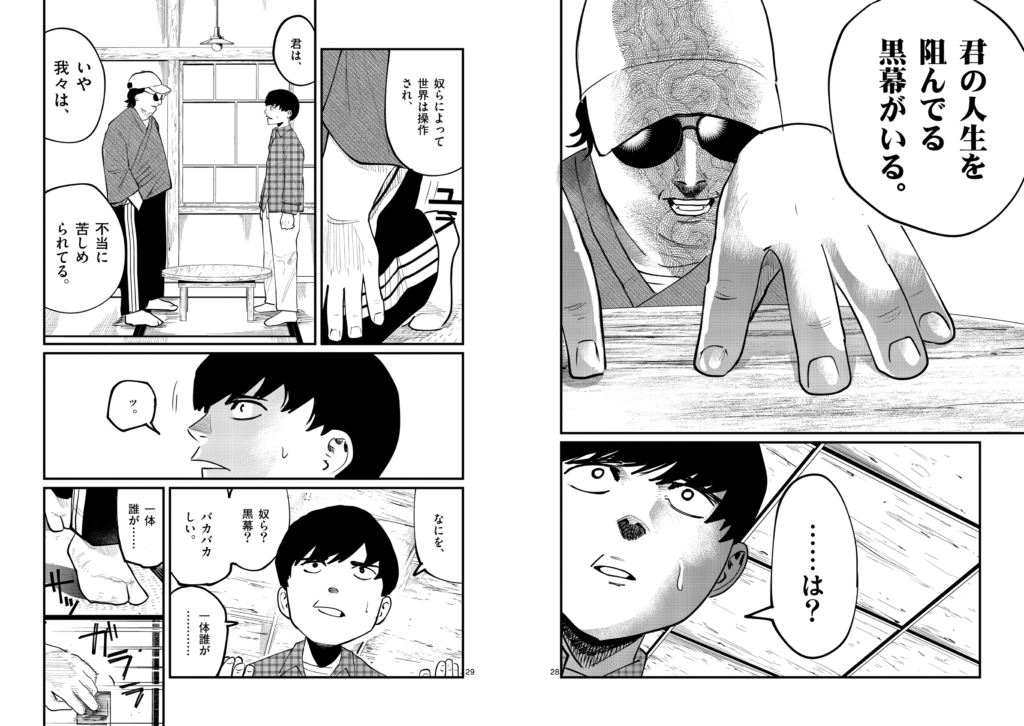

内山 『チ。』は、知性や理性を使って真実を追い求める生き方の美しさを描いている作品だと思います。一方で『ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ』(以下FACT)は、知性を振りかざす人たちが陰謀論に陥ってしまう姿を描いている。その対比から、知性や理性そのものが人間の尊さを保証するわけではない、というテーマが見えてきます。同じ知性をテーマにしていても、光の当て方が違う。

先生は哲学を専攻されていたそうですが、実は私も大学院まで法哲学を学んでいました。そうした背景から拝見すると、先生の作品には、カントの思想に通じる部分があるのではないかと感じました。

カントは、人の理性を信じていましたけど、同時に経験の世界から脱することはできないと考えた。人間の理性が世界の本質を直接的に理解することはできないと説いています。そういった理性の限界、その頼りなさみたいなことを描かれたいのではと。

©魚豊/小学館

魚豊 まさにその通りです。今僕が哲学者で一番尊敬しているのがカントなので。カントの「個別判断と普遍判断の一致」という問い自体が素晴らしいと思っています。

僕の作家としてのスタンスとして、「根拠」が好きです。なぜそれをするのか?という根拠を求める不安を原動力とする人間の心の動きのキャラクター性として好きなんです。哲学者全員がそういう面はあると思いますが、カントはモロに、根拠の哲学者ですよね。

そこに緊張状態があるとシーンがおもしろくなると思っていて。その緊張をどう作るかというと、コンフリクト(緊張、葛藤)とオブセッション(欲望、執着)です。デビュー作(『ひゃくえむ。』)からずっとそうやってきました。

内山 「趣味のアンチノミー(二律背反)」ですね。美しいもの、おもしろいものは一見主観的な個別の判断に思えるが、人間にはそこに普遍を求めてしまう傾向がある。その心の動きをドラマとして捉えるのですね。

「信じる」ことで、物語は強くなる

©魚豊/講談社

魚豊 それから、カント哲学との関係でいうと、「信じる」ということを描くと、非常におもしろい。別に何を信じてるかが問題ではなく、その「信じる」という心のありよう自体にすごく魅力があると思っています。そして、「信じる」というのは、たぶん「欲望」ともつながっていると思っています。

「緊張」と「欲望」が描かれている作品って、マイナスとプラスで挟み撃ちされる感じがあって、逃避と追求という心の運動が描ける。強度が出る。物語世界により魅力的に映る。それが真理や人間の認識を変えると思います。

『チ。』では、まず疑うことの良さを描こうとしました。その後に、「信じる」ことの魅力を描こうと。「信じる」ということの尊さは誰もが認めるところですが、では反社会的なものを信じてしまった人は? その魂は輝かないのか? と言われれば、やっぱり輝いてると思う。その輝き自体は否定しがたい。その輝きの根拠は何だろうというところまで考えたくて、それは本当に心から信じられることなのか? という問いに行きついた。

カントはまさに、信じることの輝きに取り憑かれてる人だと思う。だからこそ、その根拠を追い求めたかったのかなと。僕も、そういう相対主義に行き切らないものを描きたいなと思いました。真実はわからないけど、真理はあるのではないかと。

カントの道徳と『FACT』の結末

©魚豊/小学館

内山 なるほど、まさに実践理性を描こうとしているんですね。カントの面白さは根性のあるところですよね。人間の理性も感性も完璧ではないし、神も普遍も証明できないかもしれない。だけど、道徳律を信じる心を失えば人間じゃないよ、という。

魚豊 そうですね。道徳的な価値をつなげているところが好きです。彼は「神は証明できない」という認識の限界を抱えてしまったから、道徳の根拠も失いそうになった。だから実践理性批判では、道徳の根拠は何かという問いに責任をとった。ある意味で、作家としての想像力で責任をとった感があるのがとても好きで。やはり道徳を説くことが最終的には大事だと思います。

内山 「信じる」気持ちの尊さは、たとえ間違っていても輝き自体は否定できない、とおっしゃっていましたが、『FACT』の後半で主人公と「先生」が壇上に上がるエピソードがありますけど、あそこには輝きはなかったように描いていましたよね。

魚豊 あの場に行けたこと自体に意味があると思っています。最後に踏ん張れなかったというのは、『チ。』で言えばそこに根拠がなかったことと一緒です。熱中していた期間に魅力がないかと言われれば、やはりあるのです。

内山 ああ、なるほど。確かにそうですね。

魚豊 それを経て、本音に向き合っていけたら強さになる。信じた時期があって、それが去ったとしても、自分の弱さに向き合える強さを得られると思います。

内山 あの場面は、「それは本当に信じているものか?」という問いに答えきれなかったということですよね。

魚豊 そうです。

内山 そこが『チ。』との違いでしょうね。命をかけても信じるものがあったのが『チ。』で、一方『FACT』は、命をかけられないことに気づいた物語。でも間違ったものを信じていた期間は決して無駄ではない。2つの作品のテーマには、通じるものがある。

魚豊 「いつか死ぬけど、なぜ生きているんだろう」とか。「では何を選べばいいんだろう」とか、「何のために死ねるんだろう」とか。そういうことは、ずっとテーマとしてあります。

技術と創作の接点──データの限界と、美の普遍性の追求

内山 LINKSの話に戻しますと、先生はプログラミングなどはご関心ありますか?

魚豊 まったくわからないです。まるで魔術が行われているような感じです。政府がAIで魔術みたいなことをやろうとしている話を聞いて、とても創作の刺激になりますね。しかも、これは良くも悪くも描ける、作家には絶好のシチュエーションです。(笑)

現実はがんじがらめになっていて、最初の生のデータをOCRでは処理できないから生成AIで迂回する。その発想自体がなんだか転倒してて、一周回っておもしろい。そして、LLM(大規模言語モデル)の性能が良くなったことでそれが実現できている。トランスフォーマーなどの深層学習モデルの開発とか、その考え方とか、そう言った方面の加速は興奮します。

ただ、これからデータをどんどん細かく取れるようになったときに、「心」とか「魂」とか「本音」までデータ化できるのかというのは重要なテーマですよね。考えていることが脳の電気信号で全部取れるようになっても、意識や心は解明されないはずだと思っています。そこにタッチし続けるのが作家の役割だと。

今後、AIがおもしろい漫画が作れるようになったとき、人間はどう反応するのか。「なんか違うじゃん」と思うのか。そこに魂がないからなのか。

そういうことが、データを集めれば集めるほどに見えてくるのではないかと思います。人間の知には、単純に加算された和を超える総量があるというか、部分と全体はイコールではなく、細胞一つひとつの塊と、魂は全然違う。1秒前まで生きてる人間が、1秒後に死んだとして、この人から何を失われたのか?という問いです。

脳だけが生きていたら意識があるのか、寝てる時の意識はあるのか。データを集めれば集めるほどこういった問題に迫っていける。作家としては大注目のテーマというか1番の主戦場です。

データが増えて、人が自分をどんどん詳しく知れるようになって、最終的にたどり着く境地ってどこなんでしょう。自分の中で答えがないので気になります。

内山 なるほど。心や魂は、あるという前提ですね。それは言葉とは違う?

魚豊 そう思っています。要はクオリア(主観的な感覚)です。「なぜ赤が赤いのか」という主観の問題。クオリアは、経験は、主観性は、つまり人生は閉鎖性の中にしかない。再現できて誰からでも見える開放性の中にはない気がする。

それを開放した瞬間に魂は別の形になる。

科学で説明できても、人間が満足したりおもしろいという感情は自閉の中でのみ発生するのではないか? その奇跡性を作品で再現して、触れて、すくい取るべきだと。

内山 LLMが出てきて、言語がベクトルの組み合わせで処理できるとわかってしまった。知性や言語は、人間の専売特許ではなくなりましたね。

魚豊 そうです。では、“おもしろいというのはどういう状態か?”を全部分析して、脳内物質を注入したら「おもしろい」と人は感じるのかもしれない。でもそれは嫌だな、と。

内山 快楽椅子問題ですね。それが直感的に忌避されるということは、魂の存在の証明ではないかと。

魚豊 そうです。経験機械、マトリックス問題ですよね。「美しい」と感じる記号の組み合わせが明らかになったとしても、それでも説明不可能なエモさが何か存在している。「赤が赤であることの奇跡」自体は奪われていない、というか。存在することそれ自体がエモさをもたらす現象は日本文学の伝統だと思う。作品はその認識を拡張するものです。

内山 存在自体がエモさをもたらす奇跡、という発想はとても認識論的ですね。私とあなたが同じ感情や認識を持っていることは証明不可能だが、それでも何かしらエモさは共有されているのかもしれない。その奇跡を可能としているのは、精神なのか、言語なのか、魂なのか。

魚豊 そうかもしれません。根拠はないけど、信じる価値が他人と一致していると信じ続ける。道徳や倫理の記号性を理解しつつも、その普遍性を謳い続けるのが作家だと思います。行政はシステムで個と公をつなぐ。作家は美的にそれをつなぐ。そうしないと全部が相対主義に流れていく。

内山 目的論的に普遍を追求するという逆説、メタ的な姿勢がまさにカント的ですね。

魚豊 そうです。全体主義に行かない、美的絶対主義を目指します。普遍はあるし、真理はある。それを言い続けないと全部がバラバラになる。

問い続けるから、物語が生まれる

©魚豊/小学館

内山 今の時代は、何でも構造がメタ化されがちです。それ自体はいいんだけど、メタがネタ化され、冷笑や俯瞰といった相対主義が安全でオシャレだとされがちです。そのような作品も多い中、先生の作品には、ストレートな熱さを感じます。

今の話を伺っているとその理由がわかりました。魚豊さんは、メタを理解しつつも、あえて普遍を追求する「ベタ」に人の価値を見出しているんですね。

魚豊 「本当」はあるのです。神はいると僕は思っている。この宇宙の最初には始まりが、量子揺らぎ以前があるはずで。それを、「ある」と言われる方が熱い。僕はそちらに賭けている。

内山 だから『チ。』にはスポ根的な熱さを感じるのですね。哲学が当たり前を疑い、新しい見方を提示するように、先生の作品も問いを投げている。

魚豊 そうですね。最初に哲学をおもしろいと思ったのも、真理はあるはずだと期待して読んで、結局なかった。それが嫌で勝手に追い続けています。

内山 まだ答えはない。でも誰でも問いは立てられる。問いが立てられたら、明日には真理を見つけられるかもしれない。この哲学的な情熱が先生の作品にも表れているのですね。

魚豊 はい。答えではなく、問いを提示すること。それが作家の役割だと思っています。

Profile

魚豊(うおと)

1997年生まれ、東京都出身。2018年11月、マンガアプリ・マガジンポケットにて『ひゃくえむ。』で連載デビューする。2020年から2022年にかけて週刊ビッグコミックスピリッツ(小学館)で発表した『チ。―地球の運動について―』は、「マンガ大賞2021」の第2位、「このマンガがすごい! 2022 オトコ編」の第2位、「第26回手塚治虫文化賞」の大賞、「2023年 第54回星雲賞」コミック部門など数々のマンガ賞を受賞。2023年から2024年2月にかけて、マンガワンで『ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ』を発表している。

内山 裕弥

国土交通省 総合政策局 公共交通政策部門 モビリティサービス推進課 総括課長補佐

Project LINKS テクニカル・ディレクター/PLATEAU ADVOCATES 2025/東京大学 工学系研究科 非常勤講師/東京大学 空間情報科学研究センター 協力研究員

1989年東京都生まれ。首都大学東京、東京大学公共政策大学院で法哲学を学び、2013年に国土交通省へ入省。国家公務員として、防災、航空、都市など国土交通省の幅広い分野の政策に携わる。法律職事務官として法案の企画立案や法務に長く従事する一方、大臣秘書官補時代は政務も経験。2020年からはProject PLATEAUのディレクターとして立ち上げから実装までを一貫してリード。2023年にProject LINKSを立ち上げ。2024年4月から現職。