ない。

| 水が干上がった矢木沢ダム |

川やダム湖に水が・・・ない。

私たちが毎日使用する大部分は、川の水に頼っていますが、川の水はいつも一定に流れているわけではなく、梅雨や台風などの季節には増え、冬季などには少なくなる傾向です。

そして雨や雪の量が極端に少なくなると、深刻な水不足により暮らしが大きなダメージを受けることにもなりかねません。 |

|

|

常に渇水の危機にある首都圏

人口や都市機能の集中した首都圏では、2〜3年に一度の割合で渇水騒ぎが起きています。

最大50%の給水制限が実施された昭和39年をはじめ、最近では48年、53年、62年、そして平成2年にもかなり深刻な渇水でした。

出ない。

水道をひねっても水が・・・出ない。

昭和40年以降、人口が集中し都市化が著しくなるにつれ、渇水被害が毎年のようにくり返されています。とくに東京を中心とした首都圏ではそれが顕著になっています。

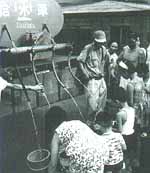

昭和39年東京

小河内ダムに依存していた東京の水は、昭和36年から慢性的な渇水が続いていました。

そして東京オリンピックが開催される昭和39年の夏には、小河内ダムが底をつき、給水制限率が50%に達し、炊事の水さえも確保できないほどの異常な状態に陥りました。 |

|

|

|

|

昭和53年福岡

福岡では、昭和53年5月から翌年の3月まで287日間の長期にわたって渇水が続きました。

1日5時間給水という一番厳しい時期には、高台の住宅地など4万5千世帯で一滴の水も出ない状況となり、他の土地に一時期移転する人も多く「渇水疎開」という言葉も生まれました。 |

|