宅配便の再配達削減に向けて

もくじ

再配達削減のために活用をお願いしたい3つのこと

ドライバー不足を深刻化させるなど、重大な社会問題の一つとなっています。このような状況を改善するために、皆様のご理解とご協力をお願いします。

・時間帯指定の活用(ゆとりある日時指定) ・各事業者の提供しているコミュニケーション・ツール等(メール・アプリ等)の活用 ・コンビニ受取や駅の宅配ロッカー、置き配など、多様な受取方法の活用 ※発送時に送付先の在宅時間を確認することも有用です。 ※時間帯指定を行いながらも不在となった荷物も存在しており、時間帯指定を活用した際には、できるだけその時間に受け取っていただければと思います。 ※再配達の削減に向けて、集合住宅におけるオートロック解錠デバイスの活用など、多様な受取方法や関係者の連携等により再配達を減らす取組を紹介し、普及に向けたポイントを整理した「多様なライフスタイルをささえる持続可能な宅配の実現に向けた手引き」も参照ください。 |

|

宅配便と再配達の現状

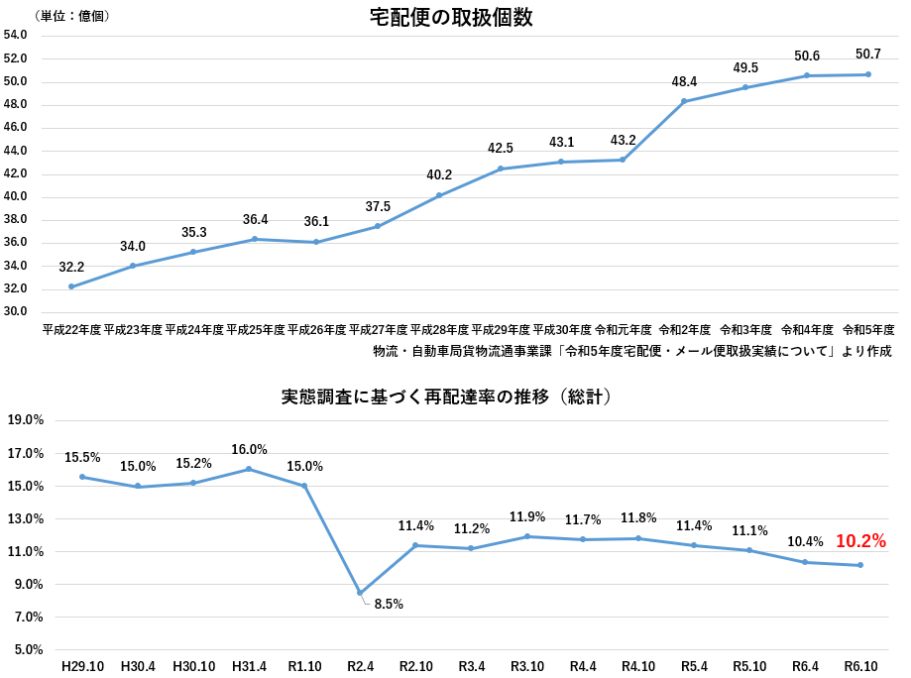

| 近年の通信販売、特にインターネットを利用した通信販売(EC)の伸びとともに、宅配便の取扱個数は急伸しており、令和5年度は約50億個にのぼっています。 (詳細は貨物流通事業課のプレスリリース資料をご覧ください。) 一方で、定期的に実施しているサンプル調査の令和6年10月期調査結果では宅配便の個数のうち約10.2%が再配達となっています。 |

|

再配達削減の必要性

宅配サービスを取り巻く状況

現在の形態の宅配便のサービスが開始されて約50年が経過すると言われていますが、近年のEC等の拡大により、

平成22年度は約32.2億個だった宅配便の取扱個数は令和5年度には約50.7億個と急速な伸びを示しています。

その一方で、令和6年4月期のサンプル調査の結果では約10.4%が再配達になっております。

再配達はトラックなど、自動車を使って行われる場合がほとんどです。

この約1割にのぼる再配達を労働力に換算すると、年間約6万人のドライバーの労働力に相当します。

また、再配達のトラックから排出されるCO2の量は、年間でおよそ25.4万トン(令和2年度国交省試算)と推計されており、

宅配便の再配達は地球環境に対しても負荷を与えています。

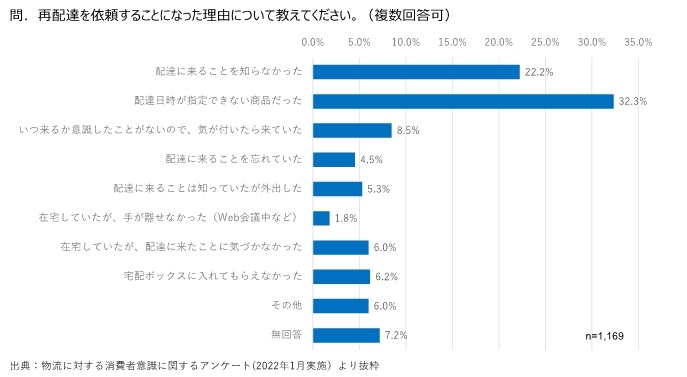

再配達となった理由について、国土交通省が2022年に行った調査では、約2割が「配達されることを知らなかった」という調査結果となっております。

取り寄せ商品の注文など、いつ入荷(配達)されるのかわからない商品もありますが、ご自分で注文された商品の配達に関して、できるだけ関心を持って頂ければと思います。

「送料無料」と記載されている場合でも、実際には配送にコストが発生しています

通信販売のサイトなどで「送料無料」という記載を見かけることがあります。

「送料無料」となっている場合にも、配送については実際にはコストが発生しています。

また、再配達により二酸化炭素(CO2)排出量の増加や労働生産性の低下による社会的損失も発生します。

再配達削減に関する施策など

宅配便の再配達率について(サンプル調査)

平成29年10月より宅配便の再配達率のサンプル調査を実施しています。

(本調査は年2回(4月と10月)実施し、4月分は6月下旬頃・10月分は12月下旬頃に公表予定です。)

再配達削減PR月間

置き配などの多様な受取方法を社会全体に普及・浸透させる観点から、2023年より4月を「再配達削減PR月間」とし、

関係省庁や地方自治体、宅配事業者、EC事業者等と連携し、再配達削減に向けた取組を強力に推進してまいります。

マンションにおける置き配の普及促進に向けた取組のポイントについて

「物流革新に向けた政策パッケージ」(令和5年6月2日我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議決定)では、政府一体となって、マンションにおける置き配が進む取組等を推進することとされました。

また、令和7年4月1日から施行された物資の流通の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第33条第1項の規定に基づき定められた「貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針」(令和7年農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第1号)においても、国は、マンション等における置き配の取組を推進し、多様な受取方法の普及を図る必要があるとされております。

これらを踏まえ、マンションにおける置き配の普及促進に向けた取組のポイントについて、下記のとおり周知しております。

これまでに実施した検討会・連絡会、実証事業等

- 国土交通省物流・自動車局 物流政策課

- 電話 :03-5253-8111

- 直通 :03-5253-8799

- ファックス :03-5253-1559