Archives

LINKSのイベント開催記録やコラム

LINKS:DATA × Hackathon

キックオフイベント

後編・トークセッション

EVENT

2024-09-06

2024年9月6日に、LINKS: DATA × Hackathonのキックオフイベントをオンラインで開催しました。Project LINKSで構築した各種オープンデータを活用して、アイデア創出や開発を楽しんでもらえるきっかけとなるようにアイデアソンとハッカソンイベントを企画。その1回目として、Project LINKSの概要やユースケースの解説と、有識者を交えたトークセッションを行いました。

◎後半は、トークセッションを公開します。前半はこちらから。

[Agenda]

- トークセッション

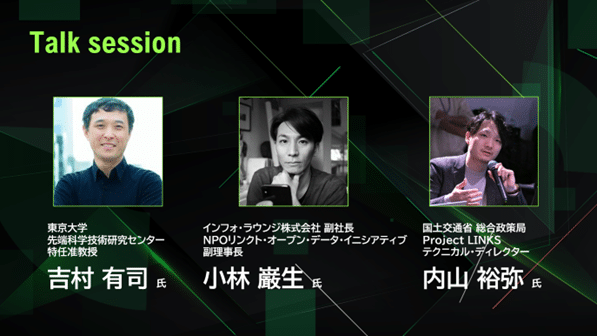

パネラー:

吉村有司(東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授)

小林巌生(インフォ・ラウンジ株式会社 副社長/NPOリンクト・オープン・データ・イニシアティブ 副理事長/Code for YOKOHAMA代表)

内山裕弥(国土交通省 総合政策局 モビリティサービス推進課 総括課長補佐)

司会:遠藤諭氏(角川アスキー総合研究所

[テーマ]

- Project LINKSに対する印象・期待

- 国土交通省に公開してもらいたいデータ

- オープンイノベーション継続のためにLINKSに求められること

ゲストパネラーのご紹介

吉村有司氏(東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授)

愛知県生まれ、建築家。

2001年より渡西。ポンペウ・ファブラ大学情報通信工学部博士課程修了(Ph.D. in Computer Science)。

バルセロナ都市生態学庁、マサチューセッツ工科大学研究員などを経て2019年より現職。

ルーヴル美術館アドバイザー、バルセロナ市役所情報局アドバイザー。

主なプロジェクトに、バルセロナ市グラシア地区歩行者計画、クレジットカード情報を用いた歩行者回遊分析手法の開発や、機械の眼から見た建築デザインの分類手法の提案など、ビックデータやAIを用いた建築・まちづくりの分野に従事。

小林巌生氏(インフォ・ラウンジ株式会社 副社長/NPOリンクト・オープン・データ・イニシアティブ 副理事長/Code for YOKOHAMA代表)

情報アーキテクト。まちづくり×ICTをテーマに活動。

オープンデータ関連技術研究開発およびその普及活動を通じて、政府や自治体、公共機関のオープンデータ施策の支援を行う。テクノロジー活用で地域の課題解決を目指す活動 Code for YOKOHAMA を立ち上げ、同代表を務める。

内山裕弥(国土交通省 総合政策局 モビリティサービス推進課 総括課長補佐)

Project LINKS テクニカル・ディレクター

前 Project PLATEAU プロジェクト・ディレクター

東京大学 工学系研究科 非常勤講師

東京大学 空間情報科学研究センター 協力研究員

1989年東京都生まれ。首都大学東京、東京大学公共政策大学院で法哲学を学び、2013年に国土交通省へ入省。国家公務員として、防災、航空、都市など国土交通省の幅広い分野の政策に携わる。

法律職事務官として法案の企画立案や法務に長く従事する一方、大臣秘書官補時代は政務も経験。

2020年からはProject PLATEAUのディレクターとして立ち上げから実装までを一貫してリード。2024年4月から現職。

THEME 1―Project LINKSに対する印象・期待

吉村 LINKSでこれまで埋もれていたデータが公開されれば、都市の分析やデザイン、まちづくりに活用できる。素晴らしいプロジェクトだし、革新的なものが生まれてくるのではないかと期待しています。我々有識者やアカデミックな人間の役割は、データをきちんと分析し、フィードバックしていくことですね。

内山 ハッカソンやアイデアソンなどでみなさんにデータの価値を引き出してもらうことが重要です。さらに、アカデミズムと連携することで、どういうデータがあれば世の中に価値を提供できるのか、深堀できるのではないかと。制度的な観点も含め、有識者からアドバイスを受けて、データの価値を高めていきたい。

小林 2016年に官民データ活用推進基本法が成立し、いまLINKSが登場した。これまでと違うことを見せてほしいと期待しています。

オープンデータの概念を説明するときに、FAIR原則が参照されます。「Findable(見つけられる)」、「Accessible(アクセスできる)」、「Interoperable(相互運用できる)」、「Reusable(再利用できる)」。課題は多いと思いますが、LINKSではこれらを解決できるような形で取り組んでもらいたい。そして、データの構造化も大切ですが、データガバナンスも重要なポイントで、オープンデータの運用に欠かせません。それも盛り込んでほしいですね。

内山 どういった点に注意すべきと思われますか?

小林 データをオープンにし始めた初期の頃は、民間での活用・イノベーションへの期待が高く、経済活動との連携の方を重視していた気がしています。ただ、公開されたデータは民間では使いにくかった。もっと使いやすいデータを充実させるには、省内できちんと使いこなしてこそではないでしょうか。今回はキーワードにEBPMが入っていたので、そのあたりは期待ポイントです。

内山 それはとても大事ですね。オープンデータを推進している人が、自分でデータを扱えなければ、データに対する解像度が低くなり、使いにくい仕様になってしまうということはよくある。LINKSは国交省自らがユーザーとなる仕組みのプロジェクトなので、データの質は高くなると思います。

吉村 省内で使用する視点というのは、とても重要な指摘ですね。使いやすいデータがあれば、多忙を極める省内業務を低減できて、クリエイティビティの高い業務にエフォートを割ける。それが社会貢献につながります。バルセロナではもちろんそうなっています。小林さんもバルセロナに来られたときに実感されたのでは?

小林 バルセロナの役所の方が言うには、もともと税金でつくったデータだから市民に還元することは当然だと。ところが日本ではオープンデータのメリットを理解せず、ユースケースを求めがちですよね。

内山 オープンデータを全庁的に推進するうえで、その視点は重要です。オープンデータ化に対する何となくの不安や面倒くささから、こじつけ的なリスク想定を主張されるシーンもあります。そういった考えをパラダイムシフトさせて、社会に価値を還元するというシンプルな理屈が通るようにしていきたいと思っています。

THEME 2 国土交通省に公開してもらいたいデータとは?

吉村 僕は研究者なので、どんな問いを立てて、どのように解決するか、そのためにはどのようなデータが必要かと考える側に立っているので、リサーチクエスチョンを立てられるデータが出てくるとよいと思っています。先ほどFAIR原則の話がありましたが、そのうちの「Findable」、見つけやすさはとても大事だと思っています。まだLINKSのスケールはわかっていませんが、膨大なデータがあるようですので、その宝の山からピンポイントで探し出すためには、重要な観点になるのではないでしょうか。

内山 国交省のほぼ無限にある情報は、すべてがデータ化されているわけではありません。検索や比較がしにくい状態にある。どこに宝が眠っているのかもわからない。もちろん調べればわかるのですが、すべてを把握するのは難しいので、当たりをつけてアプローチせざるを得ないんです。だから、今日のイベントでぜひみなさんには、国交省の持っているデータのうち、こんなものがほしい、それがあるとこんなことができる、といった新しい観点を見出してほしいと思っています。

吉村 みんなからアイデアを収集することには大賛成です。そのときに職業の多様性もですが、年齢層のレイヤーも加えてはどうでしょう? 昨年、内山さんと高等専門学校でPLATEAUに関してアイデアソンを行ったとき、我々とはまったく違った、柔軟な発想をする学生がいました。LINKSでもいろいろなレイヤーがあることで多様性が生まれておもしろいのでは?

小林 具体的なデータの例は、いまは思いついていませんが、あえてリクエストするのであれば、探しやすさを担保しつつ、安心してデータを使えるようにメタデータを整備してほしい。どのようにつくられたデータかがわからないと目的に合っているかの判断ができないからです。情報の構造化を意識したメタデータでないと、なかなかLINKSが目指す理想の社会になっていかないと思います。

内山 メタデータの整備をきっちり行っていくうえでは、インデックスの問題を解消する必要があります。データやそのキーとなるバリューにグローバルなIDを付与する作業は並大抵のことではありません。全情報を把握できていないから、一意に附番できないのです。ただ、これをしないと、データを検索するのが難しくなる。

小林 ビジネスプロセスを見直すことにもなると思います。各プロセスを分解して、どの情報を保持しておくかを整理しておかなくてはいけない。大変な作業ですが、それをやらないと先に進んでいかない。

内山 国土数値情報や国土交通データプラットフォーム、PLATEAU、不動産情報ライブラリなど、インフラを含めたスタティックな情報は収集しやすいのですが、それだけだと経済や生産性、労働など、動的な、経済的なダイナミックスに対する分析はできない。LINKSでは事業に関わる情報をオープンにしていきたいんです。更新頻度にもよりますが、どのような経済活動が行われているかという情報が出てくると様々な分析が可能になる。それらを増やしていければ、周辺産業も含めたイノベーションにつながり、巡り巡ってエコシステムが実現できる環境となると思っています。ただし前代未聞のチャレンジで、いままであまりなかったのでナレッジもないわけです。

吉村 出回っていないということは、データを整備していくと同時に分析や解釈もパラレルにやる必要がある。例えば、時空間情報をあまりにも粒度高く出してしまうとプライバシーの問題になります。ここは我々アカデミックな人間が関われるところだと思います。

小林 最近は、どこの自治体でも業務のDXに一生懸命取り組まれている。先進的な自治体では、事業評価をするときにもきちんとロジックモデルを組み立てて、KPI(重要業績評価指標)を設定する。そのためにどのようなデータが必要かを見極め、収集して、最終的にKPIとして分析することを真面目にやろうとしているところも出てきています。国交省の中でもそういったロジックモデルがあれば、セットで公開することでいろんな観点も含まれておもしろくなるのでは?

内山 国交省でもロジックモデルはもちろんあるのですが、定性的にロジックを組んで定性的に評価することが大半になっていて、課題になっています。理念としては、ロジックに対してデータで分析したうえでKPIが導かれるようにしたいのですが、データの部分がなくてできていないんです。だからLINKSでは定量評価をするためのデータを出したい。

THEME 3 オープンイノベーション継続のためにLINKSに求められること

吉村 いままでの議論がすべてではないでしょうか。データを整備して、公開することで社会に問い続けて、アイデアを募ること。そのサイクルを継続していくことでしょう。

内山 イノベーションを起こすのはこれからなのですが、オープンイノベーション施策はデータの量が大事で、遊べるものが少ないと、それだけ関心を持てる機会が減ってしまう。だからメタデータがないと継続的にユーザーを獲得できない。ファーストインプレッションで物足りなさがあると、その時点で諦めてしまいます。物量があると、いろいろと探してみたくなりますよね。だからデータを大量につくり、触ってもらう機会を設けたり、PLATEAUでやったときのように分析するツール自体をOSS(オープンソースソフトウェア)として提供したり、オープンソースとオープンデータを組み合わせて関心を持ってもらうことが、イノベーションには必要だと思っています。

小林 オープンにすること、人と人が交流することも非常に大事ですが、それに加えて、AIも意識するとおもしろいのではないかと思っています。例えば、探しやすさに関しても、AIに関連しそうなデータを教えてもらう。そういう世界もデータを真面目につくれば実現できるでしょう。今後、オープンイノベーションのサイクルをはやく回していくために、AIを活用していくことになるはず。そのためにもデータは重要ですよね。

内山 それは、実はすでにやっています。役所でデータを触ろうとするとき、大量のPDFデータに出くわします。これらを横断的に検索する手段がなかった。LINKS VadaにはOCRやデータクレンジングなどの機能もあって、PDFをテキスト情報に戻して構造化するとともに、そこからメタデータを生成します。これを活用して、チャットボット形式で横断的な検索ができるソリューションをつくっています。いままで保管するだけだったPDFが検索可能なリソースに変化して、ロジックツリーの作成に使えるようなこともやっています。省内ではデモ版が動いています。追々紹介します!

吉村 生成AIにはとても興味を持っています。いままでは大きなデータを触れるのは、Pythonができる人や一部の専門家に特化していたけれど、画像生成AIのStable Diffusionが出てくると、非専門職の人たちがプロンプトを入れただけで街のイメージができたり、データの分析ができる。AIの民主化という意味でいい動きが出てきたと思っています。最近では、高校でプログラミングが必修になっています。あと数年もすれば、プログラミングが一般教養として、自然にできる人も増えてくる。そうしたときに都市計画やまちづくり、都市デザインは、生成AIがパートナーとなって、データからデザインまで一気にシームレスにできるようになっていくでしょう。

LINKSも膨大なデータですから、AIが寄与する場面は大きいはず。そのあたりの組み合わせは重要ですよね。大量のデータをフックに産官学民のパートナーシップのあり方、仕事のやり方も変わっていくような、それほど射程の大きな話と僕は捉えています。

小林 LLMだけではなく、正確かつ具体的、的確な情報を引き出す技術もありますよね。テータや知識の基盤をいろんな組織単位で持つようになってくるのではないかと思っています。LINKSの取り組みの延長線上にはそういう世界もあるのではないでしょうか。いまはとにかくデータを公開することが大事。僕は、オープンデータに関わりながらできなかったことがまだまだいっぱいあって諦めたこともあるんですよ。この10年の動きが遅いと感じていたところ、LINKSによって行政のオープンデータが一気に動くのではないかという期待を抱いています。

吉村 小林さんがPLATEAUを使って取り組んでいる「XR技術を用いた体感型アーバンプランニングツール」も、いまある情報だけではなく、LINKSからプロンプトだけで引っ張ってこられると、都市計画やまちづくりで住民を巻き込んでイメージをつくるときに、新しいことができる気がします。

小林 今回の例は、GISなど地理情報に偏っている部分があるかもしれませんが、そうではないデータの種類が増えると分析や応用が効くようになってくるでしょう。必ずしもGISで地図上に可視化する話だけではない使い方がどんどん出てくると思います。GISは複数のデータを重ねて見られるので、その場でデータ同士の関連が可視化できるけれど、実は内部ではデータがつながっていないことも結構あって、本質的にデータをつなげることもチャレンジとして持っておられると理解しています。

内山 まさしくその通りです。ただししっかりと筋道を立てないと全部GISになってしまうので注意しています。もちろんGISデータとインデキシングできるようになっていますが、そもそも、様々なデータとリレーションできるようなテーブルデータをたくさん公開していくことを重視しています。

吉村 今日、内山さんは、「遊べる」「楽しい」と言っていましたが、それも結構重要。こういったアットホームな雰囲気をつくり出すようなイベントを定期的にやってもらえると国交省に対するみなさんのイメージも変わるのでは? 親しみやすさがないと、参加しづらいですから。

内山 データを中心に、生産性の向上や価値を高める、EBPMを整備するというのは全員同意しているんですが、それを実行できるだけのデータ量、そしてシステム、インターフェースが存在していなかった。それを構築するにあたって、みなさんの協力を必要としています。いろいろな技術を持っている多様な人から、さまざまな知識やアイデアを吸収していくことがLINKSの成長につながると思っています。

Q&A―Agenda 3

Q1 LINKS Vedaについて、構造化が難しい非構造データはありますか? どのようなデータであれば対応できますか?

A1 役所の書類様式に、3つの項目のうち該当するものに◯をつける、みたいなケースがあって、これをテキスト情報にするのが難しい。そういったハンコや画像的な要素が強いものなどをテキストと組み合わせて判読するものにはわりと苦労しています。OCRによるテキスト化と、画像認識的な意味でのLLMを組み合わせれば、技術的にはできるのでしょうけれど。

Q2 LINKS Vedaは省内での運用を目的としているのでしょうか? 今後外部への展開を想定しているのでしょうか?

A2 基本的には省内のシステムとして想定していますが、OSS化して今後公開するので、企業でも個人でも、他の役所でもぜひ使ってほしいと思っています。

Q3 データの公開後は、どれくらいの頻度で公開する予定ですか?

A3 データの取得頻度によりますが、基本的に役所への届け出は年に1回程度なので、リソースの更新頻度に合わせていきます。電子申請化にあわせて自動的に情報を吸い上げられるようになれば更新頻度も上がっていくと考えています。

Q4 LINKS Vedaにデータを上げる際、個人情報にひもづくデータはどのように分離されるのでしょうか?

A4 現時点では、個人情報を消す匿名加工や階層化・統計化による一意性の削除という作業を手作業で行っています。今後はシステム的に自動処理できるようにします。

Q5 公開されるデータはすべて商業利用可能でしょうか?

A5 LINKSで公開するのは、CC BY4.0か政府標準利用規約2.0なので商用利用可能です。

Q6 全国のデータを収集するとなると規模が大きくなりますが、優先的に集めるデータの種類、または地域などはありますか?

A6 基本的に事業などの動的なデータを公開するところにバリューがあると思っています。ただどういうデータが何に使えるのかは、進めつつ考えていくしかないので、いろいろな意見を聞きつつ見つけ出して、データ化することをアジャイルでやっていきたいですね。データを公開するうえでは、やはりさまざまな条件があるので、全国一律でできない場合もあります。地域限定での公開となることもあるでしょうね。できるところから徐々にというやり方にならざるを得ないかなと思っています。

Conclusion

吉村 LINKSには大きな期待を持っています。数年後に振り返ったときに、画期的な、歴史的なイベントだったと言われるように、11月のハッカソンでも審査員を務めつつ、みなさんを鼓舞するように、楽しい雰囲気になるよう盛り上げていきたいと思います。

小林 冒頭のアンケートについて、僕は一般旅客定期航路事業のデータに興味が惹かれました。船を移動手段とした旅のプランニングもおもしろいのでは?

今日はいろいろと思いが先走って、すぐには実現できなそうな提案もしましたが、いずれ解決していくべきことですので、微力ながらお手伝いをしていきたいと思っています。

内山 今日はオープンデータの最先端におられるお二人に話を伺い、方向性は同じだということがわかりました。データやデジタル技術にこれまで触れてこなかった人も含めて、どんどん巻き込んでいった方が取り組みの枠が広がっていくと思うので、今度のアイデアソン・ハッカソンには、未経験の人にもぜひ参加してもらいたいです。人との出会い、データとの出会いもあるし、いろんな発想が、職場で、大学で役立つこともあるので、気軽に参加していただけるとうれしいです。