ぼうさいきょういく

防災教育ポータルサイト

教育現場でも活躍する

防災に関する

様々なコンテンツをご用意

お知らせ

-

令和8年2月2日

災害写真等を追加しました。

-

令和7年3月25日

教科・単元や当ポータルサイト掲載コンテンツ、「防災リテラシー」との関係を整理した一覧表を追加しました。

-

令和7年3月25日

「今月のピックアップ素材」を追加するなど、サイト更新をしました。

-

令和6年4月26日

【規程・申請について】

アプリ等へのリンク掲載を希望する民間事業者等におかれては、「防災学習/防災教育ポータルサイト(新HP)の民間事業者等のアプリ等へのリンク掲載に関する規程」に基づき、申請書をご提出いただくことになりますので、水管理・国土保全局防災課までご連絡ください。

なお、防災学習ポータルサイトには、同サイト内に掲載されている防災教育ポータルサイトのコンテンツを含んでおります。 -

令和6年4月26日

「防災教育ポータルサイト」をリニューアルしました!(リーフレットはこちらをクリックください)

-

令和5年5月31日

オンライン教材 クイズで学ぼう「マイ・タイムライン」を公開しました!

-

令和5年5月31日

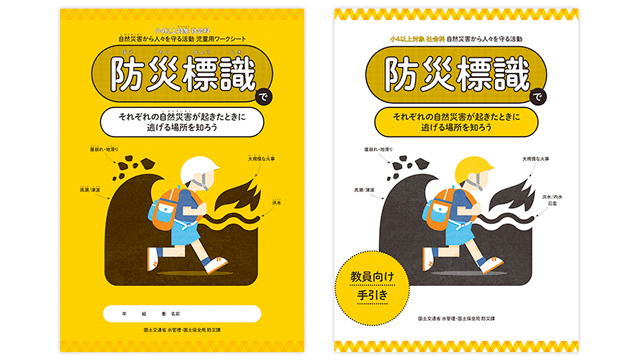

教材 小学校4年社会「自然災害から人々を守る活動」の教材等を公開しました!

-

令和5年5月31日

小学生向け360度映像「小学校5年理科 流れる水の働きと土地の変化」を公開しました!

-

令和4年5月26日

「水災害からの避難訓練ガイドブック」を令和4年3月版として改訂しました!

-

令和4年5月26日

教材 小学校4年社会「先人のはたらき」を作成しました!

-

令和4年5月26日

若年層等向け動画「リスクシミュレーションアニメ マイ・タイムライン劇場(動画)」を公開しました!

-

令和4年2月21日

「動画で学ぶみんなの防災[防災教育3分動画]」が公開されました

-

令和3年8月4日

小学生向け動画「6年理科 土地のつくりと変化」を公開しました!

-

令和3年6月29日

若年層等向け動画 「きみの街にひそんでいる!気をつけ妖怪図鑑(動画)」を公開しました!

-

令和3年6月9日

「教員のための防災教育ブックレット増補版[動画教材活用編]」が公開されました(令和3年6月)手引きのコーナーにも追加しました!

-

令和2年5月20日

「教員のための防災教育ブックレット」が公開されました

-

令和2年5月18日

小学生向け動画「5年理科 流れる水の働きと土地の変化」を公開しました!トピックスをご覧ください。

-

平成30年3月8日

「洪水から身を守るには ~命を守るための3つのポイント~」子ども向け動画をアップしました。

-

平成30年3月8日

「防災教育ポータル」を開設しました。

防災教育

ポータルサイトとは

地震や台風などの災害はいつどこで起こるかわかりません。しっかりと学んでおくことで、普段からどう備えておくとよいのか、起きたときにどうするといいのかを知ることができます。しっかりと防災について学んで、災害に備えましょう!

民間事業者様等はこちら

ここでは防災までの一連の流れを

教育するために活用できる

教材のテンプレートを紹介しています

よりよい社会へ

流れる水の働きと

土地の変化について学ぼう

洪水災害

- ・5年理科「流れる水の働きと土地の変化」では、流れる水による土地への働きについて学びます。

- ・長い年月をかけ、洪水のたびに川が山から運んだ大量の土砂がたまり、広い平野ができたことに触れることにより、6年理科「土地のつくりと変化」での学習へとつながります。

- ・流れる水の働きによってつくられた地形と、その地形がもつ災害リスクなどを知ることができます。

-

①川のなりたちを知ろう

水は高いところから低いところへと流れて集まる。川の傾きによって流れる水の速さは変わる。上流の川の傾きが急なところでは流れが速く、下流の川の傾きがゆるやかなところでは流れがおそい。

【作成者】国土交通省 -

②流れる水の3つはたらきを知ろう

上流の流れが速いところでは、土地が削られ土砂が運ばれる。下流の流れが緩やかなところでは、削る力・運ぶ力が弱くなり、運ぶ土砂の量よりたまる量が多くなる。このように、水は流れる速さによって「けずる」「はこぶ」「たまる」という3つの働きをもつ。土砂は、粒の大きさで呼び名が変わる。

【作成者】国土交通省 -

③流れる水により変化した土地

長い年月をかけ、洪水のたびに山から川によって運ばれた大量の土砂がたまり広い平野ができた。川がつくった豊かな土地に人はどんどん住むようになった。しかし、もともと川がつくった土地は大雨が降ると川が増水しあふれてしまうことがある。そのため、川沿いに堤防をつくり、川の水があふれないように対策を行っている。

【作成者】国土交通省 -

④雨と増水のかんけい

雨がたくさん降ると、川の水の量が増える。流れる水の量が多くなると、流れる水の速さは速くなる。流れる水の速さが速くなることで、流れる水がもつ「けずる」「はこぶ」働きは大きくなる。流域内に大雨が降ると川の水の量は増え、堤防の高さを超えたり、堤防が決壊すると洪水災害になる。

【作成者】国土交通省

土地のつくりと

変化について学ぼう

洪水災害

火山災害

地震災害

- ・6年理科「土地のつくりと変化」では、土地や土地をつくっている物に着目して、土地のつくりやでき方について学びます。

- ・流れる水の働き、火山活動、地震によって土地がつくられたり、変化したりすることに触れることで、6年理科「土地のつくりと変化」での学習へとつながります。また、4年・5年生で学んだ内容を振り返りながら学びを深めることができます。

- ・日本の地形の特徴と、洪水・地震・津波・火山災害等の様々な災害の特性との関係に触れることにより、事前の備え、災害時の判断、行動に繋げることができます。

-

①流れる水の働きや火山の噴火による土地のでき方について知ろう

地面の下は、しま模様になっている。流れる水の働きによって土砂が侵食、浸食、運搬され、海に堆積し地層ができる。堆積したれき、砂、泥は長い年月で固まって岩石になる。地層の中には、化石が含まれているものもある。

【作成者】国土交通省 -

②火山活動や地震による土地の変化の仕方について知ろう

噴火で流れ出た溶岩により、海が埋められて土地が大きくなることがある。噴火により土地が盛り上がり、山ができることがある。地震により、土地が盛り上がったり、沈んだりすることがある。

【作成者】国土交通省 -

③火山噴火や地震が発生する原因について知ろう

地球の表面を覆うプレートが動くことで、火山活動や地震が起こる。日本はプレートに囲まれているため、火山が多く、全国どこでも地震が発生する可能性がある。

【作成者】国土交通省 -

④土地を変化させる働きと災害との関係について知ろう

大雨により川があふれることで浸水被害が発生する。また、火山の噴火により、溶岩や火砕流、火山灰などで被害が発生する。地震によって、山崩れや地割れ、津波などにより被害が発生する。こうした災害による被害を小さくするために様々な対策が行われている。災害に対する自分の地域の特徴を知ることで、自然災害から命を守るために備えておくことが必要であることがわかる。

【作成者】国土交通省

ここでは防災までの一連の流れを

教育するために活用できる

教材のテンプレートを紹介しています

よりよい社会へ

災害リスクを知らせる情報について学ぼう

洪水災害

地震・津波

- ・4年社会科「自然災害から人々を守る活動」では、過去に発生した災害の事象と今後の対策について、より根拠に基づいた考えをもつことができます。あわせて、土地の高低・土地の条件の理解も広がります。

- ・5年社会科「我が国の国土の自然環境と国民生活」では、災害が起きた時に自分自身の安全を守るための行動の仕方について、地理的視点からより根拠に基づいた考えをもつことができます。

-

①さまざまな種類のハザードマップ

どういった場所で、どのような被害が起きるリスクがあるのかわかる地図を「ハザードマップ」という。ハザードマップには、洪水災害・津波災害・土砂災害などたくさんの種類がある。(住んでいるまちの役所の窓口やウェブサイトで手に入れることができる。)

【作成者】国土交通省 関東地方整備局 -

②ひなん場所を知ろう

ハザードマップには、避難先や避難の仕方も書かれている。例えば、建物の屋上に避難する場合や安全な最寄りの避難所に避難する場合の避難の仕方なども書かれている。

【作成者】国土交通省 関東地方整備局 -

③ひなん情報は5段階のレベルがあるよ

台風・豪雨時の避難の情報は、自治体や気象庁等から発表される防災情報に応じて、わかりやすく5段階の警戒レベルに分かれている。例えば、「レベル4」が発令されれば「避難指示」が出されている状態なので「全員、速やかに避難してください」というとるべき行動を意味している。「警戒レベル」については、内閣府のウェブサイトで詳しく紹介されている。

【作成者】国土交通省 関東地方整備局 -

④ひなんの情報をあつめよう

気象や川の状況、避難の時期、避難先に関する情報は、住んでいるまちの市役所のウェブサイトや屋外放送、ラジオ放送、エリアメールなどで調べることができる。できるだけいろいろな方法で避難の情報を集めることが大切である。 また、「マイタイムライン」と呼ばれる家族や一人一人の身を守る行動のスケジュールを決めておくことで、事前に災害に備えることができる。

【作成者】国土交通省 関東地方整備局

様々な機関や地域の人々による自然災害への備えについて学ぼう

洪水災害

地震・津波

- ・4年「自然災害から人々を守る活動」では、過去の事象と今後の対策について、より根拠に基づいた考えを持つことができます。あわせて、土地の高低・土地の条件の理解も広がります。

- ・5年「我が国の国土の自然環境と国民生活」では災害が起きた時に自分自身の安全を守るための行動の仕方について、地理的視点からより根拠に基づいた考えを持つことができます。

-

①近年の災害と支援活動

近年の大規模な災害の映像とともに、国などの関係機関の支援活動の例としてTEC-FORCEによる活動を紹介(市町村、都道府県、国などの関係機関は協力して水害に備える取り組みをしている)。

【作成者】国土交通省 -

②ダムにはどのような役割があるのだろう

水害対策の例として、川の水を一時的にせきとめ、水をためるダムがある。平常時には、降った雨をダムに貯めておき、必要な水を下流に流し、洪水時には、降った大雨が一気に下流に流れてしまわないようにダムでいったんせき止めて、下流に安全な量を流すようにしている。

【作成者】国土交通省 東北地方整備局 -

③堤防にはどのような役割があるのだろう

堤防には、川があふれるのを防ぎ住宅を守る役割がある。堤防は土でできているので、雨や川の水がしみ込むと崩れやすくなるなど、堤防は必ずしも安全ではない。堤防が決壊してしまったときにどのくらい浸水してしまうかはハザードマップで確認することができる。

【作成者】国土交通省 東北地方整備局 -

④人々を守るために地域ではどのような人が活躍しているのだろう

市町村、都道府県、国などの関係機関は協力して水害に備える取り組みをしている。また、地域の人によって結成された消防団や水防団など、災害から自らの地域を守る組織もある。このように、さまざまな人が災害から人々を守るために協力している。

【作成者】国土交通省

ここでは防災までの一連の流れを

教育するために活用できる

教材のテンプレートを紹介しています

よりよい社会へ

洪水から身を守る避難について学ぼう

洪水災害

- ・「特別活動」における避難訓練では、訓練とともに実際に起こりうる災害リスクに備えて具体的に行動することが重要です。

- ・災害情報や状況にあわせた対応(災害の規模・水位の状況、タイムライン等)とともに具体の避難方法、避難場所、移動方法などについて学ぶことができます。

-

①大雨が降りつづいたとき、どんなことがおこるんだろう

大雨が降り続く中で起こる可能性があることを考える。河川が氾濫し、浸水が始まっている中、どのような行動をとるべきかを考える。

【作成者】国土交通省 -

②みのまわりの危険を調べよう

身の回りの危険個所の確認方法としてハザードマップをチェックすることや自宅から避難場所までの安全なルートをあらかじめ調べておく。

【作成者】国土交通省 -

③浸水が始まる前に逃げよう

避難が遅れると、外に出られなくなることもある。そうならないように、近くの川の水位を確認したり、雨の降り方を確認する。どのような情報を見て避難するのかを考える。

【作成者】国土交通省 -

④安全に逃げる方法を知っておこう

水の中を歩くのはどのような危険があるか、知っておく。遠回りでも、避難場所までに安全な道を通ることや、途中で危ないと思ったら、無理せず高台に逃げることを理解する。

【作成者】国土交通省

災害情報や状況にあわせた対応について学ぼう

洪水災害

土砂災害

- ・「特別活動」における避難訓練では、訓練とともに実際に起こりうる災害リスクに備えて具体的に行動することが重要です。

- ・災害情報や状況にあわせた対応(災害の規模・水位の状況、タイムライン等)とともに具体の避難方法、避難場所、移動方法などについて学ぶことができます。

-

①きみの街にひそんでる、水害の危険

避難がおくれた際の水害の危険性を、さまざまな妖怪が体現。事前に水害ハザードマップを確認して、地域の水害リスクを把握することが重要。

【作成者】国土交通省 -

②「シミュレーションする」とは、どういうことだろう

おとぎ話の赤ずきんちゃんが危険を避けるために自分で考え行動する。マイ・タイムラインを考える基礎となる「シミュレーション」を事前に行っておくことは、自分自身や大切な人の命を守ることに繋がる。

【作成者】国土交通省 -

③マイ・タイムラインがないとき・あるとき

マイ・タイムラインがない状況で災害が発生すると、避難準備や避難経路・避難場所などの確認が十分にできていないため、自分の命や大切な人の命を守ることが難しい。

【作成者】国土交通省 関東地方整備局 -

④具体的なマイ・タイムラインを考えてみよう

具体的なマイ・タイムラインを考えておくと、災害情報や状況にあわせた行動ができる、自分の命や大切な人の命を守ることができる。具体的なマイタイムラインについてクイズで学ぶ。

【作成者】国土交通省

ここでは防災までの一連の流れを

教育するために活用できる

教材のテンプレートを紹介しています

よりよい社会へ

避難所での助け合いやサイン・先人の知恵を学ぼう

社会

洪水災害

火山災害

地震・津波災害

- ・「特別の教科 道徳」では、「C主として集団や社会との関わりに関すること」に関する内容として、生活するうえで必要な約束や法、決まりの意義を理解し、それらを守るとともに、自他権利を大切にし、義務を果たすことと示されています。災害発生時に市民が生活する避難所では、みんなが安心して気持ちよく生活するために、守るべきルールやマナーがあります。また、集団生活を送る上で、自らの義務を進んで果たすことが大切です。

- ・平常時や災害時に知っておくべき防災に関係した標識や表示(サイン)や、外国の人への情報の伝え方などを学んでおくことも必要です。

- ・4年社会科「自然災害から人々を守る活動」では、地域で発生した過去の災害について調べ活動を行います。過去の災害を調べることで、地域の災害発生の傾向を知ることができ、将来発生する可能性がある災害について備える必要性を感じることができます。(4年社会科「先人の働き」にも関係)

- ・過去の災害の発生状況とともに、先人の教訓や知恵など、受け継がれてきた災害の伝承について学ぶことができます。

-

①避難所の利用マナーやルールについて知ろう

避難所は、一時的に安全を確保するために避難した人や災害で家に住めなくなってしまった人が集まり生活する共同空間である。避難所では、いろいろな人と生活をともにすることから、守るべきマナーやルールがある。避難所生活では、お互いに助け合うことが大切。

【作成者】東京都

防災ノートには、避難所の利用マナーやルールについても書かれている -

②防災に役立つわかりやすいサインを知ろう

平常時や災害時に知っておくべき標識(サイン)を学ぶ。標識(サイン)の学習を通じて外国の人への情報の伝え方などを学ぶこともできる。

【作成者】国土交通省 -

③昔の人の教えを学ぼう

地域には様々な先人たちが、災害と向き合ってきた。その地域の先人の取組を知ることで地域の災害リスクや過去から現在へと続く災害対策を学ぶことができる。

【作成者】国土交通省 -

④昔の人から地域の災害歴史について学ぼう

先人たちが残してくれた教訓や知恵を知っておくことは命を守る助けになる。受け継がれてきた災害の伝承をどのようにして未来の人に伝えていくのか考えるきっかけになる。

【作成者】国土地理院

災害に強いまちづくりについて学ぼう

洪水災害

火山災害

地震・津波災害

- ・災害に備えるために、国などの行政機関、企業、地域などでは様々な対策を行っています。その中の一つが「災害に強いまちづくり」です。「災害に強いまち」とは、まちの施設や環境が安全で快適に整備されていることと同時に、地域の人々が助け合える(共助できる)ような関係が構築されているまちのことです。

- ・災害に強いまちづくりの考え方や特徴について学ぶことができます。

-

①自分のまちの土地の成り立ちを知ろう

自分の地域の「土地の成り立ち」や土地の脆弱性、避難場所等を調べることができ、身近な地域のリスクに対してどのようなまちづくりがされているかを考えることができる

【作成者】国土地理院 -

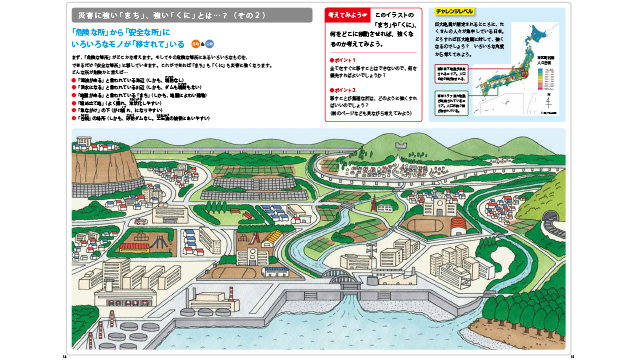

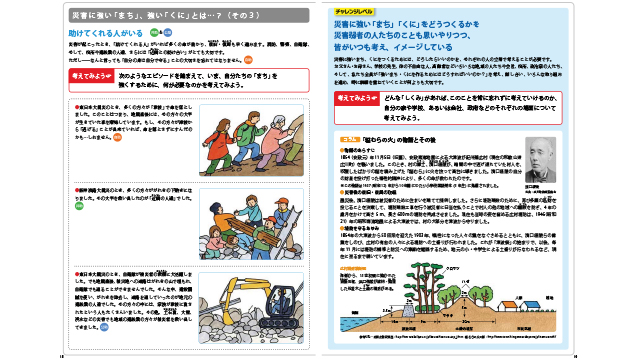

②災害に強い「まち」、強い「くに」とはどんな町だろう?

災害に備え、危険な場所にあるいろいろなものをできるだけ「安全な場所」に移すことが、災害に強い「まち」や「くに」づくりに繋がることを理解する。

【作成者】内閣官房 -

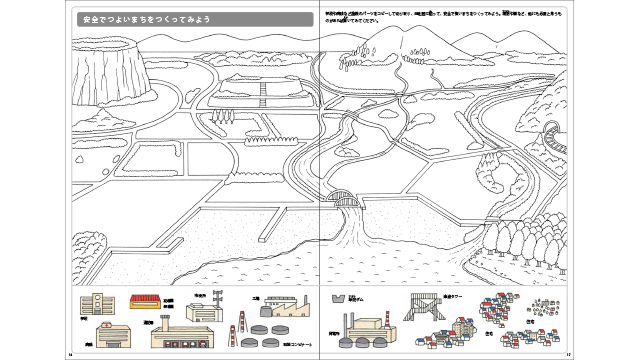

③安全でつよいまちをつくろう

災害につよい「まち」や「くに」の考え方をもとに、どのようなまちづくりをすればよいのか考える。堤防や高台など、防災に欠かせないインフラや生活環境について気づかせる。

【作成者】内閣官房 -

④「人々の助け合い」が大切なのはなぜだろう?

災害に強い「まち」や「くに」を築いていくためには、「自分の身は自分で守る」ことや「人々の助け合い」の関係を構築することが必要である。

【作成者】内閣官房