従来の洪水氾濫を未然に防ぐ対策に加えて、

氾濫が発生した場合にも被害を軽減する危機管理型のハード対策を推進します。

洪水氾濫を未然に防ぐ対策

|

|

|

|

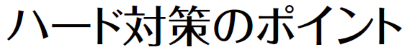

堤防から水があふれないようにしたり、

堤防に水が染み込んで壊れやすくならないよう、 優先的に整備する必要のある区間から対策を進めます |

整備箇所の堤防整備に加え、浸透・侵食に対する安全性や流下能力を向上させる「洪水氾濫を未然に防ぐ対策」に引き続き取り組みます。 優先的に対策が必要な区間約1,200kmについて、平成32年度を目途に、今後概ね5年間で対策を実施します。  今後概ね5年間で対策を実施する区間延長一覧

今後概ね5年間で対策を実施する区間延長一覧

|

|

|

洪水氾濫を未然に防ぐ対策の例(1)

パイピング・法すべり

→漏水対策(浸透含む)

→漏水対策(浸透含む)

L=約360km(堤防への浸透対策)

L=約330km(パイピング対策)

L=約330km(パイピング対策)

・過去の漏水実績箇所等、浸透により堤防が

崩壊するおそれのある箇所

・旧河道跡等、パイピングにより堤防が崩壊する

おそれのある箇所

崩壊するおそれのある箇所

・旧河道跡等、パイピングにより堤防が崩壊する

おそれのある箇所

洪水氾濫を未然に防ぐ対策の例(2)

流下能力不足

→堤防整備・河道掘削

→堤防整備・河道掘削

L=約760km

・堤防高が低い等、当面の目標に対して

流下能力が不足している箇所

(上下流バランスを確保しながら実施)

流下能力が不足している箇所

(上下流バランスを確保しながら実施)

洪水氾濫を未然に防ぐ対策の例(3)

水衝・洗掘

→浸食・洗掘対策

→浸食・洗掘対策

L=約110km

・河床が深堀れしている箇所や水衝部等、

河岸浸食・護岸欠損のあるおそれがある箇所

河岸浸食・護岸欠損のあるおそれがある箇所

→ 優先的に対策を実施する区間L=約1,200km ※各対策の延長は重複あり

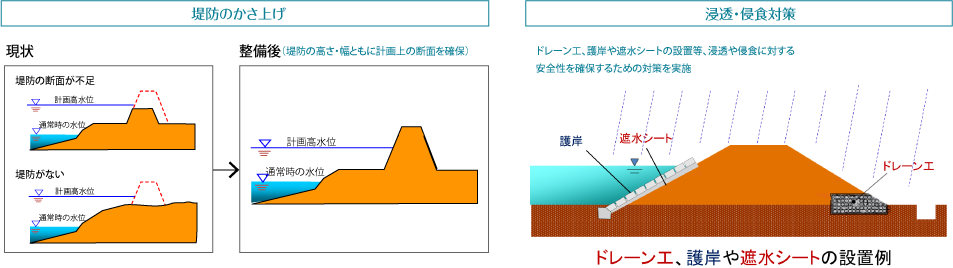

危機管理型ハード対策

|

|

|

|

もし、堤防から水があふれてしまった場合でも、

堤防が壊れてしまうまでの時間を少しでも 引き延ばす工夫をします |

氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランス等の観点から堤防整備に至らない区間など約1,800kmについて、決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防構造を工夫する対策を平成32年度を目途に、今後概ね5年間で実施します。  今後概ね5年間で対策を実施する区間延長一覧

今後概ね5年間で対策を実施する区間延長一覧

|

|

|