通常の使用量の約半分、1人1日100Lの水で家庭の暮らしが維持できるのかどうか?生活を強いられた場合、どんな不便を感じるか?を調査し、今後の渇水対策に役立てるため、一般家庭68世帯の協力を得て1週間の節水実験を行いました。

ここでは節水実験の内容をたどりなから、その結果を紹介します。

|

|

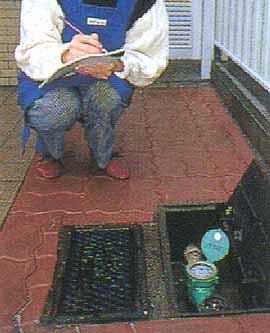

実験に参加した家庭では、毎日の水道メーター

を読みとって記録を付けていただきました。

|

これまでにも水道モニターの家庭など、数世帯を対象に同様の実験を行ったことはありましたが、今回のような一般家庭の協力を得て、しかも68世帯もの大規模な節水実験は初めてのことです。

参加していただいた家庭は、ほとんどがサラリーマン家庭であり、一世帯の人数は平均4.1人で、全世帯が水洗トイレを保有し、4世帯はシャワー付き洗面台を利用していることから、ほば、平均的な都心生活世帯が実験の対象となりました。実験参加家庭の平常時の水の使用量は1人1日平均200〜250Lですが、少人数世帯ほど一人当たりの水使用量は多くなる傾向にあります。

実験に先立ちまず、事前の心構えとして使用水量の測定や節水の方法などについての説明会を行いました。

そして、1週間にわたって実験参加家庭に節水を行うための心の準備をお願いした後、1週間の節水実験へと突入しました。

毎日の水使用量を用途別に測定するため、入浴、炊事、洗たくのたびに水道メータをチェックするとともに、水洗トイレ、洗面、手洗いなどは、準備期間のうちに1回当たりの使用量を測ってもらい、それに回数を掛けて使用水量を抽出しました。

節水方法については、

- 水をポリ容器にためて少しずつ使う。

- シャワーの利用は避けて風呂の水を有効に利用する。

- 洗たくには風呂の残り湯を再利用する。

- 水洗トイレには洗たくや炊事のすすぎ水を再利用する。

などを紹介しました。

節水実験を通じて、各ご家庭では様々な苦労を経験されたようです。

アンケートにより実験の内容等を調査した結果次のようなことが分かりました。

- 1人1日当たりの平均使用水量は、94Lにまで減少。(平常時の57%)

- 3人の少人数世帯でも平均97Lまで節水。

- 節水率が高かったのは、他の排水を再利用しやすい雑用水、水洗トイレ、洗たくでそれぞれ6〜7割の水を節水。

- 植木への散水などへの雑排水は、平常時の22.5%にまで節水。

- 入浴、洗面・手洗い、炊事では他の用途の水を再利用するのが難しいと思われたが、50%程度の節水ができた。

また、この節水によって各用途とも家事に要する時間が増え、特に炊事、洗たくについては平常時より20〜30分も労働時間が多くなりました。

これは、水を使わずに汚れを落とすために、紙や布などで食器を拭いたり、風呂の水を再利用するために、浴槽から洗たく機や水洗トイレに水をくんだりする手間が必要になったからです。さらに、節水のために、炊事や洗たくに50分以上余計な時間がかかったという人が1割近くもいました。

実験後のみなさんからは、さまざまな感想が寄せられましたが、やはり、暮らしと水との関わりについて認識を新たにできた、という声が多く聞かれました。

- 実際に節水は2週間が限界。それ以上になると不満が爆発する。

- 家族に使用水量を制限させるよう気を遣い、自分にストレスがたまった。

- 水をふんだんに使えることが清潔な暮らしの維持には欠かせない。

- 風呂の残り湯が多くの用途に利用できることを知った。

- 蛇口をいっぱいに開けて水を使える毎日が貴重に思えた。

- 夕食を外で買ってきたり、外食をしたりでお金がかかった。

- 学校教育の中で、節水、環境汚染などについて教えてほしいと思う。

- 何にどのくらいの水を使っているのかが分かって大変参考になった。

また実験中に特につらかったこと、困ったこととして次のような感想があげられます。

- 風呂場や台所から水をこぼさないようにバケツで運ぶ手間がかかった。

- 排水を流すため、便器の中にいつも濁った水が溜って不潔感があった。

- バケツで他の排水を運ぶ時、水がこぼれて床が水浸しになった。

- 汚れ、せっけんなどが残っているような気がした。

- 手洗いの後の排水をバケツにくみ出して溜めておく手間がめんどう。

- 湯の使用量限度で爽快感がなかった。

- シャンプーが思うままに出来なかった。

- 風呂場掃除がこまめに出来ず、汚れがこびりついた。

- 米のとぎ汁、野菜の茹で汁、洗い水の排水用バケツに溜める手間がかかった。

- 食器やシンクが思うままに洗えず、すっきりしなかった。

- 水の出を細くしたので、時間がかかった。

- 献立が簡単なものになり、家族から苦情がでた。

- 風呂の湯のくみ上げや洗たく機操作のため、洗たく機につきっきりになった。

- ためすすぎは時間がかかって疲れた。

- 最後のすすぎ水を排水パイプからバケツにためる手間がかかった。

- 他の用途の排水を運んで来るのに手間がかかった。

今回の実験では期間が1週間に限られていた、いやになればいつでも中止できる、また外出により外食やクリーニングなどのサービスを受けられる、事前に節水方法などの説明を行っていたなど、比較的安心できる条件のうちに実験が行われました。

それにもかかわらず実験参加者のほとんどが、水を自由に使えないことにかなりのストレスや不便を感じ、そうとうの我慢を強いられたようです。

このように準備と覚悟があれば、1人1日100Lでもある程度の生活を続けることはできるでしょう。

しかし、実際の渇水に期限はなく節水が長期化することも十分考えられます。

社会的混乱も避けられないことでしょう。

また首都圏では、当面は限られた水源でやりくりしていかなければならず、節水によって渇水に備えることは今後も水不足の重要な対策の一つとなっています。

今回、節水実験を通して私たちが考えていかなくてはならない諸々の課題に対して大切な手がかりが得られたといってよいでしょう。

これらを積み重ねとして“渇水に強い社会”を築いていくこそ最も重要なことといえます。

実験のあらまし...

- 調査対象

利根川水系の水が給水されている一般家庭68世帯

- 実施期間

平成3年5月20日〜7月31日

この間に、一週間の用途別水量測定後、一週間の節水実験を順次実施した。

- 水量測定方法

1)水道メータによる水量測定=風呂、炊事、洗たくなど

2)1回当たりの水量×回数による水量測定=水洗トイレ、洗面、手洗い

- 調査項目

1)世帯の人員構成と平常時の水使用量の実態

2)実験前後の水使用量

3)用途別使用水量の変化

4)節水時の水の使用方法

5)増加家事労働時間

6)不便感、不快感

7)不便感、不快感の解消方法

8)節水実験後の感想

*実験参加者の代表を集めて座談会を開き、実験中の苦労ばなしや

感想を話し合ってもらった。

|

ページのトップにもどる

|