吉井川の歴史

|

吉井川の歴史

吉井川の概要

岡山県の東部を貫流している吉井川は、旭川と共に備前国の二大河川で、古来旭川を「西の大川」と称するのに対して、吉井川は「東の大川」と呼ばれていました。

また、「吉井川」とは、明治以降に統一した名称で、以前は他の河川と同様に通過地の地名で呼ばれ、上流で「奥津川」、津山城下へ出て「津山川」となり南下して「周匝川」、「和気川」、「吉井川」、「雄神川」などと名を改めました。 吉井川の流域開発は岡山県下三大河川の中では最も早く、約1,700年前に開かれたといわれています。また、出雲地方と近畿地方を結ぶ交通の要路ともなり、高瀬舟の利用と相まって流域は栄えていきました。 吉井川の歴史 |

「吉井川(河口から上流を望む)」

|

|

吉井川の高瀬舟

|

湯指船着場

|

|

倉安川

|

「倉安川吉井水門」

|

|

石の懸樋(かけひ)

|

「石の懸樋」(移設されている状況)

|

|

吉井川水系における治水事業

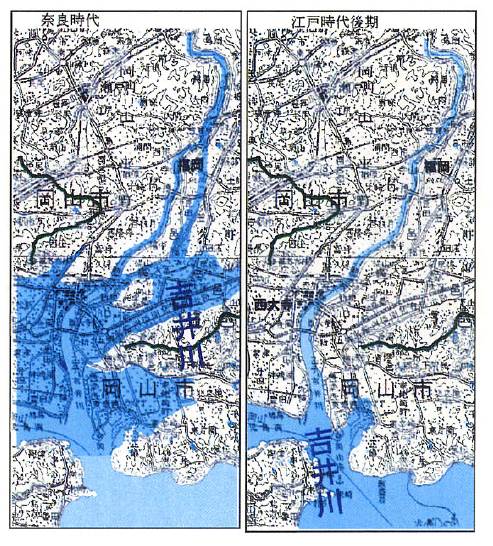

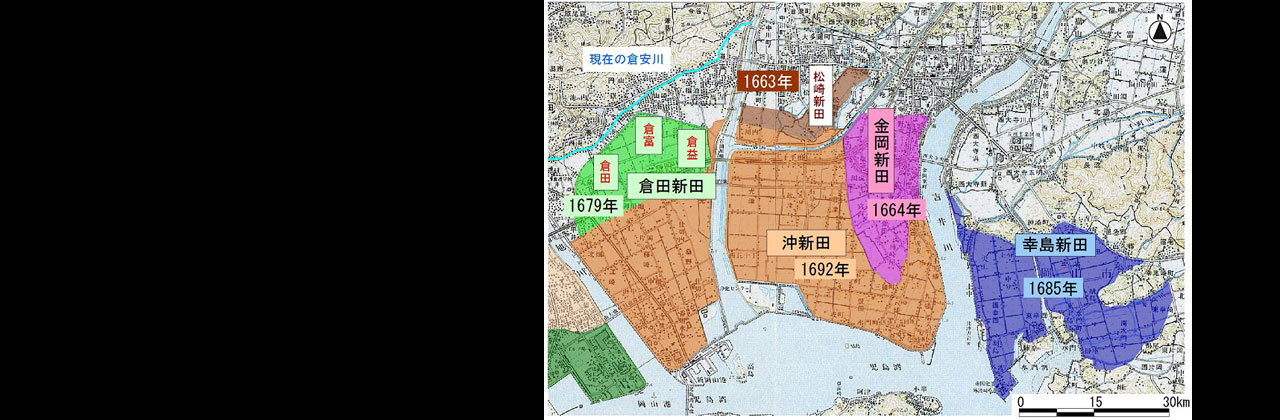

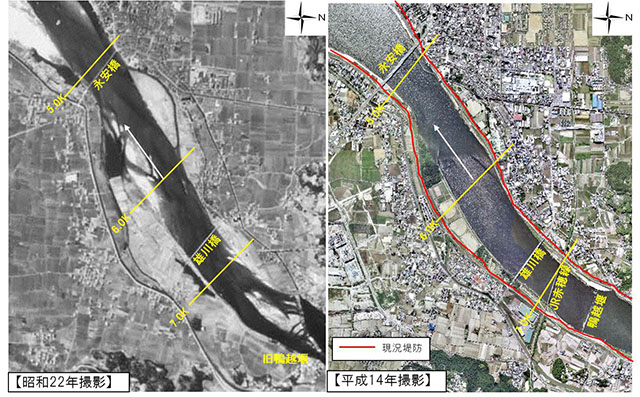

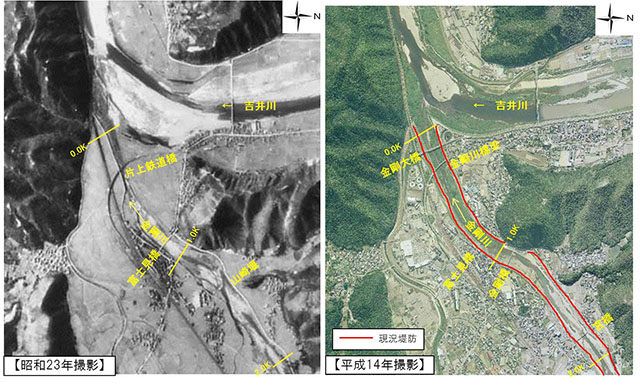

江戸時代頃までの新田開発と治水事業

|

吉井川の流路変遷(左:奈良時代、右:江戸時代後期)

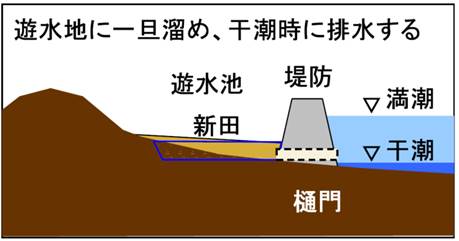

幸島新田における排水処置技術

|

河川トップに戻る

河川トップに戻る