令和2年3月29日より運用開始した羽田空港の新経路については、関係自治体等から新経路の固定化回避等に関して要望されていること、また、最近の航空管制や航空機の技術革新の進展を踏まえ、現在の滑走路の使い方を前提とした上で、騒音軽減等の観点から見直しが可能な方策がないかについて、技術的観点から検討を行います。

| 植田 竜 | 日本航空株式会社 運航基準技術部 部長 |

| 小林 宏之 | 航空評論家 |

| 須藤 雅宏 | 全日本空輸株式会社 フライトオペレーション推進部 部長 |

| 高橋 英昌 | NPO法人 AIM-Japan 編纂協会 理事長 |

| 中西 善信 | 東洋大学 経営学部 教授 |

| 平田 輝満 | 茨城大学大学院 理工学研究科 都市システム工学領域 教授 |

| 福島 荘之介 | 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 理事 |

| ◎屋井 鉄雄 | 東京科学大学 特命教授 |

※ ◎は座長

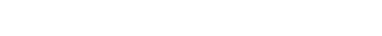

令和2年度(2020年度)は、新飛行経路の固定化回避に向け、最新の技術を活用した飛行方式の洗い出し、対応可能な航空機などの論点の整理、参考となる海外空港事例の調査を行ってまいりました。第3回検討会(2021年3月17日)においては、様々な飛行方式のメリット・デメリットを整理の上、羽田空港への導入可能性がある6つの飛行方式に絞り込み、羽田空港に導入する場合の課題の整理を行いました。

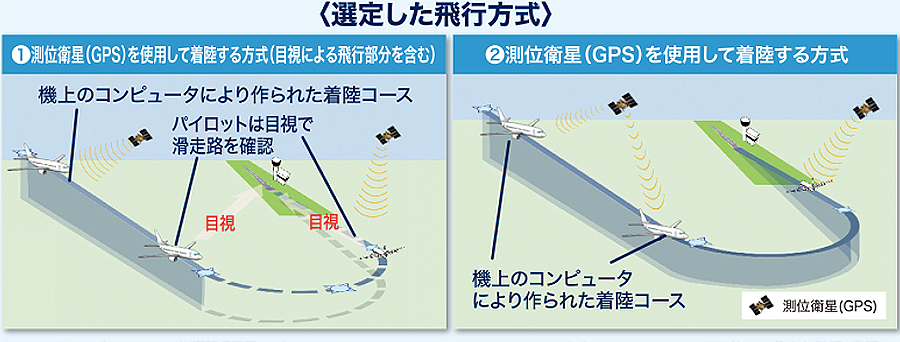

第1回~第3回の検討内容を踏まえ、羽田空港において技術的に採用が可能で、かつ、採用した場合の騒音軽減効果が高いと考えられる飛行方式として、2つの方式(以下の①・②)を選定しました。

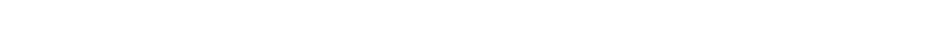

また、出発経路の騒音軽減方策を整理しました。

第4回検討会で選定された飛行方式の羽田空港への導入に向け、①の飛行方式により、羽田空港において1機の航空機が飛行することが技術的に可能であるか等を確認するため、様々な条件※の下でシミュレーションによる検証を実施しました。

※気象条件・飛行する航空機の種類など

シミュレーションによる検証の結果、羽田空港において、1機の航空機の①の方式による飛行が、検証を実施した様々な条件下で可能であることを確認しました。

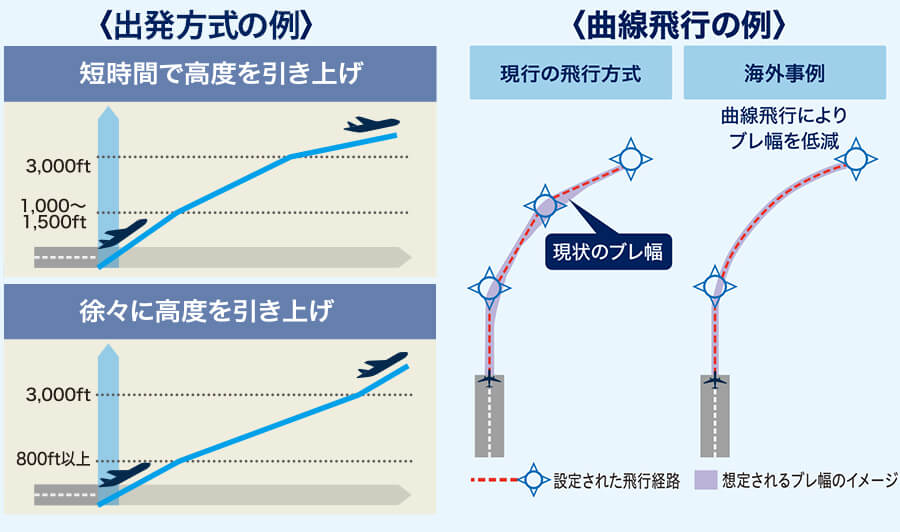

また、出発経路下地域における騒音影響軽減の観点から、最適な出発方式を検討するため、シミュレーションによる検証を行いました。

<南風運用時B滑走路離陸経路>(経路下地域:大田区・川崎市)

現在B滑走路離陸経路に導入されている方式(短時間で高度を引き上げる出発方式)に最も高い騒音軽減効果があることを確認しました。

<荒川ルート(北風運用時C滑走路離陸経路)>(経路下地域:江東区・江戸川区など)

荒川河口以北においては、現在荒川ルートに導入されている2方式(短時間で高度を引き上げる出発方式・徐々に高度を引き上げる出発方式)がいずれも最適な出発方式であることが確認されました。

第4回検討会後に実施した取組内容を報告※し、委員の皆様のご了承をいただくとともに、今後の取組・進め方についてご議論いただきました。

※主な報告内容(詳細は「 第4回検討内容・ 第4回検討会後に実施した取組 」参照)

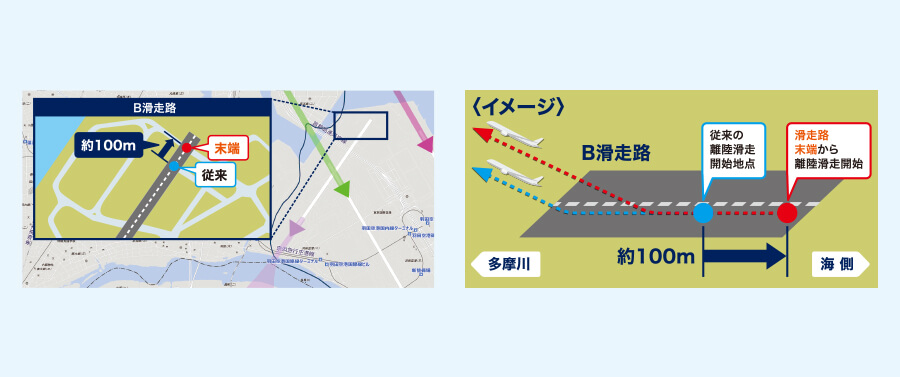

また、南風運用時B滑走路離陸経路に関する新たな騒音軽減方策として、羽田空港のB滑走路から離陸する大型機※の離陸滑走開始点を、原則、B滑走路末端とすることを報告し、委員の皆様のご了承をいただきました。※B777、A330

これにより、陸域の通過高度の引き上げや早期の旋回が可能となり、騒音軽減を図ります。

第5回検討会後に実施した同時運用に係る安全性の検証結果等を報告するとともに、今後の取組について議論しました。

<飛行方式の検討について>

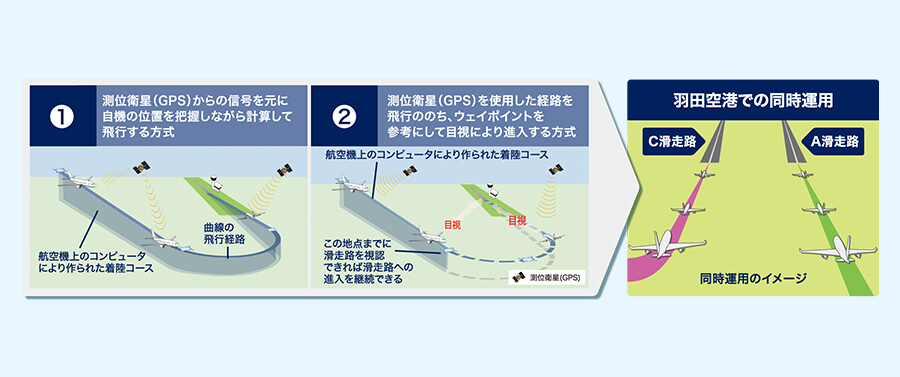

第4回検討会で選定された飛行方式(下記①・②)について、航空機が2本の滑走路に同時に着陸(同時運用)することができるかどうか、安全面から検証を行いました。

安全性の検証を行った結果、以下の点を確認しました。

一方、①の飛行方式を導入するにあたっては、以下の課題があることを確認しました。

<出発における騒音軽減方策について>

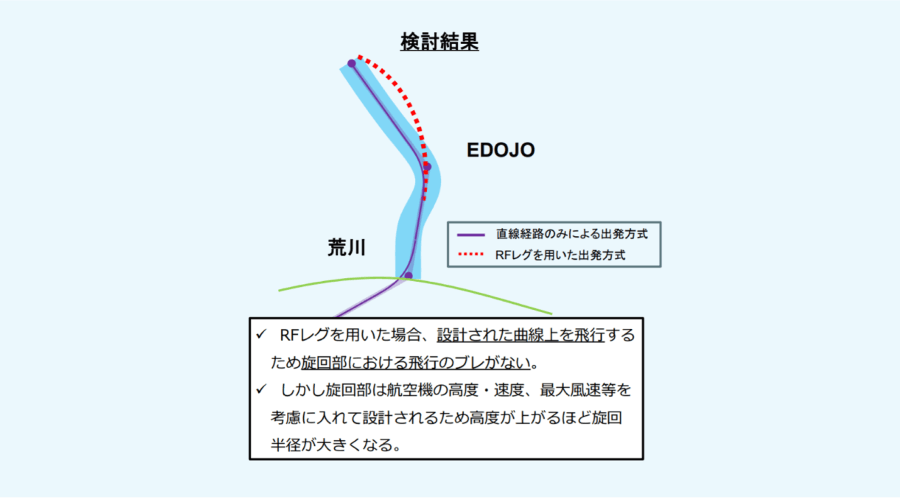

また、第4回検討会において議題とした曲線経路(RFレグ)を用いた出発方式について、技術的な課題等の確認結果を報告しました。

羽田空港におけるRFレグを用いた出発方式の導入については技術的な課題は見当たらないものの、騒音軽減に資する経路設計とはならないことを確認しました。

次の事項について調査・検討を実施する等、固定化回避に向けた努力を継続します。