沙流川の歴史

|

和人による開墾

一方、流域の和人による開墾は江戸時代末期から始まりました。明治末期には原木輸送の方法が川を使った流送から、鉄道に切り替わるなど、交通の要衝として、商工業とともに現在の市街地が発達してきました。流域での水産業の歴史も古く、江戸時代末期にはコンブ投石実施によるコンブ養殖の記録が残っています。軽種馬生産は明治末期に端を発し、その後、戦中戦後の混乱期を除き、徐々に規模を拡大してきました。流域農業の主要作物である水稲は、明治前半から栽培が始められ、大正から昭和にかけては旧門別町や平取町において稲作の作付け志向が強くなり沙流川水系を水源とする水田が増加しましたが、昭和30年代以降に堤防の整備が進むまでは、外水の氾濫による大きな洪水災害をたびたび受けていました。

|

|

|

治水事業の沿革

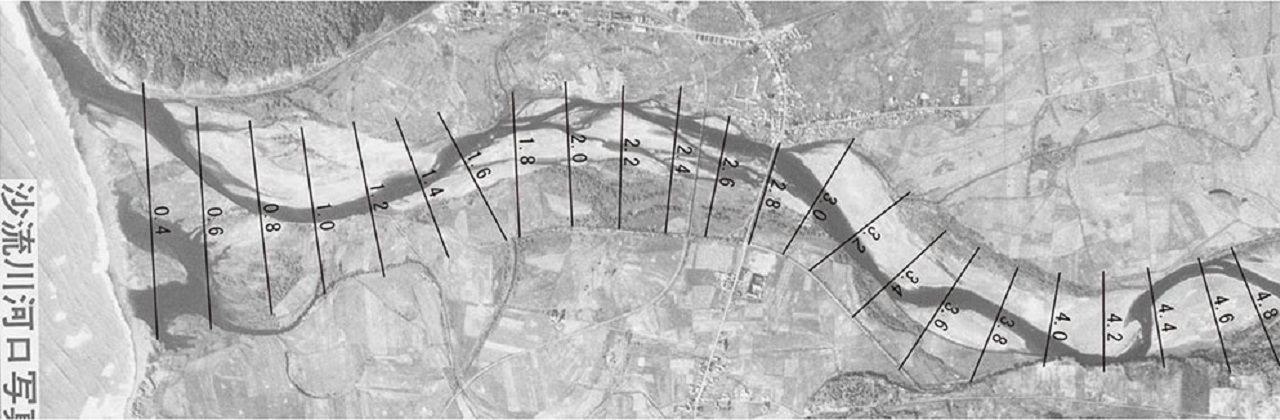

沙流川の河川改修は北海道第1期拓殖計画の時代の大正期に小規模な護岸に始まり、戦後の昭和23年に本格的な治水対策に着手しました。

治水計画は、昭和26年に計画高水流量を平取地点で3,900m3/sとする計画を策定したうえで、平取、荷菜去場など中流部の市街地の堤防整備から着手しました。その後、度重なる洪水に加え、平取町、門別町の資産増大が進んだことから、昭和53年に平取地点の基本高水のピーク流量を5,400m3/s、計画高水流量を3,900m3/sとし、その差1,500m3/sを洪水調節施設で調整する計画としました。 平成9年の河川法改正に伴い、沙流川水系河川整備基本方針を平成11年に策定し、その基本高水のピーク流量、計画高水流量については、既往洪水等から妥当性を検証の上、工事実施基本計画を踏襲しました。その後の平成15年8月の台風10号による洪水では、観測史上最大の降雨により全川に亘って計画高水位を上回り甚大な被害が発生したため、平成17年11月、河川整備基本方針を基本高水のピーク流量を6,600m3/s、計画高水流量を5,000m3/sとし、その差1,600m3/sを洪水調節施設により対処する計画に変更しました。 なお、洪水調整施設については、平成9年に二風谷ダムを完成させており、もうひとつの平取ダムについては、平成27年に本体着手し、早期の完成を目指しています。 |

|

河川トップに戻る

河川トップに戻る