鬼怒川の歴史

|

鬼怒川の歴史

特有の歴史、先人の知恵の活用

|

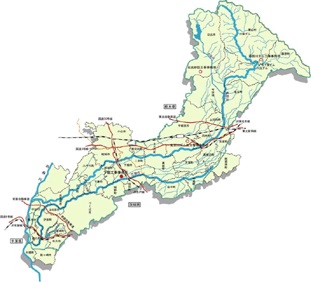

流域図

|

|

鬼怒川・小貝川の分離と舟運

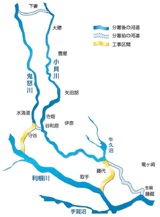

始めに鬼怒川と小貝川の分離工事に着手したのは、伊奈忠次です。忠次は、徳川家康に登用された幕府代官頭、後の関東郡代であり、この分離工事は、利根川東遷事業の一環として行われました。忠次が下妻市の南に堤防を築いたことにより、鬼怒川と小貝川の間を流れていた豊田川、大川(おぼがわ)の水位が下がって、周辺に広がっていた沼地は次第に少なくなりました。忠次の息子の忠政や忠治の時代になって、谷和原村寺畑から大山・板戸井の間の台地を切り開いて、延長約8kmの新しい河道を作り、鬼怒川を守谷市で常陸川(今の利根川)に合流させる工事が行われ、鬼怒川と小貝川は完全に分離されました。

これにより、合流部下流に広大な一大沼沢地を形成していた谷原領、大生領一帯の新田開発が可能となったのです。 さらに、鬼怒川筋では奥州会津地方などからの物資運搬路としての舟運が発達しました。 鬼怒川・小貝川を知る |

鬼怒川・小貝川の分離

鬼怒川を行く小鵜飼船

|

河川トップに戻る

河川トップに戻る