野洲川の歴史

|

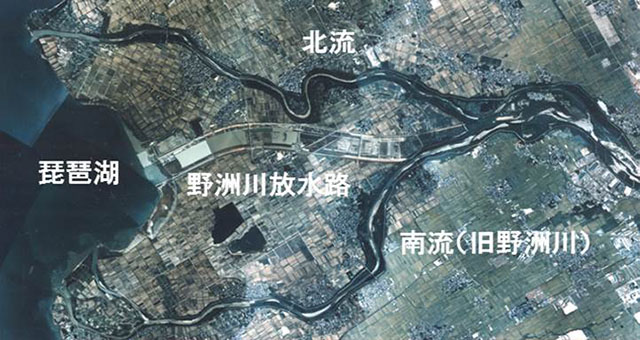

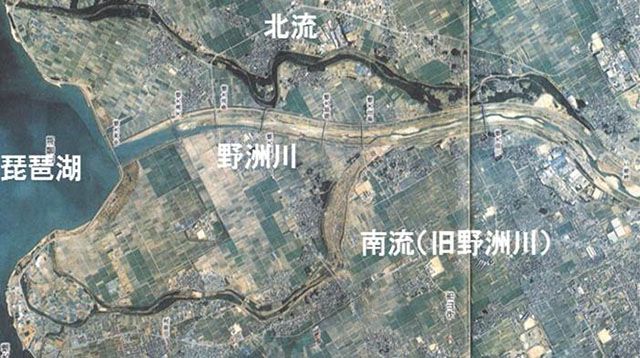

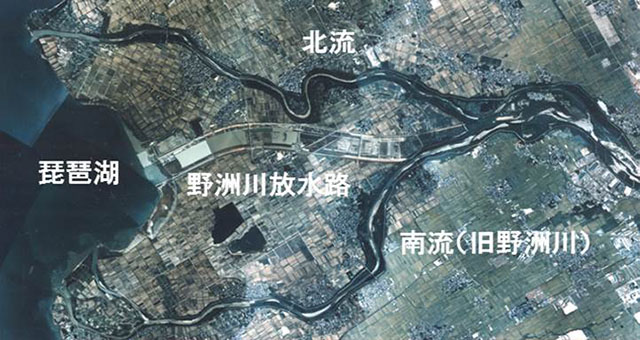

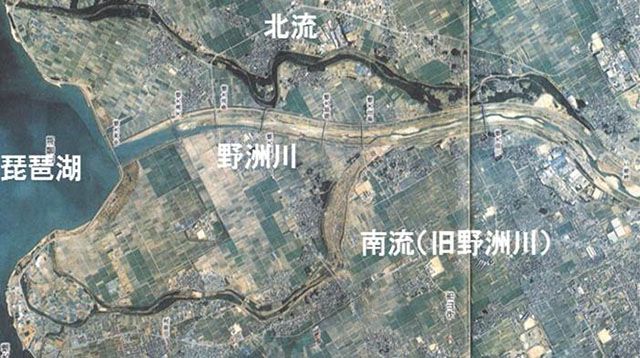

野洲川放水路整備

|

昭和50年(1975年)の野洲川

平成2年(1990年)の野洲川

|

|

野洲川放水路整備

|

昭和50年(1975年)の野洲川

平成2年(1990年)の野洲川

|