淀川の歴史

|

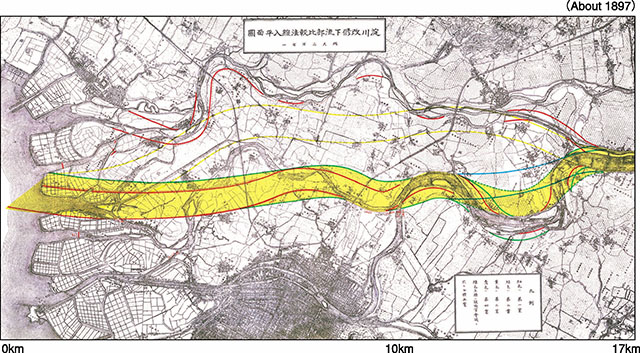

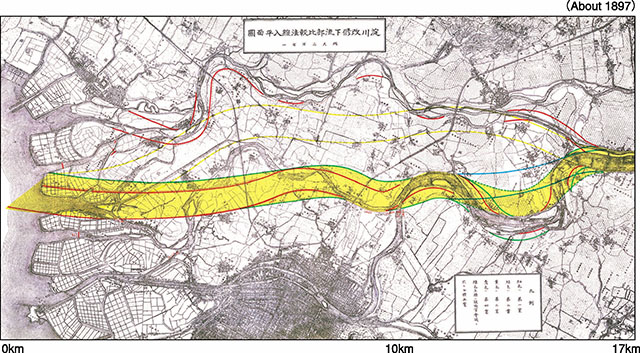

淀川改良工事による新淀川掘削

|

現在の淀川と改良工事前の三川

|

|

淀川大堰

|

淀川大堰

|

|

淀川改良工事による新淀川掘削

|

現在の淀川と改良工事前の三川

|

|

淀川大堰

|

淀川大堰

|