旭川の歴史

|

中世から藩政時代の旭川の改修

百間川の築造前まで

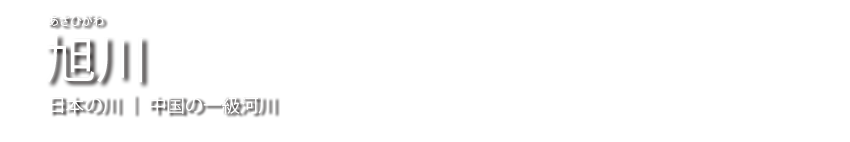

中世以前の旭川は、龍ノ口山の西麓から数条に分かれて児島湾に注いでいました。中世末期の海岸線は操山の南麓のあたりであり、それ以南は江戸時代に入ってから干拓された人工平野となっています。旭川の送流土砂によって形成された平地部分は旭川下流域の3分の1程度です。

現在の旭川の姿になったのは、宇喜多秀家(1573~1655年)が天正18年(1590年)から8年がかりで岡山城の大改築を行ったと伝えられています。城の防御のため、元から城の近辺に幾重にも流れていた旭川の分流の内の一本を活かしながら、本流を固定し、他の河道跡を堀として活用したとされます。しかし、旭川に沿って、城と城下町が形成されたため、たびたびの洪水により甚大な被害をもたらしました。 旭川の歴史、百間川の歴史 |

旭川流路の変遷

江戸時代の旭川の流れ(不自然な流路の付替)

|

|

中世から藩政時代の旭川の改修

百間川の築造と分流部の工夫

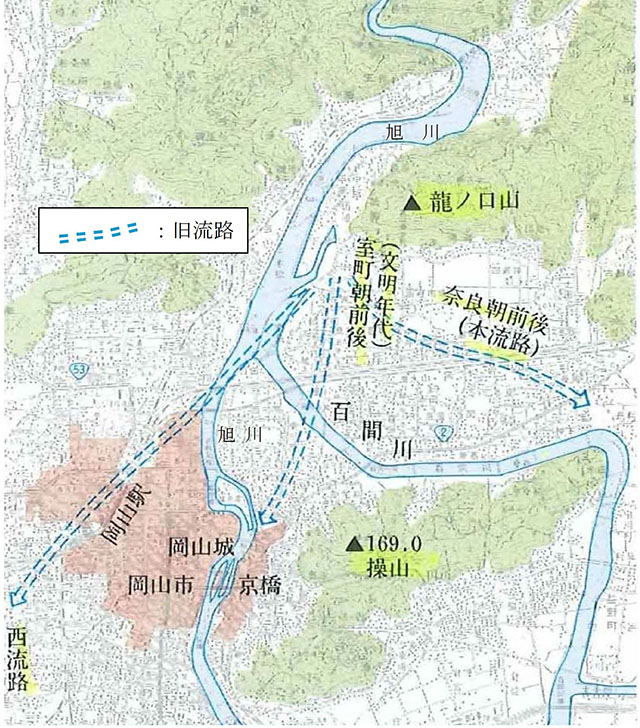

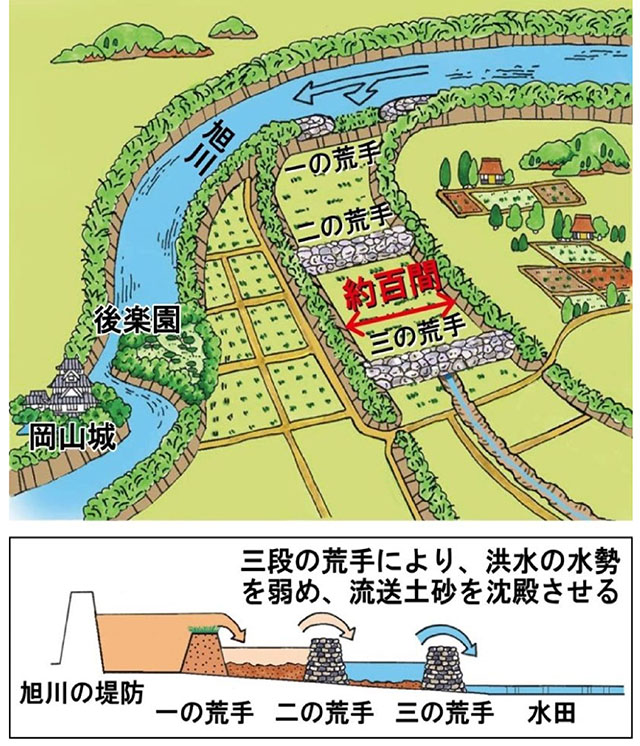

岡山城下を洪水から守るため、寛文9年(1669年)、津田永忠は熊沢蕃山創案によるものと断った上で「竹田の堤防筋に龍ノ口山の麓から大荒手を設け、旭川の洪水が岡山城下に侵入しそうなときは、この荒手から洪水を越流させる」工事の計画を立て、荒手の高さは「京橋の雁木4段が見える水位からさらに3尺増水したときに、洪水が荒手を越流する」ように設計されました。築堤工事は寛文10年(1670年)に行われ、わずか3ヶ月で完成しています。

承応3年(1654年)の洪水を受けて計画されたのが、熊沢蕃山考案の「川除けの法」で、これは、城下町の約4㎞上流の旭川左岸側の堤防に荒手(越流堤)を設け、洪水時に越流させ上道郡(東南)の田畑へ注ぐものであり、城下町は守られたものの、上道郡の被害は甚大なものでした。その後、治水と新田開発の両立を目指して、津田永忠が百間川の築堤、分流部で三つの荒手の整備、河口部で排水樋門群の築造を行いました。 三の荒手は洪水により流失し、現在は残っていませんが、百間川への分流のための越流堤である「一の荒手」、「二の荒手」は歴史的に重要であるだけでなく、現在も分流機能を担っています。百間川は「旭川放水路」として、岡山平野を洪水のはん濫から守る役割を果たし続けてきています。 百間川の荒手のしくみ |

貞享年間の百間川工事

三段の荒手のイメージ

|

|

近代治水工法の導入

ケレップ水制

旭川のケレップ水制は、オランダ人土木技師ムルデルにより河川の流路の安定のために明治14年に伝えられた工法で、旭川下流地区に昭和9年から19年にかけて、航路の安定確保のために設置されました。

構造はT型構造の玉石積みの石水制で大きな損傷もなく19基が現存しており、現在もその機能を果たし水深維持に効果を発揮しています。 原形を保ったケレップ水制は、全国的にも珍しく「岡山県の近代化遺産」に登録されている貴重な施設です。 旭川の舟運 |

上空から見たケレップ水制

ケレップ水制の近影

|

|

百間川の改修と河口水門

河口水門の増築前まで

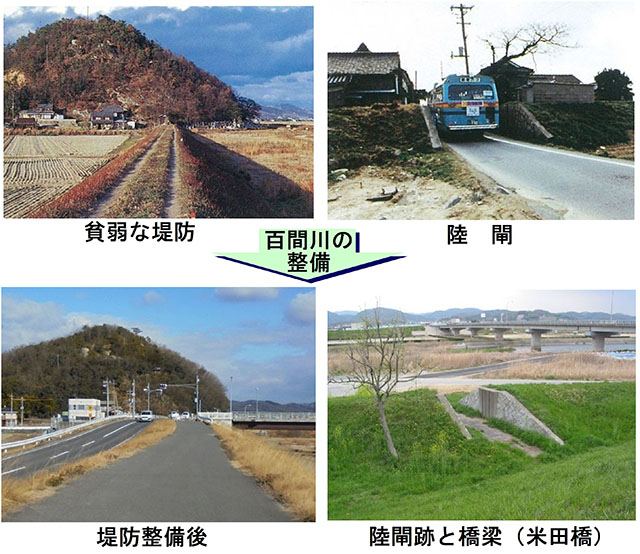

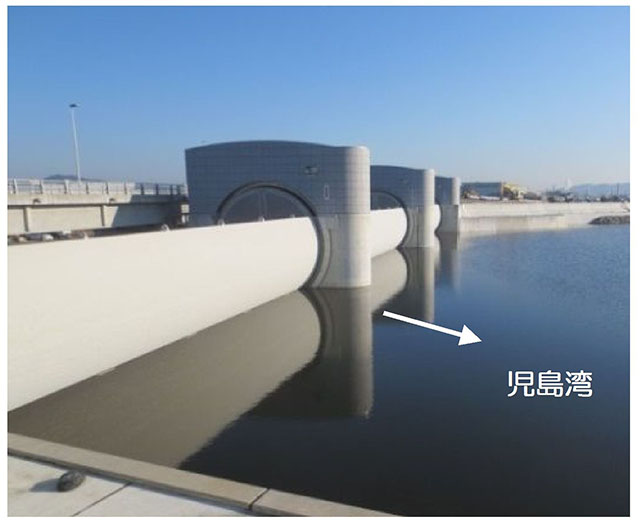

江戸時代から旭川の放水路として利用されてきた百間川は、第二次世界大戦前には旭川放水路として改修計画に正式に位置付けられていました。しかし、戦争の影響により昭和19年に百間川の改修工事は一旦中止され、その後、昭和38年になって河口水門の建設を契機に再開されました。この河口水門は、海岸堤防と一体の海岸事業として位置付けられ、昭和43年3月に完成しました。

百間川の河道自体の改修は、昭和40年に堤防敷及び堤外民地の用地買収から開始され、平成9年度に百間川の分流量に対応できる堤防工事が完了しました。 百間川河口水門 |

百間川の整備

昭和43年に完成した百間川河口水門

|

|

百間川の改修と河口水門

河口水門の増築

|

新しい河口水門の全景

河口水門のライジングセクターゲート

|

河川トップに戻る

河川トップに戻る