嘉瀬川の歴史

|

嘉瀬川の歴史

嘉瀬川の成り立ち

奈良時代、国毎に作成された最古の地誌の一つ「肥前風土記」によれば"佐嘉川の上流に荒ぶる神あり。往来の人、半ばを生かし半ばを殺しき"とあり、当時、暴れ川を鎮めたく、土地の支配者佐賀県主「大荒田」が、まだ朝廷に服従してなかった「土蜘蛛」の「大山田女」と「狭山田女」の二人の女性に占わせました。そこで二人は、下田の土で馬と人を造り、荒ぶる神を祀ったら、川は静まりました。そこで二人の女性は崇められ感謝されて「賢女(さかしめ)」と呼ばれました。賢女が佐賀の地名の由来となったとも言われています。この風土記の中の佐嘉川は現在の嘉瀬川であり、荒ぶる神は嘉瀬川の氾濫であります。川は氾濫を繰り返しながら流れを西方に変えていきました。

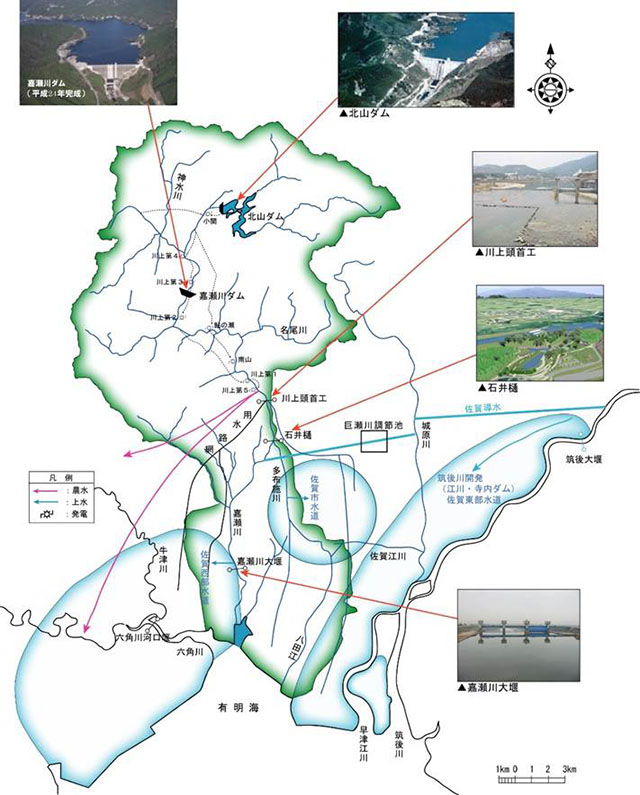

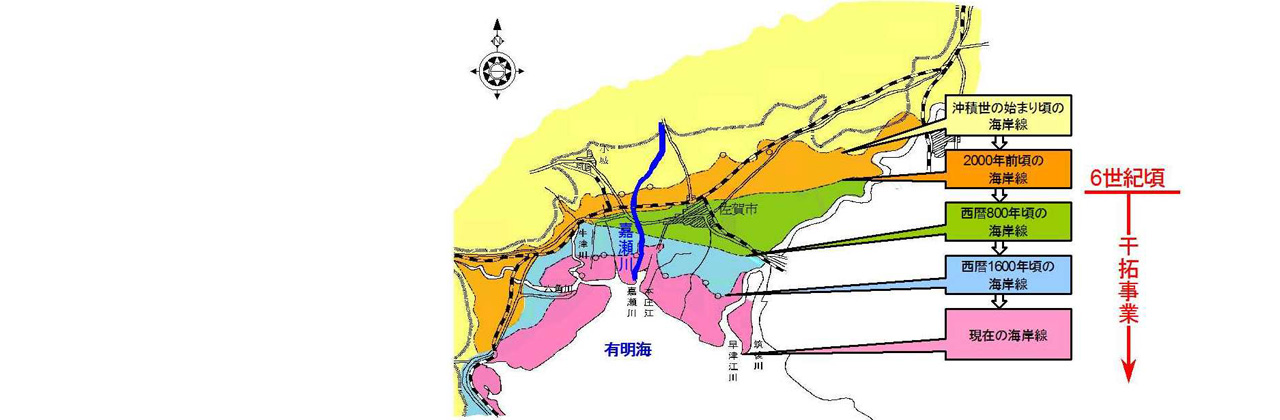

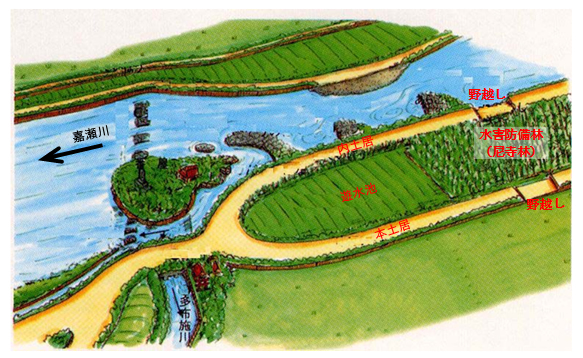

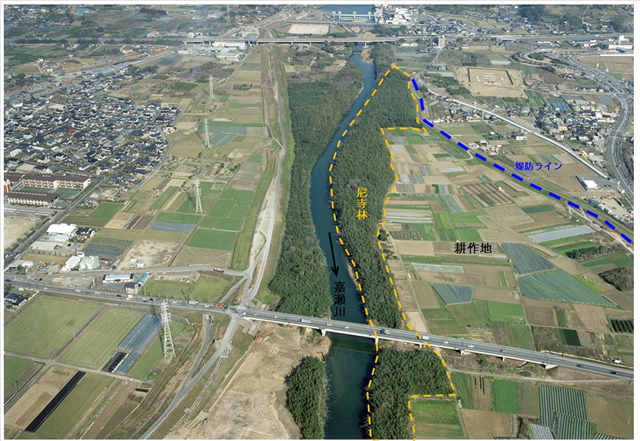

奈良時代には、川上から巨勢川、佐賀江川から諸富で筑後川に合流してました。当時、諸富は有明海に臨む重要な河口港でありました。その北徳富の大津は、肥前国司所在の大和町久池井への玄関口になっていました。 鎌倉時代になると水路は、多布施川・八田江から有明海に注ぎ、中世末から戦国時代になると、多布施川・本庄江となり、さらに現在の嘉瀬川となりました。 江戸時代初期の寛永年間に成富兵庫茂安の石井樋造成で、石井樋より上流を川上川、下流を嘉瀬川とよび、初めて佐嘉川が嘉瀬川となり現在の流路に定着したと言われています。 また、鎌倉末期の元寇以後には、食糧備蓄の必要、領内武将への論功行賞などに要する土地不足等、当時の社会的条件とあいまって干潟の干拓が始められました。 明治以降になると、個人築立による資本主義的な開発や、組合組織によるのもの等、築堤技術の進捗に伴い、干拓事業も大規模となりました。 このように、佐賀平野において新田開発としての干拓事業が進められてきましたが、そのかんがい用水等は嘉瀬川の恩恵が大きいものでした。 嘉瀬町史 (P.8) |

現在の嘉瀬川

|

河川トップに戻る

河川トップに戻る