地理空間情報課ラボ

地理空間情報課ラボ > データ連携に関する課題解決アイデア募集 GeoSynergy Linkage Hub

データ連携に関する課題解決アイデア募集 GeoSynergy Linkage Hub

地理空間情報の高度利用に当たり、様々な地理空間情報を正確かつ容易に連携させる必要性が高まっています。一方、地理空間情報は位置情報の付与方法やデータ形式等が多様であり、特に情報の連携が困難であることから、地理空間情報課では、地理空間情報のデータ連携環境の構築に取り組んでいます。データ連携については、研究者、エンジニア、データサイエンティスト、地理空間情報愛好家等、多くの方が独自の斬新なアイデアを持っていますが、その中には、まだ社会に眠るものも多くあります。そのようなアイデアを政策に活かすため、令和6年度に地理空間情報課ラボの企画として「Geo Synergy Linkage Hub」を実施しました。

地理空間情報課ラボ認定アイデア 座談会

- 目的

- ラボ認定者のアイデアについてサポーターの皆様とディスカッションをし、新たな気づきや今後のアイデアの施策への活用方法等について意見交換をする。

- 開催日時

- 2025年 3月 18日 (火曜日) 15:00~18:00

- タイムスケジュール

-

15:00 オープニング 15:05 参加者紹介 15:20 白土様 15:35 白土様 15:50 休憩 16:00 小野様 16:15 鈴木様 16:30 長瀬様 16:45 寺元様 17:00 寺元様 17:15 木村様 17:30 総評 17:40 閉会

- 留意点

-

座談会はラボサポーターとラボ認定アイデアの応募者がアイデアについてディスカッションをする予定です。

視聴者の方はディスカッションにはご参加いただけませんのでご了承ください。

- アーカイブ動画

-

地理空間情報課ラボ認定アイデア座談会(YouTube)

https://youtu.be/WJ1Y4V4bIyA?si=1lO6_i_u-XBar5Iy

GeoSynergy Linkage Hub ラボ認定アイデア

「Geo Synergy Linkage Hub」で認定されたアイデアをご紹介します。

GeoSynergy Linkage Hub ラボ認定アイデア

アイデア募集お題一覧(受付は終了しました)

お題1

不動産情報ライブラリでは、地価公示・地価調査の箇所が共通地点かどうかを判定しています。その際の判定に下記の情報を利用していますが、共通地点ではないのに共通と見なされるパターンや、共通地点であるのに共通でないと見なされるパターンが存在しています。判定の精度を高めるために、判定に追加するべき項目は何でしょうか?その際、判定速度が落ちないこと及び極力追加項目を増やさないことに留意してください。

【現状、判定に用いているもの】

- [1]過去年度のpoint_idが共通地点であった場合

もしくは下記が一致と[5]地積の一致の文字始まりの位置を[2]所在の一致などに合わせる - [2]所在の一致

- [3]緯度経度の一致

- [4]緯度経度の差が5m以内

【今後追加を検討しているもの】

- [5]地積の一致

お題2

以下に掲げるデータを空間結合もしくは属性情報を用いて正確かつ扱いやすい形で結びつける手法をその理由とともに提示してください。

| No. | データの名称 | データ保有者 | 想定するデータの内容 |

|---|---|---|---|

| 1 | 基盤地図情報 | 国土地理院 | 物の位置情報(ポリゴン) |

| 2 | 不動産登記簿備付地図 | 法務省 | 所在・地番 土地の位置情報(ポリゴン) |

| 3 | 登記情報(建物)および(土地) | 法務局 | 建物が存在する土地の所在・地番、 建物の所有者・所在・地番、 土地の所有者 |

| 4 | 建築計画概要書 | 自治体 | 建物の住居住所、土地の所在・地番 |

| 5 | 水道検針情報(使用量) | 自治体 (水道局) | 契約者の氏名、建物の住居住所、 月単位の水道使用量 |

| 6 | 衛星写真 | Tellus | 位置情報を持つ空中写真 |

| 7 | 地理院タイル | 国土地理院 | 位置情報を持つ空中写真 |

お題3

「不動産登記ベースレジストリの利活用検討」実証事業において、不動産登記データ(建物)と分譲マンション実態調査データ(市が所有)を結合する作業で、相互に一致する項目がなく、自動的にデータ結合ができない状況です。それぞれのデータをブリッジするデータにはどんなものがあると考えられるでしょうか。

【現状での課題点の例】

- 所在の違い:登記データは地番、実態調査データは住居表示

- 名称の違い:登記データは登記用の正式名称or名称なし、実態調査データは俗称

お題4

現在、不動産ID、筆界ポリゴン、住所、地番等、緯度経度等の主キーや空間結合を用いる方法で、地理空間情報を連携する環境構築に向けた検討を行っています。

他方、主キーや空間結合とは全く異なる方法・考え方により、データを連携したり、連携しやすくしたりすることも考えられますが、どのような手法が考えられるでしょうか。

例:データPNG RGBカラーモードには0~255の数値が入るが、ここに標高等の属性情報を入れることにより、色彩と標高等の2つの情報を格納するもの。標高等が数字で表されているため、他のデータとの連携が容易になる。

お題5

現在地図上に表示されている建物(ポリゴンデータ)に対して固有のIDを振る場合に、そのIDからその建物のおおよその位置情報を逆引きできるようにしたいと考えています。

地域メッシュを活用してその範囲にかかる建物に地域メッシュコードをIDとして付与する方法も考えられますが、メッシュの粒度やメッシュ境界によっては、異なる建物に同一のIDが付番されてしまうケースがあり得ます。また、かえって厳格な位置情報を基にしたIDを作成すると、IDの桁数が多くなってしまうと考えられます。

位置情報を基にしたIDを作成する場合に、ID自体のデータ量を抑えつつ、かつ建物毎にユニークなIDを付番するにはどのような手法が適当でしょうか。

お題6

現在、不動産情報ライブラリのAPIは一つのAPIで一つの情報を提供していますが、今後一つのAPIで複数の情報を重ねて提供することを検討しています。

ライブラリ上の複数の情報をデータセットとしてAPIで提供する場合どの組み合わせが有効でしょうか?

実際の利用想定も含めて提案いただけますと幸いです。

お題7

登記所備付地図がオープンデータとして無償公開されたことで、今後、様々なサービスのデータ基盤として活用されることが期待されています。他方、登記所備付地図データのうち、地理空間上での座標を有するデータ(不動産登記法第14条第1項地図)の割合は、現在59%に留まっている状況です。こうした状況を踏まえて、地理空間情報課としては、登記所備付地図データに代わる、一筆の土地の区域を表すデータの利活用も検討していく必要があると考えており、代替可能性のあるデータとして、課税目的で自治体が作成している地番現況図に着目しています。

そこで、地番現況図と他データとを組み合わせた分析、サービス活用等のユースケースについて、良いアイデアがあれば教えてください(具体的なデータの利活用手法があれば合わせて教えてください)。

お題8

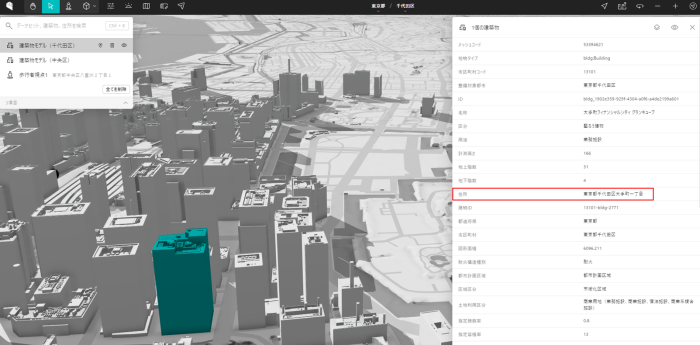

建物ポリゴンのうち、PLATEAUの3D都市モデル(建築物モデル)については、住所の属性項目はあるものの、[1]住所情報を持っていない、又は、[2]住所情報を持っていても住所文字列が町名(○丁目など)までとなっています。以下は、[2]の丁目までしか住所を持たない例です。

3D都市モデルに地番を含む住所情報を付与する手法の1つとして、建物登記の情報を紐づける方法が考えられますが、現状、建物登記には、以下の区分建物の全部事項証明書の見本(法務省ウェブサイトより掲載)のように、所在、地番、床面積、構造等の情報は載っていますが、建物ID等の3D都市モデルに関する情報は載っていません。

以上を踏まえ、建物登記と個別の建物ポリゴンを紐づけ、3D都市モデルに地番を含む住所情報を付与するにはどのような手法が考えられますか?

募集要項(受付は終了しました)

- 応募内容

- データ連携環境の構築に当たり、現在進行形で国交省の担当官が取り組んでいる様々な課題について、「お題」として問題形式で出題し、それに対する解答を募集します。なお、「お題」については、本ページに記載しております。

- 応募資格

-

地理空間情報データ連携に資するアイデアを有する個人・団体。

※年齢、性別、国籍を問わず、どなたでも応募できます。

※18歳未満の方は保護者の同意を得た上で応募してください。18歳未満の方が応募された場合は、保護者の同意を得た上で応募されたものとみなします。

- 応募方法

- フォームより必要事項を記入のうえ、応募してください。

エントリーフォームの記入事項に不備があった場合、評価対象とならないことがあります。

- 応募形式・注意点

-

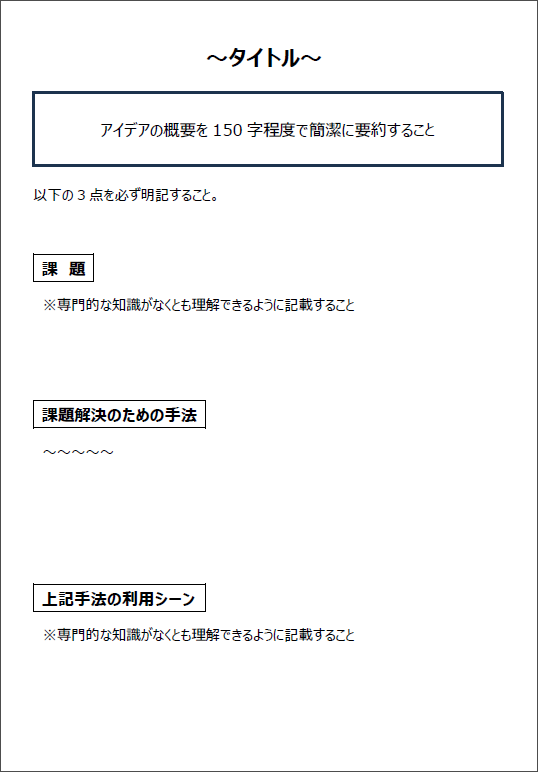

アイデアの概要を簡潔にまとめた概要資料※及びその補足資料(必要な場合)の2点を提出ください。

※様式は以下のとおり。- A4・縦書き1枚 ワード、パワーポイント又はPDF

- 冒頭に、アイデアの概要を150字程度で簡潔にまとめた上で、[1]課題、[2]課題解決のための手法及び[3]その手法の利用シーンの3点を明記ください。

(イメージ)

- 補足資料には、GitHubレポジトリなど、開発環境や成果物が確認できるリンクを掲載する他、プロジェクトのまとめ資料(PDFなど)等を付けていただいても構いません。様式・枚数は問いません。

- 応募受付期間

(受付は終了しました) -

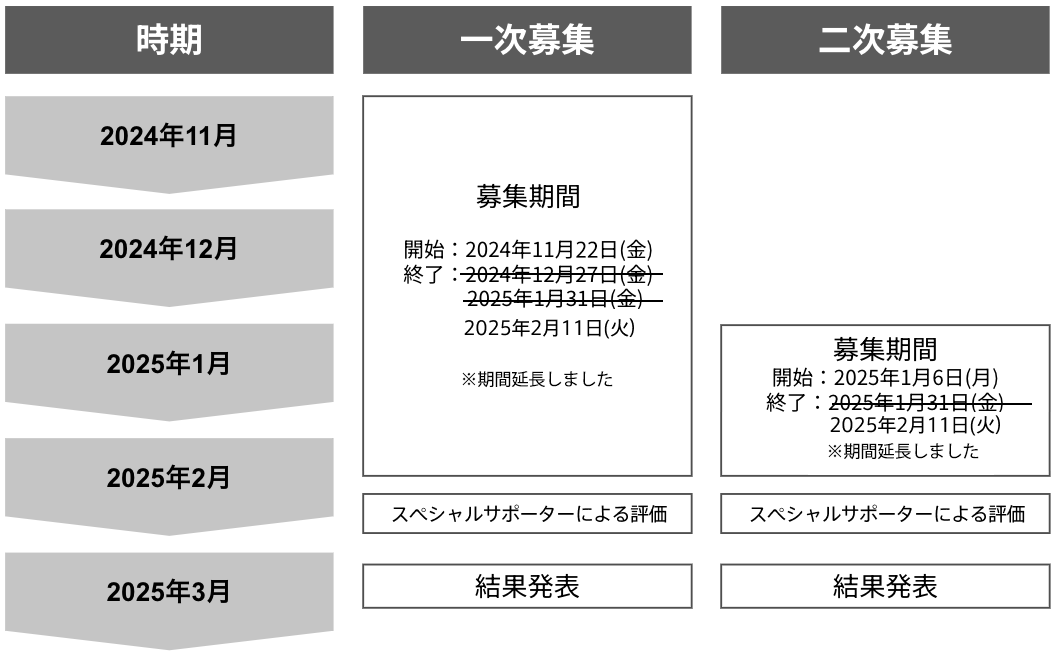

- 一次募集:2024年11月22日(金)~ 2025年02月11日(火)

- 二次募集:2025年1月6日(月)~ 2025年02月11日(火)

審査の流れ・スケジュール

- 実施スケジュール

-

項目 時期 募集期間 ▼一次募集

開始:2024年11月22日(金)

終了:2024年12月27日(金)2025年01月31日(金)2025年02月11日(火)

※期間延長しました

▼二次募集

開始:2025年1月6日(月)

終了:2025年01月31日(金)2025年02月11日(火)

※期間延長しました評価期間 ▼一次評価

開始:2024年12月27日(金)

終了:2025年1月10日(金)

開始:2025年2月4日(火)2025年2月12日(水)

終了:2025年2月14日(金)2025年2月22日(土)

※期間延長に伴い変更

▼二次評価

開始:2025年2月4日(火)2025年2月12日(水)

終了:2025年2月14日(金)2025年2月22日(土)

※期間延長に伴い変更結果発表・表彰式 ▼一次結果発表

2025年1月中旬を予定

2025年2月中旬を予定

※期間延長に伴い変更

▼二次結果発表

2025年2月中旬を予定※予定は変更になる場合があります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

- 評価の流れ

提出された内容をもとにスペシャルサポーターによる評価を実施します。優れたアイデアについては、地理空間情報課ラボが認定いたします。

評価結果は事務局よりメールにてお知らせいたします。

- 認定の基準

-

- データ連携(データやシステムの相互運用性)に寄与しているかどうか。また、どのように寄与するかを明確かつ簡潔に記載してあるか。

- 地理空間情報の業界・市場全体の活性化に寄与しているかどうか。

- アイデアに➀革新性、[2]実現可能性(政策に活かすことができそうか、すぐに活かすことはできなくとも検討の材料になり得るか/コスト面等)、[3]持続可能性等の要素があるかどうか。

- 認定されたアイデアの公表について

-

- 認定を受けた者(個人名や団体名※)や認定対象のアイデア概要等を地理空間情報課ラボHPに掲載するほか、地理空間情報課ラボTwitter等を通じて配信する予定です。

※個人名や団体名について、本名・ハンドルネームのいずれでも掲載可能です。

- 認定を受けた者(個人名や団体名※)や認定対象のアイデア概要等を地理空間情報課ラボHPに掲載するほか、地理空間情報課ラボTwitter等を通じて配信する予定です。

- 留意事項

-

- 評価の進行状況や結果についてのお問い合わせには対応できません。

- 応募内容に虚偽が含まれていることが判明した場合、本プログラムへの参加資格を失うものとします。

- 本プログラムでは補助金等の提供はありません。

- 知的財産等に関する問題が生じた場合、その責任は応募者にあります。

- 応募者自身で対策を講じ、公表しても問題のない範囲でご応募ください。

- 個人情報の取り扱い

- 応募内容は、本プログラムの事業主体である国土交通省や協力先の株式会社 Geolonia、企画・実行先の株式会社Relicに共有します。提出いただいた皆様の個人情報は、法令に定めのある場合やご本人が同意している場合を除き、目的外利用や関係者を除く第三者に提供することはありません。