定期借地権の解説

2.定期借地権の法的整理

(1) 借地借家法の定期借地権に関連する条文

第22条(一般定期借地権)

存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

第23条(事業用定期借地権等)

専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。

2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。

3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

第24条(建物譲渡特約付借地権)

借地権を設定する場合(前条第2項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第9条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

2 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の借地人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の借地人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。

3 第1項の特約がある場合において、借地権者又は建物の借地人と借地権設定者との間でその建物につき第38条第1項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。

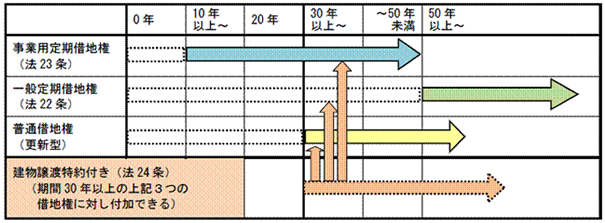

(2) 定期借地権の種類

|

借地権 |

存続期間 |

利用目的 |

契約方法 |

借地関係の終了 |

契約終了時の建物 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

定期借地権 |

一般定期借地権(法22条) |

50年以上 |

用途制限なし |

公正証書等の書面で行う。 |

期間満了による |

原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する |

|

事業用定期借地権(法23条) |

10年以上50年未満 |

事業用建物所有に限る(居住用は不可) |

公正証書による設定契約をする。 |

期間満了による |

原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する |

|

|

建物譲渡特約付借地権(法24条) |

30年以上 |

用途制限なし |

30年以上経過した時点で建物を相当の対価で地主に譲渡することを特約する。 |

建物譲渡による |

[1]建物は地主が買取る |

|

|

普通借地権 |

30年以上 |

用途制限なし |

制約なし |

[1]法定更新される。 |

[1]建物買取請求権がある。 |

|

(解説)

定期借地権の種類は3種類。

[1]一般定期借地権

これは借地期間を50年以上とすることを条件として、a. 契約の更新をしない b. 建物再築による期間の延長をしない c. 期間満了による建物の買取請求をしない という3つの特約を公正証書などの書面で契約をすることで成立する。

旧法借地権のもとでは、この3つの特約はいずれも借地人に不利な契約として、借地法上は無効とされていたが、新借地借家法の定期借地権に限りこの特約が有効とされた。この3つの特約をすることで、借地権は更新されることなく終了し、土地は更地で返還されることになる。

[2]事業用定期借地権

もっぱら事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有を目的に、存続期間を10年以上50年未満として契約する場合には、一般定期借地権と同様に、契約の更新、建物再築による期間の延長、期間満了における建物買取請求権が適用されないとするものである。

厳密には、第23条の構成は第1項と第2項で規定されているが、第2項は、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合は、定期借地権の要件が自動的に適用されるとするものである一方、第1項は、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、一般定期借地権と同様に3つの特約を定めることができるとしている。契約書を作成する上では、この相違点には留意する必要がある。

事業用定期借地権は、定期借地権が創設された平成4年当初は、期間は10年以上20年以下と、短期間の活用が想定されていたが、平成20年1月に10年以上50年未満に改正された。また、事業用定期借地権で30年以上の契約期間を定める場合には、法24条の建物譲渡特約付借地権を併用することもできる。なお、契約はかならず公正証書でしなければならない。

平成20年1月1日の借地借家法の改正で、事業用定期借地権は従前の「10年以上20年以下」から「10年以上50年未満」に延長された。定期借地権の立法化の過程で、事業用定期借地権で想定した活用はロードサイド店舗が主で、これらの事業期間が短いことから上限が20年になったといわれている。実際にはショッピングモール等の大規模なものが数多く出現し、当初想定した活用形態からは大きく変わっている。

また、税制上の建物償却期間との不整合の問題が生じ、期間の延長に対する要望が強かったが、この要望に応えた改正といえる。

今回の改正で、事業用使途で利用する場合は、その期間に応じて、

・10年以上50年未満では・・・・事業用定期借地権

・50年以上では・・・・・・・・・一般定期借地権

と使分けができるので、実質的には事業用使途では期間の上限が撤廃されたことになる。さらに、30年以上の事業用定期借地権には建物譲渡特約借地権を併せることもできるので、建物収去を前提としない方式も可能となるなど、活用のバリエーションは大きく広がった。契約時の一時金については、借地人の事業者も前払い賃料であれば期間に応じた費用化ができるので、前払い方式の採用も今後は多くなると考えられる。

[3]建物譲渡特約付借地権

借地権設定後30年以上経過した日に、地主が借地人から借地上の建物を買取ることを約束した借地権である。借地権を設定する際に、借地権を消滅させるため、30年以上経過した日に相当の対価で借地上の建物を地主に譲渡する旨の特約を結ぶことで、この借地権が設定される。将来の建物の買取りに関しては、所有権移転の仮登記などをしておく必要がある。

建物譲渡特約付借地権を設定する場合は、特に書面による必要はなく口頭でも可能とされるが、将来の紛争予防のためにも書面による契約書をつくることが望ましい。

地主が建物を買取った場合、借地人または借家人がそのまま建物を利用したいという場合には、借家契約の関係でその建物を借家として貸すことになる。平成12年に登場した定期借家契約を活用することで、期限を定めた借家契約とすることで安心して建物も貸すこともできる。

この建物譲渡特約付借地権は、地主が借地人から建物を買取ることで借地権が消滅するが、建物の維持管理状態が良くないなどの理由から、地主が建物の買取りを止める選択をすることも考えられる。その場合、借地権は消滅することなく継続することになる。一般定期借地権または事業用定期借地権(30年以上)との併用をすることで、地主が建物買取予約の権利を行使しない場合には、一般定期借地権または事業用定期借地権の契約期間満了で借地権は消滅する。借地人が建物収去し、更地で返還することになる。

定期借地権の種類と活用パターン

※借地借家法の定期借地権にかかる法解釈などにつきましては、制度所管官庁の法務省までお問い合わせいただきますようお願いいたします(令和5年7月5日注記)。