水防の基礎知識

1.水防とは

|

主に火災の発生を警戒したり、消火したりすることを「消防」というように、水害の発生を警戒したり、土のうなどで水があふれるのを防ぐことを、「みず」から「ふせぐ」と書いて「水防」と呼んでいます。 洪水時あるいは洪水のおそれがある時に、地域に住んでいる人々(住民)が中心となって、土のう積みなどの水防工法で川があふれるのを防いだり、注意を呼びかけたり、避難をしたりすることで、水害による人命や財産への被害を防止あるいは軽減することが「水防」の主な活動ですが、国や地方自治体も、気象や河川に関する情報や水防資器材(排水ポンプ車等)の提供などを通じて住民の活動を支援しています。 「水防」とは、こうした水害に立ち向かう自助・共助・公助をすべて含めた概念であると言うことが出来ます。水害を未然に防止することを究極の目標としていますので、人目につきにくく、さらに効果がわかりにくいのですが、地域の安全のために重要な役割を担っているのです。 |

|

2.水防はなぜ必要?

|

1)我が国の地形的・気象的特性 我が国は、北東から南西に細長く横たわっている4つの主要な島々により形成されています。これらの島々には、高さ2000mから3000mに及ぶ脊梁山脈が縦走しており、このため、河川は一般に急勾配で流路延長が短く、流域の面積も小さいという地形的特性を有しています。 また、毎年6月初旬から7月中旬にかけて、梅雨前線が日本列島に停滞し、しばしば激しい豪雨を発生させています。さらに、秋にかけて台風が来襲し、広い地域にわたり多量の降雨と沿岸域における高潮をもたらしています。さらに、近年では集中豪雨や局地的大雨が頻発しており、これまでに想定できないような雨が降っています。 このような地形的特性と気象的特性との相乗作用により、我が国では洪水や高潮による災害が多発しているのです。 |

H27関東・東北豪雨 利根川水系鬼怒川 茨城県常総市の写真 茨城県常総市で起こった大規模な水害 (平成27年9月) |

|

2)水防活動は河川改修と並ぶ「車の両輪」 このため、河川改修をはじめとする治水施設の早急な整備が望まれるところですが、その整備には、莫大な費用と長い年月が必要です。これまでの治水事業の計画的かつ着実な進捗に伴い、水害による浸水面積は減少してきていますが、被害額については、洪水氾濫区域の市街化と資産集積の進展によって、傾向としては依然として減っていない状況です(図表-1)。また、特に都市域では、氾濫域の土地利用の高度化により被害ポテンシャルが増大し、交通やライフラインなどの都市機能の麻痺や地下空間の浸水被害など、都市型水害としての課題が顕在化しています。一方、被災者の精神的苦痛、地域のイメージダウンや復旧のための労力も、被害として大きなものであるといえます。さらに、高齢者や乳幼児などの災害時の要配慮者に対する対策の必要性も求められてきています。 |

令和2年7月豪雨 球磨川水系球磨川 熊本県人吉市の写真 熊本県人吉市で起こった大規模な水害 (令和2年7月) |

| 3)多様な主体による水防への参画 「水防」の原点は、「自らの安全は自らが守り、地域の安全は地域が守る」という自助・共助の精神です。洪水時の住民の避難をはじめ、民間企業、NPOや自治会による自主的な水害対策(いわゆる自衛水防)や災害救援活動への取り組み等、多様な主体による「水防」への参画が、地域の水防力向上のために必要不可欠なのです。 |

3.水防に関する組織

|

水防に関する諸規定を定めた「水防法」において、水防に関する責任は市町村等が有することとされ、それらの団体を水防管理団体と定めています。 水防管理団体は、市町村、市町村が共同で水防事務を処理する水防事務組合、水防に関して地縁的に組織された水害予防組合から成り、全国で約1740団体(図表-2、図表-3)存在します。水防管理団体は、実際に水防活動を行う水防団を設置することができるほか、常設の消防機関をその統括下において水防活動に従事させることができることとされています。 一方、都道府県は、水防管理団体の水防活動が十分に行われるように確保すべき責任を有することとされ、水防管理団体が水防の効果を発揮するために必要な水防計画の作成、洪水予報や水防警報の発表・通知、緊急時の避難指示、水防費の補助等を行うこととされています。 |

4.水防活動

|

水防は、水との闘いであるばかりでなく、時間との闘いであるといわれています。 1)水防計画の作成 水防活動が最大の効果を発揮するためには、まず、事前の綿密な計画と十分な準備が必要ですが、都道府県知事及び知事により指定された水防管理団体の管理者は、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及び関連施設の操作、水防団・消防機関や水防協力団体の活動内容、水防管理団体相互間の協力応援、河川管理者及び下水道管理者の水防への協力等を盛り込んだ水防計画を定めることとなっています。 |

|

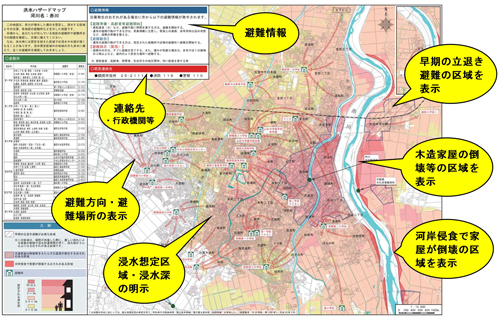

2)水害時の情報伝達 次に、水防に必要な情報の迅速かつ的確な把握が必要ですが、洪水により国民経済上重大又は相当な損害が生ずるおそれのある河川については、国土交通大臣または都道府県知事が気象庁長官と共同して、一般住民に洪水の生じるおそれがあることを周知する洪水予報(図表-4)を行うこととしています(洪水予報河川)。洪水予報河川以外の河川で洪水により国民経済上重大または相当な損害を生ずるおそれのある河川として国土交通大臣または都道府県知事が指定したものについては、避難の一つの目安となる特別警戒水位を定め、水位がこれに到達した時には、その旨を一般住民へ周知することとしています(水位周知河川)。こうした情報は、住民の避難勧告等に資するため、関係市町村長にも通知されます。 洪水予報河川、水位周知河川として指定した河川について、国土交通大臣及び都道府県知事は、これらの河川が氾濫した際に浸水のおそれがある区域を浸水想定区域として指定します。これをもとに、市町村は、洪水時の住民の避難確保のために必要な事項の伝達のあり方を決めたり、洪水ハザードマップの作成を行います。 また、国土交通大臣又は都道府県知事は河川、湖沼又は海岸を指定して、水防管理団体の水防活動に指針を与える水防警報(図表-5)を行うこととしています。 ※洪水予報河川、水防警報河川・海岸および水位周知河川の指定状況や、浸水想定区域や洪水ハザードマップの作成状況については、こちらをご参照ください。 ※オンラインで公開されているハザードマップについては、こちらをご参照ください。 |

洪水ハザードマップ |

|

3)実際の水防活動 水防管理団体の長たる水防管理者は、気象庁の警報、2)で述べた河川に関する情報や水防警報などを踏まえ、水防団や消防機関(以下「水防機関」)に出動命令を下します。水防機関は、洪水等による被害を防止あるいは軽減するため、河川堤防等で水防工法等を駆使した活動を行います。 また、水防機関には、道路の優先通行、警戒区域の設定等の水防活動上必要な権能が付与されるとともに、国土交通大臣及び都道府県知事には、水防管理者、水防団等に対する緊急時における指示権が与えられています。 被害が大きくなった場合など、水防管理者は警察に対し援助を求めることができるほか、都道府県知事は自衛隊の派遣を要請することができます。国土交通省も、被災市町村の支援のため、河川の監視活動や排水ポンプ車による排水活動、破堤した堤防の仮締切といった「特定緊急水防活動」を行うことができます。 |

小貝川での水防活動の様子 (平成26年10月 茨城県筑西市消防団) |

5.水防・消防団員の活躍と水防工法

|

河川堤防の破堤をもたらす原因としては、主に、堤防から河川水があふれ出て堤防の裏法面を削る「越水(溢水)」、河川の水位が高い場合に水圧により裏法面や裏法先に河川水が湧水して堤防が侵食される「浸透(漏水)」、河川水の流勢や波浪により表法面が削り取られる「洗掘」、河川の水位が高い場合などに生じる堤防表面の「亀裂」があります(図表-6)。 このような状況下での水防活動は、悪条件の気象の下で行われる極めて危険を伴う作業であり、水防活動に従事する水防・消防団員には、生命をかけた活動が要求される場合もあります。 全国において、水防活動に従事している約82万人の水防団員及び消防団員(図表-7)の活躍なくしては、洪水、高潮等による災害の発生を防止するための水防活動を、迅速かつ的確に行うことができないのです。(水防団・水防団員の活躍) 水防工法には、積土のう、シート張り工、月の輪工、木流し工をはじめ、五徳縫い、中聖牛など種々の工法(写真-1)がありますが、洪水時における現地の状況及び実施目的、並びに資材・人員等に応じた適切な工法を採用して、実際の水防活動が行われています。 しかしながら、近年、水防団員や消防団員の減少、高齢化等により、こうした水防技術の向上や伝承がなされなかったり、水防の担い手が減ることによる地域の防災力低下が懸念されています。 |

6.最近の水防をめぐる動き

|

1)平成25年水防法改正 近年では、気候変動等による集中豪雨の多発や台風の強大化など、毎年のように全国各地で水害が多発する一方、水防団員や消防団員の減少等による地域の防災力の弱体化が進んでいます。また海外では、アメリカでハリケーン・サンディによりニューヨークが大規模浸水被害を受け、地下鉄が浸水するなど地下空間の水害に対する脆弱性が指摘されたほか、タイのチャオプラヤ川の氾濫で工場等が長期の操業停止となりサプライチェーンが大打撃を受ける深刻な浸水被害が発生しました。 そこで、国土交通省では、平成25年に水防法を改正し、以下の取組を行うことにより、多様な主体による水防への参画を促し、地域の水防力向上を図っています。 a.河川管理者の水防への協力 河川を管理する国土交通省や都道府県は、これまでも水防管理者(市町村)と共同で水防訓練を行ったり、水害時に排水ポンプ車を出動させて水防活動に協力するなど、連携して水防活動を行っていましたが、これを法的に明確に位置づけました。 b.事業者等による自衛水防の取組の推進 浸水のおそれがある地下街・地下鉄・地下駐車場といった地下空間、高齢者や乳幼児等が利用する要配慮者利用施設、大規模工場の所有者又は管理者に対し、自衛水防の取組を義務づけました。 c.水防協力団体制度の拡充 平成17年の水防法改正の際、水防管理者(市町村)が公益法人やNPO法人を水防協力団体に指定できるようになりましたが、その対象を民間企業や自治会等の任意団体にまで広げ、団体が行うことの出来る業務も拡大しました。 |

タイ国ロジャナ工業団地の浸水状況 (平成23年10月) |

ニューヨーク市内の地下鉄駅の浸水状況 (平成24年10月) 出典:ニューヨーク都市交通公社(MTA)資料 |

|

2)平成27年水防法改正 近年、洪水のほか、内水・高潮により、現在の想定を超える浸水被害が多発しており、これらの浸水被害に対応した避難体制等の充実・強化の必要性が高まっています。 このことから、平成27年5月に水防法を改正し、想定し得る最大規模の洪水・内水・高潮に対応する浸水想定区域制度を設けるなど、避難体制等の充実・強化を図っています。 |

| 3)平成29年水防法改正 近年、全国各地で洪水等の水災害が頻発・激甚化している中、平成27年9月の関東・東北豪雨、平成28年8月に北海道・東北地方を襲った台風10号等の一連の台風では、住民の逃げ遅れや家屋の浸水により甚大な被害が発生しました。 このため、国土交通省では平成27年より、「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」との考えに立ち、ハード・ソフト一体となった対策により社会全体で洪水に備える「水防災意識社会 再構築ビジョン」の取組を進めてきました。今回、平成29年5月に水防法等を改正し、以下の取組を行うことにより、洪水等からの「逃げ遅れゼロ」と「社会経済被害の最小化」の実現を図ります。 a.「逃げ遅れゼロ」実現のための多様な関係者の連携体制の構築 b.「社会経済被害の最小化」のための既存資源の最大活用 |

| 4)令和3年水防法改正 近年、令和元年東日本台風や令和2年7月豪雨等、全国各地で水災害が激甚化・頻発化するとともに、気候変動の影響により、今後、降雨量や洪水発生頻度が全国で増加することが見込まれています。 このため、国土交通省ではハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、国や流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるため、「流域治水関連法」を整備することとしました。 今回、令和3年5月に水防法等を改正し、以下の取組を行うことにより、「リスク情報空白域の解消」と「要配慮者利用施設に係る避難の実効性確保」の実現を図ります。 ○被害の軽減のための対策

|

| 5) 令和5年水防法改正 近年、自然災害が頻発・激甚化しており、バックウォーター現象などによって本川・支川合流地点における浸水被害が発生する事例が発生する中、国洪水予報河川においては、本川・支川一体で水位予測を行うモデルを導入しており、国洪水予報河川だけでなく、その上流部や支川についても、精度が高く、長時間先の予測を行うことが可能となっています。 この本川・支川一体の水位予測によって取得した予測水位情報を、主に国洪水予報河川の上流や支川である都道府県洪水予報河川における洪水予報にも活用できるよう、令和5年5月に水防法等を改正し、国土交通大臣が、都道府県知事の求めを受け、当該情報を都道府県知事、及び都道府県の洪水予報河川について共同で予報を行う気象庁長官に提供を行う制度の新設を行いました。 ○国・都道府県による予報の高度化

|

7.その他水防に関連すること

|

■水防月間 国土交通省では、毎年5月(北海道は6月)を「水防月間」と定め、国民の皆様に水防の重要性と水防に関する基本的な考え方の普及を図り、水防に対する理解を深めて頂くべく、ポスターやリーフレットによる広報活動や水防演習といったイベントをおこなっています。 ■水防功労者国土交通大臣表彰 毎年、水防管理者の所轄のもと水防に従事し、その功績があった団体及び個人について大臣表彰を行っています。令和6年度は7団体、個人16名が受賞されました。 ■避難時に注意すること 洪水時には、住民の自主的な「避難」が何よりも重要となります。日常からの備え、いざというときの情報収集や避難方法など、気をつけるべき事項をまとめています。 資料はこちら(PDF形式 101KB) ■広報資料 国土交通省において、水防団員募集に係るポスター等の広報資料や、各自治体における広報の事例を集めた資料を作成しましたので、水防管理団体等におかれましては、水防団員の募集に是非ご活用ください。 また、一般の方で水防団に興味を持っていただいた方は、居住する市町村等へお気軽にお問合せください。

■水防関係法令 水防法 水防法第32条第1項第2号の水防活動を定める政令 水防法施行規則(国土交通省令) 水害予防組合法 |