「DXの本懐とは、コモンズにある」 地図を公共にひらくことで広がる未来の可能性。

Project “PLATEAU”のディレクションを手掛けるパノラマティクスの齋藤 精一氏をホストに、未来を実装するメディア『WIRED』日本版 編集長の松島 倫明氏と、PLATEAUを推進している国土交通省 都市局 都市政策課 課長補佐 内山 裕弥氏が集い、3D都市モデルを通してコモンズとミラーワールドをどう捉えるかについて語った。

- 写真:

- 森 裕一朗

- 文・編集:

- 八木 あゆみ

- 齋藤 精一

- 株式会社ライゾマティクス 代表取締役社長 パノラマティクス(旧:ライゾマティクス・アーキテクチャー) 主宰

- 松島 倫明

- 『WIRED』日本版 編集長

- 内山 裕弥

- 国土交通省 都市局 都市政策課 課長補佐

あらゆるものにコモンズのポテンシャルを与えるDX

――「まちづくりのDX(デジタルトランスフォーメーション)」をミッションに掲げるPLATEAU。リアルのデータをもとにデジタル空間を再現する「デジタルツイン」により、サイバー空間とフィジカル空間を融合させて高度なサービスを住民に提供し、住民の生活を向上させて人間中心の社会の実現を目指している。

そのために3D都市モデルデータの整備とオープンデータ化に取り組むPLATEAUは、実際の都市に都市計画区域や災害リスク等さまざまなデータを重ね合わせて、都市全体を対象にした解析をすることが特徴。都市計画のために作成されている「都市計画基本図」等の都市の図形情報(都市計画GIS)と航空測量等によって取得される建物・地形の高さや建物の形状情報を掛け合わせ、建物等の3次元モデルを作成し、建物に付与される属性情報は都市計画基礎調査の情報を活用している。

まちづくりという非常に広い範囲の取り組みに関して、単に都市をデジタル化するだけではなく、これまでの課題をDXによって解決または新しい価値を生み出すことを目指しており、ユースケースの拡充とデータ整備を進めている。ローンチから2年、これまでの「使い方を探るフェーズ」から、「喫緊の社会的課題を解決するための使用方法を考えるフェーズ」へと次の段階へと歩みをすすめるPLATEAU。国土交通省がインフラだと語る3D都市モデルデータは、社会基盤にどうインプットされていくのだろうか。

齋藤

松島さんの観点からPLATEAUの価値、可能性を深堀りできたら。まずPLATEAUの第一印象で思われたことをお聞きしたいと思います。

松島

1828年、江戸時代後期にオランダ商館医のシーボルトが、当時国外への持ち出しを禁じられていた日本地図を持って帰ろうとして捕まったシーボルト事件を思い出しました。そのくらい、PLATEAUは世界がまだ手にしていない新しい地図として価値があるということです。

イノベーションやディスラプトといった文脈の中では、国家はサポート役で、スティーブ・ジョブズのような起業家の邪魔をせず、自由にやらせることがイノベーションにつながると言われてきました。しかし、国が大きなビジョンを描き大きな投資をしたうえで、企業のイノベーションが動くことについて研究しているのが、経済学者のマリアナ・マッツカート(著書『企業家としての国家』)です。カメラや家の断熱材、アスレティックシューズに至るまで、さまざまな日常の発明品は実は宇宙開発が元になっていたり、今のiPhoneを構成する核要素は元々アメリカ政府のプロジェクトからはじまったりしている、と。これまでもこれからもそうだとすると、PLATEAUもまさにそのひとつですよね。国が旗振りをして、これからの地面を作っていると感じました。

齋藤

さまざまな企業が数年前からDXを謳い、官民連携や産官学連携とも言っていますが、地図という超共有財産を整備するのは国にしかできないことでしょうか。

内山

現代では、実は地図の提供は国でしかできないことではなく、いわゆるGAFA的なプラットフォーマーが提供することがむしろ普通になってきています。我々はそれも分かった上で、海外企業のプラットフォーマーに基盤的な情報データを抑えられていいのかと考えています。とはいえ国土交通省がGoogle Mapのようなサービスを提供するのは現実的ではないので、データをオープンにして流通させることでベンダーロックを外して、誰もが好きに地図情報にアクセスしてイノベーションを起こせる状態をつくる。

あとはイノベーションと国のコミットメントのバランスです。データを公開してあとはよろしくと言ってもなかなかイノベーションは起きませんし、どのように民間を刺激して新しいサービス、そしてそれ以上に繋げていくかのバランスが難しいですね。

松島

国が主導でオープンデータとして出さないと、結局限られた人しかその仕組みが分からなくなる。国が全てやれる訳ではないし、どこかで民間が活用できるからこそiPhoneができた。でも一方で、民間に丸投げでもだめなんです。特にデジタル領域で顕著ですが、外に投げ過ぎたことによってベンダーロックのような状態になり、イノベーションが起きづらくなっています。

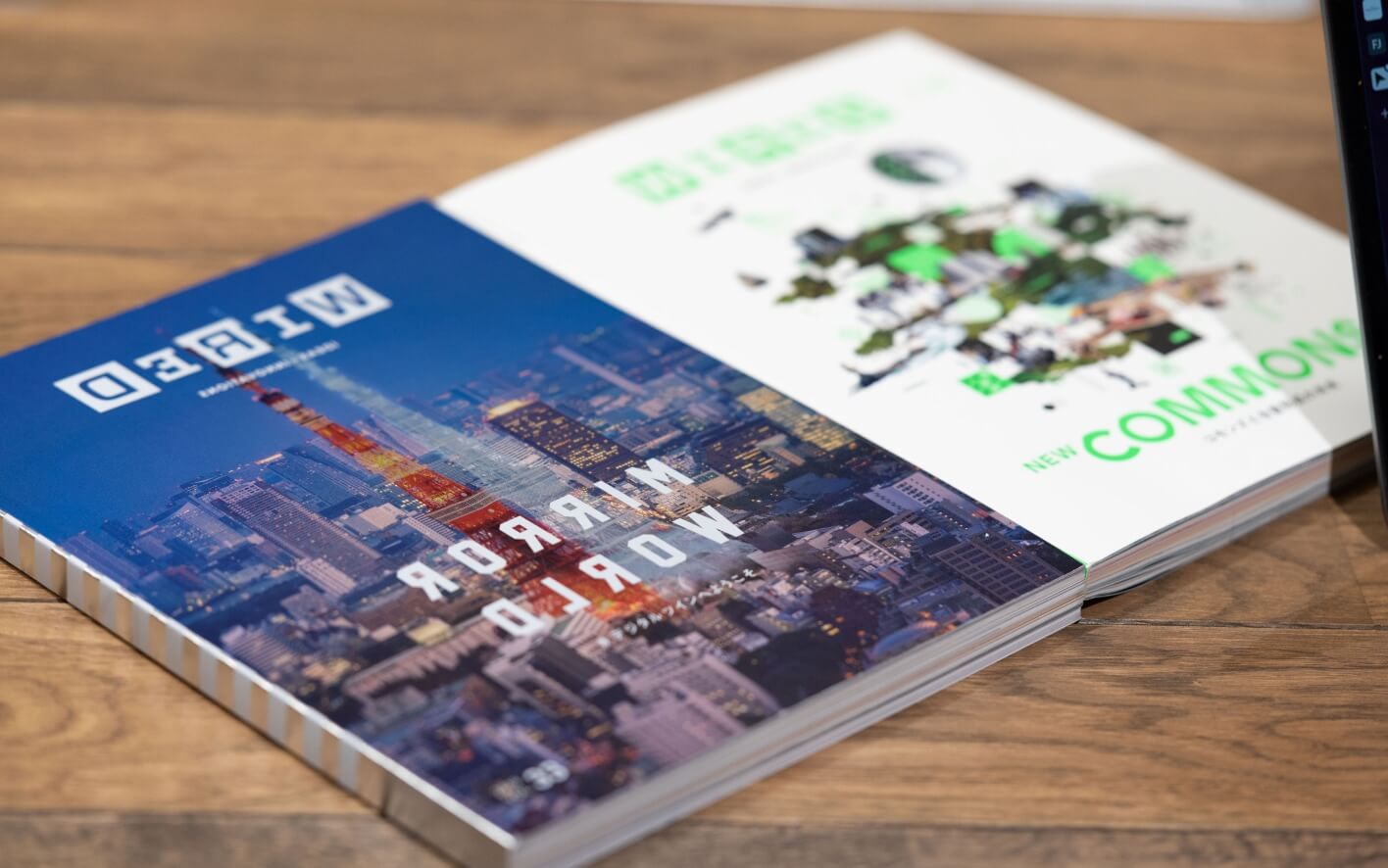

DXの話に戻ると、WIRED VOL.42『NEW COMMONS コモンズと合意形成の未来』(コンデナスト・ジャパン/2021年)の巻頭で「DXの本懐とは、コモンズにある」と書いて、それを特集の柱にしたんです。巷でDXと言えばデジタル化や効率化などいろいろなトピックがあると思いますが、デジタル化の根本の価値はやはり「コモンズとしてひらいていけるようになった」ことだと思っています。物理的なものは僕一人しか持てないけど、それを情報化してひらくことによって全員がアクセスできるようになる。あらゆるものにコモンズのポテンシャルを与えるのがDXですよね。

齋藤

コモンズを日本の中で作っていかないといけませんね。PLATEAUはまさにDXの文脈でのコモンズを体現していると思っています。松島さんにはまず、コモンズの概念についてお話を伺いたいです。

松島

コモンズは基本的には場所に根付いた資源ですが、WIREDが創刊された90年代にはインターネットがコモンズ的に捉えられていたと思います。要するにみんなで立ち上げた共有資源を共同で管理運用するという、参加者でもあり運営者でもある場としてのインターネットがありました。いまで言うWeb1.0ですね。

齋藤

コモンズの中にも共有するものとそこから企業的な競争、すなわちコンピートが起きる場合があると思います。PLATEAUという整備を国がした上で、各企業がサービスへ落とし込んでいくときに、コンピートの競争とCo-Creationの競争が混ざりながらコモンズが具現化されていくと思うのですが、いかがでしょう?

松島

WIRED VOL.40『FOOD: re-generative 地球のためのガストロノミー』(コンデナスト・ジャパン/2021年)で食のre-generativeを特集しました。貴重な資源をみんなで管理して維持していくのではなく、何度も何度もジェネレートされていくre-generativeでは、みんなでコンピートするからこそ、価値がどんどん上がっていく。

PLATEAUはコモンズだけれど、みんなが参加することによって、よりその価値があがっていく。デジタルだからこそできる新しいコモンズの形はすごく可能性があると思っています。

内山

それはまさにクリエイティブ・コモンズですよね。PLATEAUはCC BY(クレジットを表示することを主な条件とし、改変や営利目的での二次利用も許可される最も自由度の高いCCライセンス)を採用しています。著作物やアイデアについてはこの30年で世界的に見ても意識が育ってきたと感じますが、地図やインフラのようなプラットフォーム寄りのものへの意識はまた違う気がします。

松島

そうですね。元来はプラットフォームやインフラはコモンズに馴染みます。橋がかかり隣村に気軽に行けるようになって、全然知らない文化同士がぶつかり新しいものが生まれ社会が形成されていく。それがどんどん広がっていったのが人類の文明で、馬車や鉄道の登場は社会を大きく変えた。人類は、PLATEAUという次のインフラを手にしたのかもしれません。

複製された世界の見方が変わってきた私たち

内山

PLATEAUの研究自体は前からずっと行っていたのですが、さまざまなタイミングが重なり、2020年にこのような形でローンチしました。リサーチは主にEUに対して行っていて、例えばフィンランドのヘルシンキでは15年くらい前から3D都市モデルを作ってデータ標準を定めていました。国際的地理空間コミュニティのための公開規格の開発を非政府で行うOGC(Open Geospatial Consortium)もEUが中心で、EUは各国が全体的にオープンデータにしている。やっと日本も追いついたと僕は見ているんですが、クリエイティブ・コモンズ的な考え方は世界的には遅れていると思っています。

松島

Oculusに大きな影響を与えたと言われるニール・スティーヴンスンの『スノウ・クラッシュ』(ハヤカワ文庫SF/2001年)のイメージは前からありましたが、やっと僕らユーザーが実際に使えるガジェットが出てきましたよね。ずっと低空飛行だったものが、この数年で上がってきたことと、大きな意味でのWeb3的な動きが出てきて、これから商業的なプレーヤーが一気に刈り取ろうとしている。PLATEAUがあるのはタイミングとしてもすごく大きいと思いますし、オープンになることの価値を僕らも享受できるタイミングだとは思います。

内山

ここ数年でXR領域の技術が一気に実装されていて、そこにPLATEAUのタイミングを合わせたおかげでいろんなARアプリが生まれましたし、いいタイミングで打ち出せたのかもしれません。

齋藤

最近、第四次産業革命文脈の人たちに、「PLATEAUはワープフロッグだ」と言っています。僕の造語なんですが、リープじゃなくてワープなんですよ。BIMデータから建築文脈でデータをあつめていった結果として、PLATEAUはオープンデータをどうフォーマット化するのかと。PLATEAUで見つけたオープンデータの日本ならではのポテンシャルはどうでしょう?

松島

WIRED VOL.33 『MIRROR WORLD #デジタルツインへようこそ』(コンデナスト・ジャパン/2019年)で、次の10年の予測として特集していたことが、パンデミックで想定以上に進みましたが、そこにARやVR関連のガジェットが合ったタイミングの良さがある気がします。これはいわば世界同時多発で起こっていることですが、そのなかでオープンデータをこのタイミングで手にした日本から生まれるものが、もしかすると世界でも先頭を走っていると言えるかもしれません。

内山

国際的には日本は3D都市モデルそのものは後進国ですが、データのスケールと精緻さ、豊富なユースケースは国際的にも注目を集めており、昔から取り組んでいたヨーロッパ勢からしても気になるところはあるらしいです。また、シンガポールでもこれまでクローズドだったバーチャルシンガポールをインターネット上でさわれるかたちで公開しつつあります。その3Dを作る人と使う人の技術者コミュニティを育成するための人材育成、それから農業や環境等でのユースケース開発に政府が投資をする計画があり、オープンデータも追々……との話も聞きますが、それって去年日本がやったことじゃん、みたいな。

松島

日本の独自性を考えたときに、場所の複製とはどういうことかを考えるんです。ミラーワールドの取材で聞いた印象的なフレーズが、「“place” will be commodity」、これからは「場所」がコモデティになっていく、というものです。千代田区一丁目一番地って世界中に一か所しかないから希少で価値があるけれど、デジタルで複製可能になった時に、それはコモディティになっていくという話です。僕はベンヤミンの『複製技術時代の芸術』をよく参照するんですが、音楽や演劇といった芸術は元々、その瞬間世界のある一か所でしか実演されないし、それをリアルタイムに舞台で見ることができるのは貴族やお金持ちに限られていた。それが複製されて誰でも観たり聞けるようになったわけです。

エジソンが発明した蓄音機から流れる音楽を、人々は「こんなのはリアルな音楽じゃない」とはじめは思っていたはずですが、100年経っていま、みんなストリーミングで音楽を聴いている。「これは音楽じゃない」とは思わないし、音楽を聴いて感動するし、人生が変わることもある。映画も同じで、これはリアルに人が演じているんじゃなくて複製だとは誰も思わない。つまり複製芸術によって僕らの世界の認識方法は変わってきた。

それが今まさに「場所」に対して起こっていて、いまはまだ、VRのなかが本物の場所だとは誰も思っていないけれど、ストリーミングで聞いている音楽を虚構だと思わないのと同じ感覚で、ゆくゆくはメタバースも虚構の場所だと思わなくなる。そういう複製芸術としての場所がこれから広がっていく中で、日本のアニメや漫画といった独特の表現が生まれたように、コモディティになったからこそできる遊び方あるいはクリエイティブの作り方が生まれるだろうと思っています。

内山

それがすごく楽しみです。あと10年ぐらい遅く生まれたかったです……。僕らはまだ蓄音機で場所を見ていますが、勇敢な人はデジタルと現実問わず面白い場所へどんどん入っていってますね。

デジタルの世界で受け取ったものをリアルの世界へ持ち帰る

齋藤

松島さんの中でのミラーワールドの概念を聞かせてください。

松島

世界のあらゆる情報がデジタル化されてインターネットが生まれ、誰もが情報を検索したりシェアしたりコピーアンドペーストしたりしてリミックスしてできるようになりました。2000年代にはSNSが生まれて、人と人の関係性がデジタル化されることによって検索可能になり、情報として扱えるようになった。

ミラーワールドは、物理世界のその他すべてのものが情報化されることによって、まるで情報のように検索もシェアも可能になります。いまはまだ、インターネットと言っても文章や映像、音楽のやり取りが主で、まだ練習の段階。これからモノ全てを情報として扱えるようになるのが究極のデジタルツインとしてのミラーワールドです。後から振り返ると「昔は都市って静的で変化しないものだったんだ」と驚かれるくらい、大きな変化がモノのレベルで起こるはずです。

内山

生活の軸がミラーワールドになる人も現れますか?

齋藤

どっちでもいいって話ですよね。主従関係がデジタルツインとなるとプライマリとセカンダリになり、その時はプライマリはあくまで重力のある空間で、セカンダリとしてのデジタル空間があると考えていました。ミラーワールドは、どちらも主従関係のプライマリになり得ると思っています。

松島

おっしゃる通りだと思います。現実の鏡合わせの世界として、全てが情報化されている世界ですね。『WIRED』のミラーワールド特集で取材した際に、UnityのAR/VR責任者であるティモニ・ウェストが言っていたRR(リアルリアリティ)という捉え方が面白かったです。RRは物理世界の現実ですが、ARやVR、XR、MR(ミクストリアリティ)などと同じように、さまざまなR(リアリティ)の中の一つになっていく。僕らはいまVRを経験するためにゴーグルを付けるなどの儀式をワンクッション置いていますが、もしかしたら主従関係がなくなってフラットになるかもしれません。

内山

ミラーワールドはディストピアの可能性があるとは思っていて、フィジカルな空間って国家主権があって、その支配権は政府が独占してる訳じゃないですか。だけどセカンドライフ的なプラットフォームを考えると、インターネット上の世界には主権がなくプラットフォーム内でその世界を支配できる一私人が現れることになる。

そうすると、例えば都市政策、道路を引いて生活を豊かにするといったことのデジタルツイン版を、プラットフォームのマネタイズか何かに頼り、それがもう一つの世界と繋がっていくと、生活の豊かさと危うさを手にする気がします。インターネットがネットワーク的なものなのか集権的なものなのかっていう考え方もあると思うんですけど。

松島

メタバースという言葉を世界で初めて使ったSF『スノウ・クラッシュ』では、主人公のピザの高速配達人がメタバースの中に豪邸を持っています。それをディストピアだと感じるのは、実際にありえることだと感じてしまうからだと思います。この先、PLATEAUのように現実に一対一でアンカーを下ろしたミラーワールドの中では情報が多様に被さり、さまざまな世界が描かれるはず。その中で人類が今後何を選んでいくのかはかなり面白い実験になると思います。

齋藤

次の議論として、デジタルとエンタテインメントについてです。何にでもなれて、5人でも10人でも人格を持てるのがアバターの素晴らしさ。掘り下げていくとアイデンティティ的な話ですが、最終的には例えばエンタテインメントなどに帰着していくのかなと思ってはいます。デジタルの中で起こっているコモンズという斜面図を通して、PLATEAUがこうなったらもっといろんな人達に使われるんじゃないか、こういう遊び方もあるんじゃないかなどありましたら。

松島

先程の「場所のコモデティ化」とも関わりますが、PLATEAUではあらゆるものがコモンズになるんですよね。『WIRED CREATIVE HACK AWARD 2019』にて準グランプリを獲得した「photobomber_tomotosi」(トモトシ)を思い出しましたが、あの作品は作家が渋谷のハチ公の周りに居続けて、ハチ公前で記念撮影をする世界中の旅行者たちがInstagramにあげた写真から、自分が写り込んでいる写真を選んでタイムラインに並べたものでした。そこでは世界にひとつだけしかないハチ公を訪れるというコンテクストと同時に、その存在を世界中のひとがいじれるという意味で、ハチ公は完全にコモンズになっています。コモンズであるからこそ、オーナーシップのあり方が豊かになっていくという意味で、これからそういう遊び方が爆発的にでてくる気がします。

齋藤

PLATEAUで3Dの都市データを公開した次の日には、そのデータを活用して初音ミクが踊っていたのを見て、PLATEAUはいいなと思ったんです。要は遊ぶ余地に良さを感じたのですが、これがもしも国土交通省に申請して、その次は……と使用のためのプロセスが必要だったら、このような使い方はされなかったと思います。

余白の中にクリエイティビティとハックの引っかかりがあって、いろんなものが最終的にはコモンズ化されていく。そういう設計をしないと本当の意味でのオープンデータとならず、プラットフォーム自体が走り続けられないと思っているのですが、松島さん的にはどうですか?

松島

Unityのティモニ・ウェストが、「そもそも建物に屋根はいらない」と言っていたのが印象に残っています。みんながVRの世界に入ったら屋根という概念がなくなるかもしれない。それってフィジカルな物理空間の感性にも長期的に大きな影響を与えると思うんです。そうした時にPLATEAUのような、リアルとデジタル両方の重力を感じている世界が混ざりあう場所って一番面白いんじゃないかと思っています。

齋藤

経済効果が今後メタバースに必要なのでは。自分のツインとして容姿もアビリティも全く違う状態がPLATEAUで、時点が合っているからこそできる。そういった全く違うユースケースもどんどんPLATEAUに入ってくるといいなと思っています。WIRED特区でも一緒にやらせてください。

内山

WIRED特区はいろんな参加者がログインしてそこでコミュニケーションしたりイベントが行われたりみたいな、いわゆるメタバース的な感じですね。メタバース上でアートやクリエイティブのイベントができたらどんなことが起こるか……面白そうです。

松島

先程の話のように、バーチャル空間が無限に広がっていき、コモンズにしてひらいていくことで、コモディティになる場所が体感としてどういうことなのかを実験していく場として特区を作れたら面白いですよね。ぜひ、やりましょう。