データをつくり、読み解き、地域課題を考える『デジタルツールで変えるまちづくり研修』

実際にデジタルツールに触れるハンズオン研修で、データを日々の業務に活かすことを身近に感じる

3D都市モデルなどの地理空間情報データを活用した地域課題の分析講座を通じ、地方公共団体の業務におけるデジタル活用を促進する。さらにエビデンスに基づく政策立案(EBPM)のスキルを習得することで、市民への行政サービス向上を目指します。

- 文:

- 株式会社福山コンサルタント / 一般社団法人コード・フォー・ジャパン / 株式会社三菱総合研究所

実際にデジタルツールに触れるハンズオン研修で、データを日々の業務に活かすことを身近に感じる

国土交通省都市局は、地方公共団体向けに3D都市モデルなどの地理空間情報データを活用した研修を実施しました。この研修の目的は、新たなデータの作成や分析を通じて地域課題を深く理解し、デジタル技術を活用した政策立案を支援することです。本研修は出前講座形式で実施し、10団体が参加。職員の方々は実際にデジタルツールに触れ、データ分析とデジタルスキルの向上を目指しました。

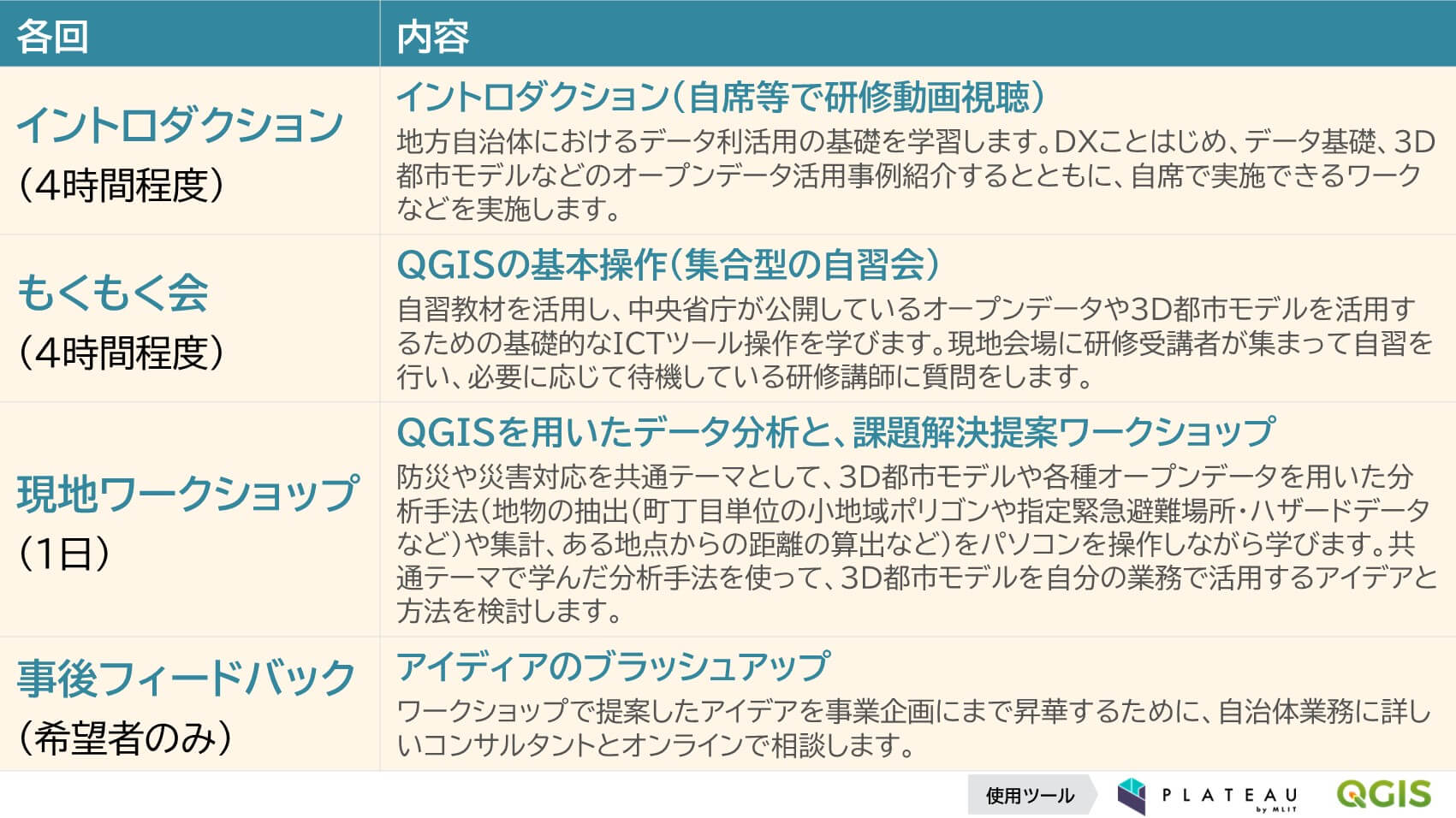

研修全体の概要は以下のとおりです。「イントロダクション」では、自席で研修用動画を視聴し、データ活用の基礎知識を習得しました。「もくもく会」では、自習教材を使用して、オープンデータや3D都市モデルを活用するためのQGIS※1の基礎操作を学びました。最後に開催する「現地ワークショップ」では、各チームが設定した地域課題をテーマに、3D都市モデルや各種オープンデータを用いた分析手法を学んだうえで課題解決提案型ワークショップを開催しました。

※1 : QGISとは、誰でも自由に、無償で使えるオープンソースのGIS ソフト

問題を見極めデータを活用して課題を捉える、課題解決提案ワークショップ

本研修のゴールは、QGISを活用してデータ分析とデジタルスキルを単に習得することではなく、これらのスキルを活用してエビデンスに基づく政策立案(EBPM)を行い、行政サービスを向上させることなどにあります。

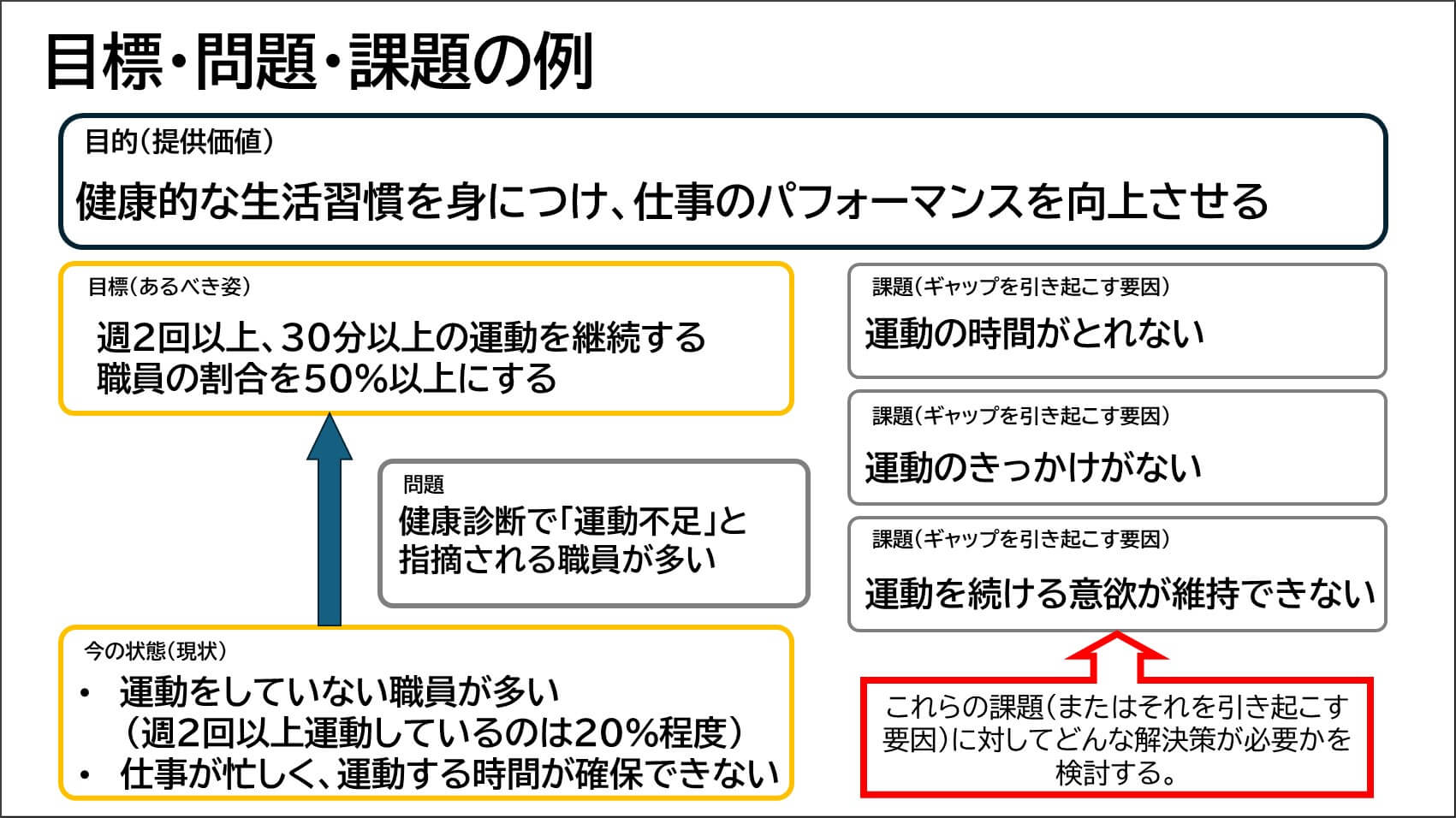

ワークショップではまず、「現状」、「目標(あるべき姿)」、「問題」、「課題」のフレームワークについて学習します。このフレームワークを活用することで、目標達成に向けた具体的な計画を立案できます。

研修参加者は複数班に分かれ、班ごとに解決すべき地域課題を設定します。まずは、その地域課題における「現状」と「あるべき姿」を明確にし、現状とあるべき姿のギャップから引き起こされる問題と、それを生み出す要因(課題)を明らかにします。そして、これまでの研修で学んだ、3D都市モデルを含む地理空間情報のGIS分析スキルを生かして、問題を解決するための「課題」を見つけ出します。

以降に本研修会で得られた成果の一部を紹介します。

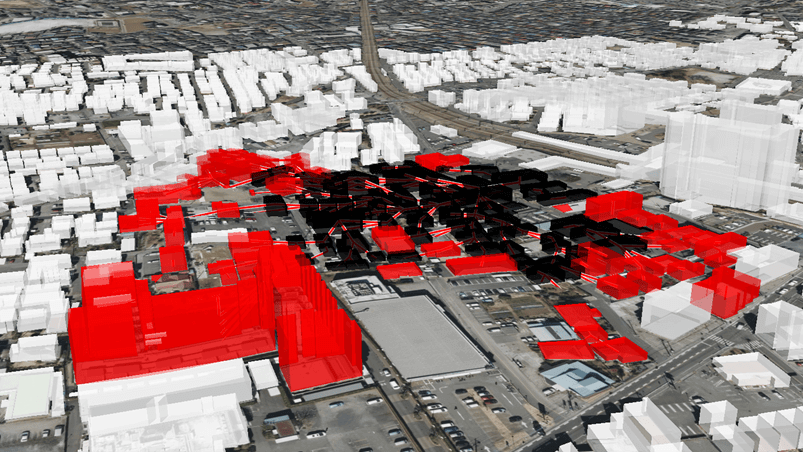

木造家屋密集地域を可視化して、火災延焼高リスク地域を明確化。整備の優先順位付けに活用

全国の地方公共団体において、木造建築物が密集し延焼しやすい地域、いわゆる「木造家屋密集地域(以下「木密地域」という。)」の対策ニーズは高くなってます。対策検討において、精緻な火災延焼シミュレーションを実施するには多大な工数を要するので、まずは地方公共団体職員自らが行政区内の木造建築物の密集状況を3D都市モデルの属性情報を活用して可視化しました。この取り組みは、都市計画課や危機管理課など複数の部門にまたがる事業となるため、3D都市モデルにより庁内における複数課のコミュニケーションの円滑化が期待できます。

高知県香美市は、今回の研修を通じて高知市の3D都市モデルデータを活用して木密地域を可視化しました。

| 現状 | 令和6年能登半島地震のように、火災延焼の危険性が高い。木密地域の対策が必要である。 |

| 目標 | 効率的な木密地域への対策を講じることで、地域住民が安全に避難できるようにする。 |

| 問題 | 精緻な火災延焼シミュレーション実施には多大な工数を要するため、対策検討が遅れる可能性がある。また、木造家屋の分布状況や密度の可視化が不十分のため、関係者間での情報共有や効果的な政策立案の検討ができない。 |

| 課題 | 1. 行政区内の木造家屋の分布と密集状況を可視化する。 2. 可視化された木造家屋の分布と密集状況を、都市計画課や危機管理課等、関係部署間で共有する。 3. 可視化された情報に基づき、効果的な木密地域の火災延焼防止施策を立案・実行するための具体的なプロセスを整備する。 |

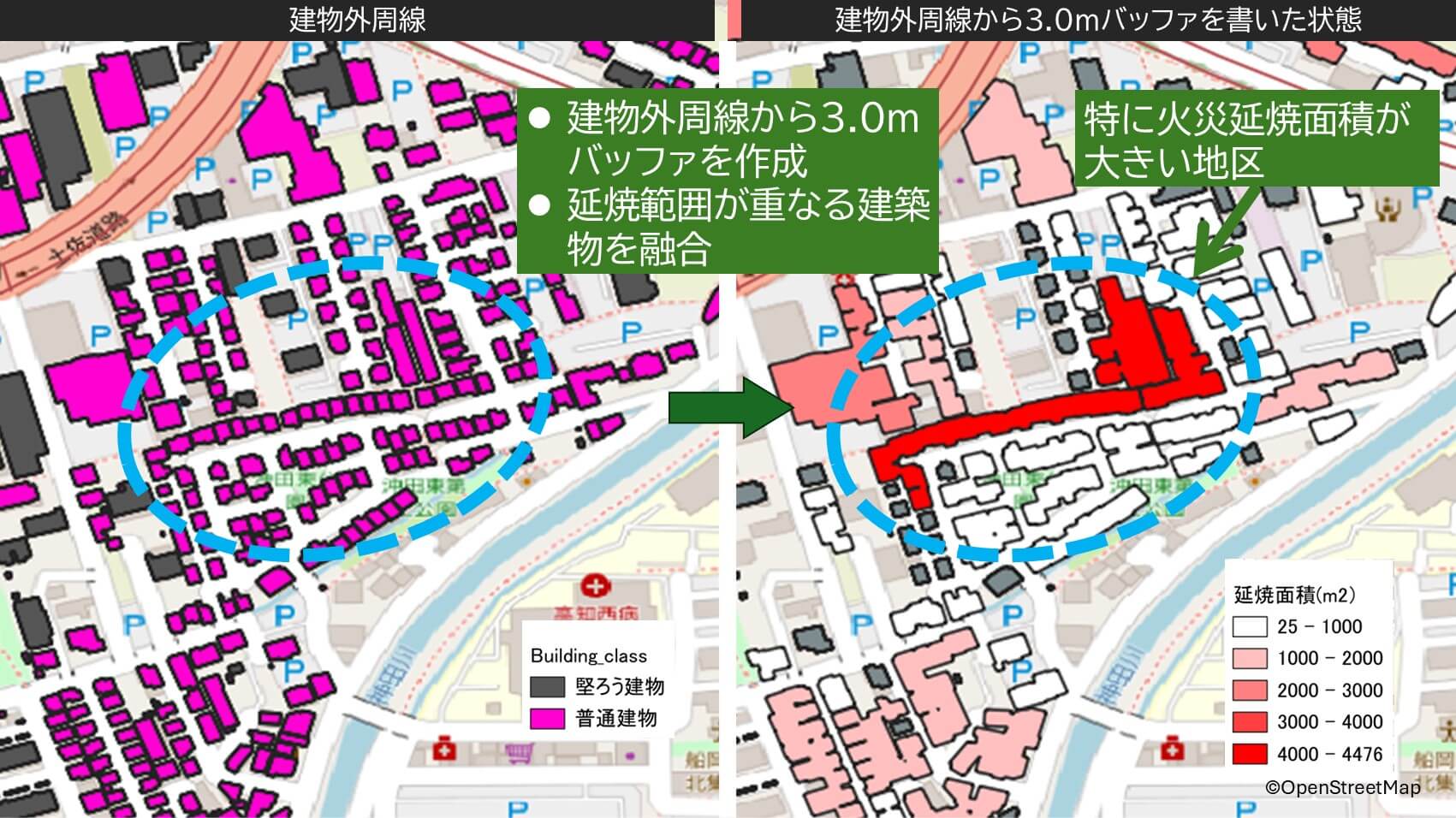

木密地域の可視化は以下の手順により実施しました。

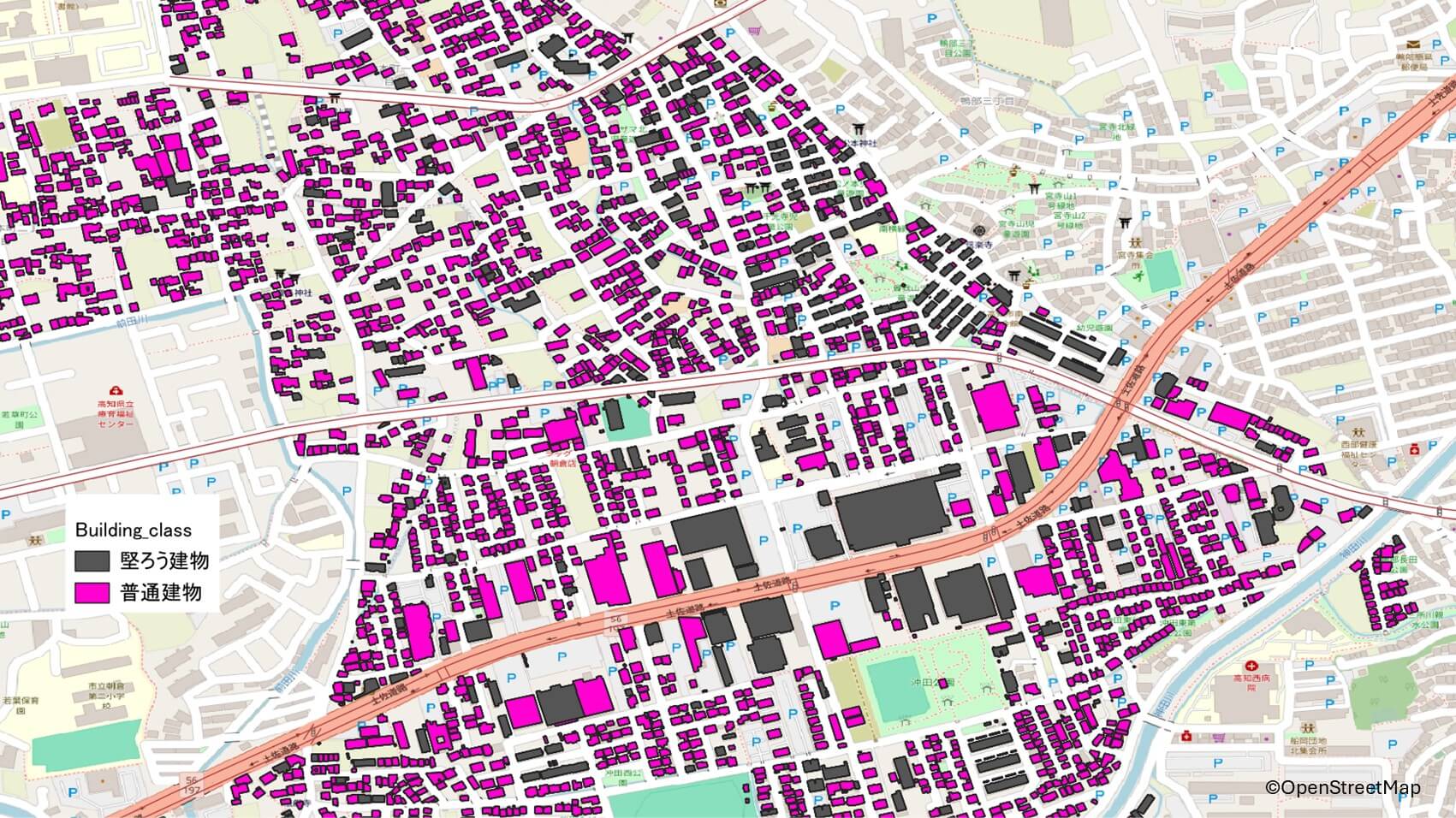

① 3D都市モデルの属性(Building_class)から、普通建物(木造等)と堅牢建物(RC・S造等)の普通建物を抽出して可視化した。

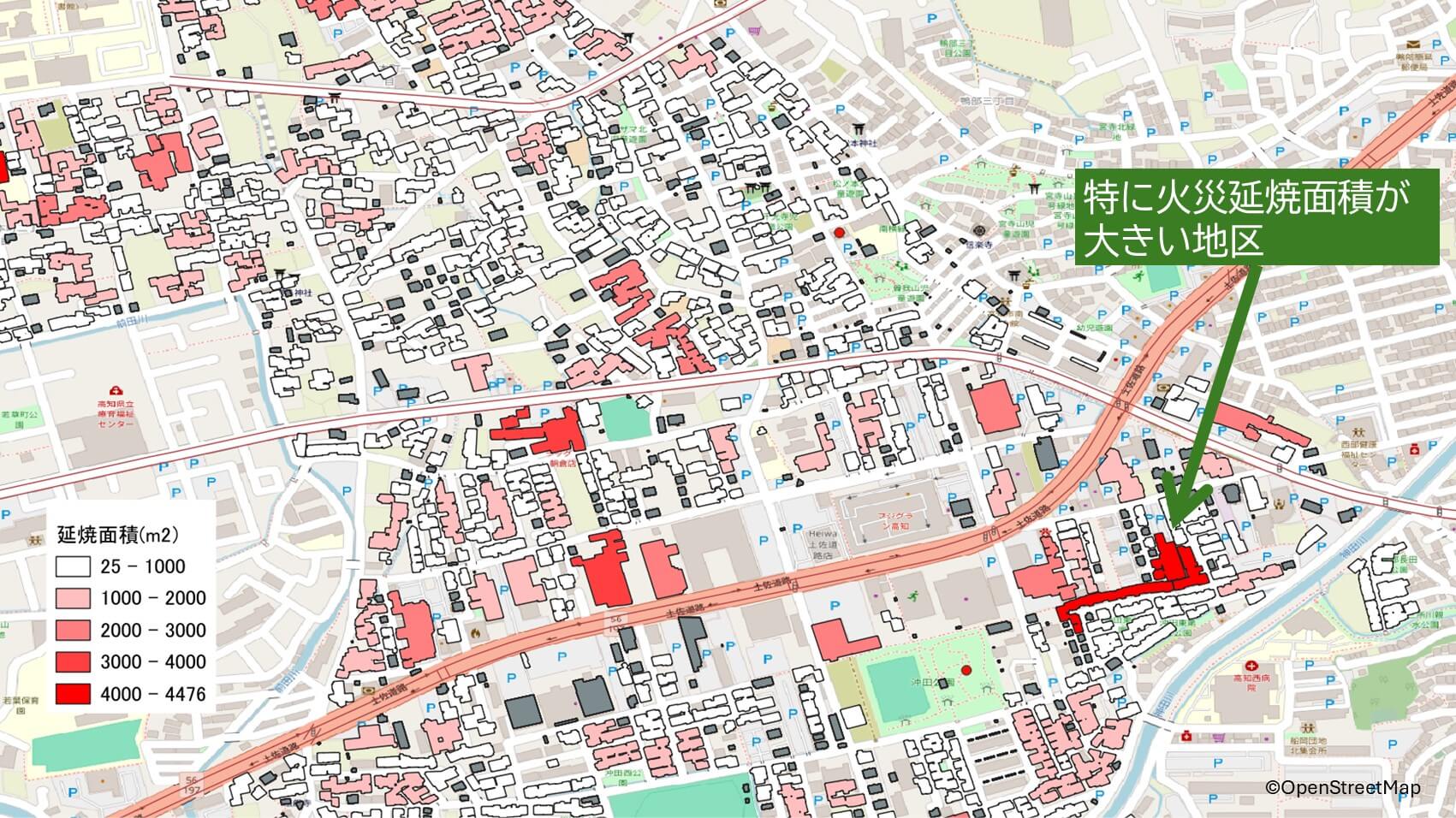

② 建築基準法を基に、ここでは延焼ライン(延焼のおそれのある部分)を3.0mと仮定して建物からのバッファ※2を作成した。

③ 延焼範囲が重なる建築物を融合し、面積を算出した。延焼範囲面積が大きい部分の色を濃くし、危険度を表した。

※2 : バッファとは、対象となる図形(線、点、面)から指定した距離で作成される領域

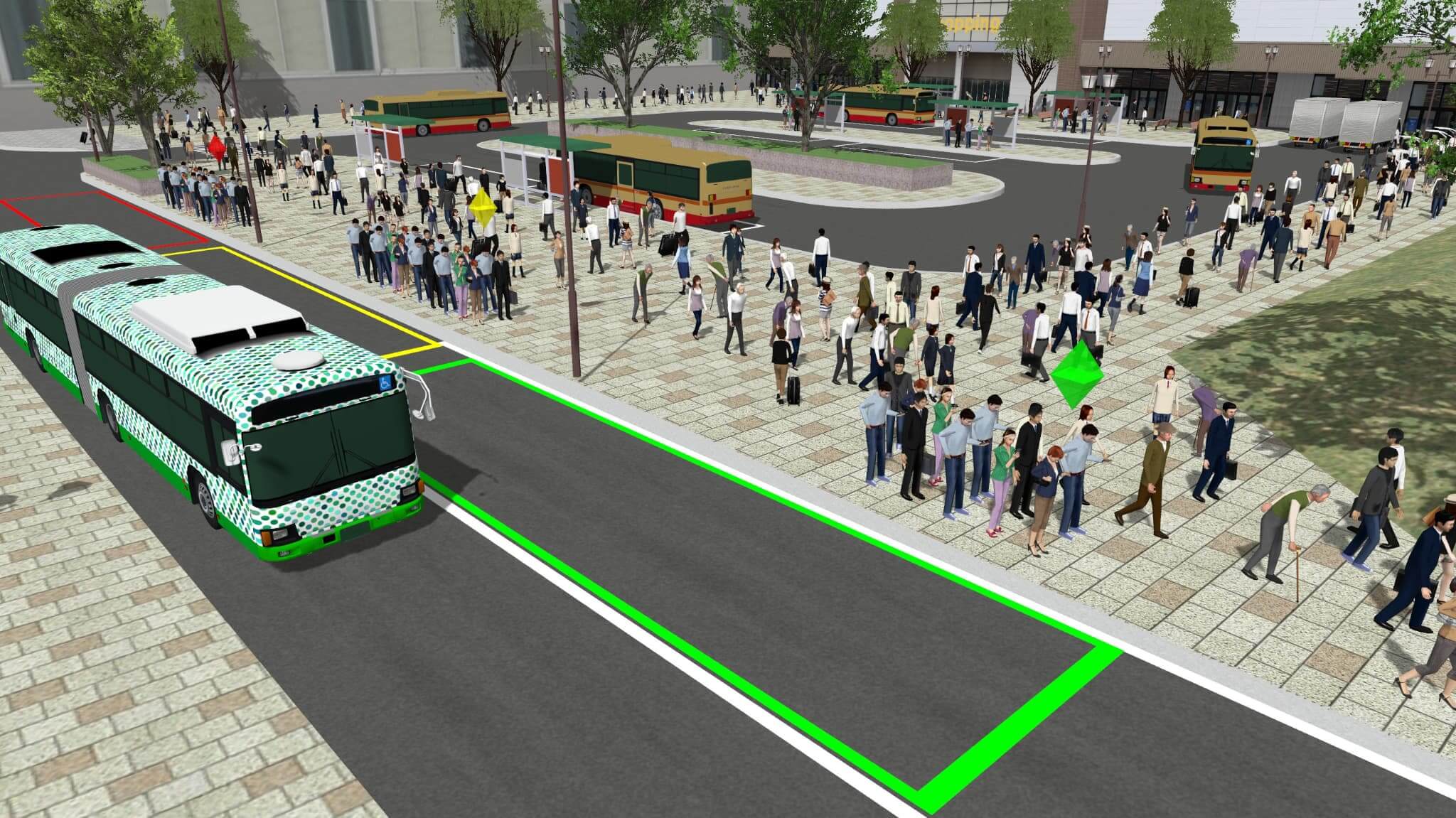

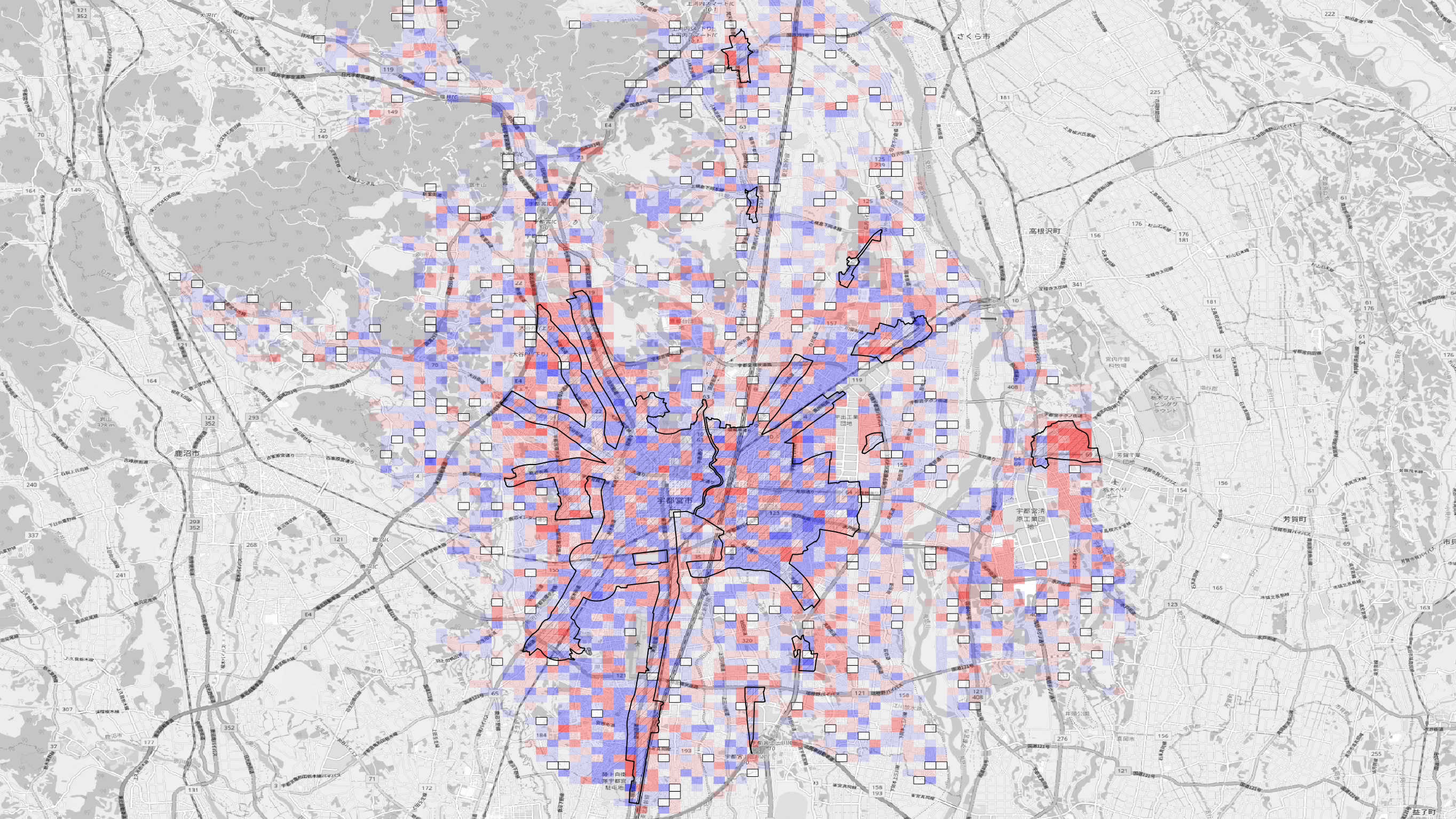

公共交通(バス)へのアクセスが悪い場所に居住する後期高齢者人数を推定

本研修会で最もニーズが高かったのが公共交通でした。近年、GTFS※3など公共交通関連のオープンデータ化も進み、行政職員自らがこれらデータを活用した分析が容易にできる環境となっています。これをきっかけに、行政職員の地理空間データ活用が拡大するとともに、地域住民に寄り添った公共交通施策の立案と実行が期待されます。

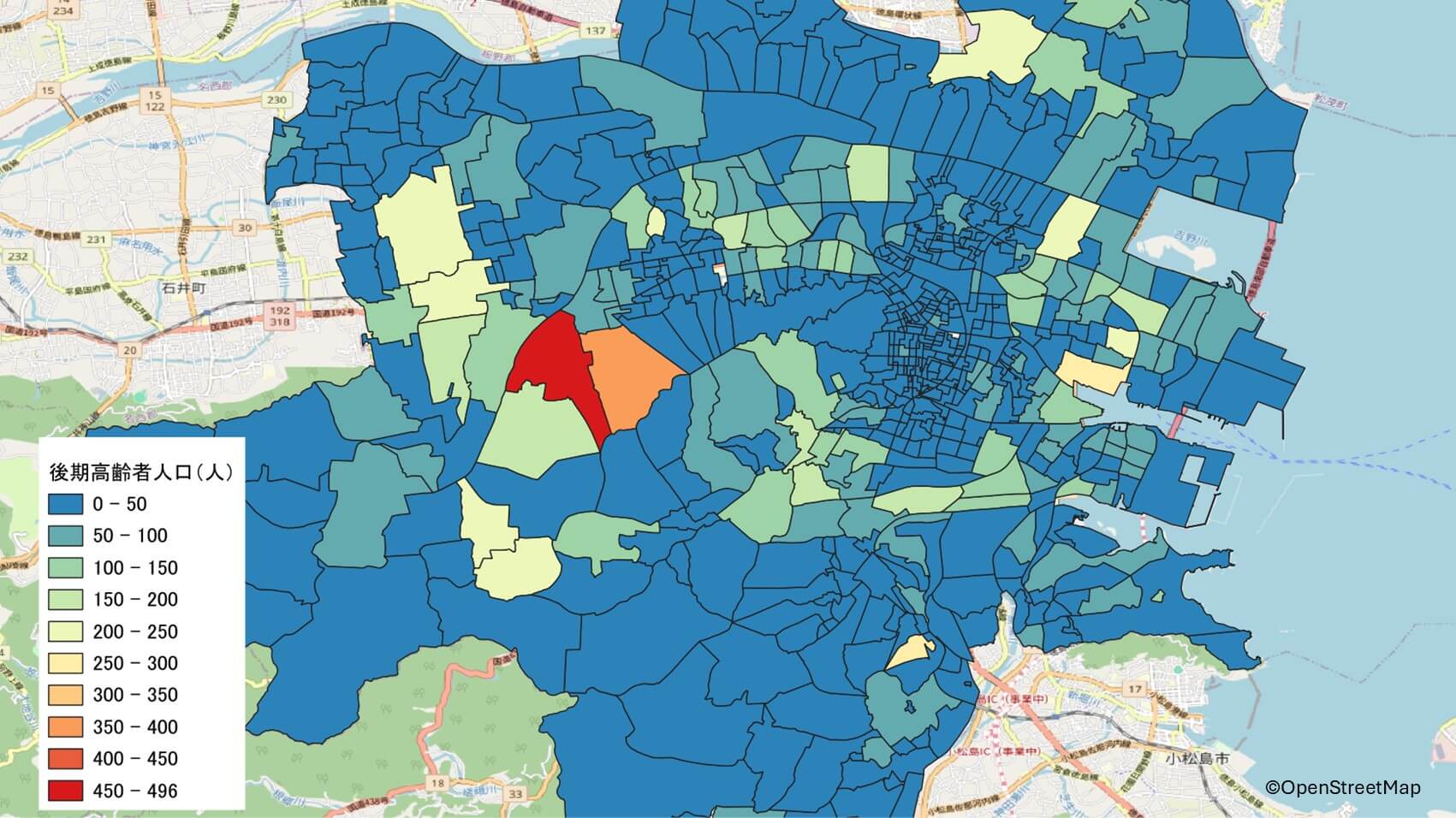

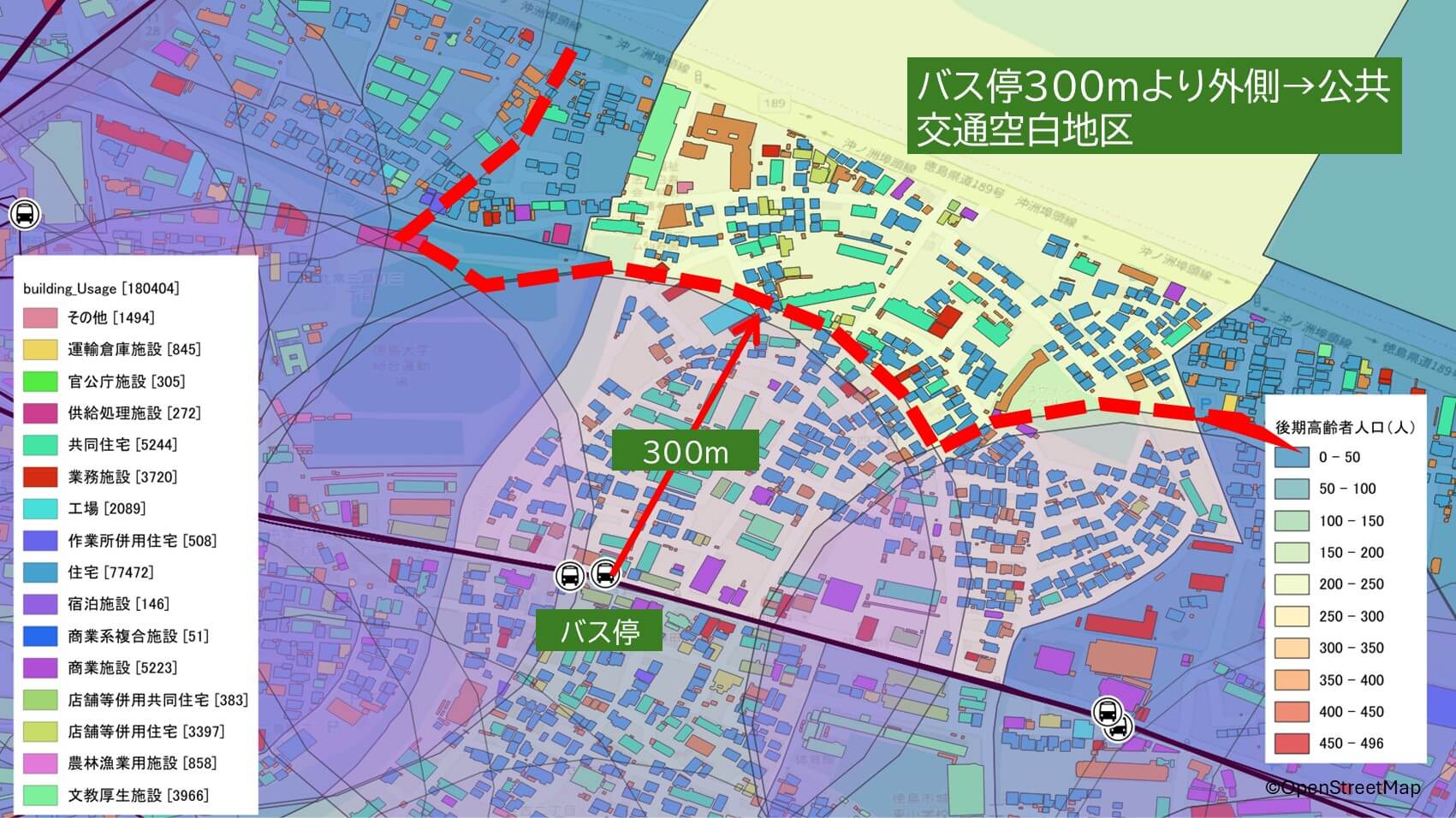

徳島県徳島市では、公共交通データ(GFTSデータ)と3D都市モデルを活用して、公共交通空白地区を明確化し、そこに居住する後期高齢者数を推定しました。

現状の利用者数減少が続けば、現行のサービス水準を維持することは困難になることが予想されます。さらに、人口減少と高齢化の進行に伴い、運転免許の自主返納者など、交通弱者の増加が見込まれます。そのような状況下で、持続可能な交通手段としての役割を果たすことが難しくなる可能性があるため、この現状を改善する必要があると考えました。

※3 : GTFS (General Transit Feed Specification)とは、公共交通機関の時刻表や経路などの情報を、世界共通の形式でまとめたデータ。

| 現状 | 公共交通(主に路線バス)の利用者数は横ばい又は減少傾向にある。 また、バス利用者からはバスの利用に不便を感じている声があり、路線バスが利用者のニーズに合致していない可能性がある。 |

| 目標 | 人口減少と高齢化に対応できる、持続可能な公共交通に向けた分析 |

| 問題 | 1. 高齢者などの交通弱者の移動手段としての公共交通の役割が果たせていない可能性がある。 2. バスの利用に不便を感じている利用者もおり、今後は交通手段として選ばれない可能性がある。 |

| 課題 | 1. 地域間交通格差の可視化:高齢化の進行により今後さらに高齢者が増加すると見込まれることと、公共交通の整備が不十分と感じている利用者がいることに着目し、高齢者が多く居住する地域に交通空白地区がないかを地理空間情報を活用し、可視化した。 2. 高齢者利用施設とバス停と運行密度の可視化:高齢者がよく利用する施設である商業施設、文教厚生施設等の近くのバス停及び運行密度も可視化し、移動に関する需要と供給の状況を把握した。 |

高齢者が多く居住する地域の交通空白地区の可視化は以下の手順により実施しました。

① 国勢調査(e-Stat)から小地域ポリゴンと国勢調査結果を入手して、QGISで後期高齢者人数の分布を可視化した。

② GFTSデータを読み込み、バス停を中心に300mのバッファを作成(※ここでは、バス停から300m以上範囲を公共交通空白地区と仮定した)。公共交通空白地区に存在する3D都市モデル(usage:住宅用途)をカウントして、公共交通空白地区に居住する後期高齢者人数を推定した。

まちのシンボルである「筑波山」。その眺望を把握するため、PLATEAU VIEWを活用し、景観計画へ活用する

都市の景観への関心が高まる中、効果的な景観条例策定等が求められる一方で、従来の手法では、建物建設による景観への影響を判断するためには高価なシミュレーションが必要となるなどの課題がありました。これらを解決するための方法として、Webアプリ「PLATEAU VIEW」の活用があります。

PLATEAU VIEWは、3D可視化機能と作図機能を備え、容易な操作で景観シミュレーションを実現できます。これにより、地域の景観検討における費用削減、時間短縮、操作性向上に加え、住民参加の促進も期待できます。PLATEAU VIEWは、景観条例の作成を効率化し、住民参加型のまちづくりを促進する上で重要な役割を担うと期待されます。

茨城県つくば市では、「つくば市景観計画」に基づき、筑波山への視認軸と主要な眺望地点を設定しているが、筑波山の見え方についての検証は行われていませんでした。そこで、PLATEAU VIEWを活用して、主要眺望地点からの筑波山の見え方を検証し、さらに物流倉庫のような建物が建設された場合の筑波山の眺望がどのように阻害されるかを確認しました。

| 現状 | つくば市の景観計画にて筑波山への視認軸と主要な眺望地点の例を設定しているが、筑波山の見え方について検証できていない。 |

| 目標 | つくば市各地からの筑波山の眺望を把握する |

| 問題 | 市内各地から筑波山がどう見えているかわからない |

| 課題 | 1. 現状建物の高さを可視化できていない。 2. 地形情報を可視化できていない。 |

PLATEAU VIEWの3D作図機能を利用して仮定の物流倉庫をモデル化して筑波山の眺望を確認しました。

まちづくりDXを目指す方々へ、地理空間情報とデジタル技術を活用して、地域課題解決へ新たな一歩を!

本研修会では、10の地方公共団体から部門の異なる約80名の関係者が参加し、地方公共団体が抱える地域課題について、組織の垣根を越えた活発な議論が行われました。多様な専門分野の職員が集まることで、それぞれの視点から課題を捉え、より効果的な解決策を検討することができました。

研修会に参加された方々を対象にアンケート調査を実施したところ、97%が「今回の研修内容が業務に役立つ」と回答しました。特に、「QGISを用いたデータ分析が政策判断や計画策定に不可欠であるとの認識が深まった」「複数のデータを重ね合わせて視覚化することで、複雑な情報を分かりやすく把握できる」といった意見がありました。

近年において、データに基づく政策立案が求められる中、データリテラシーの向上と分析の内製化は喫緊の課題です。GISは、都市計画やまちづくりにおける課題解決に有効な強力なツールであり、豊富な属性情報をもつ3D都市モデルはその検討を深める上で非常に有益となります。

本研修での知識やスキルは、日々の業務にも活かされることと考えます。例えば、地域住民のニーズを地図上に可視化することで、これまで気づかなかった課題を発見し、データに基づいたより効果的な施策立案が実現するはずです。

本研修の内容や用いたテキスト等は、国土交通省HPに掲載しておりますので、ぜひ活用いただき、行政サービスの向上等の一助になれば幸いです。