プロジェクションマッピング検討ツールなど実用性の高い作品が誕生 AI活用で1人参加チームの躍動も光ったルーキーハッカソン

「PLATEAU Hack Challenge 2025 for ルーキー」レポート

PLATEAUはもちろんハッカソン自体もほぼ初めてという挑戦者たちが集った2025年度の「PLATEAU Hack Challenge for ルーキー」。レシート撮影で記録できる家計簿アプリや新宿地下街の案内アプリ、プロジェクションマッピングのシミュレーションツールに、3D都市美術館など、どの作品もユニークで見応えたっぷり。

- 文:

- 和田 知子(Wada tomoko)

- 編集:

- 北島幹雄(Kitashima Mikio)/ASCII STARTUP

はじめての開発を後押しするルーキーハッカソン

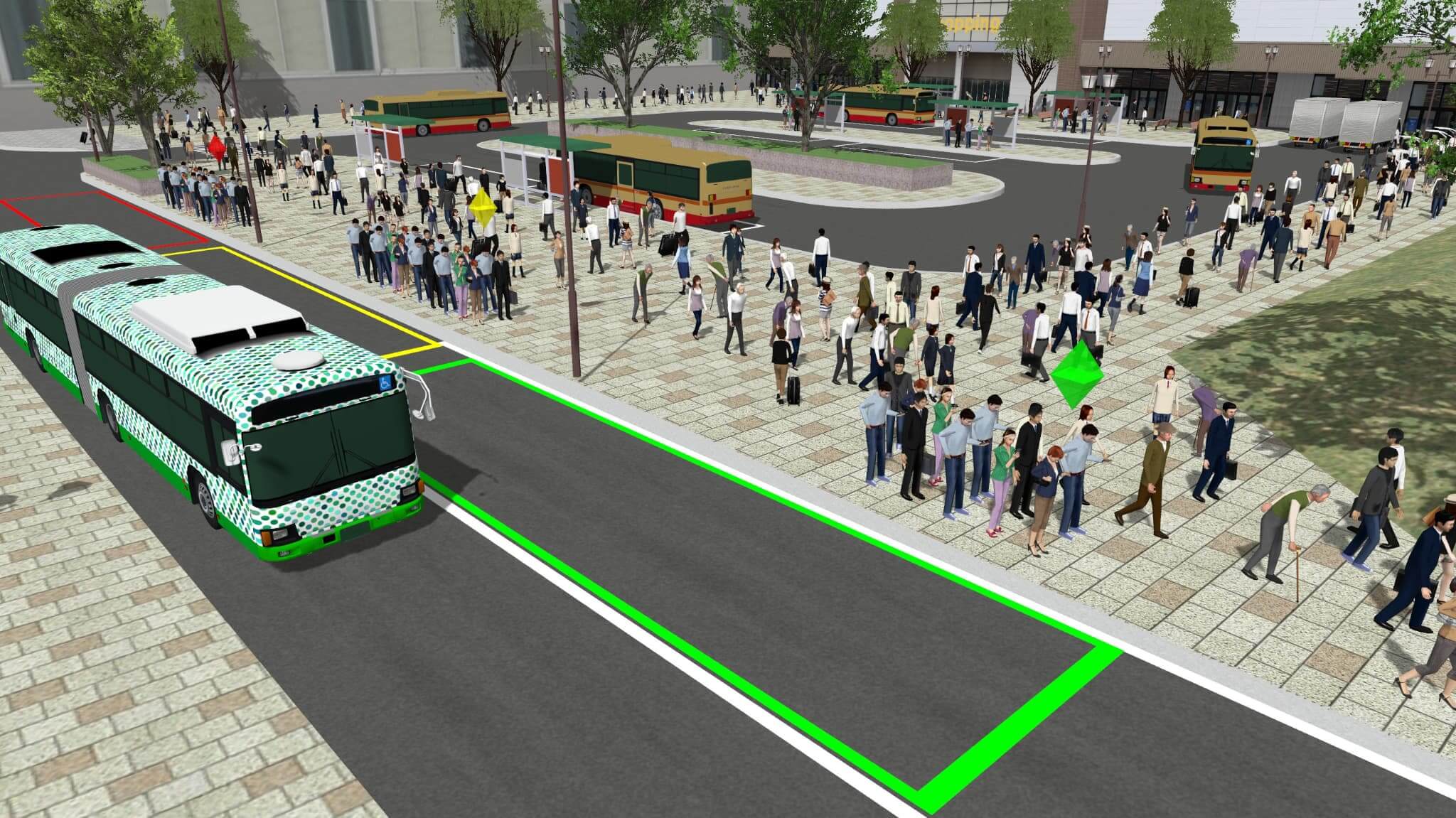

PLATEAU NEXT 2025の取り組みの一環として、3D都市モデル「PLATEAU」の社会実装を促すイベントのひとつ「PLATEAU Hack Challenge for ルーキー」が、2025年6月28、29日にバーチャルスペース「oVice」を使ってオンライン開催された。PLATEAU初心者に向けたハッカソンだ。2日間にわたるプログラムを終えて最終プレゼンを行った8チームのうち、多くが1名参加による単独チームとなった。AIを使った個人での開発の可能性を示す一方、初対面同士でチームビルディングを行い、作品をつくりあげたルーキーチームの活躍も光った。

審査基準として「PLATEAUを使ったプロトタイピングであること」を条件としながら、開発方法は自由で、アイデア出しの段階からメンターが丁寧にサポート。司会は一般社団法人MAの伴野智樹氏が務め、各チーム4分間のプレゼンと3分間の質疑応答によって審査が行われた。

審査員は、伊藤武仙氏(株式会社ホロラボ Co-founder 取締役COO)、遠藤諭氏(株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員)、十川優香氏(国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課 企画専門官)の3名。成果発表のプレゼン前に審査員が参加者へ激励の言葉を述べた。

伊藤氏:PLATEAUハッカソンの初期から携わっていますが、AIの躍進によってアイデアや発想の比重が高まってきました。とはいえ、作品が動かないとハッカソンとはいえません。実際に動作する成果物を期待しています。

遠藤氏:PLATEAUに関わるようになって5年ほど経ちました。当初はデータの重さなどで非常に大変な面もありましたが、開発環境もかなり整ってきました。みなさんの発表を楽しみにしています。

十川氏:2日間、かなりタフな作業になったと思います。オンラインで集まっていろいろな人が集まってワイワイしながら開発するというのは、このルーキーハッカソンの特徴の一つ。そうした中で作品づくりに没頭できた良い時間になったと思っていただけているとうれしいです。

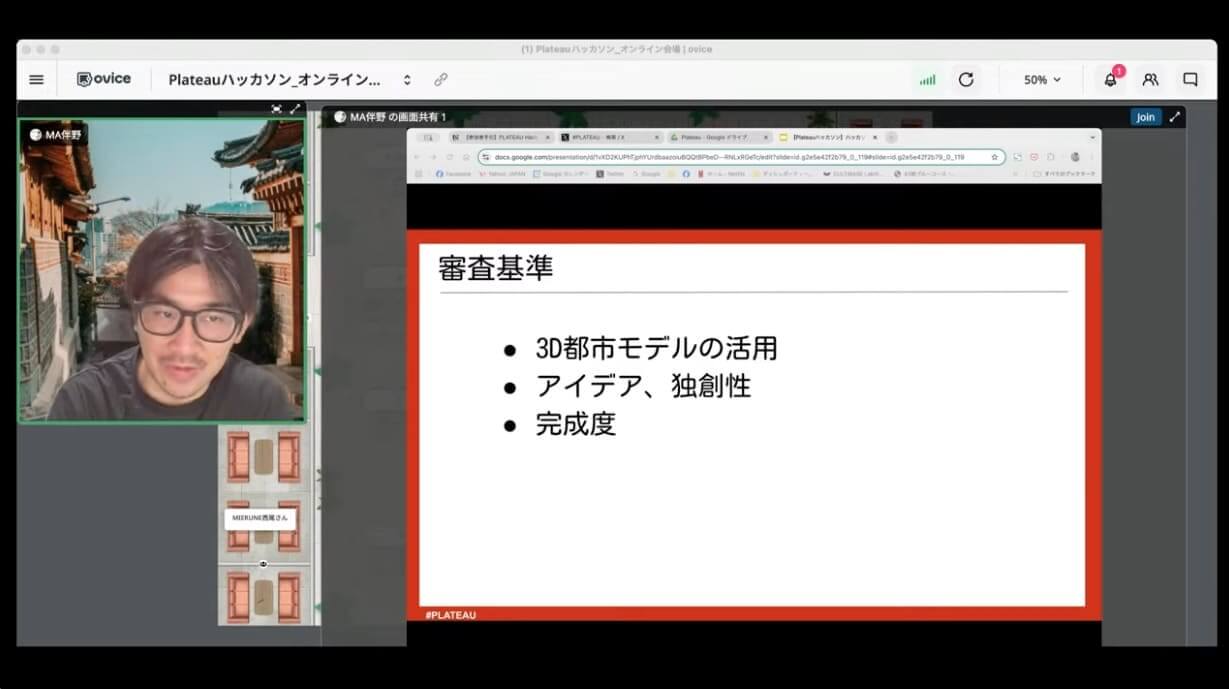

審査ポイントは以下の3点。

(1)3D都市モデルの活用

(2)アイデア、独創性

(3)完成度

各チーム発表後の審査の結果、グランプリはチーム「はじめてのはっかそん」による「Projection Designer:現場を想定したプロジェクションマッピング検討ツール」が受賞した。さらに、ハッカソン参加者や視聴者の投票で決まるオーディエンス賞には、チーム「OEC」の「30分制限レシートアプリで都市をハック」が選ばれた。まずは、受賞した2つの作品から紹介していこう。

グランプリは「Projection Designer:現場を想定したプロジェクションマッピング検討ツール」(はじめてのはっかそん)

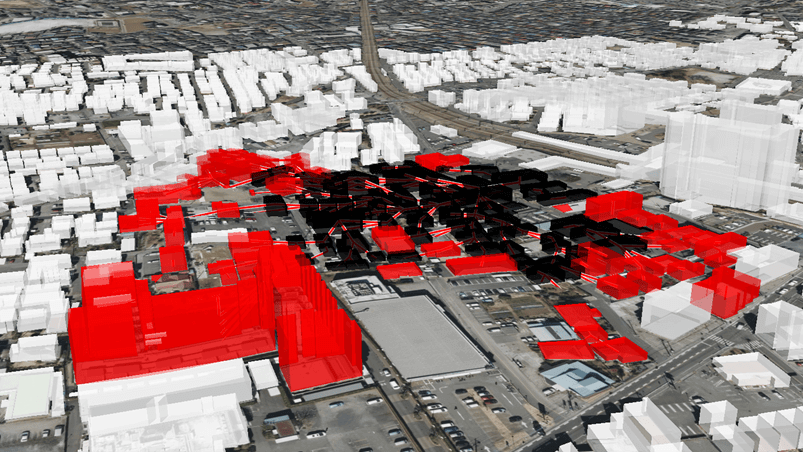

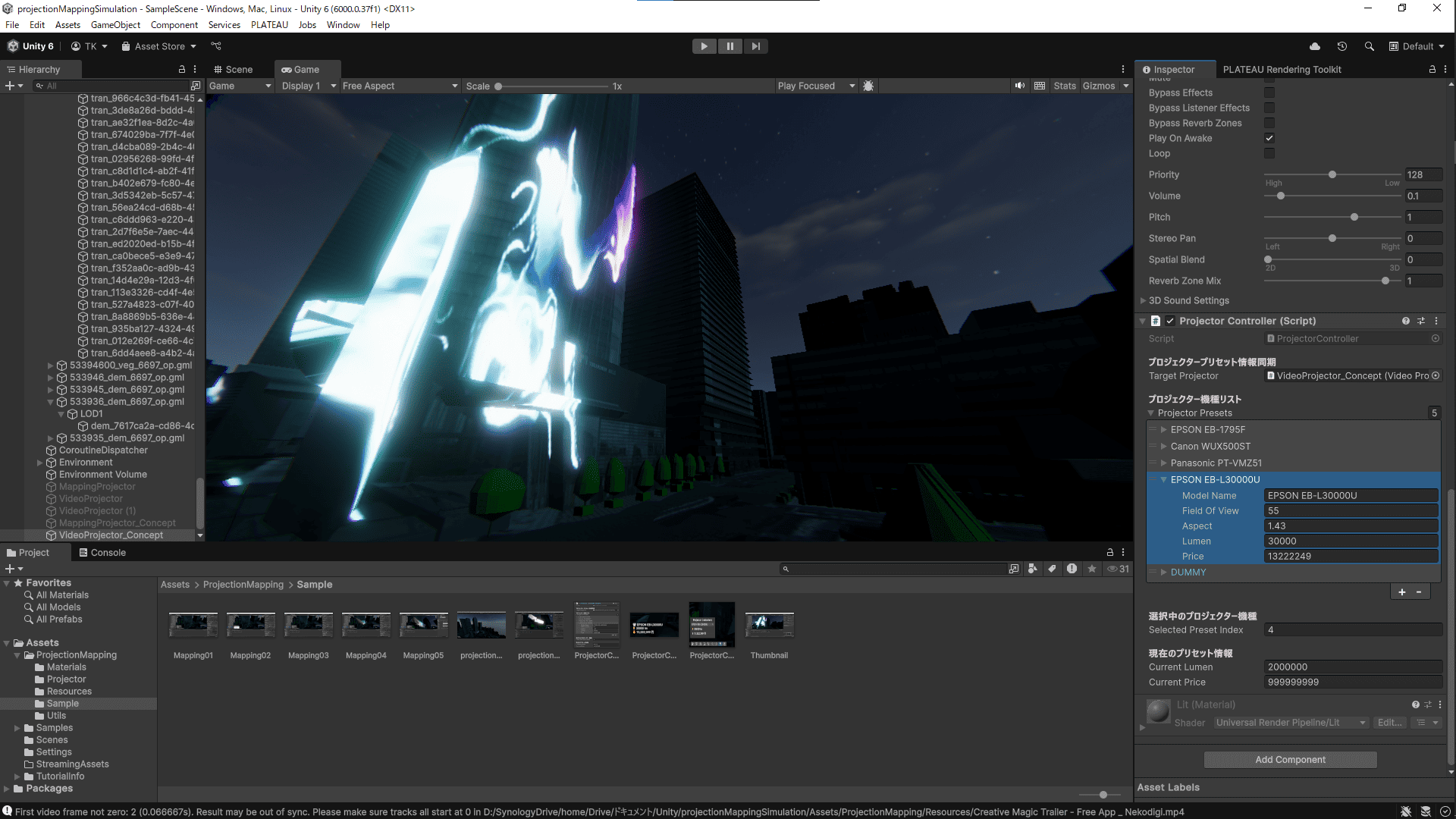

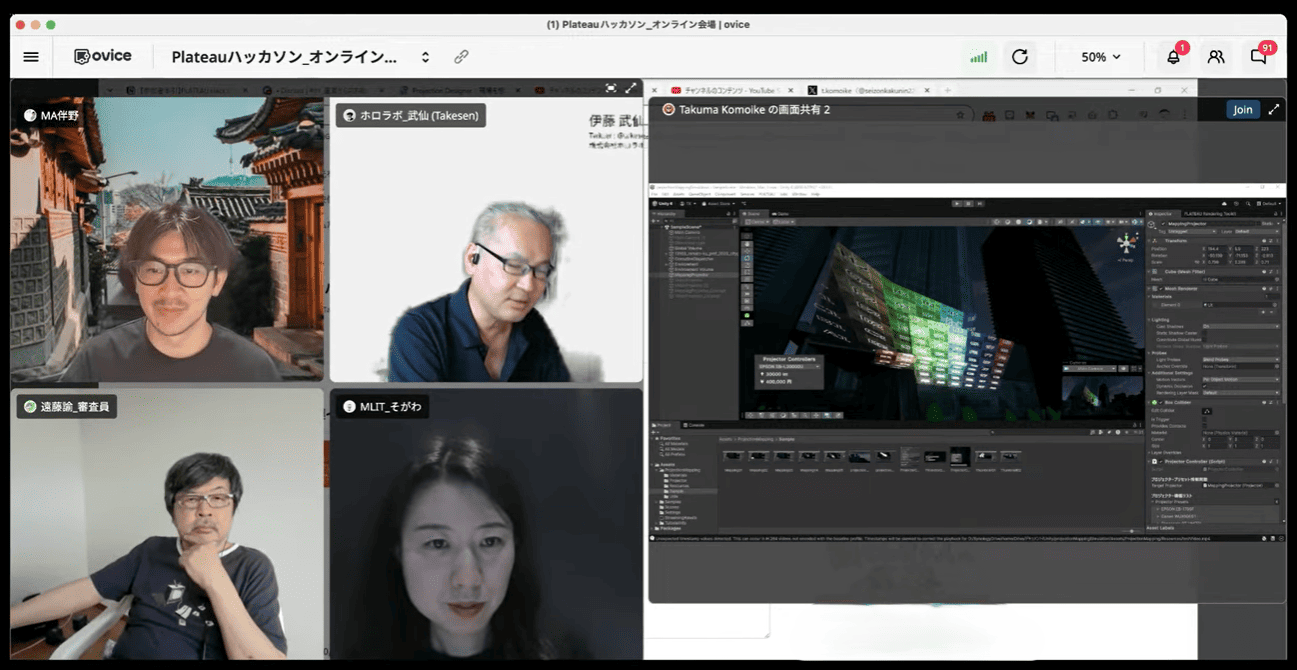

この作品は、街中の建物へのプロジェクションマッピングをPLATEAUの3D都市モデルでシミュレーションし、「どこにプロジェクターを置けば、どう映るか」を視覚的に検証するツール。単なる映像投影にとどまらず、時間帯や天候ごとの光環境、プロジェクターの機種に応じた輝度変化、建物周辺への光の漏れまで確認できるので、プロジェクションマッピングの企画・実施を効率化できるというものだ。

PLATEAU SDK for UnityとRenderingToolkitと連携し、3D都市モデルに昼・夕・夜の街の明るさを踏まえた投影状況を実現。投影方法としては、カスタムシェーダーで投影行列(Matrix VP)を受け取り、空間の位置に基づいたUV投影を行っている。機材の型番と設営コストを紐付け、概算シミュレーションまでを可能に。例えば「3200ルーメンのプロジェクターと3万ルーメンのプロジェクターでどれだけ映り方が違うか」を比較できるうえ、現場に必要なプロジェクター台数がわかり、コスト試算が容易になる。

「はじめてのはっかそん」という名の通り、今回初めてハッカソンに挑戦。Webアプリやシステム開発経験も少ないというが、1名単独参加でグランプリを受賞した。審査では「今すぐビジネス利用できるほどの完成度の高さ」と評価された。TouchDesignerやMadMapperといった既存のプロジェクションマッピング制作ツールと連携させることで、実際の現場でのワークフローに組み込める可能性も示唆している。

遠藤氏:伊藤さんも「実用性が高い」とコメントしていたように、このまま商品として売り出せるレベル。これまでのように、案件が発生してからシミュレーションするのではなく、このツールを使って自由にシミュレーションしたものをベースに売り込むこともできそう。PLATEAUが持つ、建物のデータの正確性を非常にうまく生かしている部分もグランプリにふさわしいです。今後、さらに発展させていただけたらと思います。

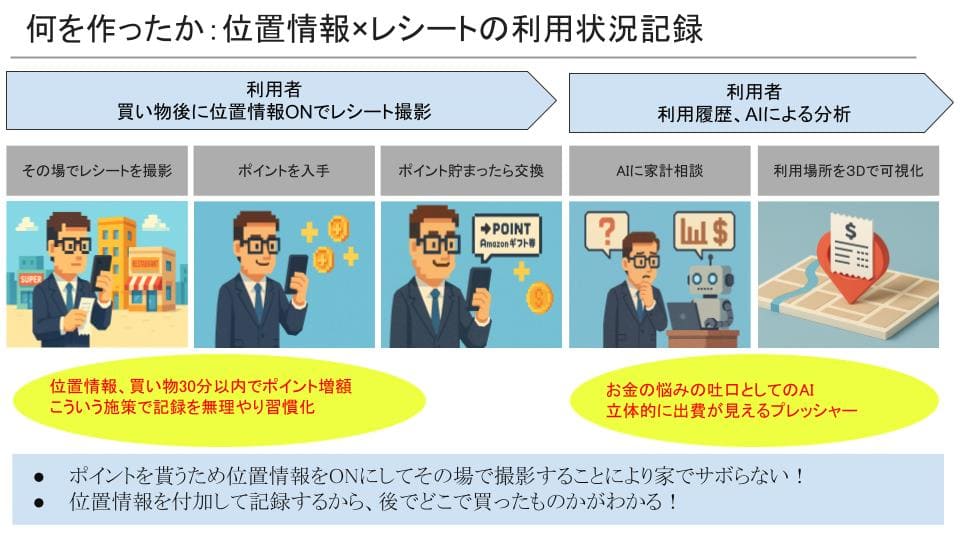

レシートを撮るだけで買い物情報を位置情報と連携! 「30分制限 レシートアプリで都市をハック」(OEC)

オーディエンス賞に選ばれた「30分制限 レシートアプリで都市をハック」を開発した「OEC」も1名単独チームでの参加。このアプリは、ユーザーが買い物後にレシートを撮影するだけで簡単に家計簿を記録し、ポイントを貯められるというもの。さらに、そのデータを3D都市モデルにひもづけ、「いつ・どこで・何が買われたか」という情報プラットフォームを構築する。将来的にこれらのデータを企業へ提供し、企業は購買行動分析や出店計画に活用。企業から利用料を集め、プラット―フォームを維持するというビジネスモデルを構想している。

「レシート×位置情報×ポイント×3D都市モデル」を統合したプラットフォームのアイデアがユニークだ。メインクラウドはAWS、レシート解析にはAzure AI Document Intelligenceを採用するなど、複数のクラウドサービスを活用。3Dマップの可視化にはCesium ionを利用し、マップ上に自分の購買履歴を光る軌跡として見せる演出もしている。

十川氏:マーケティングデータとして新しく、同じ商業施設の中でもフロアやショップごとに購買データを比較できる点が魅力ですね。さらに購買者の属性で分析対象を絞るなどするとまたそれぞれ違ったデータも得られそう。買い物というひとつのデータをいろんな角度から利用でき、ユーザー・店舗・プラットフォーム・都市すべてがWin-Winとなるビジネスモデル。「こういうアプリがあったら使いたい」と思わされる作品でした。

ここからはプレゼン順に作品を紹介する。どんな作品が登場したのかを見てみよう。

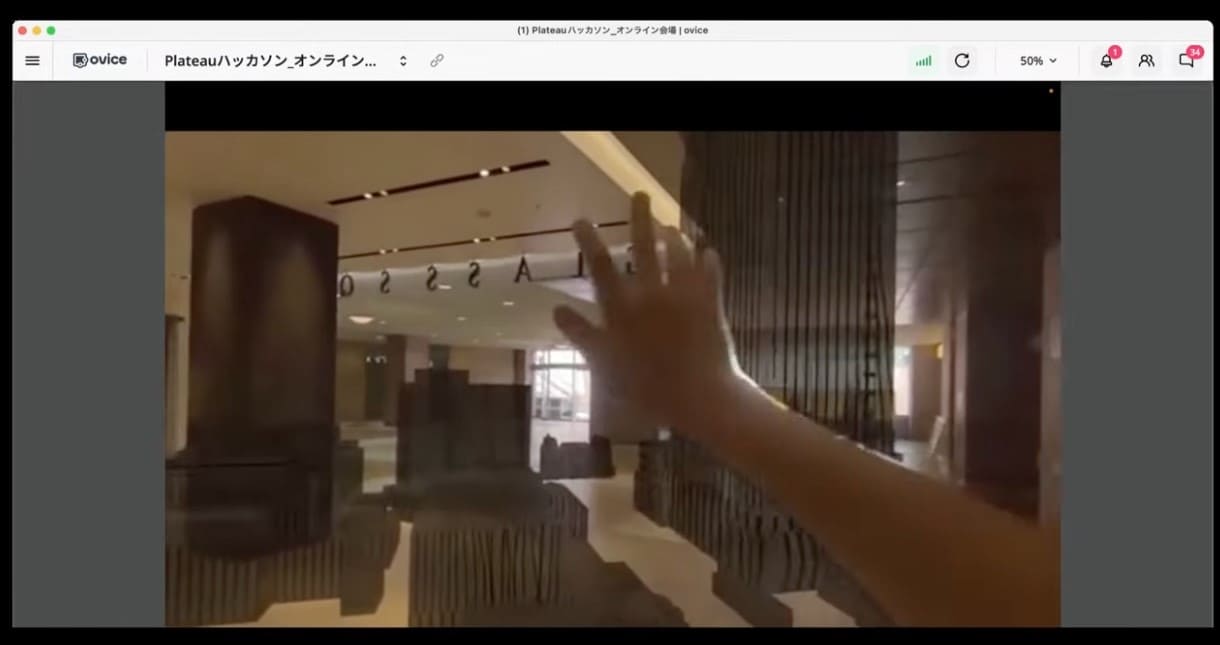

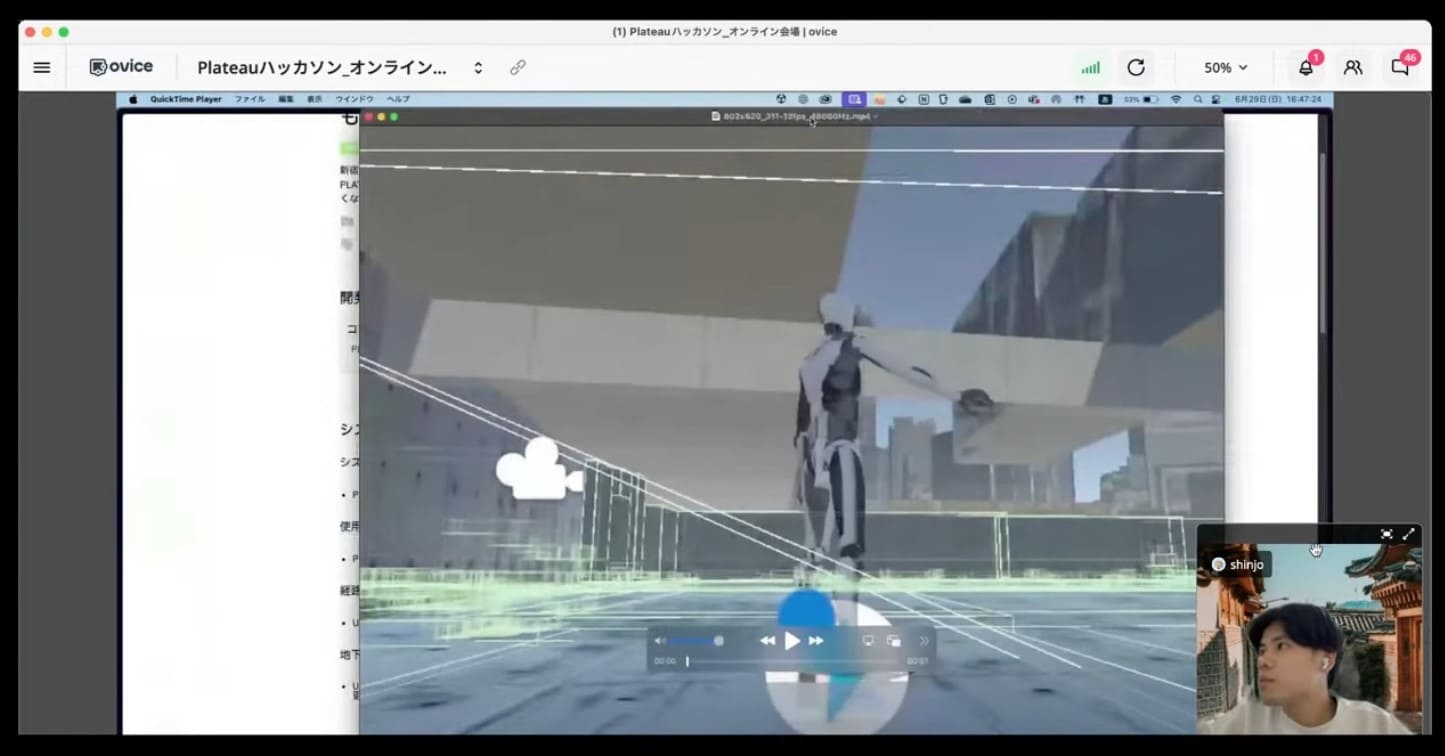

自分の挙動が3D都市モデルに映る 「都市壁面ビジョン-AVP×PLATEAU」(じぇつ)

チーム「じぇつ」も1名単独チーム。3D都市モデルとヘッドマウントディスプレイ(Apple Vision Pro)を連携させ、ユーザーの挙動をリアルタイムで3D空間内に反映させるシステムの構築に挑戦した。映像を生成するTouchDesigner、それを受信するUnity、これらを重ね合わせるApple Vision Proといった複数のツールや技術を連携したアイデアがユニーク。ただ今回は時間の制限もあり、Apple Vision ProのEnterprise APIの利用が難しかったため、iPhoneで撮影してデモンストレーションしたという。

伊藤氏:Apple Vision Proという最新技術と、PLATEAUの複雑かつ重量感あるデータを組み合わせるという、今後の可能性を感じさせる作品。TouchDesignerとの連携によるフレキシブルな映像表現は、新しい職業を生み出す可能性すらありそう。「じぇつ」さんが思い描く未来像――例えばスマートフォンでデジタルツインの街の建物や公共物を操作し、現実世界と連動させていくというのは、僕もやってみたい世界感。応援しています。

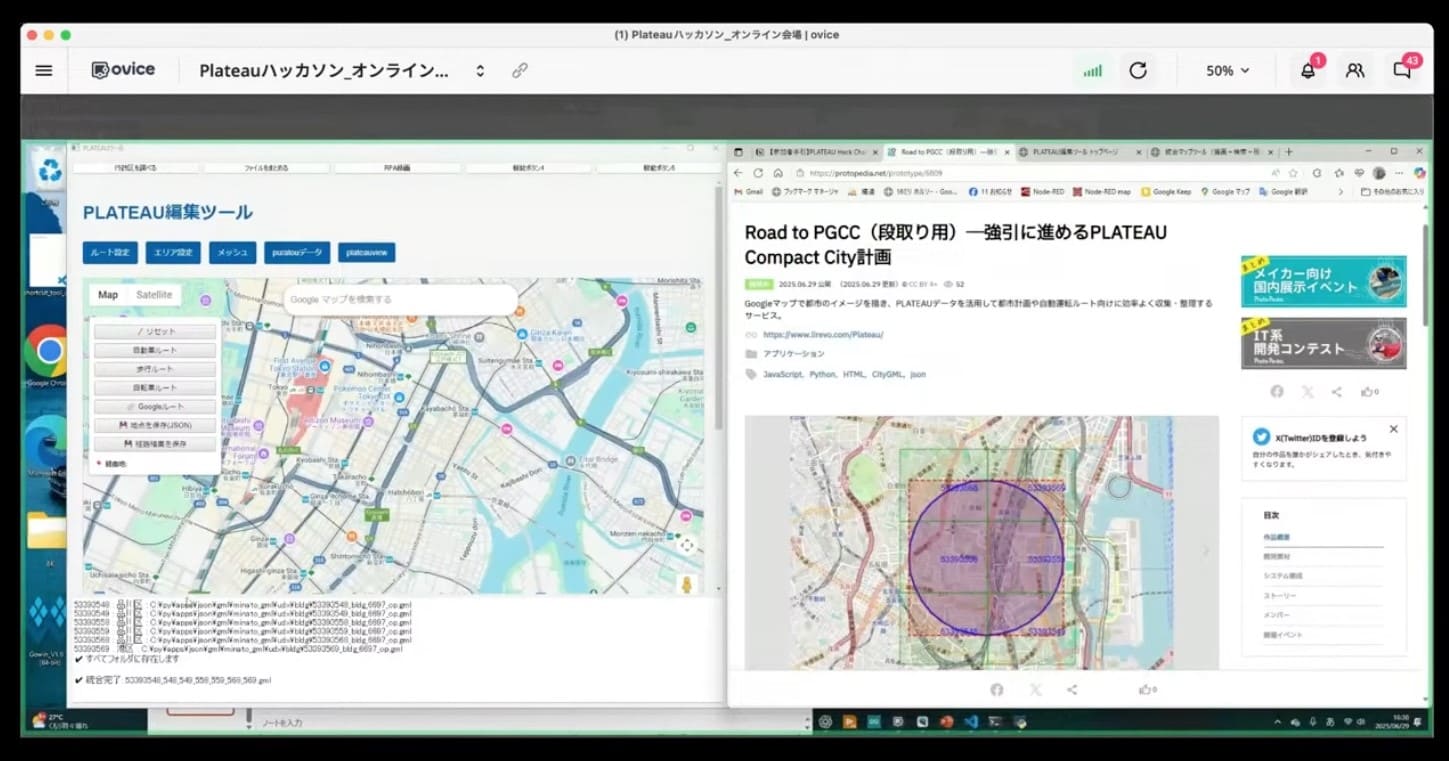

PLATEAU初心者にうれしい 「Road to PGCC(段取り用)―強引に進めるPLATEAU Compact City計画」(PGCC)

こちらも1名単独チームの「PGCC」は、3D都市モデルを初めて扱う人でもデータを効率よく収集・編集できるツールの開発に取り組んだ。ユーザーはGoogle Mapのようなインターフェースを使い、自動車走行ルートや歩行ルートを選択、または円や正方形などの形状でエリアを設定すると、選択した部分だけのデータをまとめた統合GMLファイルを生成。その後、PLATEAU GIS Converterが起動して一般的なGISデータ形式に自動で変換するという。

伊藤氏:PLATEAUのデータは市区町村ごとにまとまっていることが多いですが、実際に扱う際には「このエリアだけ、このルート周辺のデータだけ欲しい」という場面もありますよね。3D都市モデルの扱いに慣れている人でも慣れていない人でも、誰もが日頃から使い慣れた2次元のマップをインターフェースにして3D都市モデルを扱えるようになると、非常に便利になりそうだと思いました。今後、ぜひ作り込んでもらえるとうれしいです。

複雑な地下街をラクラク移動 「もう迷わない 新宿地下街」(地下の民)

チーム「地下の民」が発表したのは、「何度行っても必ず迷う」という新宿地下街の複雑な経路を案内するアプリケーション。PLATEAUの地下街モデル(LOD4)を用いることで、新宿駅の地下街をリアルに再現した。UnityのNavMeshによって目的地への最短経路を算出して案内してくれる。ゲーム感覚で地下を探索できるのがおもしろい。Unityを触るのが初めてというチームながら、学習能力と実現力の高さも評価された。

伊藤氏:私自身も地下街が好き。そこに着目して取り組まれたことが興味深い。ぜひこれからも追究してください。また、チームのみなさんがこのハッカソンで出会い、初めてUnityを活用してみたという初々しい感じも印象的。複数のメンバーでコミュニケーションを取りながら、慣れない技術でも作品を作り上げることがハッカソンのおもしろさだと思います。

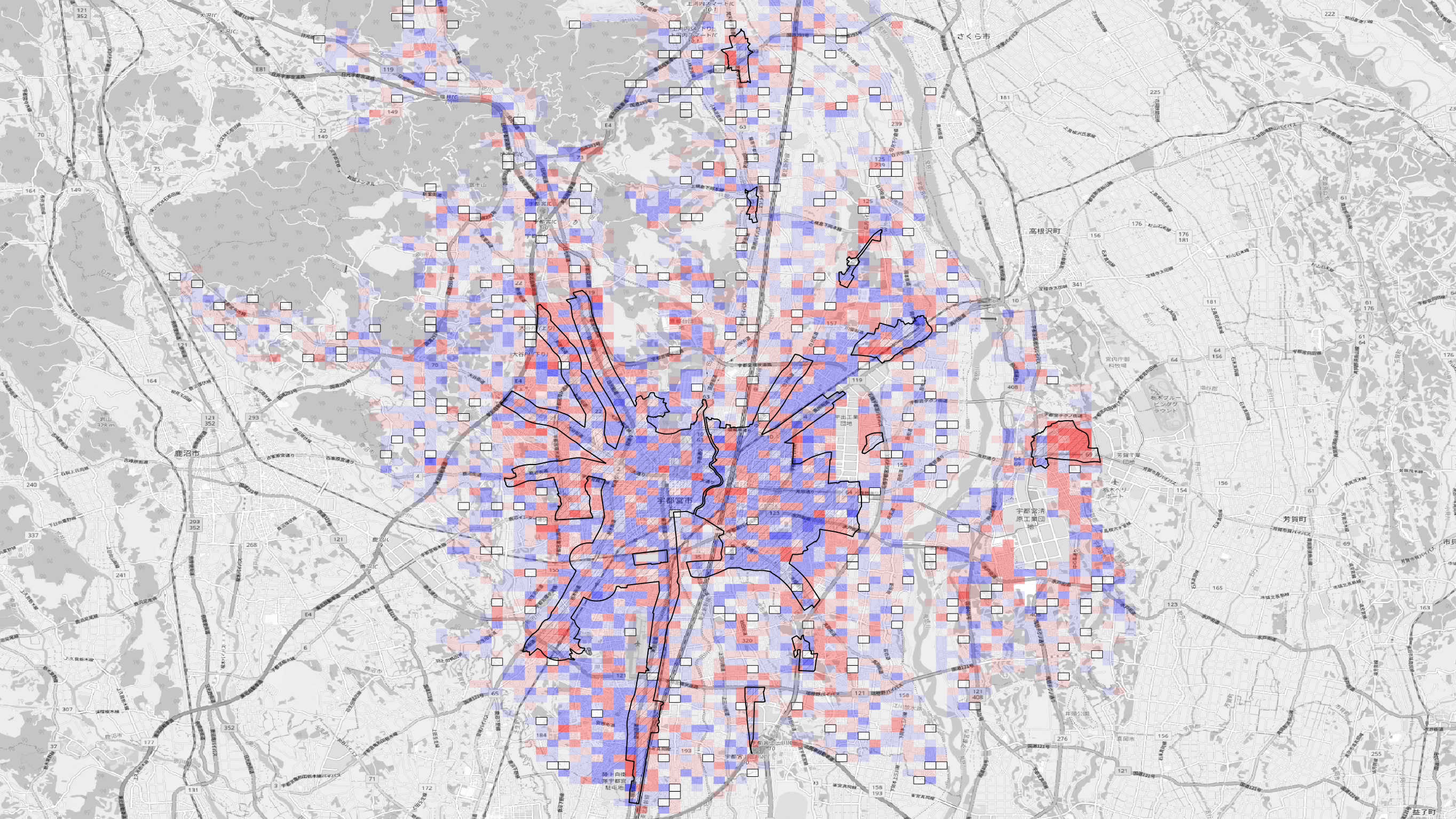

スムーズな観光をサポート 「五山送り火見える場所マップ」(公益お遊戯法人「日本プロ歩行者協会」)

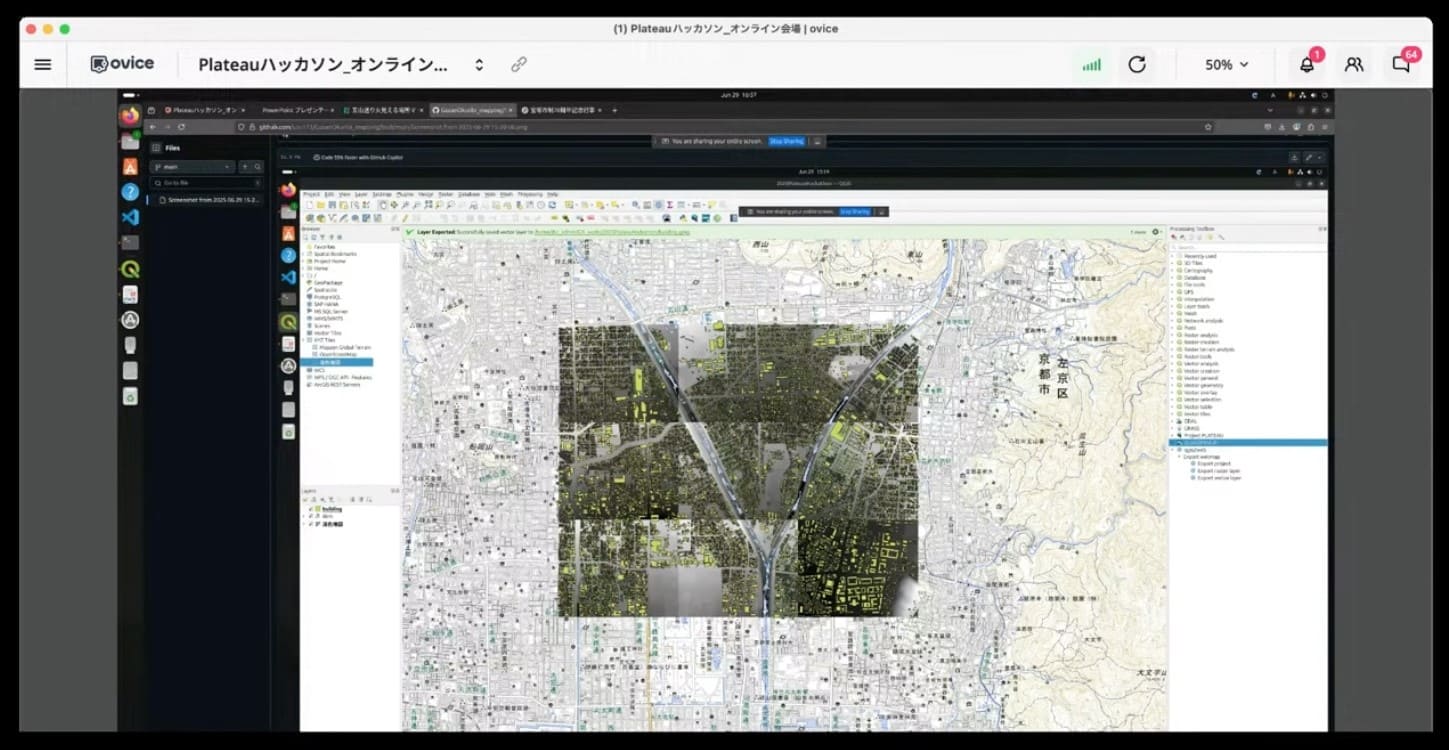

当初は、UnityとPLATEAU SDK for Unityを使って建築物の屋上を飛び石のようにしてゴールを目指す「飛び石レースゲーム」を開発予定だったが、PCスペックが十分ではなく、やむなく断念。そこで、QGISを使って京都の「五山送り火」の可視領域をマッピングするプロジェクトに変更。今回、はじめてハッカソンに参加してみての感想として、「簡単そうなタスクでも、実行にはものすごい計算力が必要でなかなかできない」という、開発の魅力を実感したという。

十川氏:京都は観光スポットが多いうえに、五山送り火が「どこからならどう見えるか」と予測したくても難しいので、こうした情報があったらとても助かりそう。最近は「花火が見えるマップ」などいろんなイベントの「見える場所マップ」が注目されている中で、ほかの観光地やイベントにも応用できそうですし、3次元の地理情報ならでは手法としても魅力的。また、データの取り扱いに苦労したとのことですが、私もこの2日間でデータを触って作品を作る中で、データ整理と実装に一番悩んだので非常に共感しました。

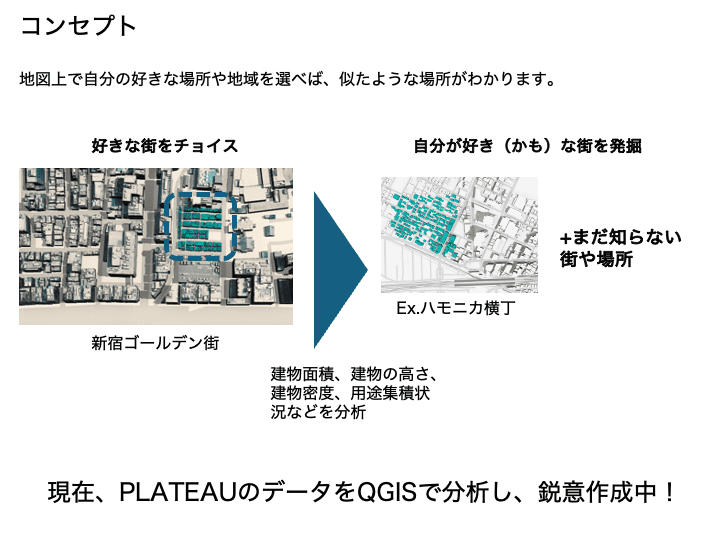

自分が好きな場所に出会える「“擬似”君の街まで」(イズミ)

1名単独チームとして参加の「イズミ」氏が発表したのは、3D都市モデルの属性情報を用いて街の特性を数値化し、それに基づいて「自分が好きそうな場所」を探し出そうというアイデア。建物の面積や高さなどのデータをQGISにインポートし、分析する方法に取り組んだ。例えば、飲み歩きが好きな人が、新宿ゴールデン街の街としての特徴を割り出し、その基準に「似た雰囲気の飲み屋街」を探すことができる。「まだまだ精度が高くないので、建物の用途や密度、道路幅などの属性情報を加えてブラッシュアップしたい」と語った。

遠藤氏:実際に街で体感的に感じることを、数値化しようとしたことがおもしろい。街の類似性を捉えるという、ありそうでなかった視点もいいですね。ほかの審査員からも「まちづくりツールとして使えそう」、「まちの独自性を出すための検討ができそう」などコメントがあったように、ニーズのある技術だと思います。もっといろいろな情報を活用し、ぜひ作りきっていただきたいです。

3D都市空間で体験するアート「東京どこでも美術館」(デジタルツインルーキー)

チーム「デジタルツインルーキー」は、3D都市モデル上にさまざまな歴史的建造物やアート作品、アニメの名シーンなどを配置する「都市にアートを置く」アイデアを提案した。例えば、東京にローマのコロッセオやエジプトのピラミッドを置き、実在する建物とのスケール感を比較することも可能。さらにPC、スマートフォン、ARグラスを用いて、都市空間を歩きながらアートを鑑賞する体験も提供する。

十川氏:コロッセオや自由の女神像を東京に出現させるといったアイデアが斬新で、デジタルツインによって各都市の有名な建造物のスケール感を知れるところが魅力。また、この作品でも建造物の高さや面積といった属性情報を活用して3Dマップ上に並べて可視化するなどしてもおもしろそう。アートや都市計画など多方向へ広げられるポテンシャルを持っていると感じました。

作品に立ち向かうルーキーの気持ちを大切に、アワードにも挑戦を!

今回のルーキーハッカソンの成果発表は以上8組。表彰に際し、審査員からは参加者全員への多数の称賛やねぎらいの言葉、今後に期待するコメントが寄せられた。ひとりずつ紹介しよう。

遠藤氏:今回は、ハッカソン自体が初めて、Unityが初めて、PLATEAUが初めてという参加者が多く、「ルーキーハッカソン」の趣旨にぴったりだったと思います。今年度も「PLATEAU AWARD 2025」が開催されますので、今回をきっかけに挑戦していただきたい。どんな作品が出てくるのか非常に楽しみにしています。

伊藤氏:結果としてグランプリやオーディエンスという賞はありますが、どのチームも最後までやりきったことが一番重要であり、称賛すべきこと。今後の糧になると思います。また、今回、生成AIを活用した単独参加の躍進と可能性を感じました。その一方で、初対面同士でチームを組み、慣れない技術でもやりきるというハッカソンの魅力もあらためて実感しました。「チームでやってみよう」という気持ちも持ち続けていただけたらうれしいです。

十川氏:どのチームも、この2日間、熱意を込めて取り組んでくださったことが伝わってきて、とてもうれしかったです。初めてPLATEAUを触る方、ハッカソン自体が初めての方など、さまざまな経験を持つ方々がいる中で、みんなが作品づくりに取り組み、発表し合うことで、さらにいろいろなアイデアが出てくるという良い雰囲気が生まれたと思います。

そして最後に2日間にわたったハッカソンの締めくくりとして、国土交通省の十川氏が全体を総括し、メッセージを送った。

十川氏:あらためて、2日間お疲れさまでした。これから「PLATEAU AWARD 2025」に向けてさまざまなイベントを各地で開催していきます。ツールは不問、レベルも不問ですので、今回のように、いろんなアイデアが出てくることを期待しています。ハッカソン以外でもオンラインのハンズオンやツール提供がありますし、PLATEAU Slackコミュニティで随時コミュニケーションがとれるようにしています。「テクニックを聞きたい」、「わからないことがある」といった場合には、我々のPLATEAUコミュニティを頼ってください。今後も、またみなさんにお会いできることを楽しみにしています。

■ PLATEAU Hack Challenge 2025 for ルーキー