スタートアップも学生も、本気で挑む開発コンテスト「PLATEAU AWARD 2025」開始

「PLATEAU AWARD 2025説明会」レポート

国土交通省は2025年6月25日、「PLATEAU AWARD 2025」の説明会をオンラインで開催した。イベントでは、PLATEAU AWARD の概要や審査基準、今後のスケジュールの紹介に加え、審査委員と昨年度のファイナリストによるパネルトークも実施。スタートアップから高校生まで多様なプレイヤーが参加した前回の事例をもとに、作品開発のエピソードやPLATEAU AWARD挑戦で得られた成果、PLATEAUの可能性などが語られた。

- 文:

- 松下 典子(Matsushita Noriko)

- 編集:

- 北島 幹雄(Kitashima Mikio)/ASCII STARTUP

- 撮影:

- 曽根田 元(Gen Soneda)

まちづくりのDXを支えるPLATEAU、実装フェーズへ

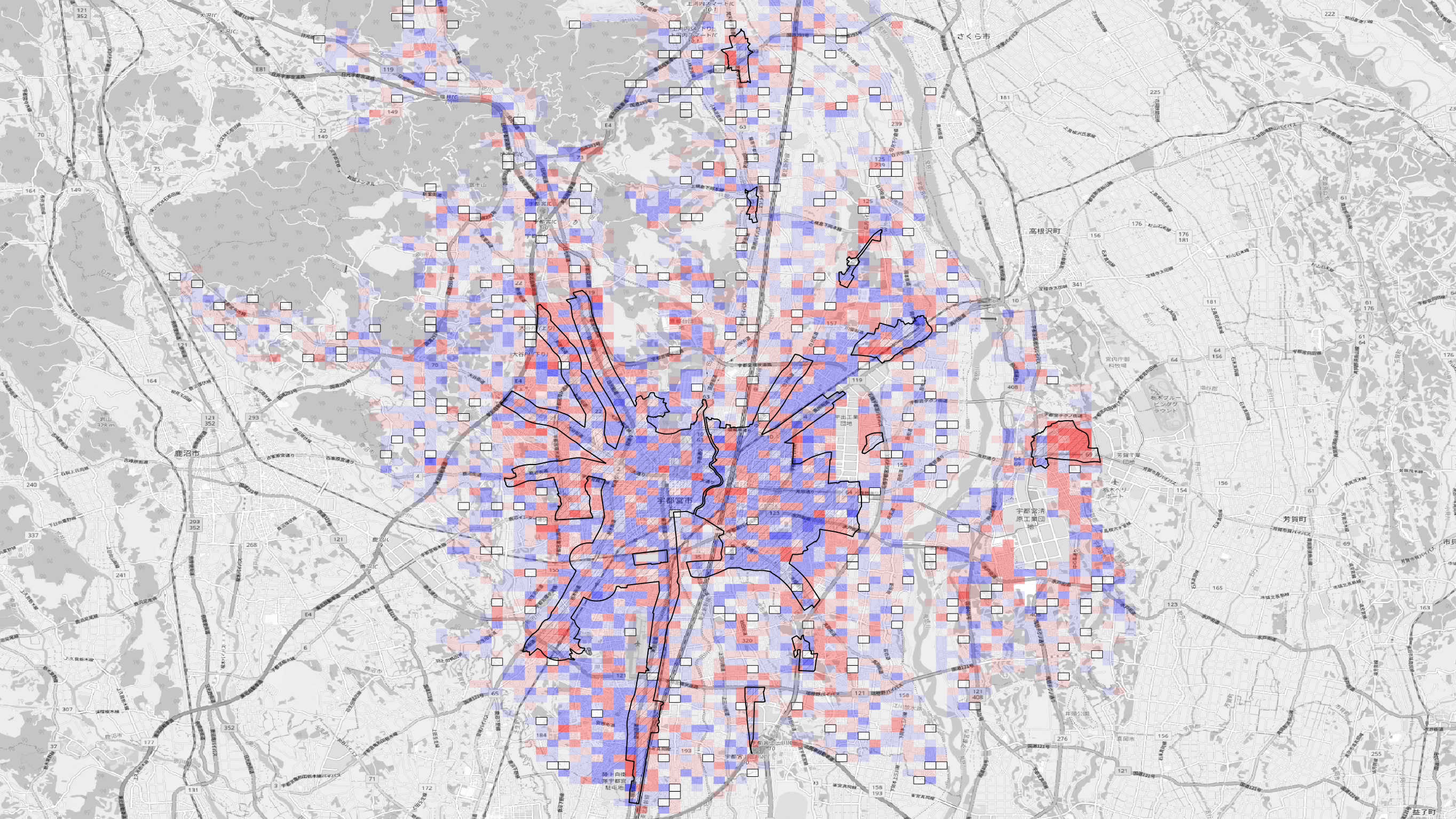

Project PLATEAUは、国土交通省が2020年に始めた都市のデジタルツイン構築プロジェクト。自治体が保有する都市計画図などの既存リソースや航空測量の情報を活用し、建築物や道路などの3D都市モデルを整備・公開することで、都市の課題解決やまちづくりのDXを支援している。

国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課 企画専門官の十川優香氏は、「当初は技術実証が中心だったが、現在はPLATEAUを活用したツールやサービスも開発され、具体的な価値を生み出している」と語る。これまでに120件以上のユースケースが生まれており、それらはすべてPLATEAU公式サイトで公開されている(ユースケース一覧)。

PLATEAUの特徴は、①国の仕様書に準拠した高品質、②すべてが公開されるオープンデータ、③属性情報を含む構造化データ、の3点。現在は250以上の都市で整備されており、2025年度末には300都市への拡大が見込まれている。

また、PLATEAUのデータを閲覧できるWebアプリケ-ション「PLATEAU VIEW」をはじめ、主要ゲームエンジンであるUnityやUnreal Engine用のSDK(「PLATEAU SDK for Unity」と「PLATEAU SDK for Unreal」)やQGISプラグインといった開発支援ツールも充実。さらに、ハッカソンやピッチイベントを展開する開発者コミュニティ「PLATEAU NEXT」には2024年度だけで約3,000人が参加するなど、着実に広がりを見せている。

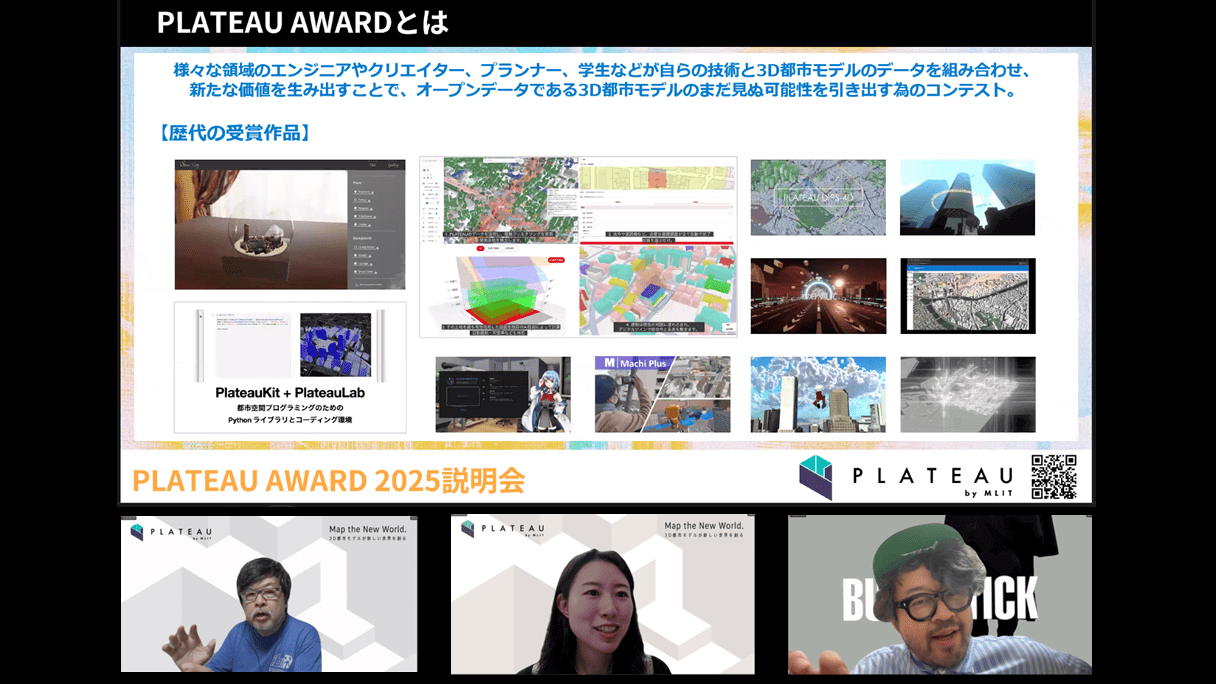

ジャンルを問わない多彩な作品が集結する「PLATEAU AWARD 2025」

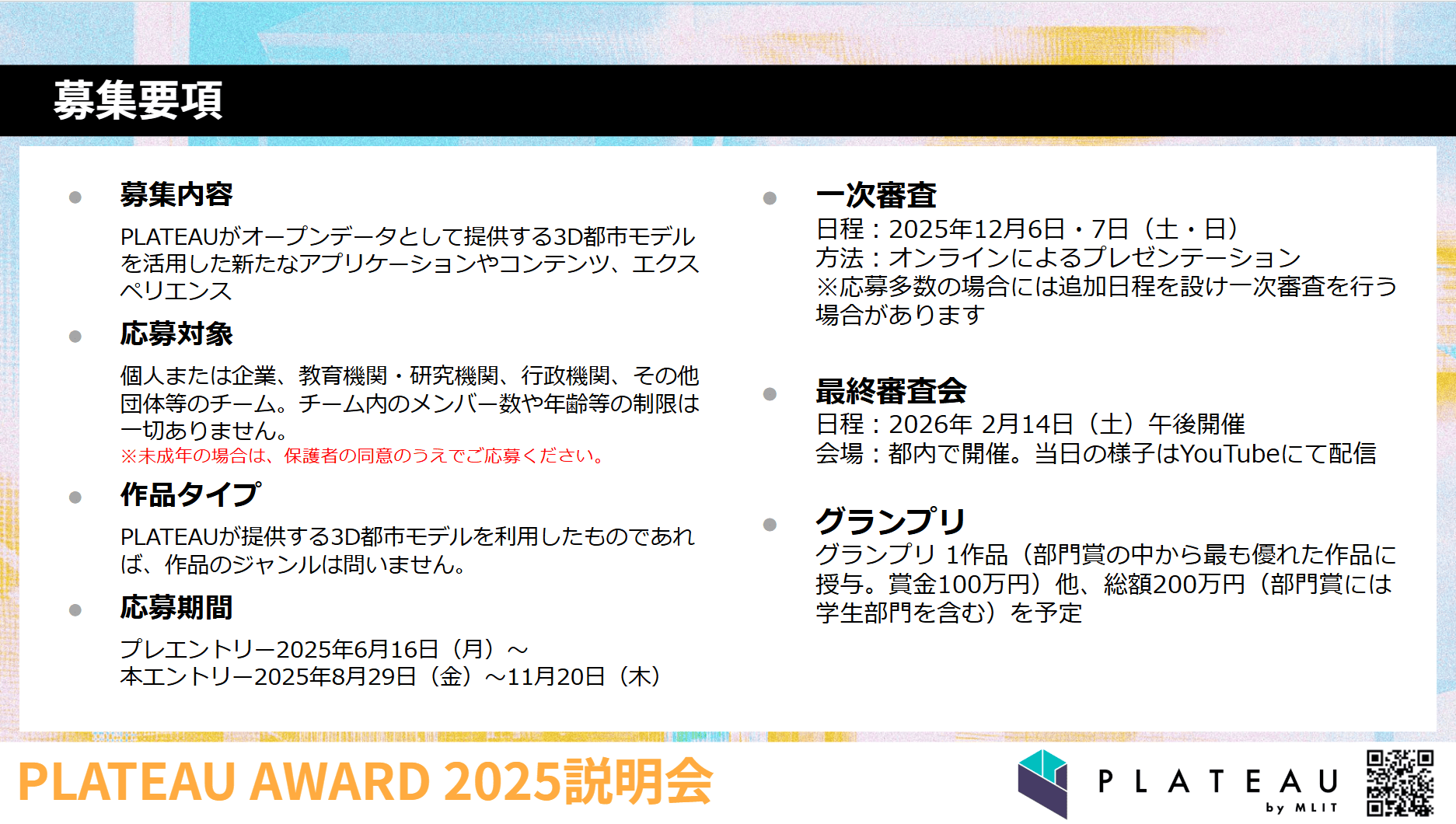

PLATEAU AWARDは、3D都市モデルのデータを活用し、新たな価値を創出するアイデアや作品を広く募集するコンテスト。エンジニア、クリエイター、プランナー、学生など、年齢や職業を問わず参加でき、エンタメ、アート、政策支援、業務ツールなどジャンルは自由。プロトタイプや既存のソフトウェアでも応募可能だ。

2024年度は10代から70代まで幅広い層が参加し、特に20代の学生からの応募が多かった。受賞作品は「PLATEAU AWARD 2025」特設ページにて、受賞者のコメントや発表資料、最終審査会・表彰式のアーカイブ映像とともに公開されている。

2025年度のスケジュールは、プレエントリーの受付が6月16日からすでに始まっている。本エントリーは8月29日から11月20日まで。一次審査は12月6日、7日にオンライン形式で実施され、最終審査会は2026年2月14日に都内で開催予定だ。グランプリには賞金100万円、各部門賞を含めた賞金総額は約200万円が予定されている。

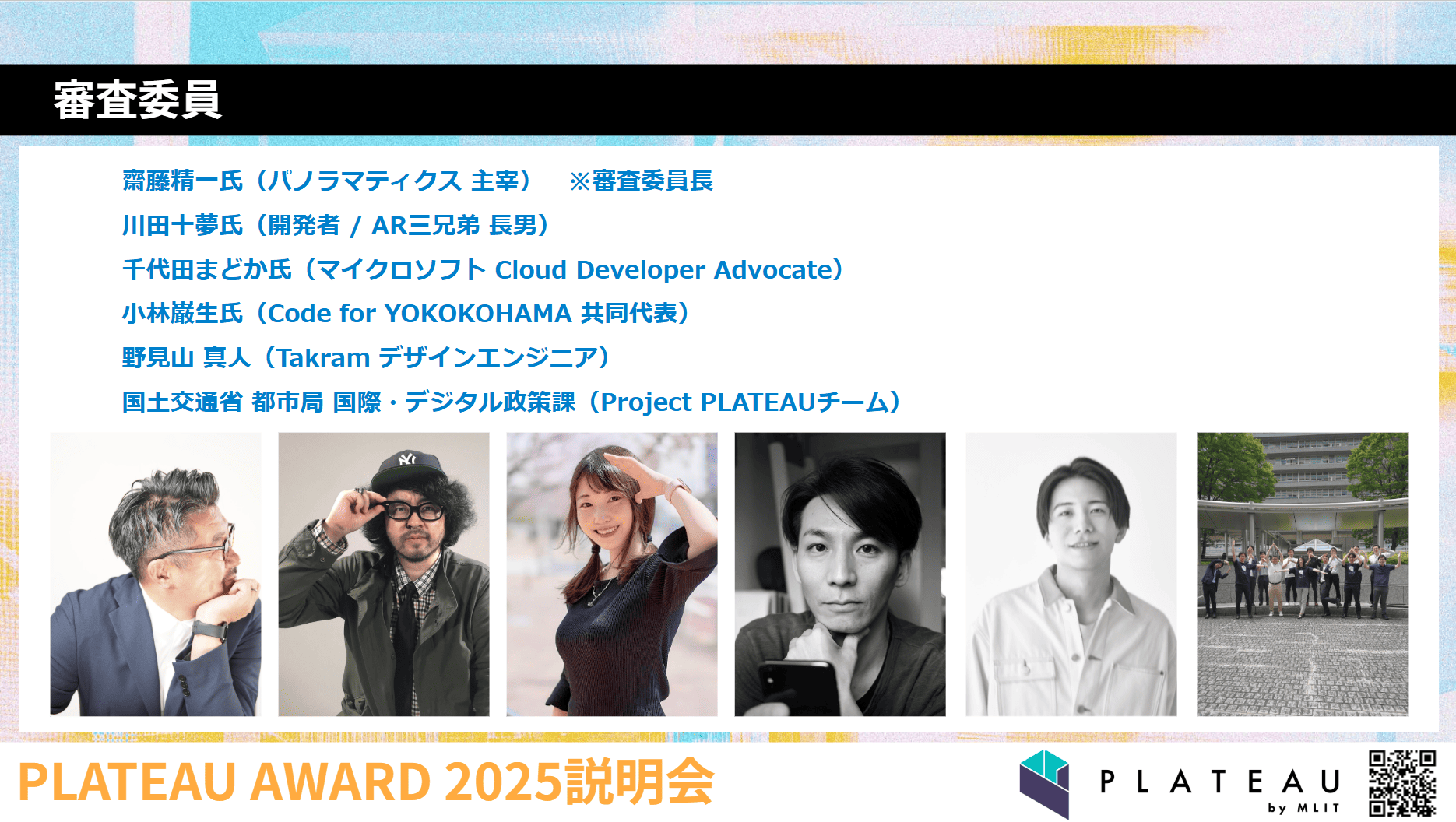

審査基準は、「3D都市モデルの活用」「アイデア」「UI・UX」「技術力」「実用性」の5点。審査委員には、審査委員長を務める齋藤精一氏をはじめ、川田十夢氏、千代田まどか氏、小林巌生氏、野見山真人氏らが名を連ねる。

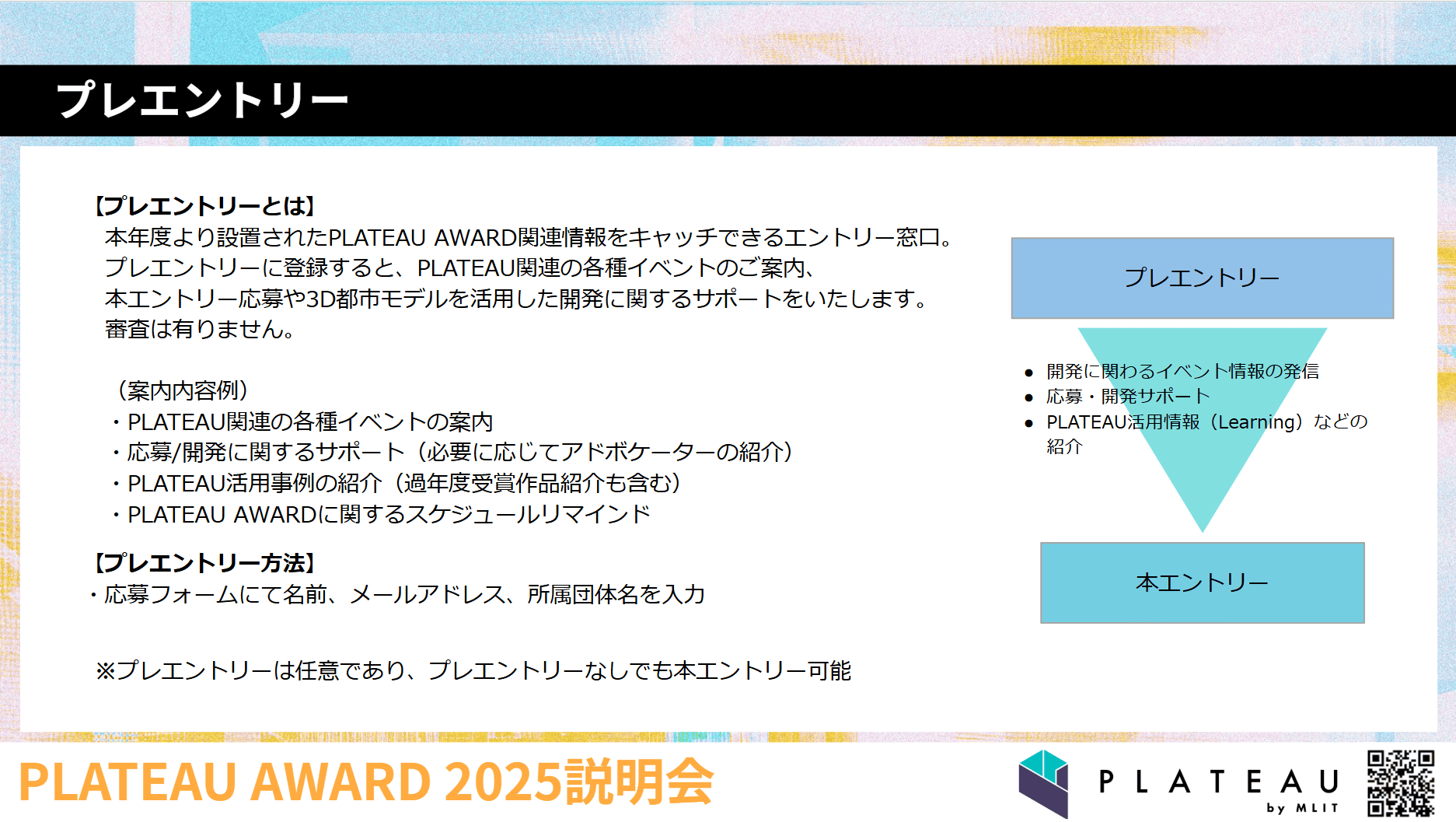

応募は、所定フォームから必要事項を入力し、プレゼン資料と作品の動作が確認できるYouTube動画(限定公開)を提出する形式。なお、プレエントリーに登録すると、PLATEAU AWARDや関連イベントの情報が届くほか、PLATEAU AWARDへの応募のサポートなどを受けられる。本エントリーを検討している方は、まずプレエントリーに気軽に登録してほしい。

パネルトーク①:資金調達、転職、趣味の爆発

――人生が動くPLATEAU AWARD

――人生が動くPLATEAU AWARD

イベント前半では、パネルトーク①として、「PLATEAU AWARD 2024」の受賞者・ファイナリストと審査委員によるオンラインディスカッションが行われた。

パネリストとして、グランプリを受賞したつくるAI株式会社の新谷健氏、エモーション賞を受賞したうっぴー氏、ファイナリストの北村駿季氏(パシフィックコンサルタンツ株式会社)。さらに、「PLATEAU AWARD 2024」でも審査委員を務めた川田十夢氏、国土交通省の十川優香氏、司会を務める角川アスキー総合研究所の遠藤諭氏が参加し、それぞれの視点から議論を深めた。

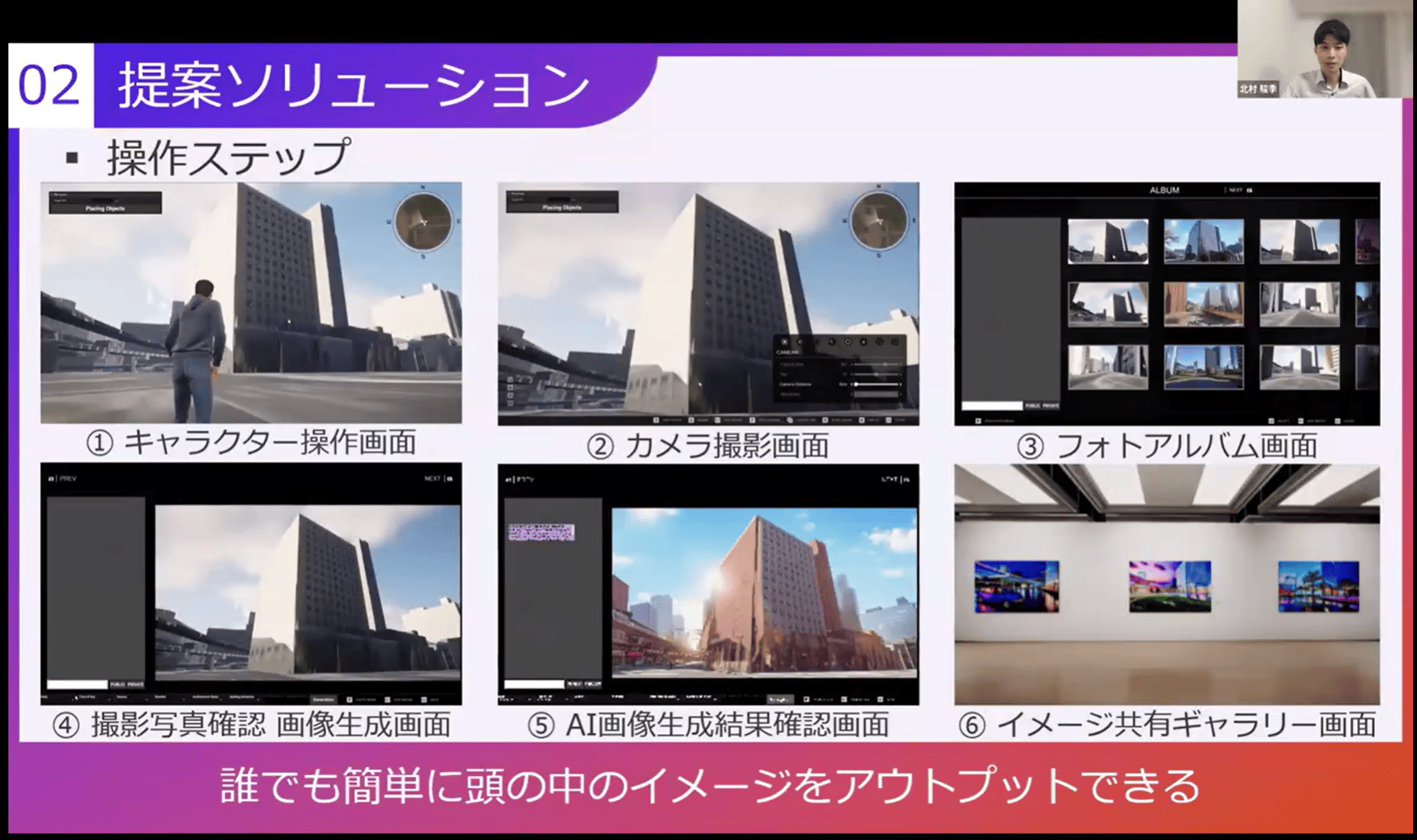

AIとゲームエンジンで建物や街並みのイメージを具体化し共有/「イメージ共有ツール Vision×Link」

「PLATEAU AWARD 2024」ファイナリストの北村駿季氏が発表したのは、「イメージ共有ツール Vision×Link」。まちづくりや建物の建設において自分が思い描くイメージを他者と共有しようとするときに、ゲーム空間上で任意の建物を撮影し、画像生成AIと連携することで、新たな街並みや建物のイメージを手軽に具体化し、共有するツールだ。「PLATEAU AWARD 2024」では、建築や都市設計におけるイメージ共有を誰でも直感的に行える点が評価された。

「作品をつくるまでゲームエンジンもAIツールもほぼ触ったことがなかった」という北村氏。仕事でまちづくりに携わる中で感じていた課題を解決したいと思い、まずアイデアを立て、それをAIとの“対話”を通じて形にしていったという。

川田氏は「生成AIをどのように使っていくかは、今年度のAWARDにも通じるであろう大きなテーマ。その中で、この作品はAIの活用方法が明確で、AI登場以前から建築分野で行われてきた外観パースの制作と組み合わせている点がおもしろい」とコメント。十川氏も「3Dモデルのテクスチャの不足部分を補うなど、AI活用の具体的なイメージが広がった。実用性も高い」と感想を述べた。

さらに十川氏は「PLATEAUとAIは相性がいい。PLATEAUのデータは構造化されているからこそ機械学習しやすく、AIを使えばデータ作成のコスト削減やソリューション開発にもつながる。こうした展開を今後もっと支援していきたい」と、技術的な発展への期待を語った。

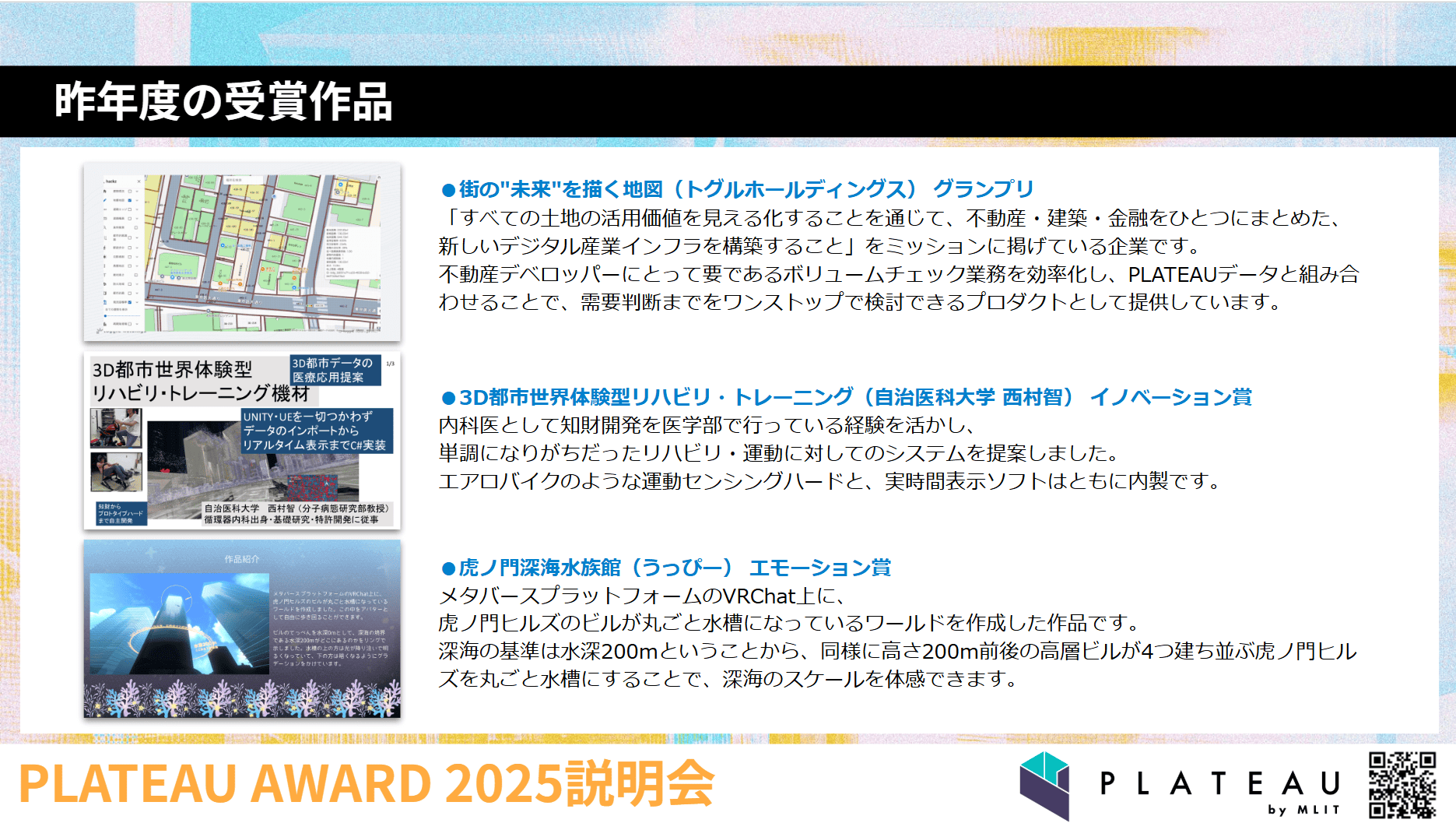

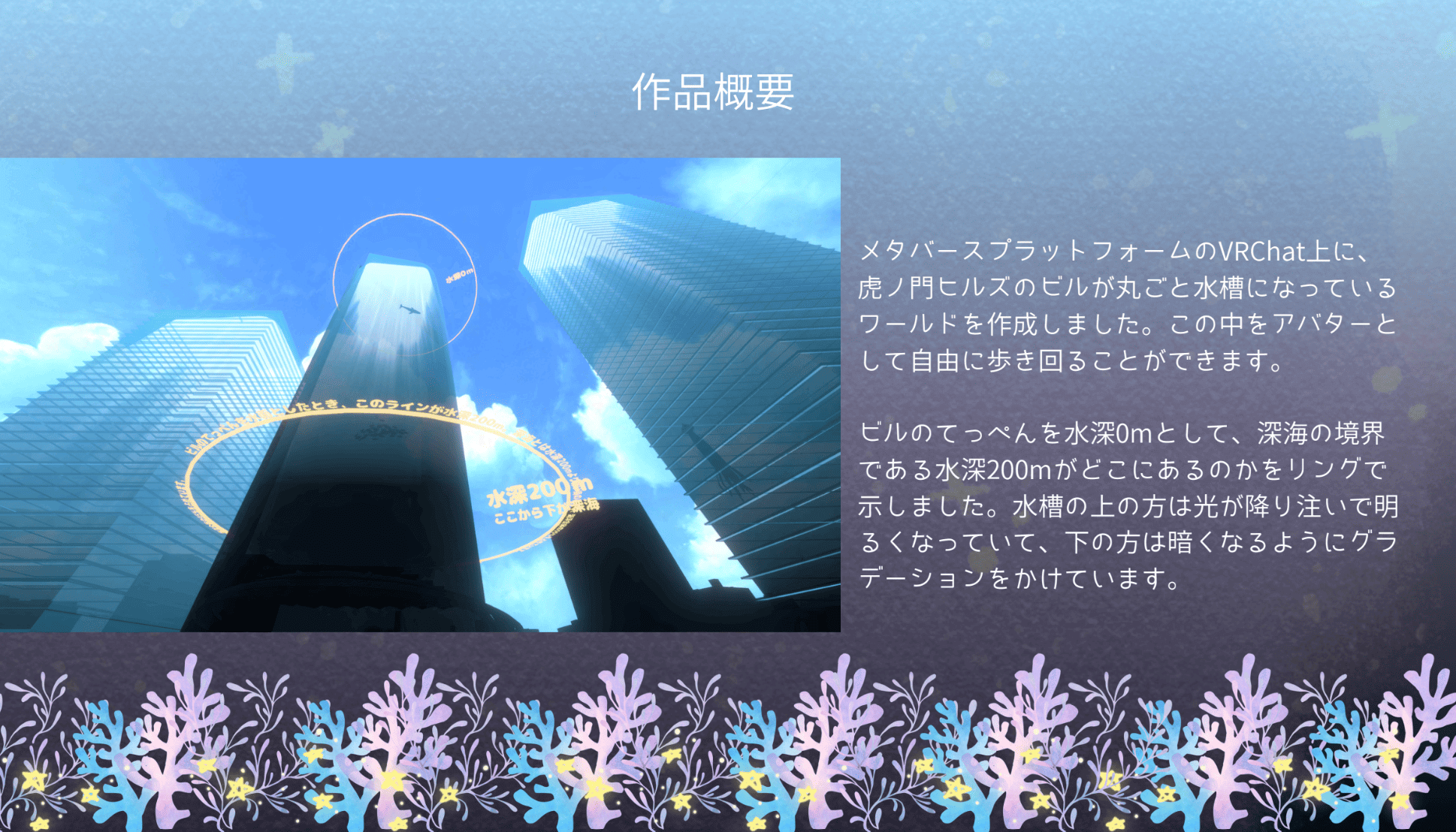

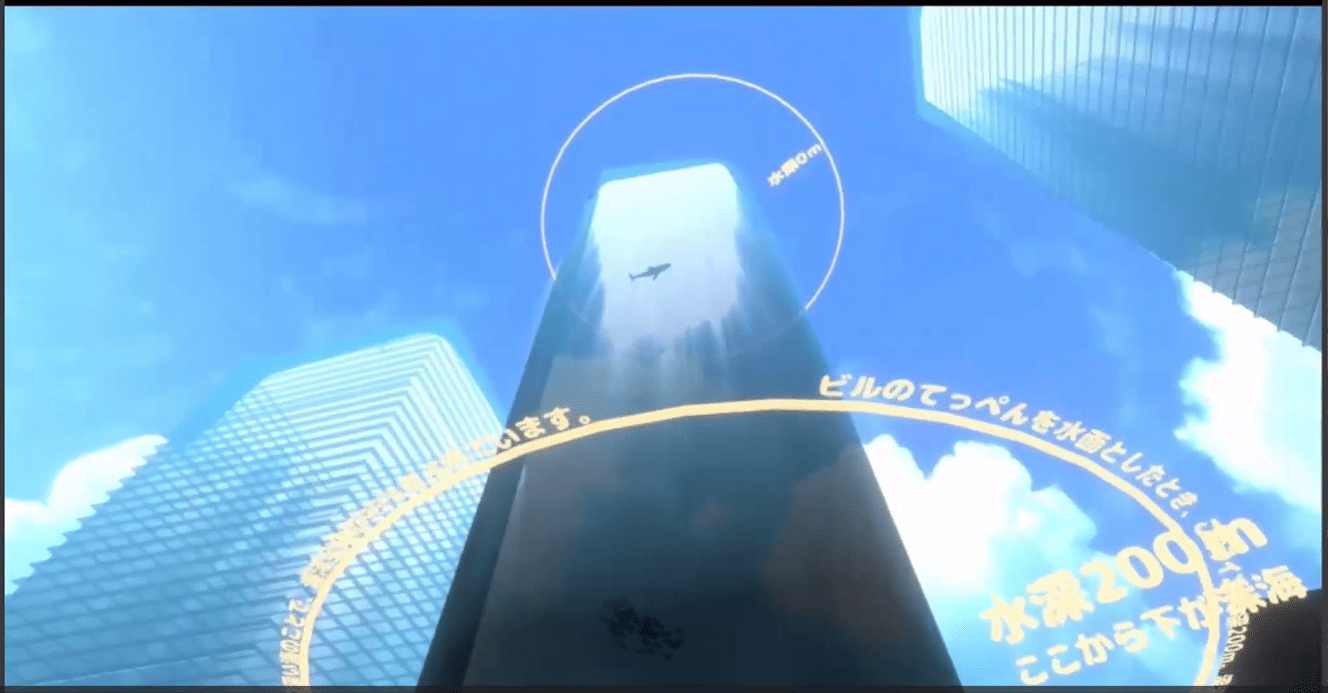

高層ビルを巨大な水槽に見立て、水深200メートルのスケール感を独自の世界観で表現/「虎ノ門深海水族館」

「PLATEAU AWARD 2024」でエモーション賞を受賞したうっぴー氏の「虎ノ門深海水族館」は、虎ノ門ヒルズのビルを水槽に見立て、深海のスケールを感じられるメタバース作品だ。

家具メーカーに勤務するかたわら、科学館で来場者に展示解説などを行うボランティア活動を続けているといううっぴー氏。「深海は水深200メートルが基準とされるが、言葉だけではその深さや規模が想像しにくい。200メートル前後の高層ビルを使って表現すれば、深海のスケールを体感できるのでは、と思った」と制作の動機を語る。3D制作などの経験はほとんどなかったが、昨年度の「PLATEAU Hack Challenge 2024 for ルーキー」に参加。着想を得てから約半年で本作品を完成させたという。

十川氏は「PLATEAU AWARDの作品で、これほど癒されるものに出会えると思っていなかった。とても印象深く、記憶に残っている作品」と絶賛。川田氏も「自分が好きなものを突き詰めた人だからこその世界感。こうした“自分の好きな世界”をみんなに見てもらうために、技術を活用しているのが素敵。そうした気持ちや情熱が作品に宿っている」と評価した。

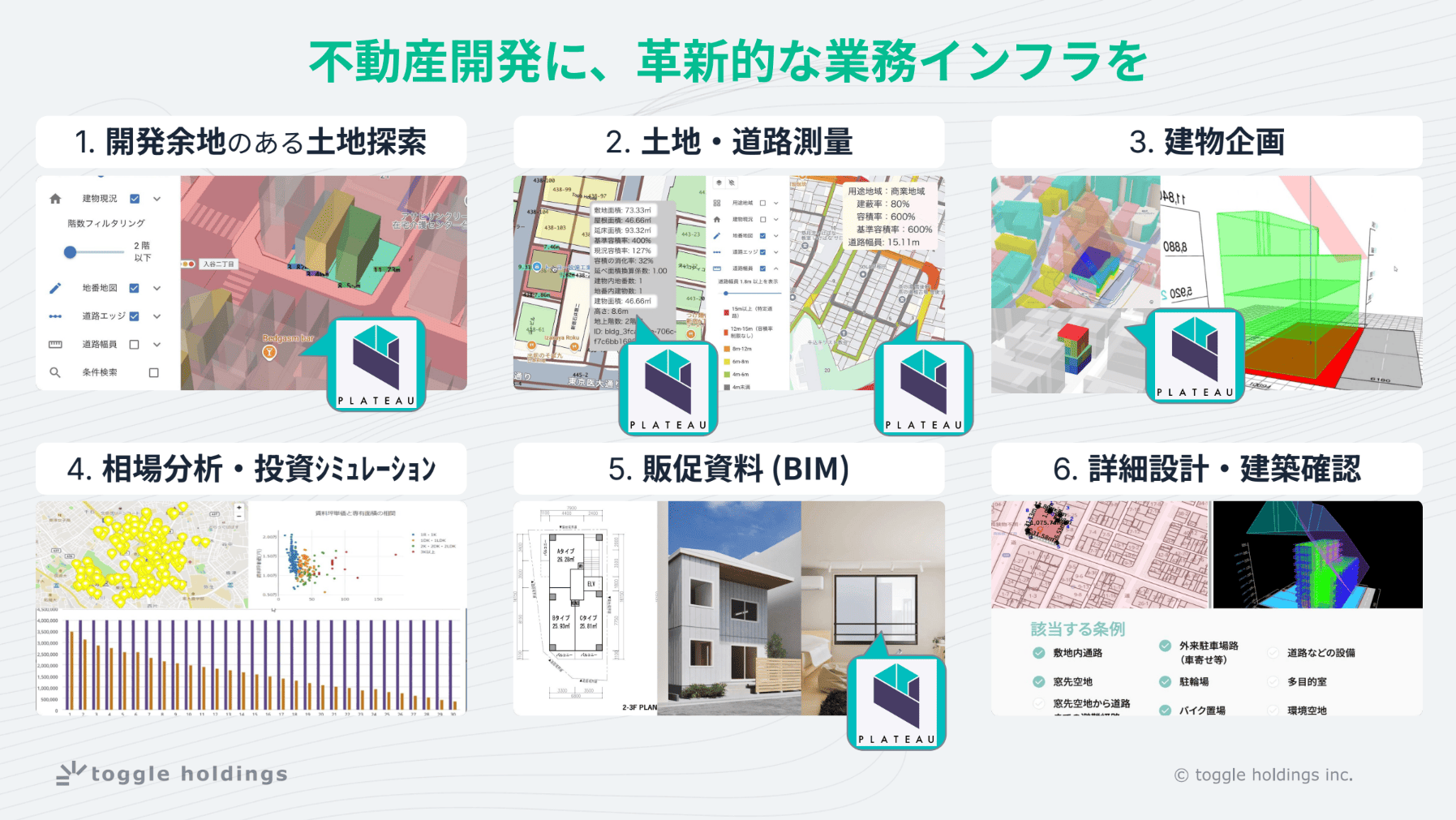

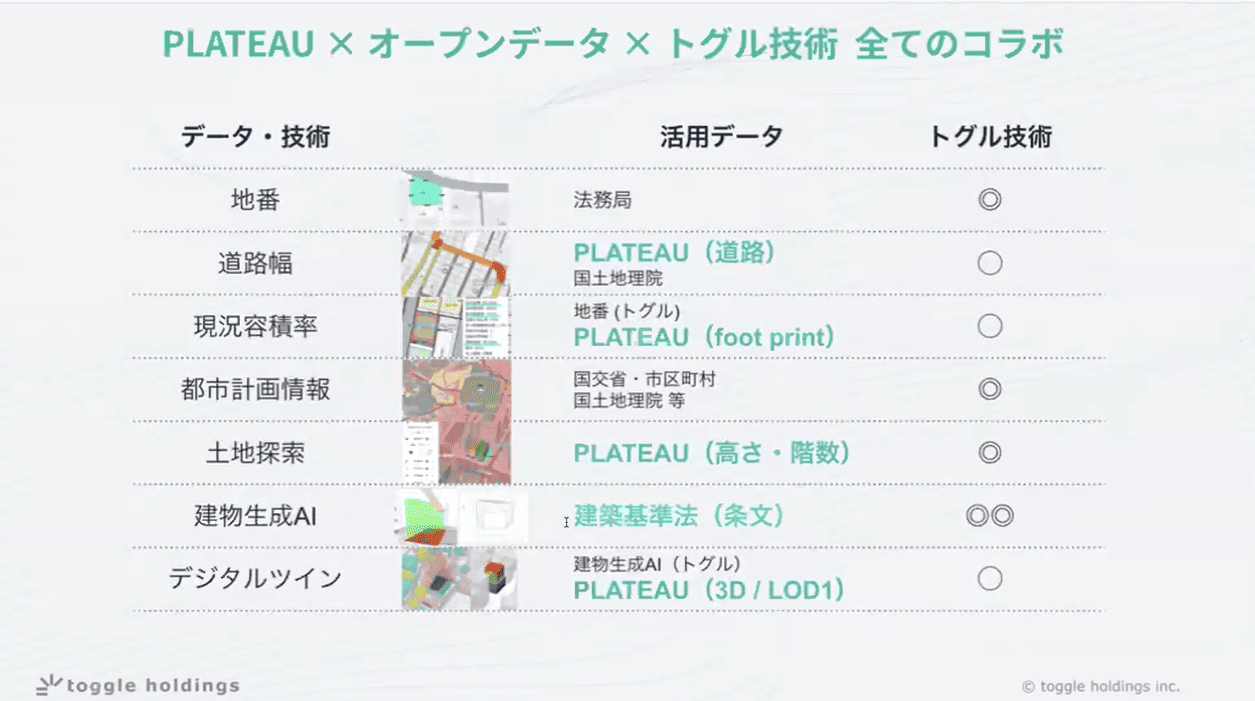

不動産開発の実務をDXするプロダクトを開発、資金調達にもつながる/「街の未来を描く地図」

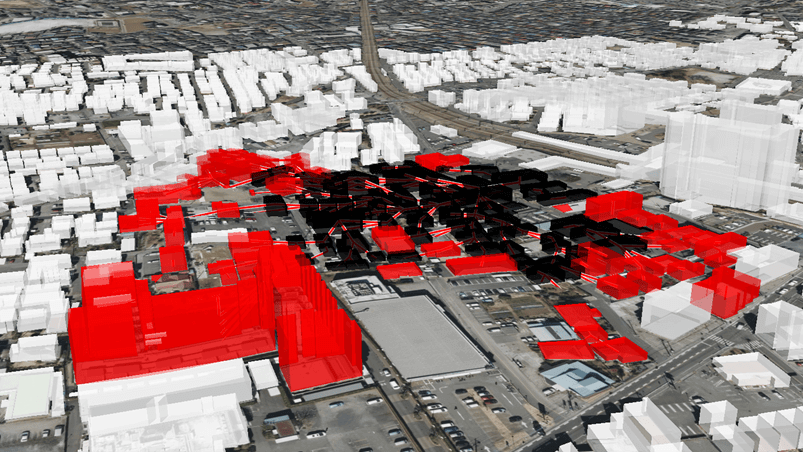

「PLATEAU AWARD 2024」でグランプリを受賞したのは、不動産開発DXに取り組むトグルホールディングス株式会社グループのつくるAI株式会社による「街の未来を描く地図」。

不動産開発では、土地の探索、測量、建物企画、相場分析、販促資料の作成、詳細設計など工事に着手するまでに多くの工程があり、数カ月を要するケースも少なくない。同社は、PLATEAUをはじめとして各種オープンデータや生成AI、独自の解析技術を組み合わせ、これらの業務を効率化するデジタルインフラを構築している。

プロダクトユニット長の新谷氏は、「2024年9月にSaaSサービスとしてリリースし、現在は100社以上、約1,000ユーザーが利用している。こうした取り組みが評価され、2025年1月には38億円の資金調達を実現した」と語った。

川田氏は「実ビジネスに直結するプロダクトであり、資金調達にもつながっている。自分たちの技術を活かし、PLATEAUもうまく活用しながら、理想とするプロダクトを作り上げた開発力が素晴らしい。PLATEAUの信頼性も高めてくれた好事例」とコメント。十川氏も「PLATEAUの活用がビジネス領域にも広がり、社会実装が進んでいるという現在の流れを象徴する存在。今後さらなるビジネスとしての成長を見守らせていただきたい」と話した。

PLATEAU AWARDに挑戦して得られたものとは

パネルトーク①の後半では、PLATEAU AWARDに参加、挑戦しての感想などを語り合った。

北村氏は、同じく都市計画・建築分野をテーマにした新谷氏の作品について、「自分がやってみたいと思っていたことを形にしていて驚いた」と話す。業務や計画立案の現場での活用を見据えた発想や仕組みに共感したという。

うっぴー氏は、「私は、自分が“見たい世界”にのめり込んで制作したが、みなさんの作品は実用性が高く素晴らしいと感じた」と感想を述べた。

新谷氏は、「我々の作品は、PLATEAU AWARDに応募するために開発したものではなく、ビジネス上の必然性からPLATEAUを活用して開発したプロダクトを、そのままエントリーした。市場の課題に正面から向き合った結果が評価されたのだと思っている」と語った。

PLATEAU AWARDに挑戦して得られたことについて、北村氏は「AWARDをきっかけにツールの開発に取り組んで、実務的にも個人的にも得るものがあった。実務においては、従来だと建物のイメージ作成に時間もコストがかかっていたが、このツールで気軽に多様なものを試作できるようになった。そして個人的には、AWARDに向けた取り組みを通じて転職活動がうまくいった」と笑顔を見せた。

うっぴー氏は「PLATEAUをはじめUnityやBlenderなど、目標を定めて勉強し、実際に使ってみるきっかけになった。また、深海のことについてもあいまいなことを発表はできないので、作品づくりを通じて自分でも調べ直したり、専門家の方に協力を仰いだり、さまざまな方々とつながるきっかけになって良い経験になった。世界が広がった」と振り返った。

十川氏は、「PLATEAUの取り組みが始まって6年。この間の積み重ねが、PLATEAU AWARD参加者層の広がりや作品の完成度につながっていると感じられて感慨深い」と語った。「特に、うっぴーさんのように3D制作初心者だった方がここまでの作品を形にできるようになったという“ステップアップの軌跡”を拝見できたことがうれしい」とも述べた。

話題は、今後の展開や技術的な広がりにも及んだ。

新谷氏は、「今後はBIM(Building Information Modeling)に取り組みたい。都市のデジタルツインを本格的に作るにはBIMは避けて通れない。現在取り組んでいるのは不動産開発関連プロダクトが中心ですが、Society 5.0の文脈で、あらゆる都市やコンテンツをデジタルツイン化する流れにどう関わっていくかが、私たちの今後のビジネスのカギになると思う」と語った。

これを受けて川田氏は、「都市開発をデジタルツインでシミュレートすることもできてくるのでしょうね。どんな人たちをターゲットにして都市を造り、どう流入を図っていくかなどをシミュレーションしていくと、現実世界を“コピーした側”のデジタルの世界にも経済圏が生まれる可能性がある」とコメント。

十川氏も「新谷さんの作品は現在の不動産開発を都市開発に広げていくような発展性がある。うっぴーさんの作品も、虎ノ門以外の別の場所を舞台に展開するなど、作品としての拡張性が感じられる。それぞれの表現がデジタルツインの可能性を広げ、コミュニティの形成にもつながっていく」と語り、パネルセッションを締めくくった。

「PLATEAUが提供する3D都市モデルデータ全般の説明」

イベント後半の「PLATEAUが提供する3D都市モデルデータ全般の説明」では、フリーランスエンジニアの於保俊氏が、PLATEAUを扱ううえで知っておきたい基礎知識として、地理情報、CityGML、ソフトウェアなど技術情報を解説した。詳しい内容は、発表資料を参考にしていただきたい。

パネルトーク②:学生たちはPLATEAU AWARDにいかに取り組んだか

最後のセッションでは、学生の視点からPLATEAU AWARDへの取り組みを語るパネルトークが行われた。参加したのは、「PLATEAU AWARD 2024」ファイナリストとして審査員特別賞を受賞した広島県立広島高等学校 情報部 3年の檜山誓七氏と河久洋徳氏、奨励賞を受賞した沖縄工業高等専門学校メディア情報工学科のチームPUNITTOを指導した同校講師の仲間祐貴氏。そして、前セッションに続いて於保俊氏、十川優香氏(国土交通省)、遠藤諭氏(角川アスキー総合研究所)も加わり、ざっくばらんに語り合った。

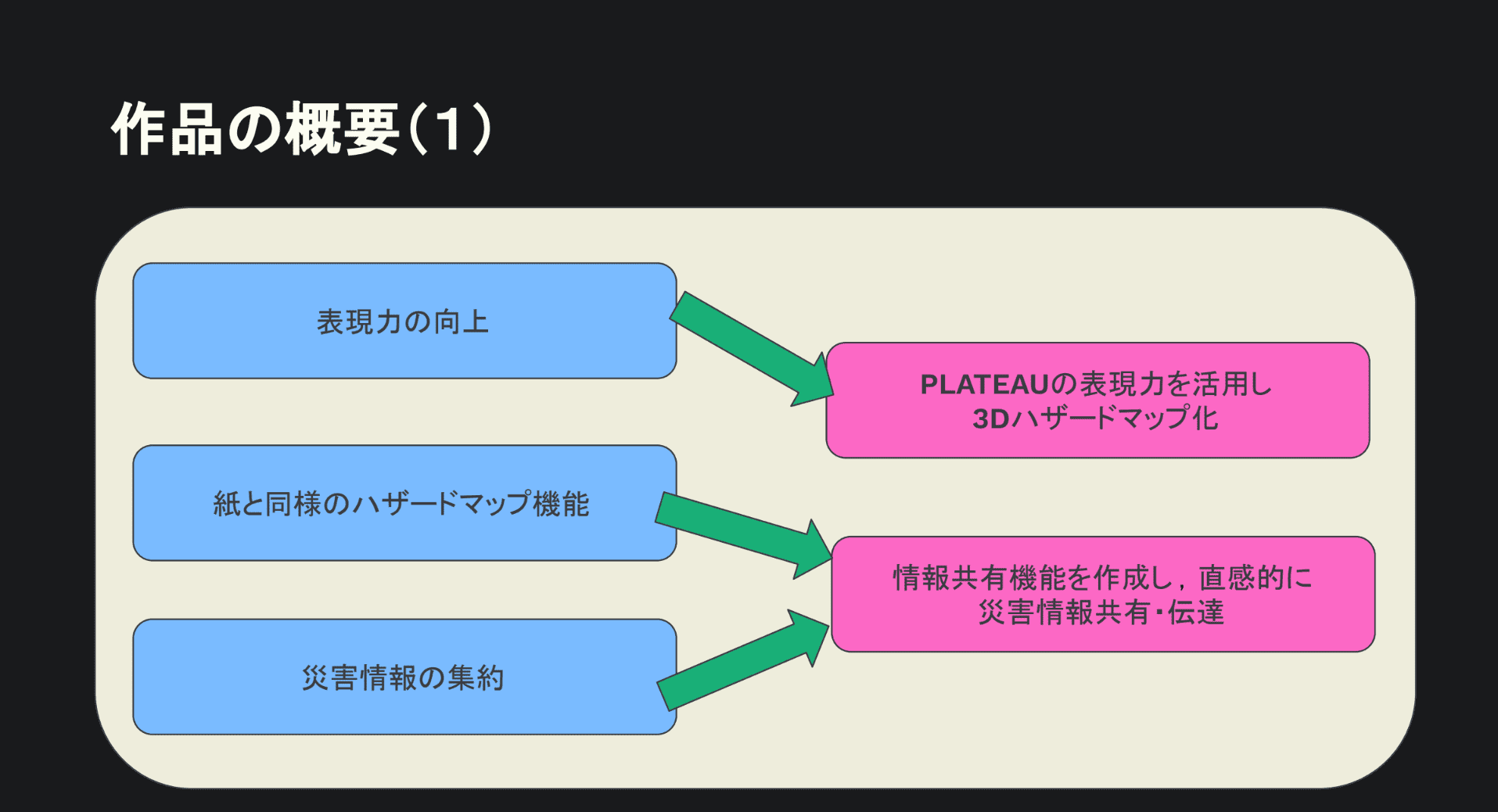

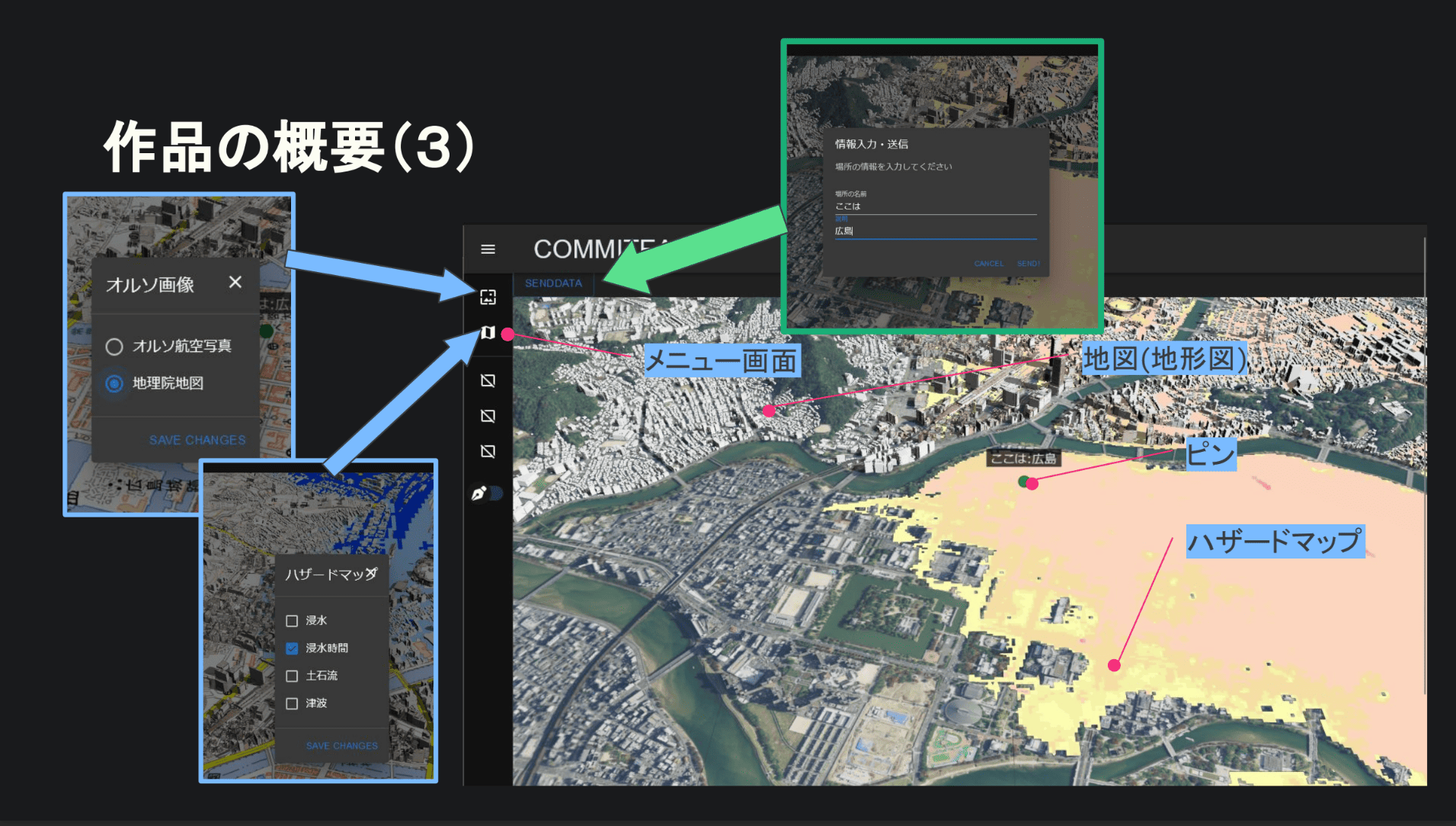

広島高校情報部の作品は、「PLATEAUを利用したコミュニケーション、情報共有ツール」。既存のハザードマップでは視覚的に伝わりにくい災害のリスクを、PLATEAUの地形データと重ねて3Dにし、直感的に理解できるようにした。地域課題に根ざしたテーマ設定が評価され、純粋な関心からPLATEAUに触れてくれたことが審査委員の心を打ったという。

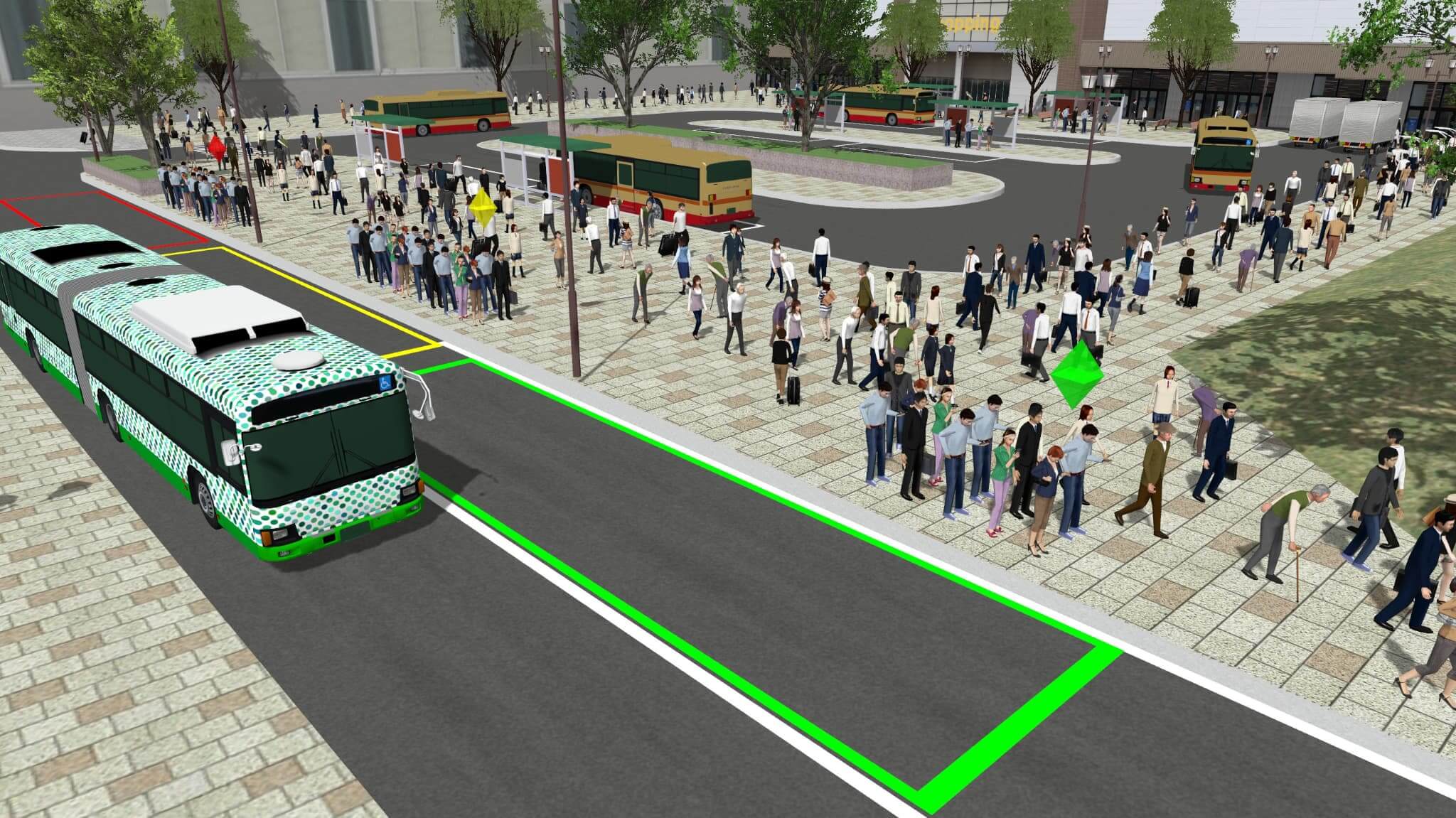

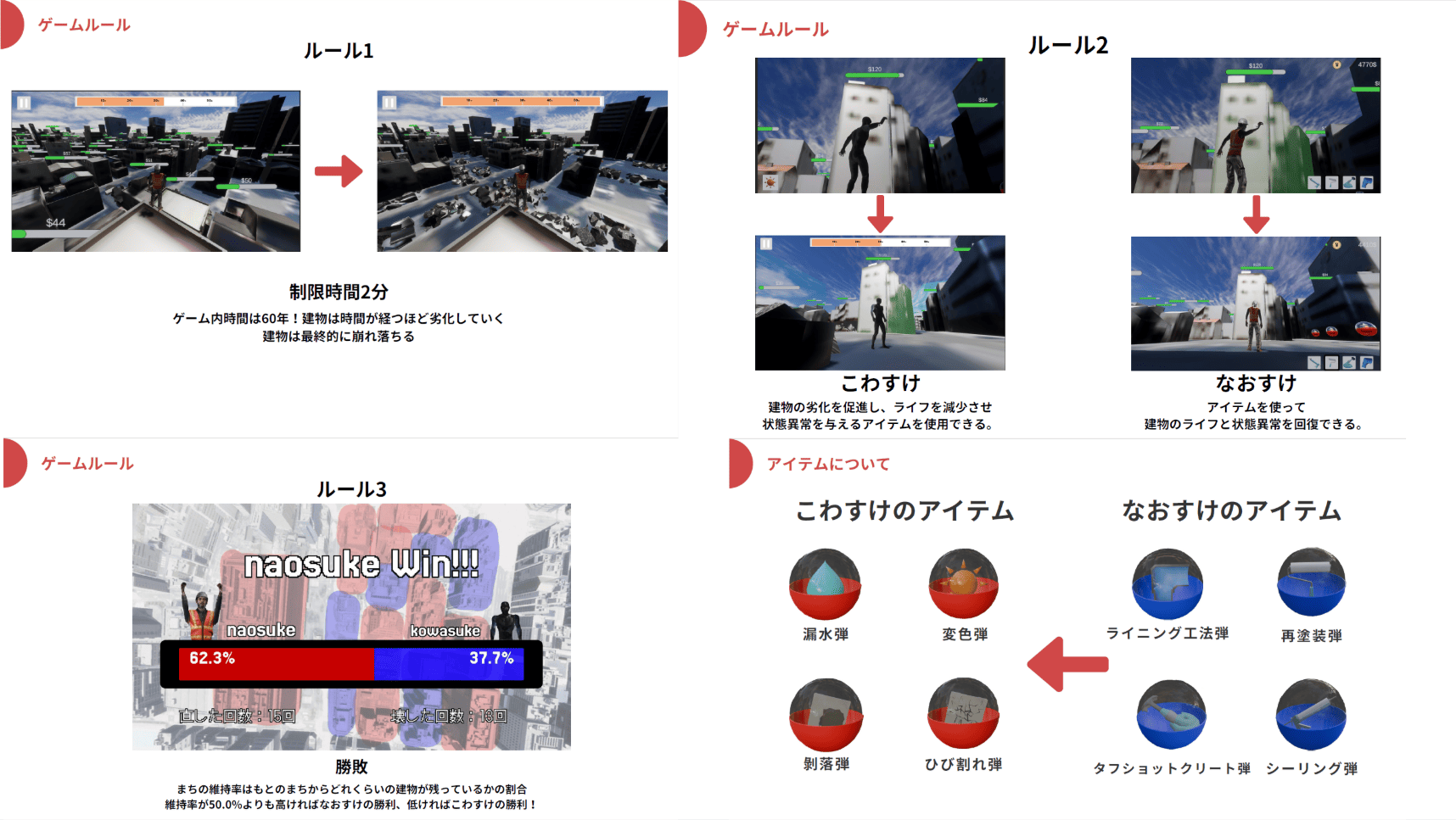

沖縄高専チームPUNITTOの作品は、都市インフラの維持管理をテーマにした対戦型ゲーム「オペメン・リバイバル」。都市の設備や施設を効率よく維持管理する視点を、ゲーミフィケーションによって体感できる仕組みだ。十川氏は「インフラDXは今後の重要テーマ。ゲームを通じて楽しく学べる教材としても可能性を感じている」と評価した。

テーマが先か、ツールが先か。教育現場での作品づくり

高校と高専という異なる教育環境の中で、どのように時間を捻出し、技術を学び、課題を見つけ、作品を作ったのか。

沖縄高専では、創造研究という選択科目の中で授業としてPLATEAUを活用。都市の課題や維持管理について講義を行い、その後、学生が自主的にアイデアを形にしていったという。「当校には建築や土木の専門学科はないが、私の建築系の研究背景を活かしてレクチャーし、あとは学生の創造性に委ねた」と仲間氏は言う。

広島高校の2人は普通科所属だが、学校の部活「情報部」で日常的にプログラミングや制作活動に取り組んでおり、部活外でも中学生時代からチームを組んでプログラミングコンテストに参加していた。こうした背景から、自然な流れでPLATEAU AWARDにも応募することになったという。河久氏は「PLATEAUを知ったのは、ゲームを作る中で実データを使えないかと調べたことがきっかけ。テーマは、学校で防災教育を受けたときに、これが活かせると思った」と語った。

また、広島高校は「部活動」、沖縄高専は「授業」と、取り組み方に違いがあることも話題に。遠藤氏が「テーマを与えられる環境がない場合、どうやって着想を得るのか」と問うと、河久氏は「まずはPLATEAUを触ってみること。使えるものが見えてくると、課題も見つけやすくなる」と実感を込めて答えた。

活動スタイルの違いはあれど、共通していたのは「やりたいことが先にあり、それにPLATEAUが役立つかもしれないという発想で臨んでいる」点だと十川氏は指摘。「PLATEAUを使うこと自体が目的ではなく、目的を持って活用している作品が成果につながっている」と述べた。

なお、両チームともチーム内で役割分担を明確にして開発を進めており、沖縄高専では、プレゼン資料の制作班・モデリング班・プログラミング班などに分かれて制作したそうだ。

今後の作品の拡張・発展について、仲間氏は「3Dらしさや高さ情報を活かしたプロダクトを作っていきたい」と語り、広島高校の檜山氏は「さまざまな技術に触れ、次の社会課題に取り組んでいきたい」と抱負を述べた。また、河久氏は「受験を控えているが、後輩たちと一緒に活動を続けていきたい」と前向きにこれからの抱負を語った。

パネルトークの最後には、2025年度のPLATEAU AWARD参加者に向けて、十川氏と於保氏がそれぞれ期待を語った。

十川氏は「どんな作品でもウェルカム」としたうえで、「PLATEAU AWARDも4年目となり、テーマやアイデアが似た作品も増えてきたからこそ、過去の受賞作などを参考にしながらも、PLATEAUがまだあまり使われていない領域にアプローチした作品が出てきてほしい」と語った。さらに「新しいツールとの組み合わせも歓迎」と述べ、未知の切り口への挑戦に期待を寄せた。

於保氏も「誰もやっていないことにチャレンジしてほしい」と呼びかけ、「自分の得意分野とPLATEAUを掛け合わせることで独自性が生まれる。既存のツールを使うだけでなく、新しいツールそのものをつくるような、より深掘りされた作品にも期待している」とメッセージを送った。