「地図を利用しない観光」は実現可能か?飲食店AIエージェントの作り方とは? ——メタバースや生成AIとの連携までPLATEAUの多様な活用事例やアイデアが集結

「PLATEAU LT 08」レポート

PLATEAUの3D都市モデルを活用するユーザーがさまざまなテーマで発表するライトニングトーク(短時間に集約して簡潔にプレゼンする形式)イベント「PLATEAU LT 08」が、2025年7月16日にオンライン形式で開催された。地図を利用しない観光やAIを活用した飲食店エージェント、交通安全シミュレーターといった実用的な提案から、Houdiniを用いたメタバースジェネレーター、プロジェクションマッピングのシミュレーターといった技術的・創造的な挑戦まで、今回も多様なLTが集まった。

- 文:

- 大内孝子(Ouchi Takako)

- 編集:

- 北島 幹雄(Kitashima Mikio)/ASCII STARTUP

「PLATEAU LT 08」では、8組の登壇者が登壇し、それぞれ5分間のプレゼンを実施した。司会進行は、久田智之氏(株式会社アナザーブレイン 代表取締役/みんキャプ運営委員会 委員長)と山口修平氏(ミヤタゲームズ)が務めた。

PLAN B 地図を利用しない観光(松村 拓洋氏)

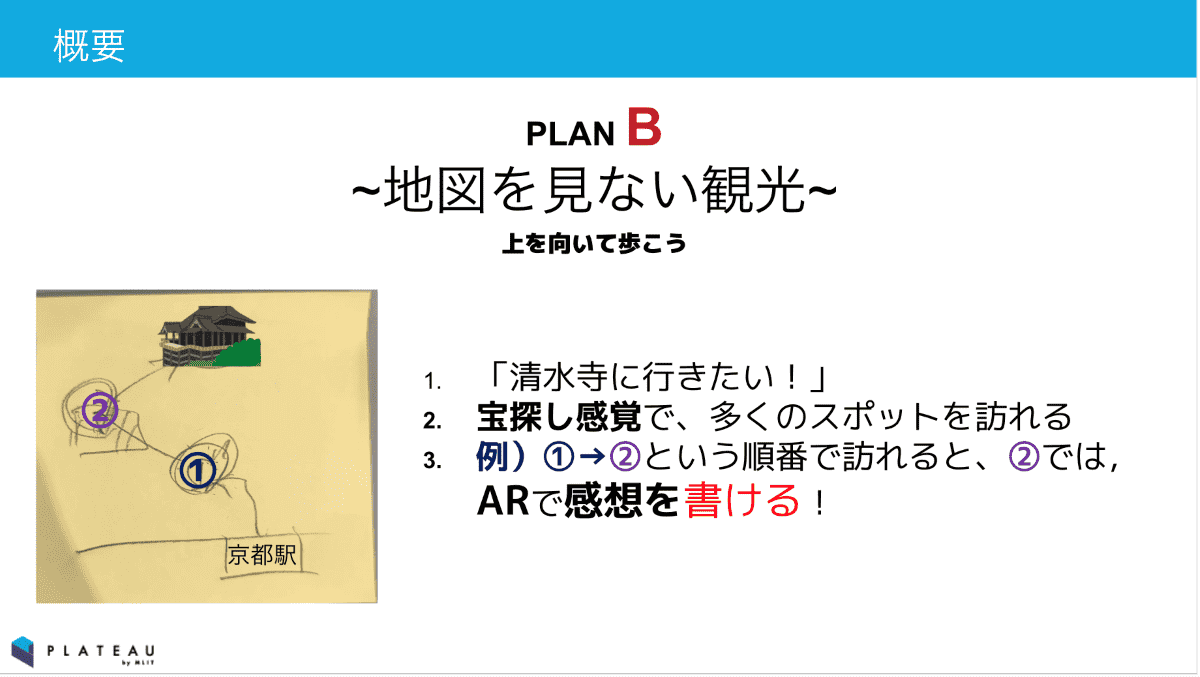

松村氏は、PLATEAUの属性情報を使った「地図を利用しない観光」というアイデアを紹介した。2025年3月に行われた「PLATEAU × 関西未来創造アイデアソン」にて、チーム(あろく・まっつー・おおすけ)で考えたものだ。

松村氏は、現代の旅行が検索情報に縛られ「答え合わせ」のようになり、偶然の出会いが失われているのではないかと指摘する。そこから、「旅行中は地図を使わずに上を向いて歩こう」というコンセプトを打ち出した。

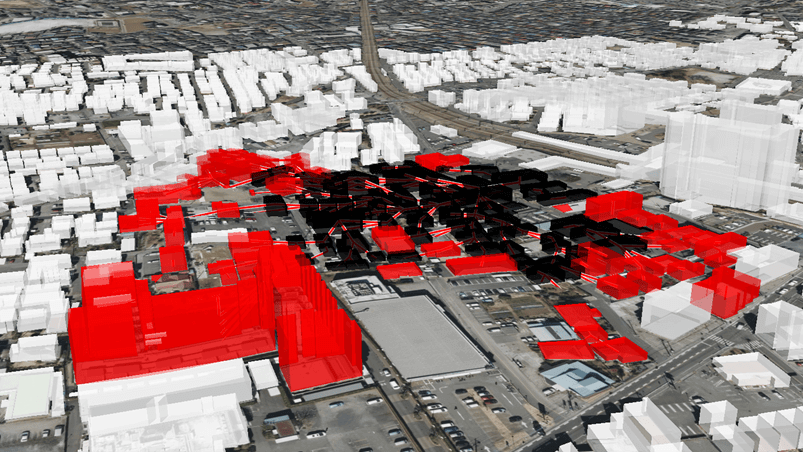

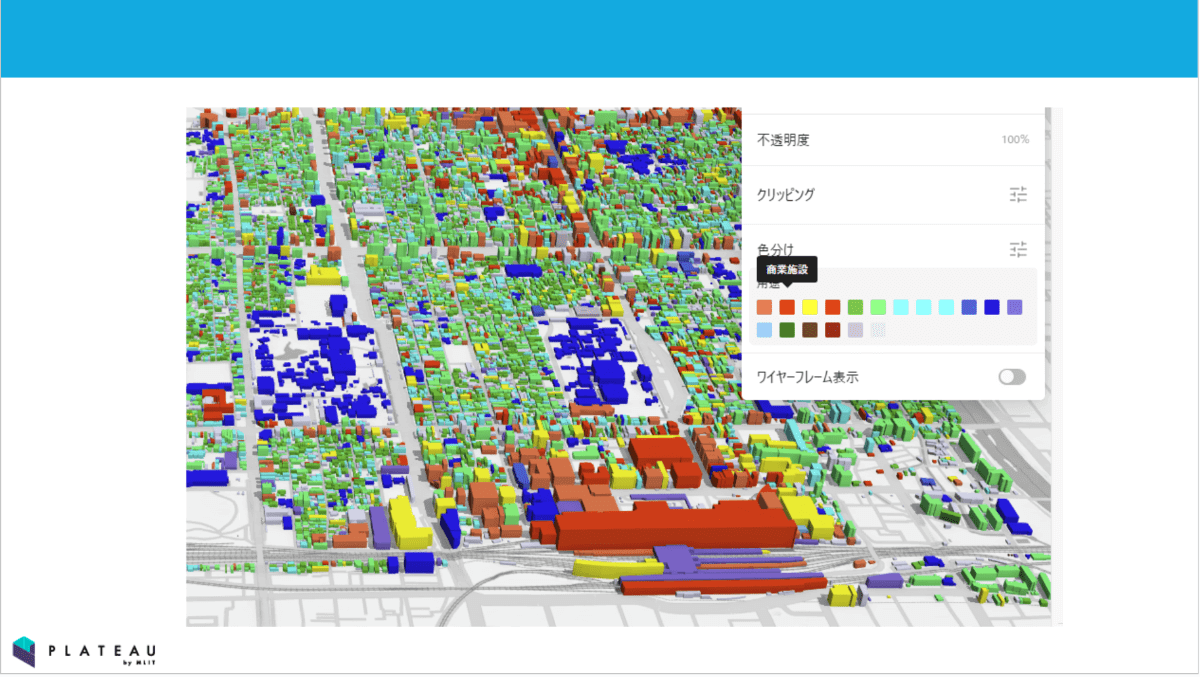

提案するのは、3D都市モデルが持つ属性情報を活用するシステム。個別の店舗名や写真といった詳細情報を取り除き、「人ごみが多い」や「カフェなど営業施設がある」といったデータだけを地図上に抽象的な色分けで表示する。これにより、ユーザーは手元のマップ画面にくぎ付けになることなく、宝探し感覚で顔を上げて街を散策できる。その結果、予期せぬお店や風景との出会いといった体験価値が生まれるだろうと松村氏は語る。

スタンプラリーのような使い方もできると考えている。例えば、スポット1を訪れたから次はスポット2でこういうアクティビティを、といった形だ。ネットに載っていないような場所にも観光客の足を運んでもらう機会を提供できるとする。

さらに、生成AIと連携し「エモい道を通りたい」といった曖昧な要望からルートを生成したり、特定企業のサービス(例えば、フリーWi-Fiのある喫茶店)と連携した目的地検索をしたりと、ビジネスとしての拡張性も視野に入れている。このアイデアは、観光客だけでなく地域住民の散策にも新たな楽しみを提供しうる、新しい観光の形を提示した。

山口氏は、「たしかに旅行で偶然の出会いが少なくなっていると感じるので、このように特定の属性情報だけを見て目的地に行けるアプリケーションはとても面白いと思った」と述べた。久田氏からは、「PLATEAUは3Dの見た目を活用する方向に偏りがちだが、あえて逆の視点から、街の楽しみを表現するというアプローチは非常に面白い」とのコメントがあった。

PLATEAUを使った飲食店AIエージェントを作ってみよう!(高原 詩帆氏)

高原氏は2023年度に、所属するTOPPANデジタル株式会社でチームを組んで「PLATEAU AWARD 2023」に参加。作品「PLATEAU Sky Printing」(PLATEAUを使って都市の背景素材を簡単に作れるツール)で奨励賞を受賞している。今回は、PLATEAUを使えば地理情報を活用したAIエージェントアプリが簡単に作れるのではないか、とのアイデアをきっかけにアプリを試作し、個人でLTに参加した。

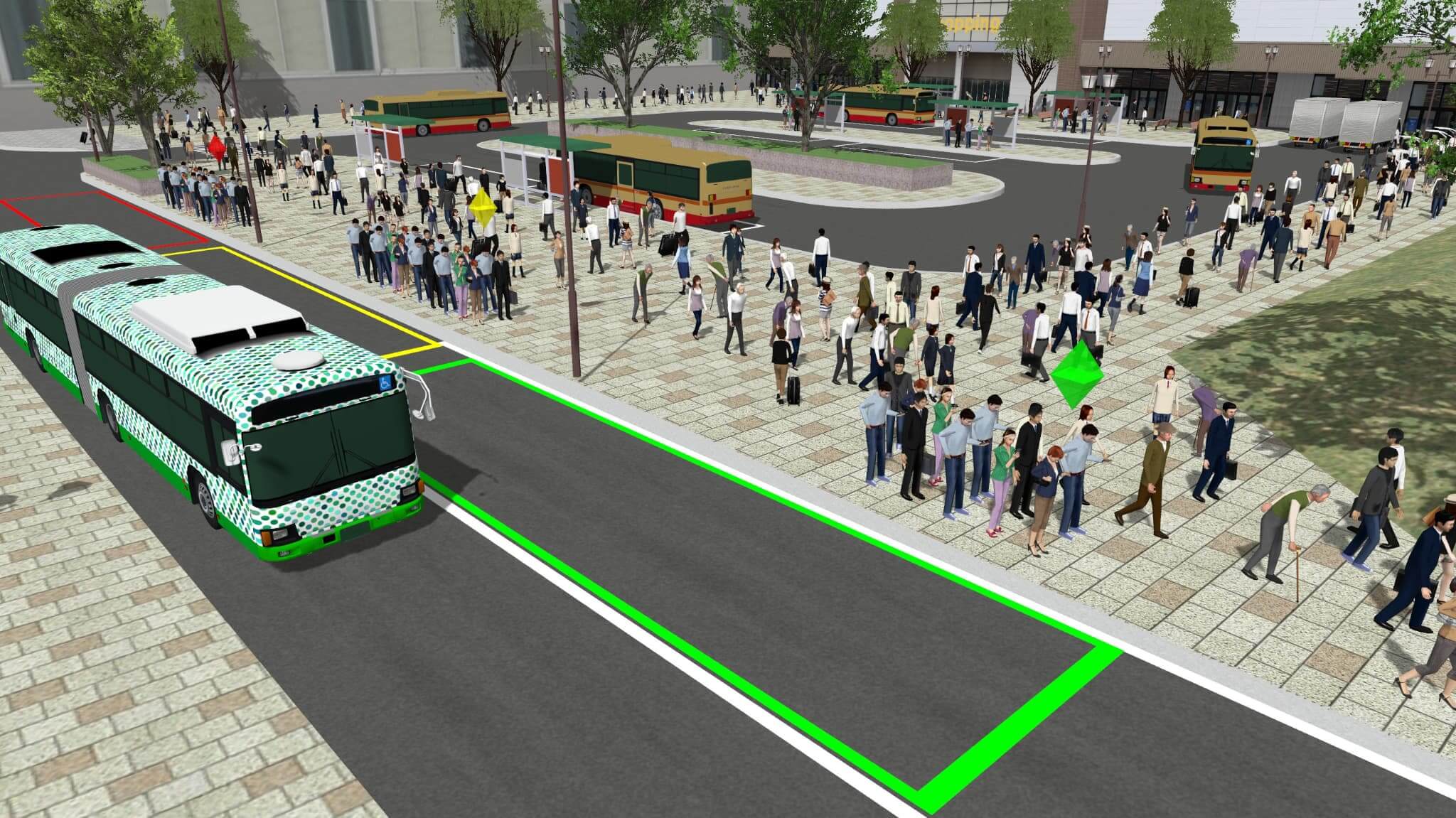

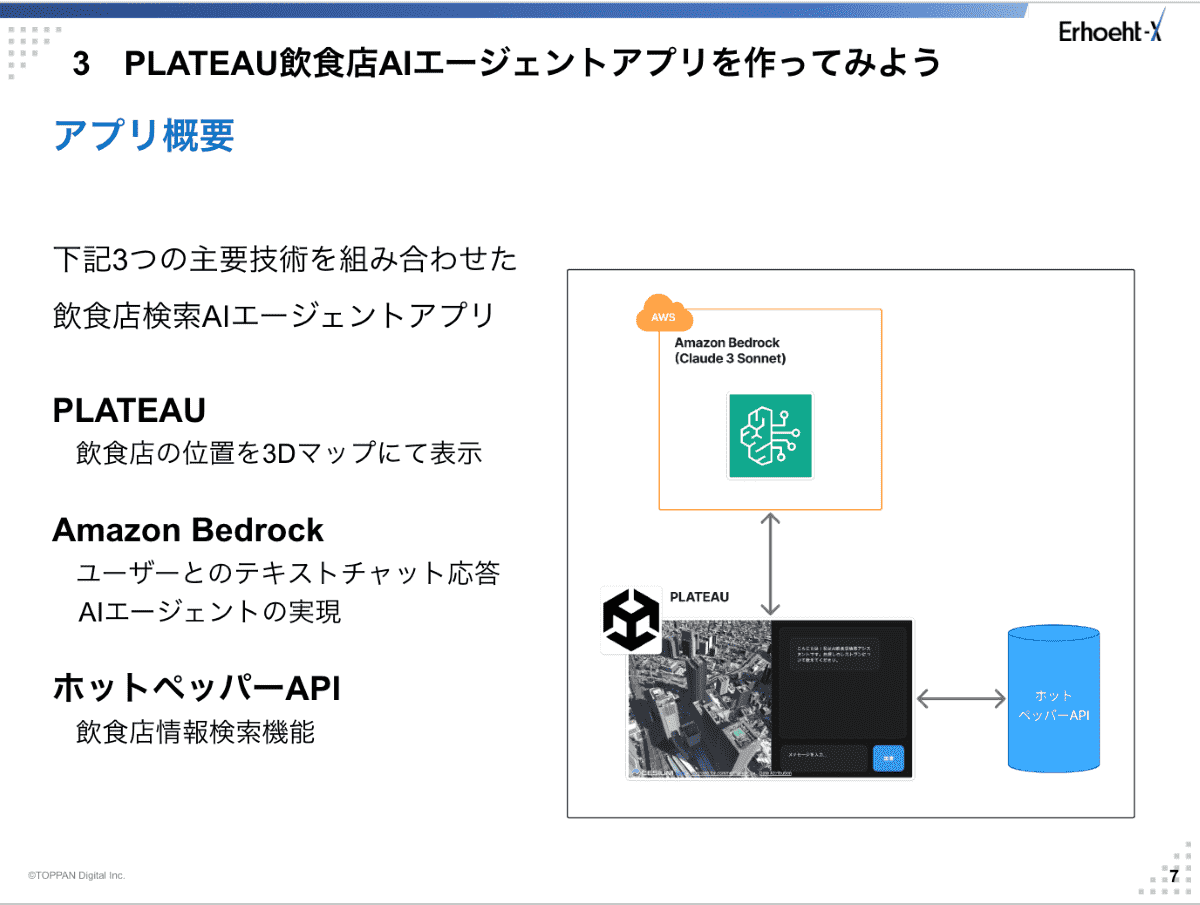

発表したのは、PLATEAUの3D都市モデルとAIエージェントを組み合わせた「飲食店AIエージェント」。チャット形式で「新宿の居酒屋」などと依頼すると、AIが人数や予算といった条件を対話的にヒアリングし、ユーザーの回答をもとに条件に合う店舗を検索して、PLATEAUの3D都市空間上にその位置をマーカーで表示する。候補を選択すれば店舗情報も確認できるというもの。

このシステムは、AIの対話エンジンにAmazon Bedrock、飲食店の情報検索にホットペッパーAPI、そして3D都市モデルの表示にUnityとCesium for Unityを連携させて構築されている。高原氏は、特にCesium for Unityの活用により、3D都市モデルの大容量データを手作業で加工していた従来の手法に比べ、開発が大幅に効率化された点を強調した。

技術的な特徴として、AIが検索条件がそろったと自ら判断し、Unity側のAPI検索関数を呼び出す「Function Calling」を実装している点を挙げた。

高原氏はまとめとして、緯度・経度を含む情報とPLATEAUの相性の良さを挙げ、今後は建物の用途といったPLATEAUの豊富なメタデータを活用することで、より高度で気の利いたアプリケーションが実現できるとの展望を語った。

山口氏も「以前は3D都市モデルのギガファイルのデータと格闘していたが、いまは便利になった」ことに大きく共感。また、「自然言語で対話しながら予約できるのはとても便利」とコメントした。久田氏は、「Cesium for Unityをうまく活用する(ストリーミングで3Dタイルを取得し、距離に応じて描画を調整するなど)と、スマートフォンでも軽快に動くものが作れる可能性がある」とアドバイスした。

PLATEAU ×自転車シュミレーター(稲葉 大輔氏)

Project ER TOHOKUの稲葉氏は、PLATEAUを活用して開発した自転車交通安全シミュレーターを発表した。Project ER TOHOKUは、稲葉氏らがゲーム制作で東北を盛り上げようと活動しているチームで、「PLATEAU AWARD 2024」で奨励賞を受賞している。今回のLTでは、その奨励賞を受賞した「バイセコーでGO」を紹介した。

「バイセコーでGO」は、自転車の交通ルールをゲーム感覚で楽しく学べるようにと開発されたもの。最大の特徴は違反検知機能である。PLATEAUで再現された街を走行中、信号無視や通行禁止エリアへの進入といった違反をすると、反則金としてスコアが減点される仕組みだ。自分の住む街を舞台にすることにより、交通ルールをより身近に、リアルに学べる。

自転車講習会で使ったり、初めて自転車に乗る子ども向けのシミュレーターに活用したりできるのではないかと考えていたが、チーム全員がプログラミング初心者であることから、開発はうまく進まなかったそうだ。特に、仙台市のような広大な3D都市モデルにリアリティを持ったオブジェクトを配置するなどの作業が難しいという。しかし、「このままで終わりたくない」と奮起し、その後、簡易版としてフードデリバリーをテーマにしたiPhoneアプリをリリースしたという。

今後はさらに技術力を高めてリアリティを追求し、仙台の街を舞台にした正式版の配信を目指すという。将来的には、同様の課題を抱える自動車や電動キックボード版への展開も視野に入れているという。稲葉氏は、ゲームを通じて誰もがルールとマナーを意識する社会の実現に貢献したいと、長期的な活動への意欲を示した。

久田氏は、「アイデアと『作りたい』という情熱があれば、AIなども活用して誰もが素晴らしいものが作れる楽しい時代になってきた」とし、今後の展開に期待を述べた。山口氏は「ゲームをしながら自転車のルールを学べるというコンテンツとしての良さ」に言及した。

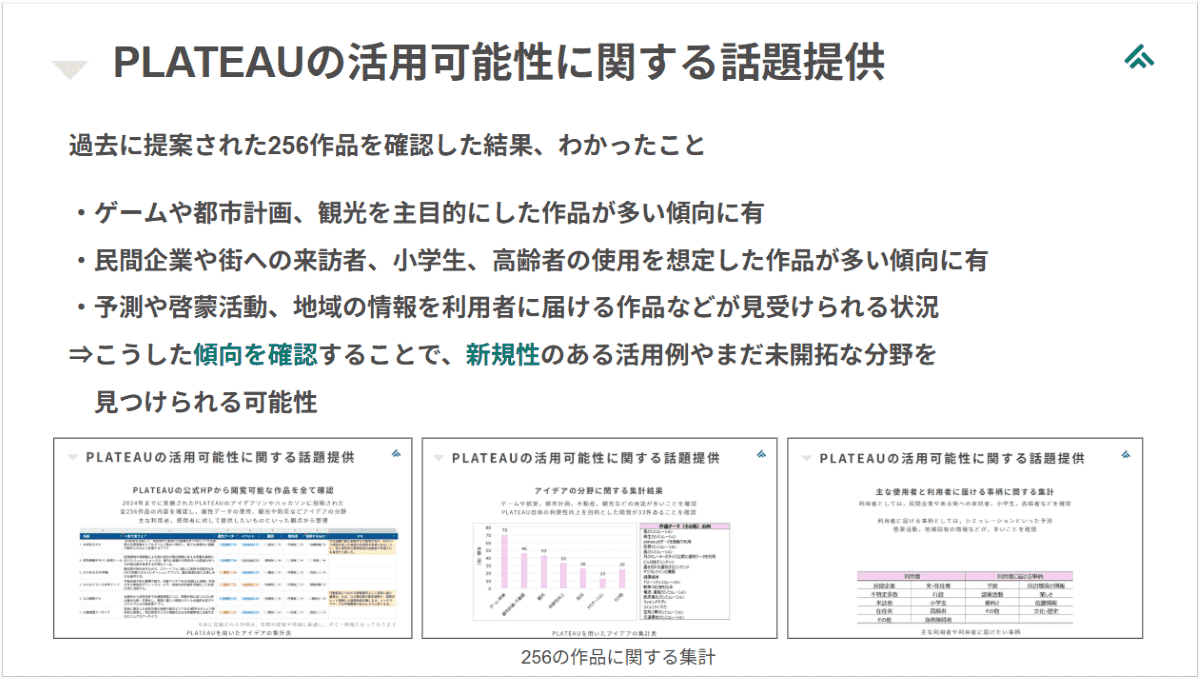

PLATEAU作品256件の分析から考える未開拓領域および生成AIの活用(三枝 将人氏)

大学で土木工学やデジタルツインに関して学んでいるという三枝氏は、PLATEAU作品を作るうえでのユニークな方法論を紹介した。三枝氏は「PLATEAU AWARD 2024」にて、都市における野生動物の出没とその対策方法に関してPLATEAUを活用した作品「WILD PLATEAU」を提案し奨励賞を獲得しているが、その作品を着想した際に用いた方法だ。

三枝氏が提唱する方法は2つの柱から成る。

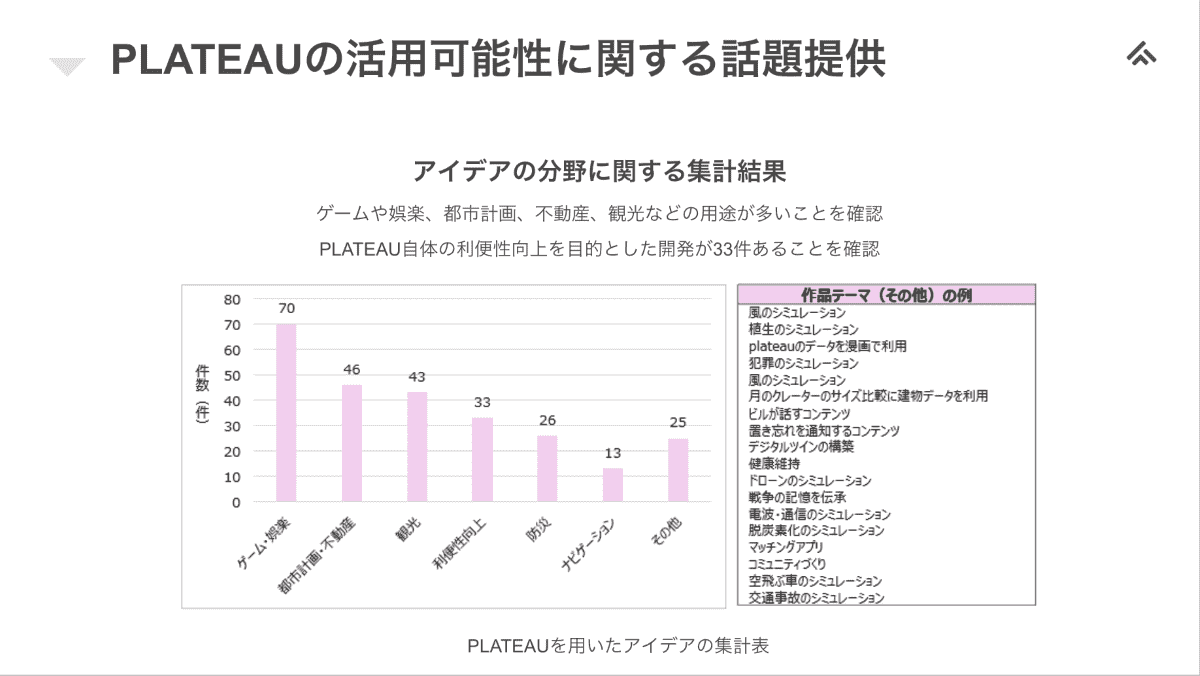

ひとつは、過去のハッカソンなどで提案された256件のPLATEAU作品を分析し、傾向を把握することだ。実際に、2024年までにアイデアソン・ハッカソンで生まれた256作品を、「属性データを使用しているか」「どういった分野か」「利用者と提供価値は何か」といった項目で分析した。この分析から、三枝氏は「ゲーム・娯楽」「都市計画・不動産」「観光」分野に作品が集中している一方、「都市に出没する野生動物」といったテーマは未開拓の領域であることを見いだしたという。

もうひとつの柱が、3Dモデル生成AIといった補助ツールの積極的な活用である。これにより、モデリングなどの専門知識がない開発初心者でも、質の高いビジュアルを持つ作品制作のハードルが大きく下がると述べた。

実際に三枝氏は、この2つのアプローチを組み合わせ、未開拓領域であった「野生動物」をテーマにした学習ゲーム「WILD PLATEAU」を考案。動物キャラクターを3D生成AIで用意し、PLATEAUの都市モデルを動物が屋根や電柱を移動するリアルなフィールドとして活用した。

三枝氏は、過去作品の分析による着眼点と、生成AIなどの開発ツールを組み合わせることで、誰でもユニークな作品を生み出せる可能性を提示し、発表を締めくくった。

山口氏は「『WILD PLATEAU』の都市×動物という組み合わせは、あまり見たことがなくとても新鮮だった」とコメント。久田氏はこれまでに256もの作品が生まれていたことに感嘆し、「今後に向けて、分析結果をぜひオープンにしてほしい。みんなの参考になるはず」と三枝氏に要望した。

PLATEAU 都市データによるメタバースジェネレーター(杉村 知昭氏)

建築とVRのバックグラウンドを持つメタバース・3D空間デザイナーの杉村(Tomo)氏は、「PLATEAU AWARD 2022」と「PLATEAU AWARD 2024」にエントリーし、2024では作品「バーチャル新小岩」で奨励賞を受賞している。

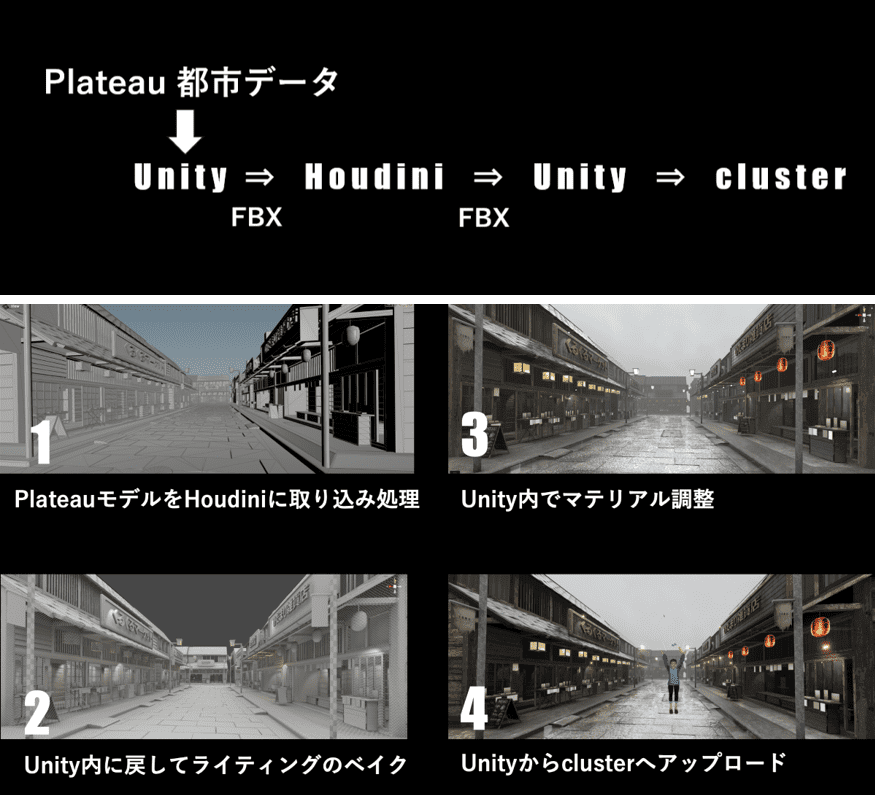

今回のLTでは、任意の都市の3D都市モデルを、アート性の高いメタバース空間として自動生成する「メタバースジェネレーター」の構想を発表した。このジェネレーターの核となるのが、プロシージャル(手続記述型)なモデリングを得意とするソフトウェア「Houdini」である。3D都市モデルが持つ建物の形状データを基に、Houdiniで構築したルールセットを用いて新たな建築デザインを自動で生成し、メタバースプラットフォーム「Cluster」上に展開することを目指す。

杉村氏は、現状ではUnityとHoudiniとの間でデータを書き出し・読み込みする必要があり、ワークフローが煩雑であると指摘。

この課題を解決するため、Unity内でHoudiniの機能を利用できる「Houdini Engine」の活用を提案した。これにより、PLATEAUデータの取得から建築生成、Clusterへの書き出しまでを、Unity上でシームレスに完結させることが可能になるという。

この技術が確立されれば、誰でも手軽に「自分の街のメタバース」を創造できるようになる。杉村氏は、「PLATEAU AWARD 2025」に向け、この「任意の都市のメタバース化」技術の実現に挑戦すると意気込みを語った。

久田氏は、「将来的には、PLATEAUの属性情報を基にして、既存の建物の見た目を自動で変えていくこともできそう。デジタルツインを基にしてパラレルワールドな街を生成できそうで、ワクワクする」と、可能性を指摘した。山口氏は「自分の街をメタバース空間でSF風やレトロ風に作って、その中で遊べたらとても楽しそう」と期待を述べた。

UE+Cesium+VRでPLATEAUを使ってみた(sentomo氏)

建設業向けVRアプリケーション開発に携わるsentomo氏は、PLATEAUの3D都市モデルをUE(Unreal Engine)とVRで利用する際の、2つの異なる実装方法(Unreal Engine + Cesium + PLATEAU + VR 、PLATEAU SDK for Unreal + VR)について検証を行ったとして、その結果を報告した。

まず、Cesiumについて次のようにまとめた。任意の緯度経度を指定するだけでその地点の地形データを表示できる点、またBing MapsやGoogle Maps、PLATEAUなど多様なデータソースを切り替えやすい点が魅力であるとし、2024年6月にCesiumがPLATEAU Consortiumに参加したこともあり、今後PLATEAUとのさらなる連携が期待できるとした。

今回検証に使用したという環境は以下のとおり。

・デスクトップPC

Windows 11/NVIDIA GeForce RTX 4090/Intel i9-13900KF

・ノートPC

Windows 11/NVIDIA GeForce RTX 2070/Intel i7-9750H

・Unreal Engine 5.5.4

・Cesium for Unreal v2.17.0

・Meta Quest 3 + PC Link

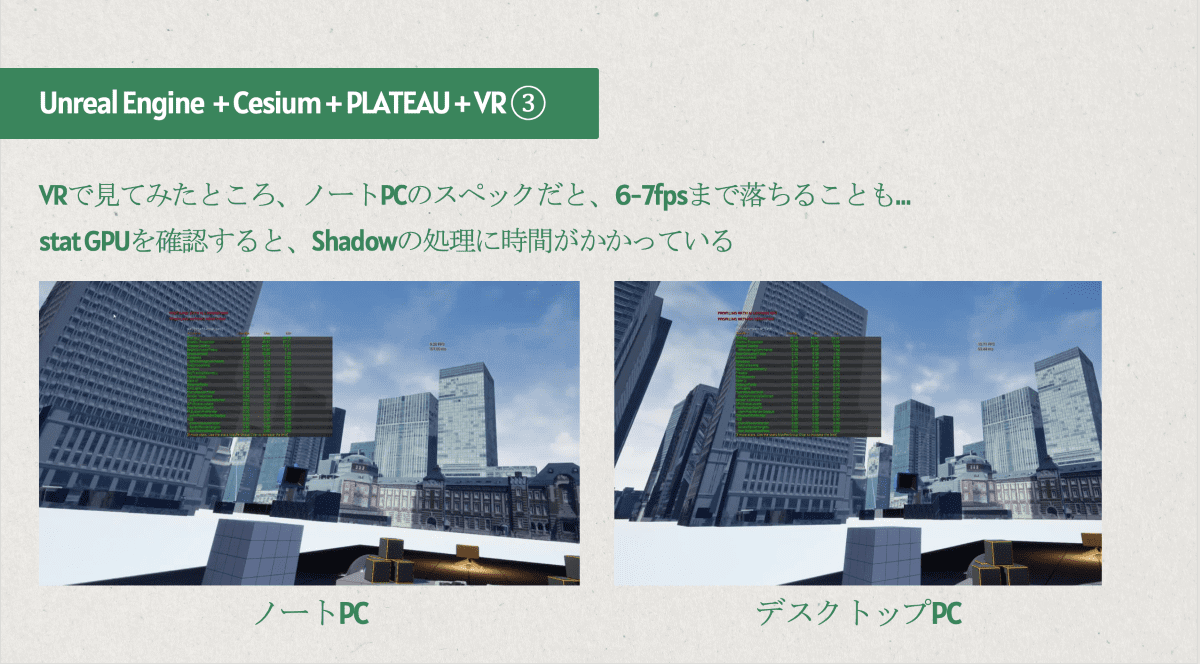

検証では、まず、データをリアルタイムでストリーミング描写する「Cesium for Unreal」で試行。Unreal EngineのVRテンプレートを使ってCesium経由で表示したPLATEAUをVRで視聴したところ、パフォーマンスが振るわず、低スペックのノートPCではフレームレートが6〜7fpsまで低下。高スペックのデスクトップPCでも快適とはいえない結果だった。GPU負荷はシャドウ周りの処理に集中していたという。

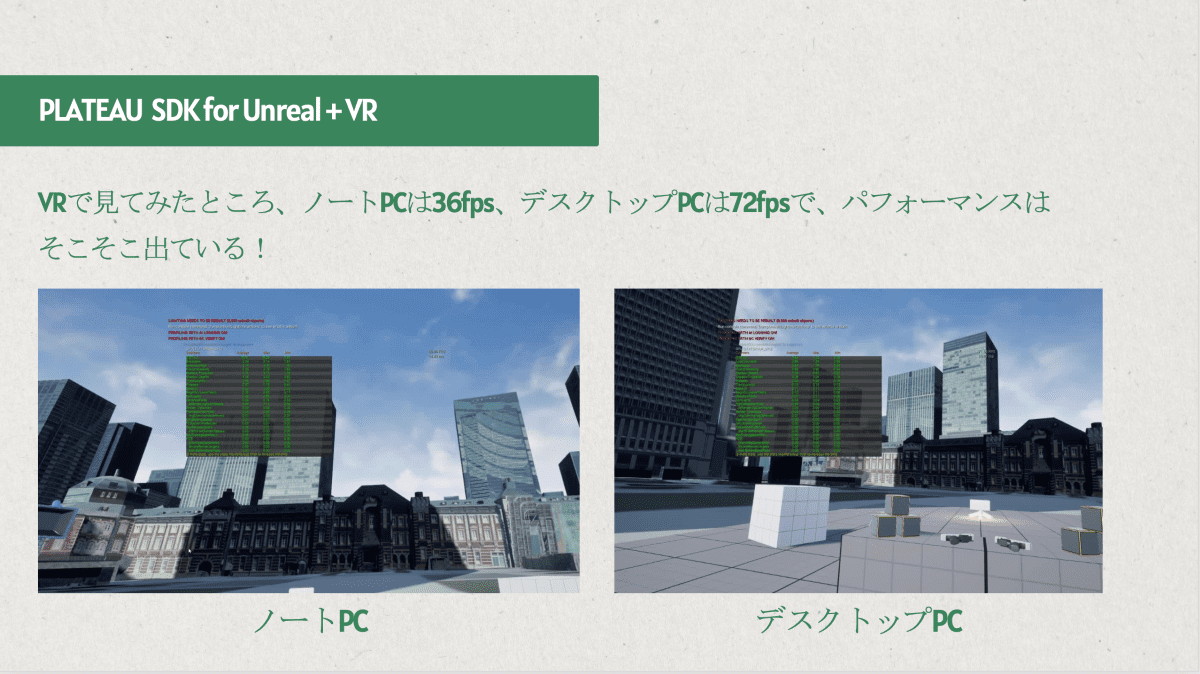

次に、3D都市モデルのデータを事前にインポートする「PLATEAU SDK for Unreal」を使って、VRでの視聴を検証した。こちらではパフォーマンスが劇的に改善され、両PCで快適な動作が確認できた。その一方で、約3km四方のデータをインポートするのに1時間以上を要するといった課題が浮かび上がった。

sentomo氏は、現状では「利便性のCesium」と「パフォーマンスのSDK」という明確なトレードオフ関係があると指摘。快適なVR体験のためにはSDKに軍配が上がるものの、ランタイムで手軽に扱いたいというニーズは大きい。

今後は、SDKのインポート設定にあったテクスチャ結合のような最適化手法をCesiumに応用できないか検証するとともに、Cesium Ion側でテクスチャの解像度を落とした軽量なデータセットが提供されることへの期待を述べ、発表を締めくくった。

久田氏は、PLATEAU SDKでのインポートに関して、PLATEAU VIEWでエリアを指定して、CityGMLをローカルにダウンロードしてからインポートすると、もっと早くできる可能性があることを示唆した。山口氏は、SDKとCesiumの比較が非常に興味深いとし、ランタイム表示のパフォーマンス改善に関するレポート等があれば、ぜひ拝見したいと述べた。

3D都市モデルで関西のオーバーツーリズムを改善させる ~学生目線で見る、3D都市モデルの可能性~(萩田 梛央氏)

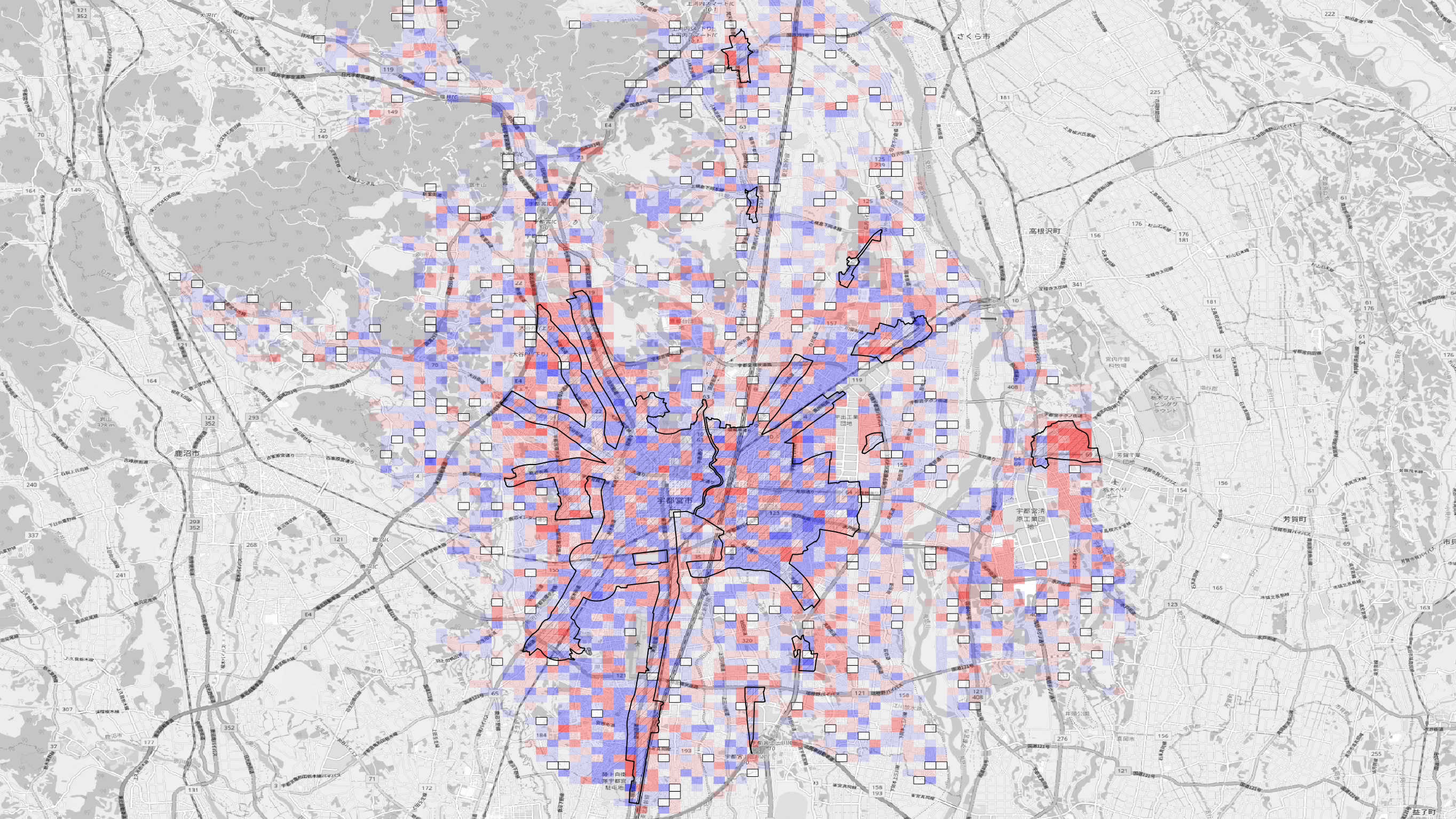

萩田氏は、2025年3月の「PLATEAU × 関西未来創造アイデアソン」にてチームで考案した「3D都市モデルで関西のオーバーツーリズムを改善させる」というアイデアの形成過程を発表した。

アイデアソンのテーマは「『関西の未来社会』なにができる?を考えてみよう」だったが、静岡で生まれ育った萩田氏は大阪に関する知識をほとんど持っていなかった。そこで、当日は新大阪駅から会場のあるJR大阪駅周辺まで歩き、大阪の街並みを見ながら課題を探したという。チームには観光や企業のPRに携わるメンバーもいたため、テクノロジーに寄った視点だけでなく、より幅広い視点で考えることができたと述べた。

チームのディスカッションでは、観光客が急増する関西地方において、ゴミ問題や交通渋滞、そして特に外国人観光客が困難を感じる梅田駅周辺の「ダンジョン」と称される複雑な駅でのナビゲーション問題に着目。テクノロジー分野だけでなく、観光や企業PRといった多様な専門性を持つメンバーでブレストしたからこそ、多角的な課題が見えてきたという。

久田氏は、「アイデアソンで初めて会ったメンバーたちとの非常に面白いチャレンジだったと思う。実現すれば他の地域でも使えるようになるのではないか」と述べた。山口氏も、「ゴミ箱の位置や観光スポットの混雑具合などをアプリで可視化できればとても便利。大阪だけでなく東京などでも大いに応用できそう」とコメントした。

プロジェクションシェーダーつくってみた@PLATEAU Hack Challenge 2025 for ルーキー(菰池 拓真氏)

菰池氏は、2025年6月開催の「PLATEAU Hack Challenge for ルーキー」で開発した「プロジェクションシェーダー」について発表した。これは、PLATEAUの3D都市モデルをキャンバスとして、プロジェクションマッピングのシミュレーションを行うためのツールだ。

開発の動機として、PLATEAU Toolkit SDKで時間や天候の表現が手軽に行えることから、光環境もイメージしやすくなるのではないかと思い、プロジェクションマッピングの簡易的なシミュレーションツールが実装できるのではないかと考えた、と菰池氏は述べた。

菰池氏が制作したシェーダーは、3D都市モデルの建物に映像を投影しながら、画角などをインタラクティブに調整できる。さらに、実際のプロジェクターの機種やルーメン数(光量)といった機材スペックを確認しながらシミュレーションできる実用性も備えており、より現実に即した企画検討を可能にする。

開発過程で得られた知見として、菰池氏はいくつかの技術的課題を共有した。複数のプロジェクターの光を合成する場合に処理が複雑になることに加え、特に大きな発見として、自作シェーダーがPLATEAU SDKのRendering Toolkitと競合してしまう問題を挙げた。ハッカソン期間中は応急処置で対応したが、今後調整していきたいという。

菰池氏は、高精細なPLATEAUの3D都市モデル上でのシミュレーションはコンテンツ制作に非常に有効であると結論付け、こうした技術的課題を乗り越え、共有していくことの重要性を訴えた。

久田氏は、「開発ではツールキットとの衝突など一筋縄でいかないこともあるが、実践的な課題の発見は非常に貴重。建築物の内側の形状(屋内空間)を表現するLOD4を使ってコンサート会場の中やステージをどう作るかというシミュレーションにも応用できそう」と述べた。山口氏は、「最初のビジュアルで驚かされた。建造物を利用してアート表現できることに感動した」とコメントをした。

以上で8組の発表が終了。久田氏は、「こうしたLTイベントで個々人のアイデアや開発の知見が多くの人たちに共有されるのは素晴らしいこと」とコメント。また、「みなさんも『こんなアイデアがある』、『こんなのを作ってみた』ということがあれば、次回のLTに参加して発表してみてほしい。気軽に、“一歩”を踏み出してくれたらうれしい」と、視聴者にメッセージを送り、LT 08を締めくくった。