PLATEAU活用事例とアイデア・知見を共有し、3D都市モデルを使ったまちづくりを加速させた自治体交流会

「PLATEAUサミット(自治体交流会)in さいたま」 レポート

2025年7月24、25日の2日間、「PLATEAUサミット(自治体交流会)inさいたま」が埼玉県さいたま市で開催された。3D都市モデルの活用事例やノウハウを自治体同士で共有するための交流イベントだ。自治体による事例紹介や体験学習、ロールプレイング形式のワークショップなどが行われ、会場は盛り上がった。

- 文:

- 和田 知子(Wada Tomoko)

- 編集:

- 北島 幹雄(Kitashima Mikio)/ASCII STARTUP

- 撮影:

- 高橋 智(Takahashi Satoshi)

開催初日となる7月24日の冒頭、主催者を代表して、国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課 デジタル情報活用推進室長の高峯聡一郎氏が主催者としての挨拶を述べた。

「Project PLATEAUの取り組みを始めて6年目、今年度中に300都市が3D都市モデルのデータ整備を完了する予定です。現在はおよそ250の自治体のみなさまに使っていただいています。6年目ということもあり、実装・活用フェーズへ移行している最中で、さまざまなユースケースをPLATEAUの公式サイトでも公開しています。

また、『PLATEAUコンソーシアム』という産学官連携のプラットフォームがあり、200ほどの自治体が参加してくださっています。未参加の自治体のみなさんもぜひ加入していただき、輪を広げていただけたら幸いです。今回のイベントや懇親会を通して、自治体の枠を超えて、PLATEAUについてコミュニケーションを深めてください」

次に、開催地のさいたま市を代表し、さいたま市 都市局都市計画部 部長の蓮見純一氏が挨拶を述べた。

「さいたま市はPLATEAUのプロジェクトに初年度から参加し、3D都市モデルの整備およびユースケースの検討・実施に取り組んできました。私自身も、当時都市計画の職員として、紙の地図をデジタル化する業務に携わった経験があり、どのようなツールを使ったらよいかなど非常に悩んだ記憶があります。みなさんも日々悩みながら業務にあたっているのではないでしょうか。紙の地図がデジタル化され、二次元の地図が当たり前となったように、3D都市モデルも行政の事務や市民生活に根付いていくことがゴールになると思います。本日は、さまざまな自治体のみなさまがPLATEAUに関する経験と知見を持ち寄って、社会実装に向けたネットワークを構築していただくための重要な機会です。今後の都市計画をはじめ、多様な分野で3D都市モデルを活用するためのヒントや気づきを共有できたらありがたいと考えています」

続いて、国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課 デジタル情報活用推進室 課長補佐の野田孝之氏によるPLATEAUの概要説明が行われた。

野田氏は3D都市モデルが建物等の属性情報を付与した地図であるという特徴を述べ、オープンイノベーションを推進していることなどを説明。自治体だけでなく、民間企業や大学といった多様な関係者が連携するエコシステムの構築を目指していると強調した。これまでの活用事例として、災害リスクの可視化、太陽光発電パネルのエリア設定最適化、公園管理のDXなどを挙げ、PLATEAU公式サイトでユースケースを公開中であると紹介した。

さらに野田氏は、「3D都市モデルを整備・活用される自治体向けの補助金も用意しています。補助対象はモデル作成、都市モデルを使ったアプリ開発、ハッカソンなどの推進イベントなど多彩」と述べ、2025年度も全52件、約100都市の地方公共団体のプロジェクトの補助が採択されていることを説明。「この後、自治体による活動事例を順次発表いただきます。ぜひご覧ください」と締めくくった。

7つの自治体がPLATEAU活用事例を発表

PLATEAU活用事例発表では、埼玉県、埼玉県さいたま市、埼玉県熊谷市、島根県隠岐の島町、東京都狛江市、千葉県千葉市、東京都八王子市の、7つの自治体が3D都市モデルを使った地域課題解決法を発表した。

3D都市モデルを活用した、洪水時における災害リスクの可視化(埼玉県)

埼玉県 都市整備部 都市計画課 総務・企画・景観・屋外広告物担当 主査 野澤 知美氏(右)

埼玉県は面積およそ3,800平方キロメートル、730万人が暮らす県全域の3D都市モデルのデータ整備を進め、2027年3月までに完了させる予定だという。2025年3月時点で全面積の35%までデータ整備が進み、これを災害対策に活用している。その事例が、豪雨や台風による浸水リスクの可視化だ。県内に荒川、利根川という大きな河川が流れ、近年は豪雨発生回数が増え浸水リスクが高まっている。そこで、堤防の拡幅や放水路、排水機場の整備といったハード面の治水対策を行いながら、ITを活用した河川防災情報の拡充を実施。ソフト面の災害対策を進めるうえで、3D都市モデルが役立っている。

「避難行動を促すためには、視覚的にわかりやすくインパクトのあるかたちで災害リスクを伝えることが大切」との考えから、3D都市モデルを用いて建築物モデルと洪水浸水想定モデル、土砂災害警戒区域モデルを重ね、立体的なハザードマップを作成。時系列の浸水シミュレーションデータも組み合わせ、時間軸を意識した避難計画や避難ルートの検討ができるようにしている。

浸水によって市町村の枠を超えて被害が広がることから、県が中心となって災害リスクの可視化を進めているところが特徴。埼玉県が整備した3D都市モデルは、国や埼玉県のホームページでオープンデータとして公開中だ。

3D都市モデルを公民連携で幅広く活用(さいたま市)

今回のイベント会場でもある埼玉県さいたま市は、人口135万人の政令指定都市。国内ではめずらしく人口増加が続き、2035年にピークを迎える推計だ。交通アクセス、自然環境、教育、スポーツ、災害への強さなどさまざまな魅力があり、住みやすいまちとして知名度が高いという。

この環境を生かしながら、都市課題の解決や、市民のウェルビーイングな暮らしを実現するために、デジタル・インフラとして3D都市モデルを活用し、まちづくりDXを推進している。市内全域の3D都市モデルの整備を進め、定期的に更新するとともに、LODの拡張や地物の追加を計画的に実施。そのデータ活用例は幅広く、市民参加型のまちづくり、防災、環境、まちづくりのシミュレーション、地域活性化、コミュニティの形成、ICT教育など幅広い。ここから、進行中の事例が紹介された。

例えば、2024年度からスタートした「SAITAMA Minecraft AWARD」は、まちづくりへの市民参画を促進する取組。3D都市モデルをもとに、大宮・さいたま新都心エリア、浦和エリアのMinecraftワールドデータを作成して公開。こども向けのワークショップやコンテストを開催し、多くの市民が3Dの街のデータでまちづくりを考えるきっかけを生み出している。このほか、市内のシビックテック団体と連携したアイデアソンやハンズオンの開催、民間企業との連携による取組の推進事例も紹介。3D都市モデルの活用を通じて、市民生活や行政事務においてデジタルツインが当たり前になる環境づくりを目指している。

「熊谷スマートシティ」の実現に向けたDXの推進(熊谷市)

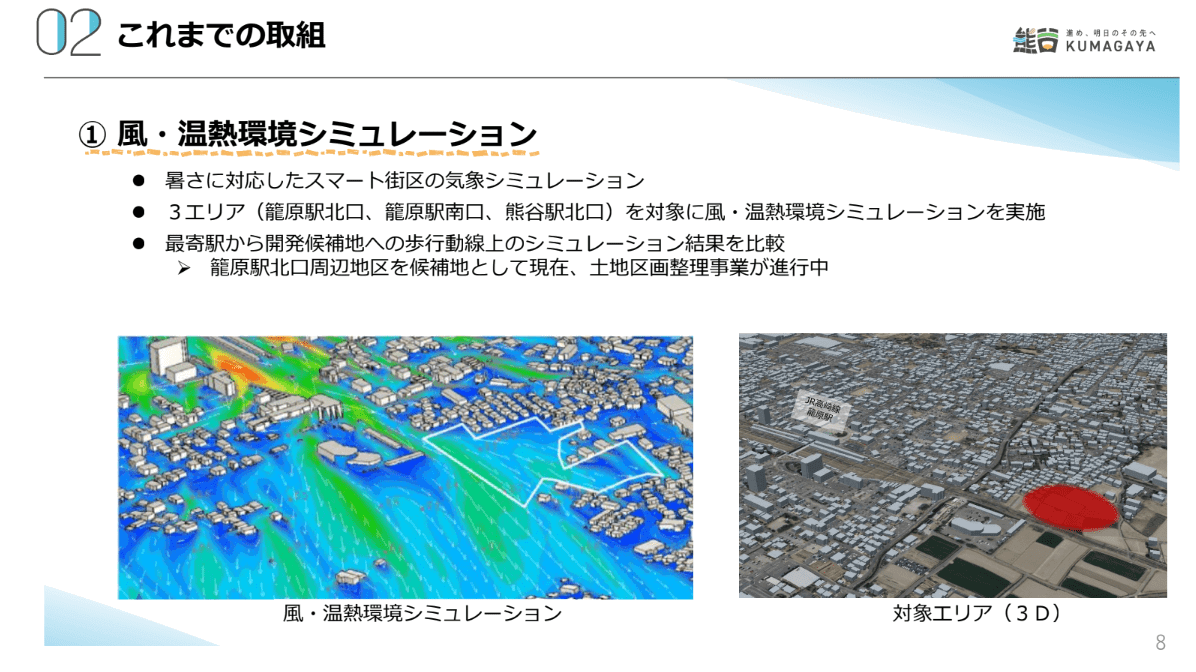

埼玉県熊谷市は2018年に当時の国内最高気温41.1℃を観測するなど、“暑いまち”として知られている。そこで、暑さをはじめとした地域課題をデジタルと公民連携の力により解決し、快適なまちづくりを進めるために、スマートシティの取り組みを推進している。令和2年度に国土交通省のスマートシティ重点事業化推進プロジェクトに選定され、市内全域の3D都市モデルを整備。もっともシンプルなデータであるLOD1でのデータ整備が完了し、現在は補助金を活用しながら、より精緻なLOD2データの拡充を進めるとともに、ユースケース開発に取り組んでいる。

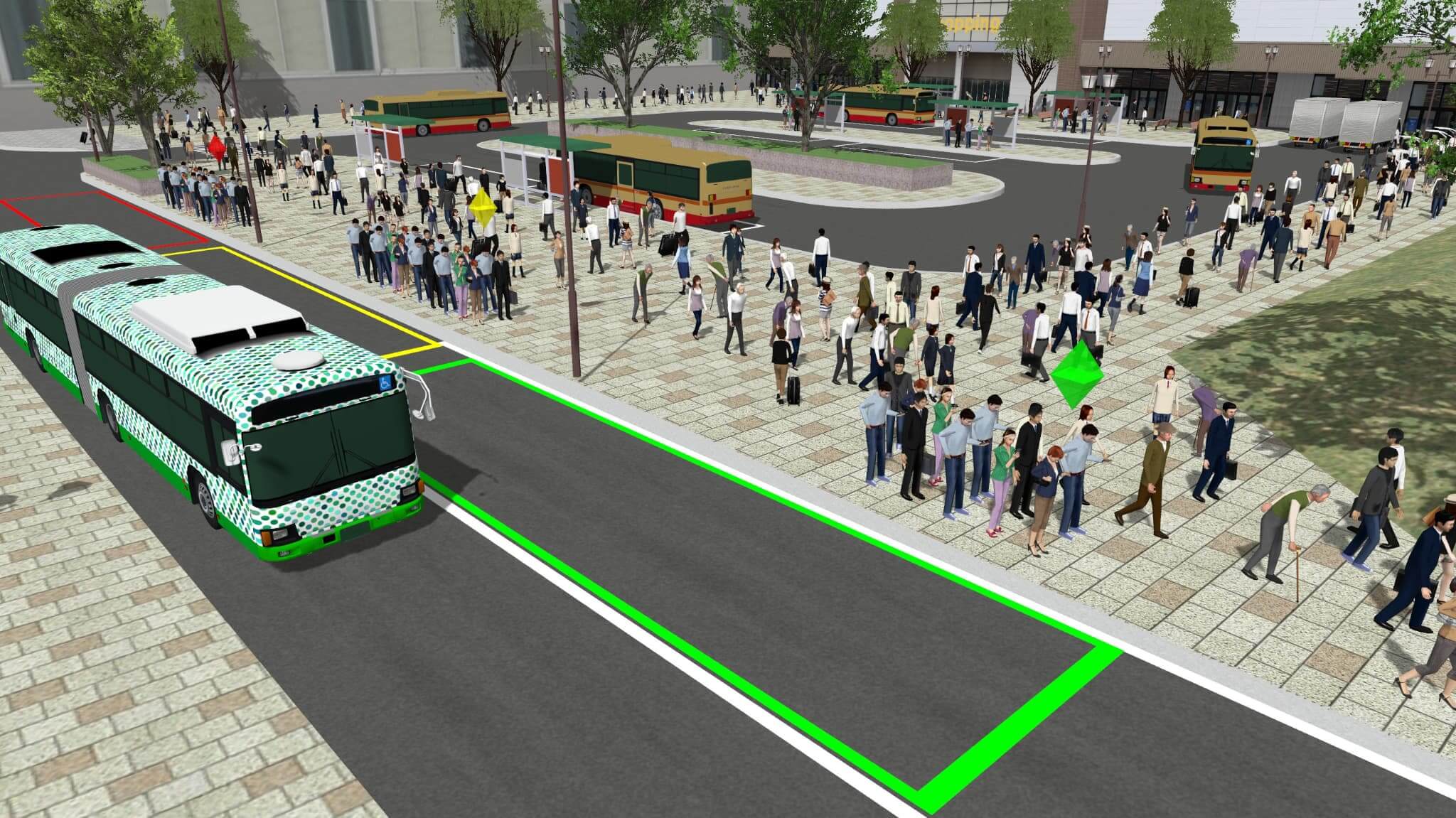

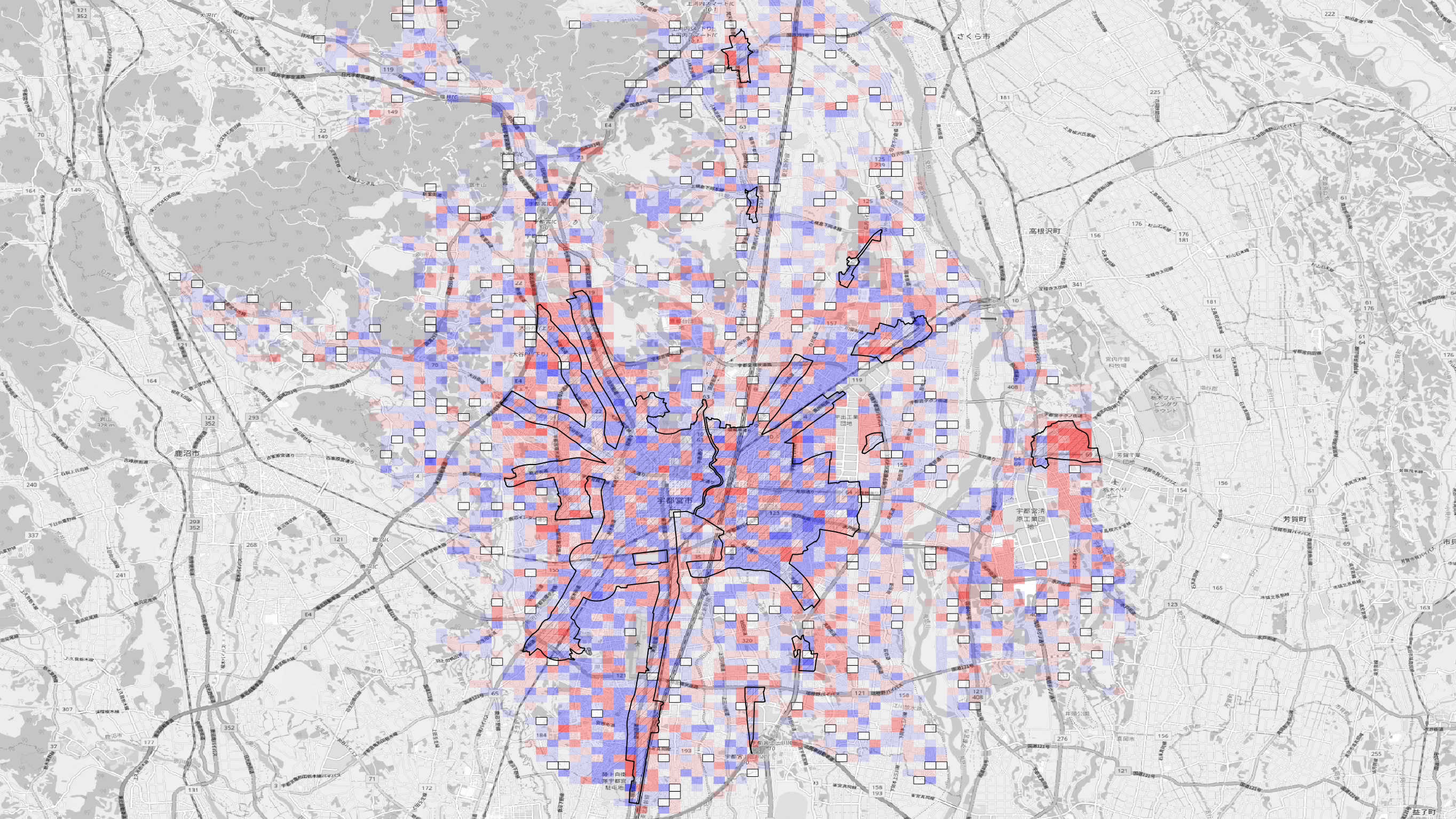

これまでの3D都市モデル活用法として、暑さに対応したスマート街区の風・温熱環境シミュレーションが挙げられた。暑い中でも住みやすいエリアを模索し、JR高崎線の籠原駅近くが選定され、土地区画整理事業が進行中だ。また、熊谷地方気象台と市街地の気温が異なることから、市街地センサーのデータと3D都市モデルを活用し、風や建物の影響を考慮した気象シミュレーションを実施。LINE公式アカウント「クマぶら」で提供しているデジタルサービス「暑さ対策スマートパッケージ」を通じて、市街地の相対的な暑さの分布情報を市民に提供している。

このほかの取り組みとして、水害発生時における時系列浸水と避難所までの避難ルートを3Dで可視化する取り組みや、まちづくりへの関心と愛着心の向上を目的とした、高校生向けの3D都市モデルを活用したまちづくりワークショップなどを紹介。今後は、近隣市で構成する一部事務組合による市町村域を超えたユースケース開発を実施する予定。

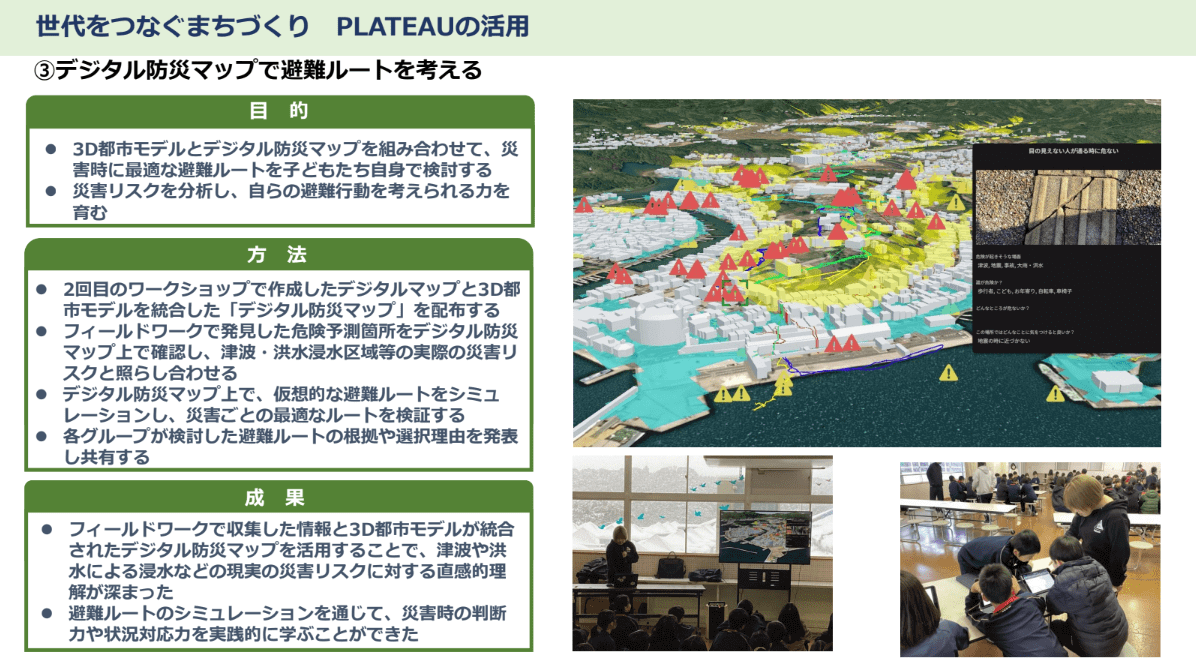

世代をつなぐまちづくりのための防災教育×デジタル教育(隠岐の島町)

島根県隠岐の島町は隠岐諸島最大の島であり、人口は約1万3,000人。近年は人口減少と車社会の到来により、まちが拡散し、まちの玄関口である西郷港周辺のにぎわいが減少している。そこで、離島モデルのコンパクトシティを目指し、立地適正化計画において都市機能の強化を図る重点エリアとして西郷港周辺を位置づけ、まちづくりを推進している。具体的には公民連携による施設整備、海とまちとつなぐ空間整備などに加え、世代をつなぐまちづくりを実施。この活動にPLATEAUの3D都市モデルデータを生かしているという。

3D都市モデルは、西郷港周辺を含む都市計画区域内が整備され、ランドマーク10棟はLOD2で整備。世代をつなぐまちづくりの一環として、このデータを使った防災教育とデジタル教育を学校の授業に取り入れている。小学5年生と中学3年生を対象に、子どもたちと一緒に地域を歩き、危険箇所を見つけるフィールドワーク、デジタルマップへの反映、作成したデジタルマップと3D都市モデルの統合などを実践。子どもたち自身が災害時に最適な避難ルートを検討し、リスクを分析する力や避難行動を考える力を身につけるのが目的だ。

この結果、防災意識の向上が見られたほか、継続的なマップ更新、学校の防災訓練での活用、観光マップへの応用アイデアが出されるなど、教育現場でもデジタルツールを活用する意欲が高まっている。

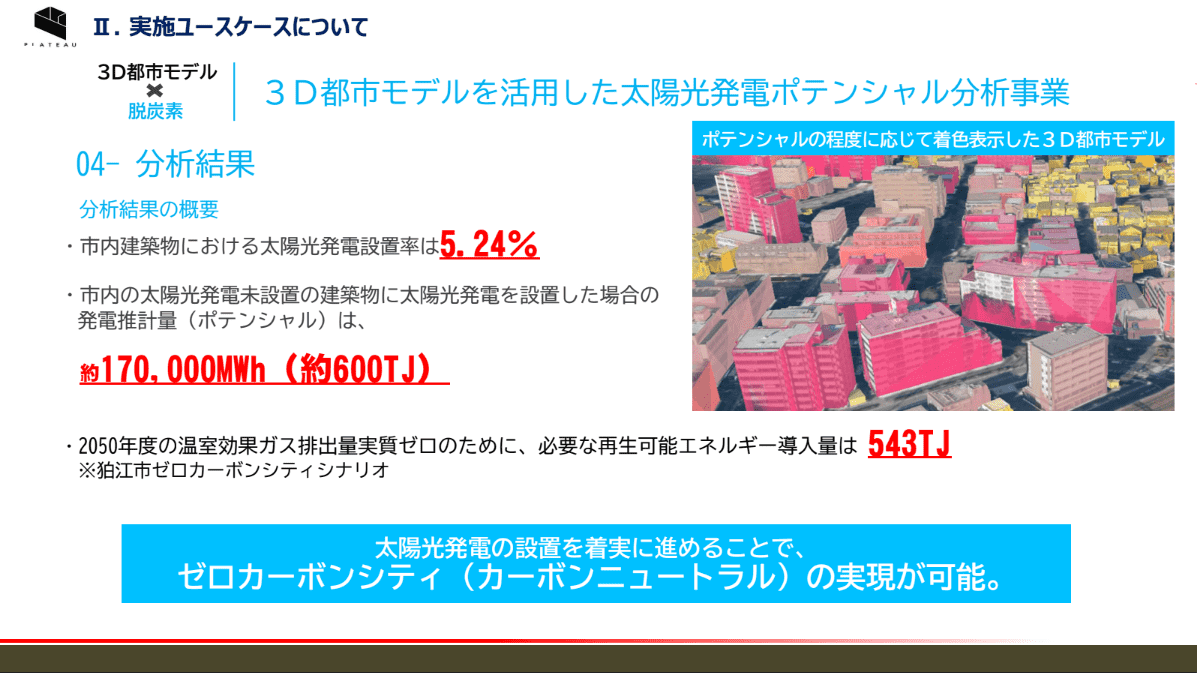

3D都市モデルを活用した太陽光発電ポテンシャル事業(狛江市)

東京都狛江市は人口8万2,000人。面積は6.39平方キロメートルで、東京都の自治体でもっとも小さく、全国でも2番目に小さい市だ。大部分が平坦な土地であり、人口密度が高く、市の大半が住宅地だという特徴がある。コンパクトかつ都市構造の境目がないことを生かし、市内全域の3D都市モデルデータを整備している。より効果的に活用するために、建物の屋根や壁を再現したLOD2モデルを採用。この詳細なデータを使った、太陽光発電ポテンシャル分析事業が行われている。

狛江市は2021年にゼロカーボンシティ宣言を表明し、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする目標を掲げる。導入余地がある再生可能エネルギーの大半は太陽光発電であることから、令和6年に太陽光発電を設置した場合の日射シミュレーションを行った。

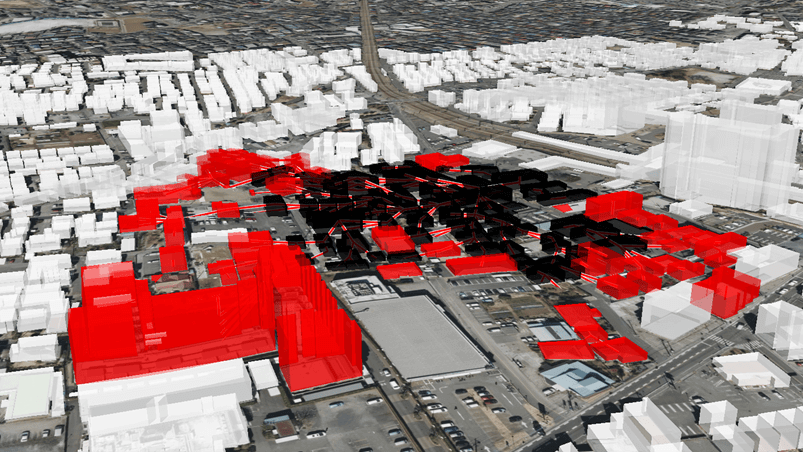

具体的には、3D都市モデルのLOD2のデータによって建築物の屋根形状と周辺環境データを分析。設置可能な屋根を調べ、各建物の発電推計量(ポテンシャル)を3Dマップ上に着色表示した。同時に航空写真をAIで判読し、現在の太陽光発電設備の設置状況を把握。現在の設置率は5.24%だが、今後設置可能な屋根に太陽光発電パネルを設置した場合のポテンシャルは約600TJ(テラジュール)となり、ゼロカーボンシティ実現に必要となる再生可能エネルギー導入量目標の543TJを超えるとの分析結果となった。3D都市モデルの活用により、市民への情報提供、必要な太陽光発電量の明確化、ポテンシャルの高い建造物へのアプローチといったメリットが生まれている。

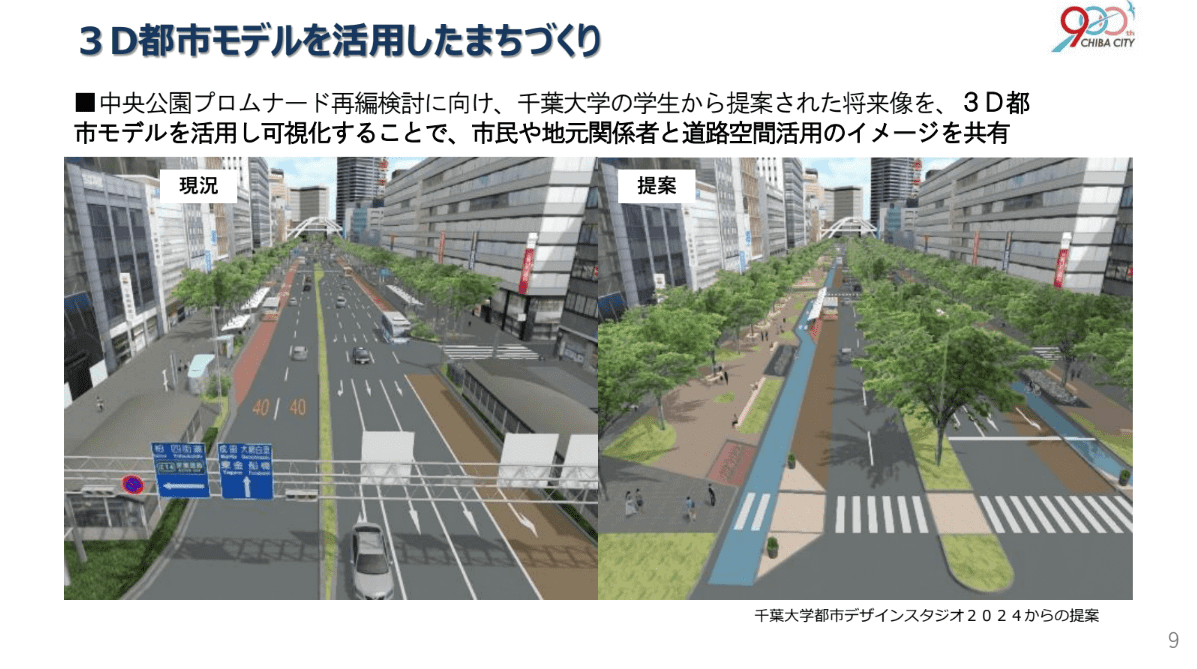

まちなか再整備による官民連携合意形成について(千葉市)

千葉駅周辺をより魅力的なまちにするために「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」を策定している千葉市。50年後の未来をイメージし、20年後の将来像を描いた計画であり、将来像実現のための進行イメージが記されている。具体的には、駅周辺の再開発や千葉神社と一体となって整備される通町公園、千葉駅北部にある千葉公園の憩いの場をリニューアルなど、引き込む魅力となる施設を整備し、そこにつながる軸を整備していくという流れだ。

特に注力するのが、駅とこれらの施設を結ぶストリートのウォーカブル化。対象のひとつである千葉駅のメインストリート「中央公園プロムナード」は、幅員50mの大きな通りだ。ここをひと中心の空間に再編していくことを目的に、3D都市モデルを活用している。千葉市と千葉市中心市街地まちづくり協議会、千葉大学の3者で「中プロ・デザインラボ」を立ち上げ、将来像の検討を行っている。

3D都市モデルを活用し、千葉大学の学生が「公園のような大通り」をコンセプトとした街路樹やベンチのある道路空間をビジュアル化することで、関係者と道路空間活用のイメージの共有に活用した。今後は、魅力的なまちのビジョンを関係者と共有し、多角的な視点から議論を深めるための、プラットフォームとしての役割が期待されている。

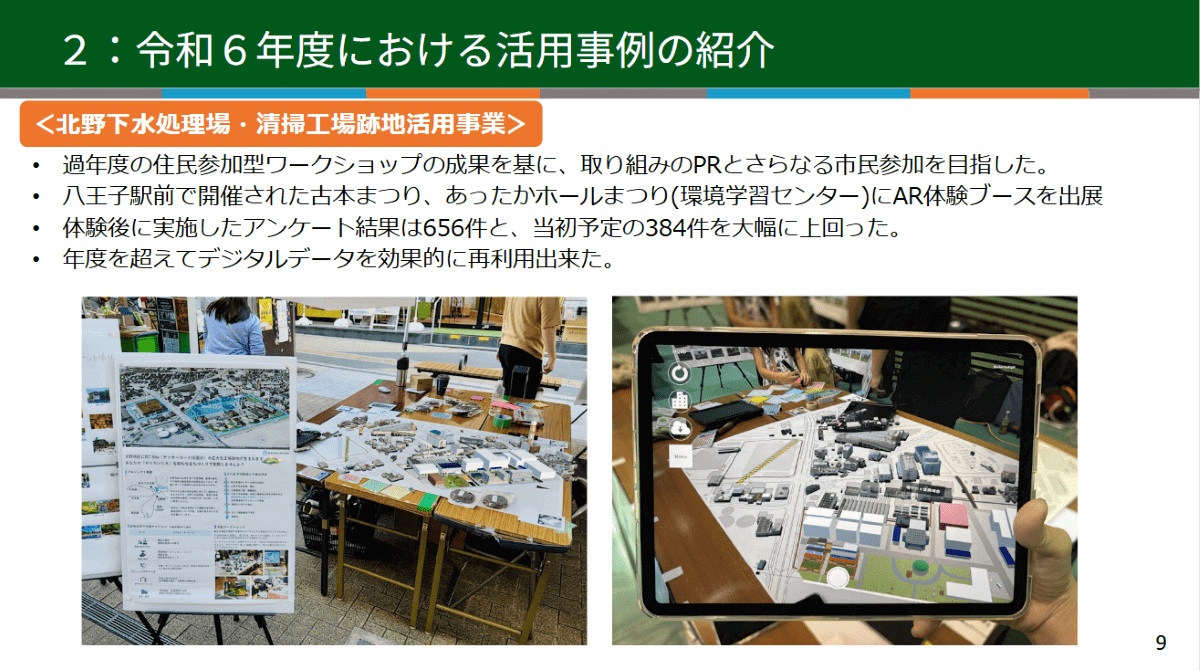

デジタルツイン基盤システムを活用した市民参加型ワークショップ(八王子市)

八王子市 都市計画部 土地利用計画課 課長補佐 辻 律人氏(右)

東京都八王子市は人口約58万人、面積は約180平方キロメートルで、東京都では2番目に大きい自治体。中心市街地にさまざまな機能を備えながら、市内には豊かな自然もある。同市の課題は、まちづくりへの市民参加促進と多様化であり、計画策定プロセスや目的を市民にわかりやすく伝えることが重要だという。そこで、PLATEAUの3D都市モデルを取り入れた住民説明会や市民参加型ワークショップを開催した。

事例の1つ目は、とちの木通り賑わい空間創出検討事業。ここはJR八王子駅南口から公園・ミュージアムなどが一体になった複合施設「桑都(そうと)の杜」をつなぐ主要道路だ。東京都立大学と共同でワークショップを実施し、該当エリアの3D都市モデルを、デジタルツイン基盤システム「torinome(トライノーム)」で整備。子どもからお年寄りまでがARを活用したまち歩き体験に挑戦した。参加者は道路上に自転車やポートを配置するなど、まちの未来をイメージしながら意見を出し合ったという。

2つ目は、北野下水処理場・清掃工場跡地活用事業。八王子駅前で開催したイベントにて、過去の住民参加型ワークショップの成果をもとにAR体験ブースを設置。体験した市民からの反響も大きかった。

これら3D都市モデル活用のメリットとしては、過年度のデータを有効利用できること、わかりやすさの向上、将来を見据えた意見を得られるなどがあるとのこと。市民のまちづくりへの関心を高めるために有益だと語られた。

「PLATEAU VIEW」ハンズオンセミナーで知識を深め、

PLATEAU川柳でノウハウの共有と交流を促進

PLATEAU川柳でノウハウの共有と交流を促進

1日目の後半には、株式会社Eukaryaによるハンズオンセミナー「PLATEAU VIEW 4.0の活用と自治体版PLATEAU VIEWの構築体験」が行われた。

「PLATEAU VIEW」は、WebブラウザベースでPLATEAU のデータをプレビューできる、Webアプリケーション。デジタル空間上に再現された3D都市モデルの都市をさまざまな角度から自由に閲覧できる。

同セミナーでは、「PLATEAU VIEW 4.0」の概要説明が行われた後、参加者はそれぞれ実際に操作を体験した。レクチャーを行った株式会社Eukaryaの田村賢哉氏は、「初めて操作する方は、この機会に『こんなことができるんだ』と体感いただくとともに、操作経験のある方は、まわりの方々と『自分たちはこういう使い方をしている』『こんなこともできる』と会話しながら、お互いに知見を交換していただきたい」と語りかけ、参加者同士の交流とノウハウの共有を促した。

ハンズオンセミナーの後には、参加者同士の交流促進を目的に、アイスブレイク兼ネットワーキングを実施。「PLATEAU」をお題として、参加者が思い思いの川柳を短冊に書きつづった。

自分たちが構築した空間イメージをARで体感

「XRまちづくり模擬ワークショップ」

「XRまちづくり模擬ワークショップ」

2日目午前中は、株式会社ホロラボによる「XRまちづくり模擬ワークショップ」が行われた。同ワークショップでは、3D都市モデルを使ったデータの基本的な学習にはじまり、ARを活用して空間イメージを構築する体験をチームに分かれて行った。

株式会社ホロラボの伊藤武仙氏は、従来の市民参加型のまちづくりワークショップでは、「参加者層が限定的で若者はあまり参加してくれない」ことや、話し合いの結果は紙のテキストや簡易な模型という形で残されるが「イメージしづらく伝わりにくい」といった問題があったと指摘。こうした課題に対し、3D都市モデルとAR/VR技術を活用することで、空間イメージが伝わりやすくなるとともに、ワークショップ自体もインタラクティブで楽しいものとなって若年層を含めた幅広い世代に関心を持ってもらいやすくなると説明した。

ワークショップでは参加者はチームに分かれて、さいたま新都心にある「月のひろば」の活用アイデアを出し合い、ARの空間イメージ構築にチャレンジ。ワークショップの最後には、各チームが作成した空間をタブレット端末を使ってARで体感した。

架空の自治体をPLATEAU活用でどう盛り上げる?

ワークショップ「PLATEAU 1st STEP to RPRP(Regional Pride Role Play)」

ワークショップ「PLATEAU 1st STEP to RPRP(Regional Pride Role Play)」

2日目の午後は、ワークショップ「PLATEAU 1st STEP to RPRP(Regional Pride Role Play)」を実施した。ファシリテーターとして株式会社アナザーブレイン代表取締役の久田智之氏、青山学院大学地球社会共生学部教授の古橋大地氏(オンライン参加)、HollowByte合同会社代表の米田将氏が参加。司会は久田氏が務めた。

「RPRP」は、PLATEAUを使ったまちづくりDXをロールプレイングゲーム感覚で体験できるワークショップ。3D都市モデルを学びながら、初対面の参加者同士がコミュニケーションを深められる。まず自治体からの参加者は5〜6名ずつの5チームに分かれ、架空の自治体を設定。チームごとに「地域ペルソナカード」を引き、与えられた地域の特性をもとに市の名前をつける。さらに、チームの各メンバーが「役割カード」を引いて、首長、都市計画課課長、ルーキー職員、外部協力者のどれかを演じながら、まちづくりを推進。「普段の役職は気にせず、ルーキーの役割になったら自由な発想でアイデアを出すなど、いつもと違う体験を楽しんでください」と久田氏。

もちろんPLATEAUのデータ活用が前提。引いたカードの結果によって、3D都市モデルの整備の有無、LOD1からLOD4まで整備状況を設定する。さらに予算カードが用意され、500万円、1,000万円、3,000万円、“青天井”の4種類のどれを引くかによって、使える金額が決まる仕組みだ。

架空の自治体条件や、それぞれの担当が決まったら、さっそくチームごとに議論がスタート。最初に配られた「ユースケース開発ガイド|自治体編」も参照し、アイデアを整理した。30分ほどで各チームが市の特徴紹介、どんな課題があるのかを、どんなテーマを掲げるのかを発表するなど、スピード感のある議論が行われ、会場はにぎやかに。海外から人を呼ぶインバウンドの話題も多く、古橋氏は「日本の食や文化、歴史のリアルな体験をどうデジタルと結びつけるかが重要です」などとアドバイスした。

チームごとの議論内容は、グラフィックレコーディング(グラレコ)という、イラストや文字を使ってリアルタイムに記録する手法でまとめた。今回はA3の模造紙を活用。3時間弱のワークショプを終え、各チームがグラレコをもとに発表を実施した。その内容を紹介していこう。

発表に対するコメンテーターとしては、ファシリテーターに加えて、国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課 企画専門官の十川優香氏、国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課 デジタル情報活用推進室 課長補佐の野田孝之氏が加わった。

国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課 デジタル情報活用推進室 課長補佐 野田 孝之氏(右)

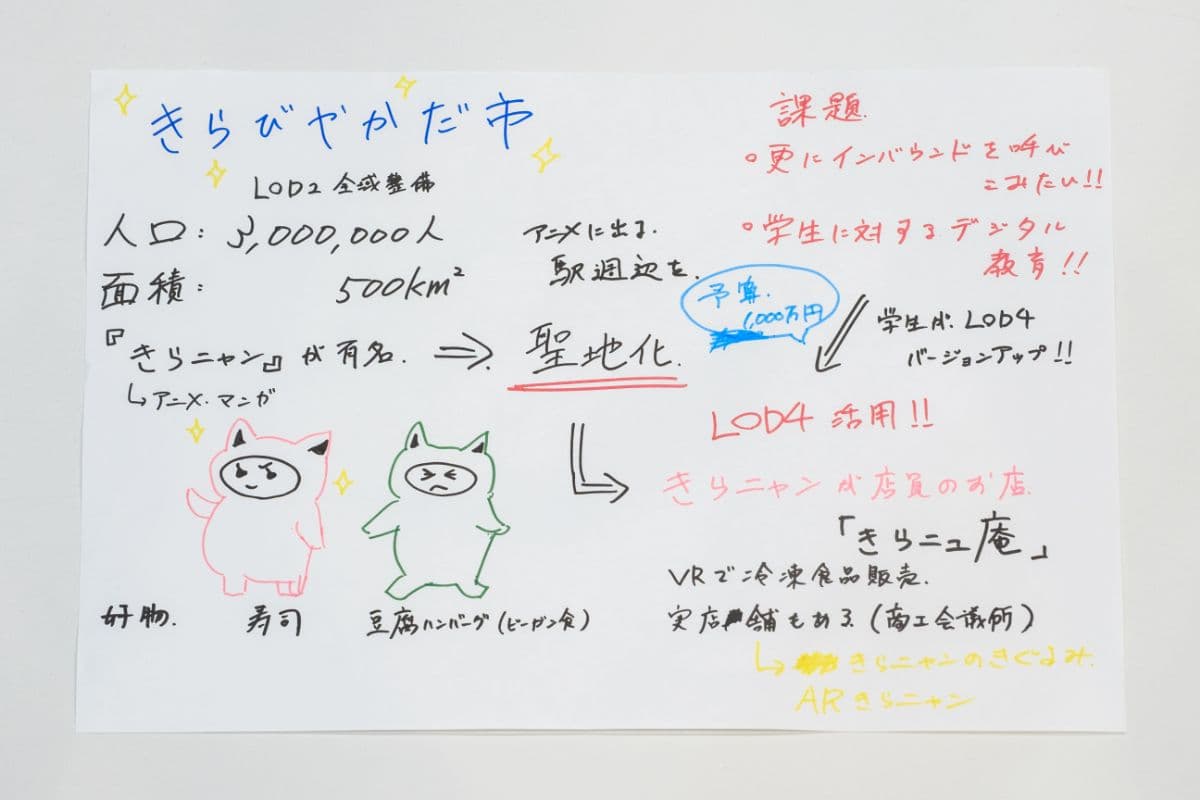

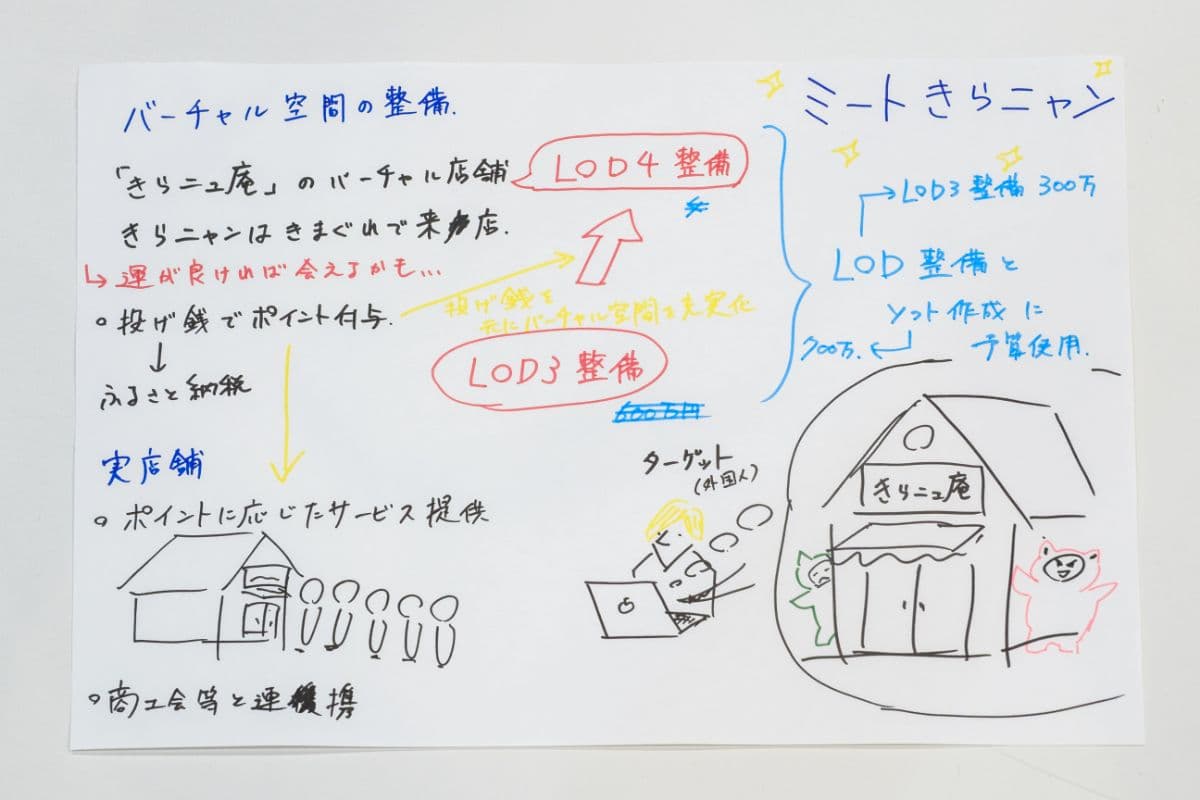

【きらびやかだ市】地元キャラクターのブランド力を生かしてバーチャル空間を整備!

人口300万人、面積は500平方キロメートルの「きらびやかだ市」は、インバウンドの取り込み増加が課題。そこで、すでに大人気となっている『きらニャン』という架空のキャラを設定。アニメに登場する駅周辺が聖地化されているため、それを3D都市モデルのバーチャル空間に再現する。聖地一帯をPLATEAUの建築物モデルLOD3で整備し、「きらニュ庵」というキャラに会えるバーチャル店舗を用意。会える可能性は100%ではないものの、遭遇した場合は投げ銭システムでポイント付与ができるという仕組みを提案した。海外のファンをターゲットとしている。

予算は1,000万円、ソフト作成に700万円、LOD3整備に300万円を活用。投げ銭で集めた予算を使って、LOD4へのグレードアップを見込んでいる。

古橋氏は「日本に来て猫カフェなどでレアな体験を楽しむ外国人は多い。バーチャルな入口でファンをつかまえて、現実世界で現地に連れて来られるような施策につなげられるといいですよね。一方で、海外の人が専用アプリを使うのは難易度が高いので、支払い方法はPayPalと連携するなど工夫が必要かも」と語った。

十川氏からも「インバウンド向けにPLATEAUのデータを活用した事例はあまりないので、こういうアイデアは面白いと思います。コンテンツ内でポイントを開発予算に結びつけるのもいいですね。ぜひ形にしてもらえたら」とコメントした。

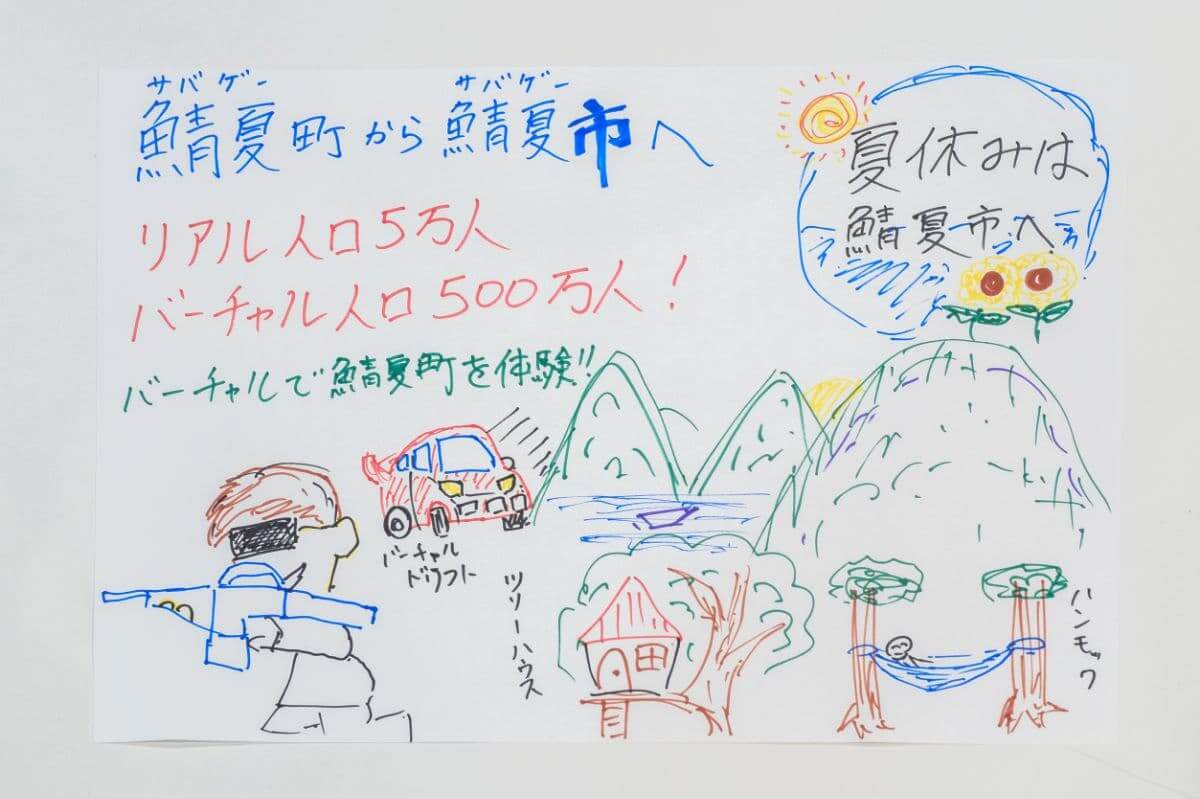

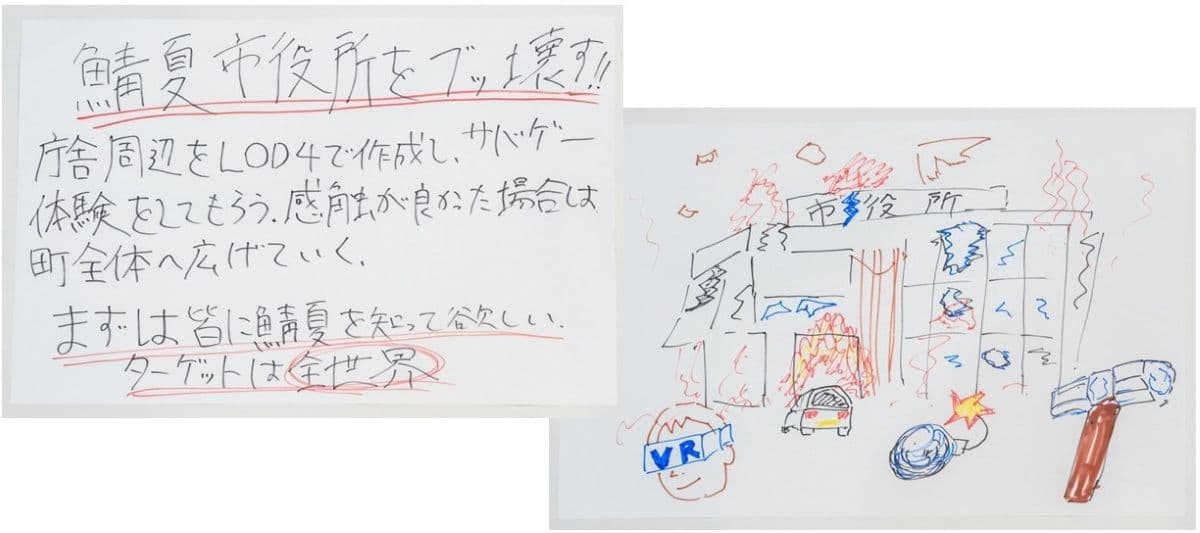

【鯖夏町(さばげちょう)】鯖夏町から鯖夏市へ、バーチャル人口500万人を目指す

「鯖夏町」は人口8.000人。何も対策を行わなければ、将来なくなってしまう可能性もあるほど人口減少が続いている。そこで、リアル人口5万人、バーチャル人口500万人を目指し、予算が青天井という幸運を生かして、一か八かの施策を展開することに。

それが「鯖夏市役所をブッ壊すサバゲー(サバイバルゲーム)」だ。ゲーム内ではすでに市になっている想定で、市役所庁舎周辺をLOD4で作成し、そこを会場としたサバイバルゲームを世界中の人に楽しんでもらう。建物を壊す、打ち合うなどの体験は迫力感があり、観戦だけの参加もOK。条件はバーチャル住民登録をしてもらうこと。もちろん現地を訪れてのリアル参加もできるので、VRゴーグルをつけて、目の前で打ち合う臨場感が楽しめる。500万人を集めるには、まずまちのことを知ってもらいたい。そんな思いが形になった。

古橋氏は「たとえば鯖夏市に日本唯一の防災専門大学などの教育施設をつくり、興味のある学生を連れてきて人数を確保するのはどうでしょう。PLATEAUのデータはMinecraftへの変換がしやすくなってきたので、マイクラベースでやるのもいいと思います」と提案した。

米田氏は、「コンテンツを通して、バーチャル市民を増やせるところが面白いと思います。リアルで現地を訪問した人に対しては特典などがあると、さらにいいかもしれません」とコメントした。

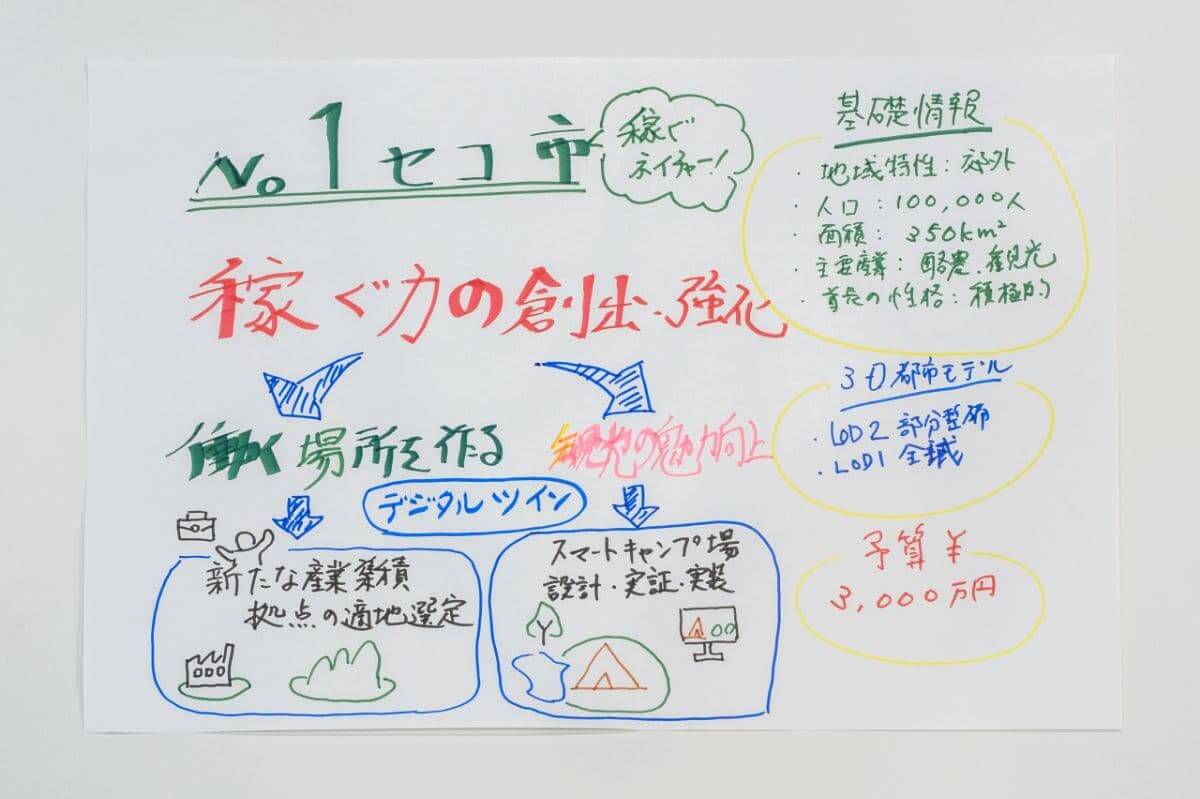

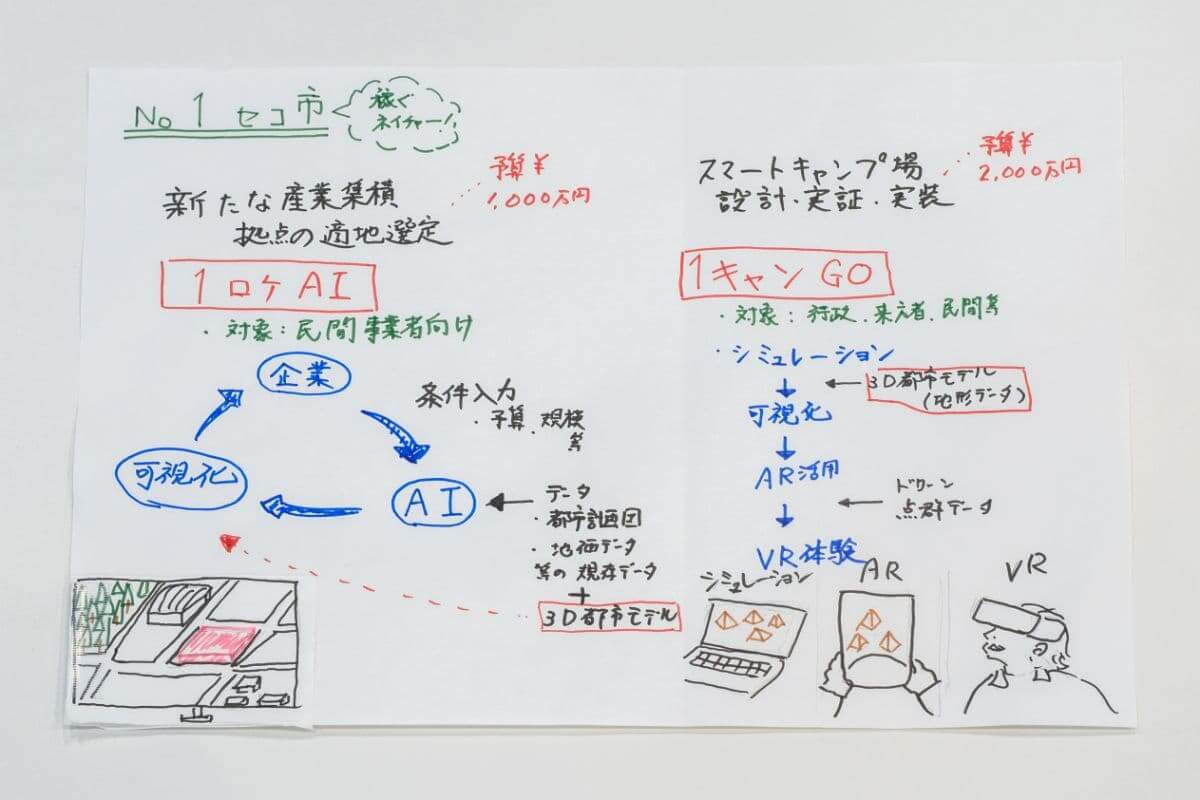

【1セコ市】デジタルツインで都市の稼ぐ力を創出・強化

「1セコ市」の由来は、ニセコ町よりも稼ぐ都市になるという意図。郊外にある人口10万人の都市で、主産業の酪農と観光という設定。そこで3,000万円の予算を使い、デジタルツインを活用して稼ぐ力を育てる。

施策は2本柱で、1つ目は「1ロケAI」という新たな産業集積拠点の進出適地選定のためのアプリ。「1セコ市」への拠点建設を考えている企業が、アプリに条件や予算、規模を入力すると、候補地に拠点が建設された姿を三次元で確認できるというもの。こちらに1,000万円の予算を充てる。

2つ目は豊かな自然を生かした観光産業を強化するため、「1キャンGO」というスマートキャンプ場の設計・実証・実装のためのツール開発に2,000万円を使う。バーチャル空間でキャンプ場をシミュレーションし、それをARで現地でも可視化しながら設計できるもの。キャンプ場整備後はVRを公開し、ユーザ体験にも活用可能で、VRでの体験を通じて、実際に来訪してもらうことを想定している。

古橋氏は「予算3,000万円をうまく分けて活用していると思います。将来的な収入につながるから、オープンソースにしてもいいかもしれません。ユーザーが自分でつくった“夢のキャンプ場”をアーカイブする仕組みがあってもいいのでは」と述べた。

野田氏も「『1ロケAI』は、来年度どこかの自治体からユースケースが出てきてもおかしくないほど現実的で良いアイデア。ありそうでなかった着眼点です。2つのプランの連携によって、相乗効果が見込めるような視点があるともっといいですね」と感想を語った。

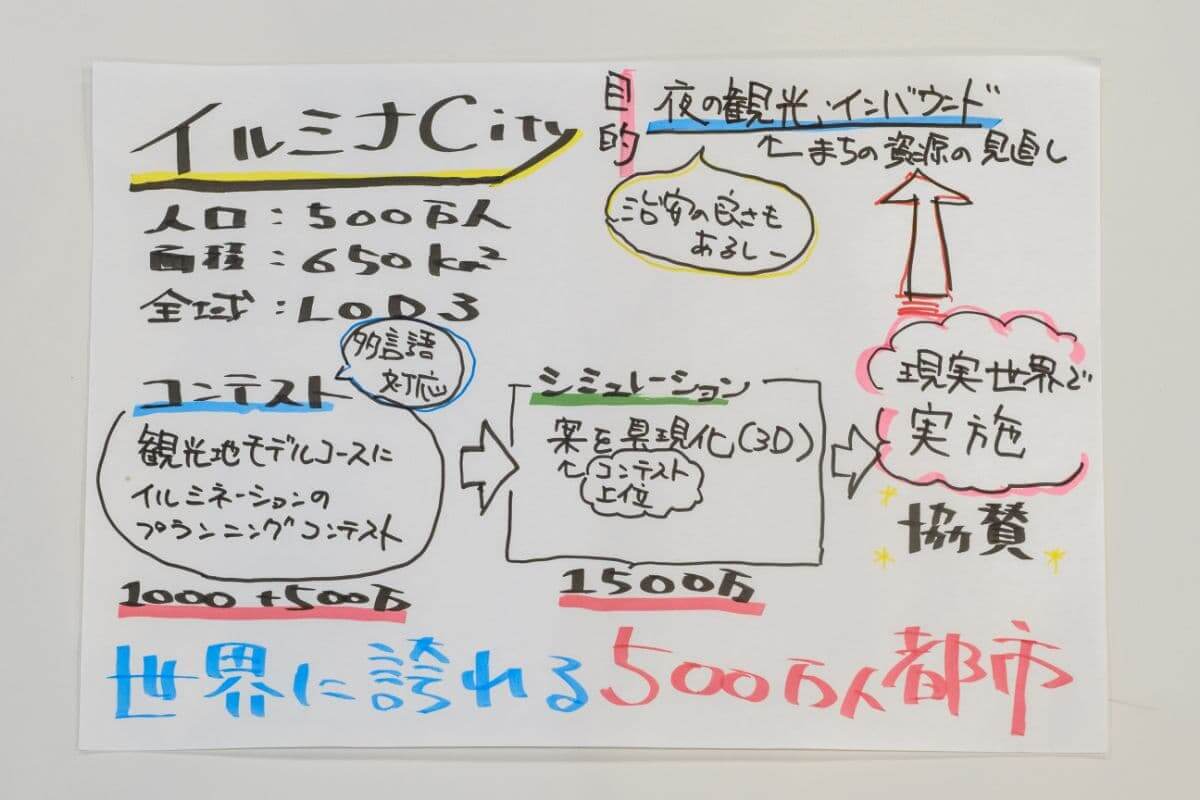

【イルミナCITY】インバウンドを目的とした夜の観光コンテンツ創出

「イルミナCITY」は人口500万人、面積は650平方キロメートル、経済・観光ともに恵まれた世界に誇れる大都市だ。3D都市モデルは、市内全域でLOD3のデータが整備されている。インバウンド増加を目的に、世界一安全な治安を生かした夜の観光コンテンツを生み出す。

そこで出されたアイデアが、多言語に対応したイルミネーション企画を公募するコンテスト。すでに人気のある観光モデルコースにイルミネーション企画をプランニングしてもらい、優勝賞金に1.000万円の予算を投入。コンテスト上位者のアイデアは3D都市モデル上でシミュレーションし、誰もが見られるように公開する。さらに、このプランをリアルな世界でも実施するまでが目的だ。最終的には、500万都市の強みを活用し、企業による協賛金を集めて実施することを想定しているという。

観光地としてナイトタイムエコノミーのコンテンツを充実させることで、観光客の滞在時間を伸ばし、さらに宿泊もしてもらい、世界に誇れる観光都市へと成長させたいとした。

古橋氏は「アイデアに加え、大都市はオーバーツーリズムの課題もあるので、PLATEAUのデータを活用して人流のコントロールを図ってみるのはどうでしょう。一か所に人が集まって混雑するのを避けるために、イルミネーションを楽しめるスポットを分散させたり、特典として『あなたはここから観ることができます』と観光客を分散させたり、いろいろな手法を検討できそうです」とアイデアを提示した。

十川氏は「特に夏は日中暑いので、日が落ちてから活動する人も増えてきました。どうやって夜間のコンテンツを魅力的にするか、その観点からもPLATEAUデータ活用の理想的なアイデアだと思います」と述べた。

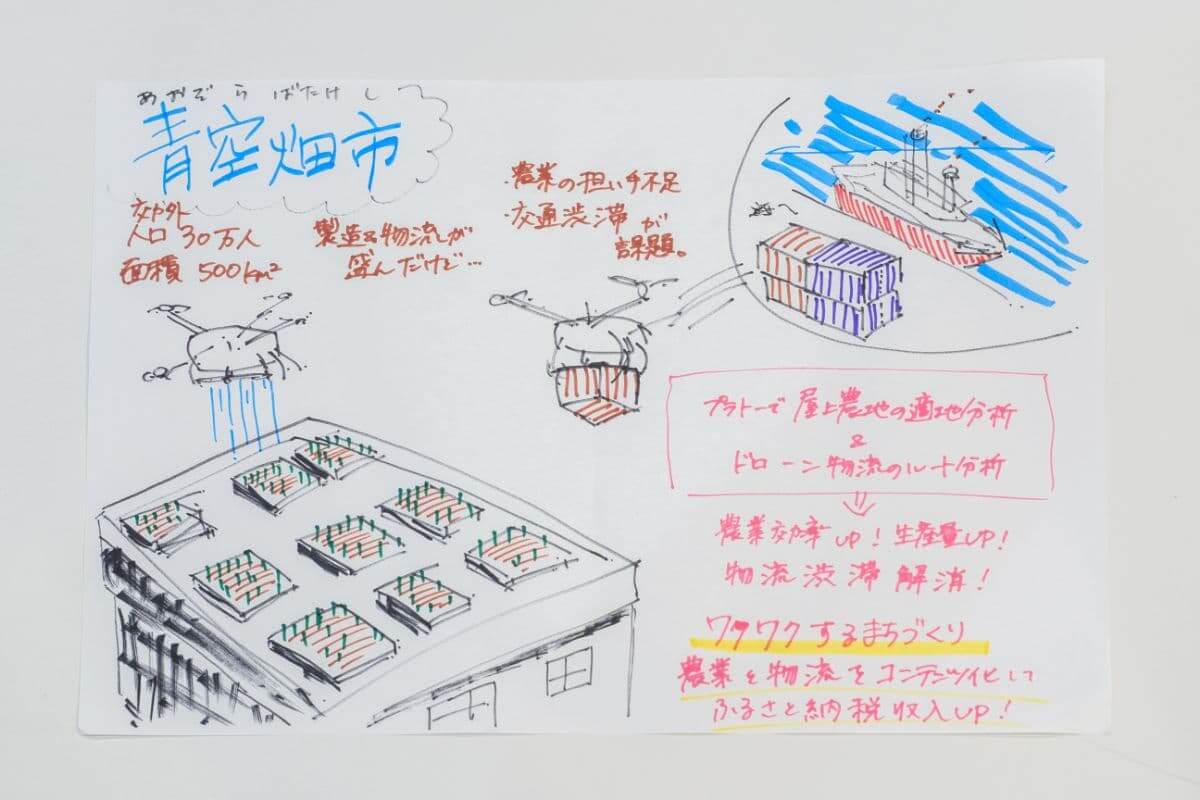

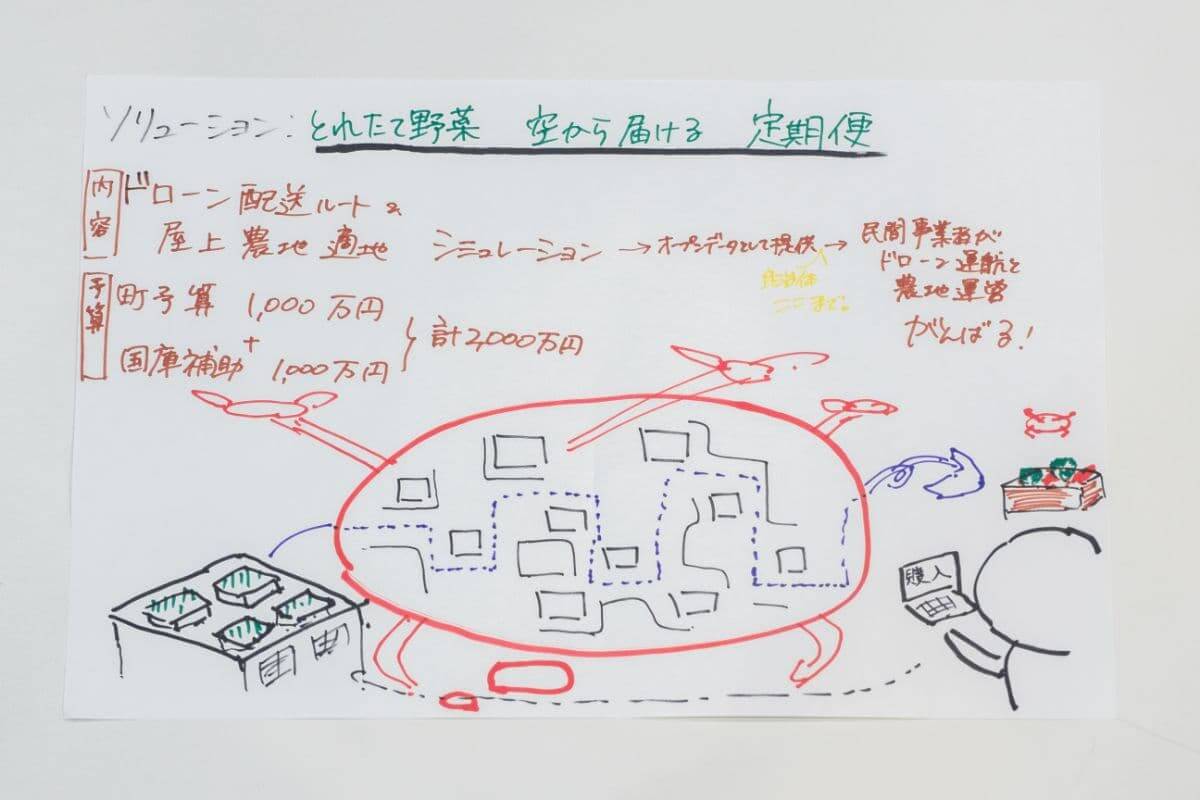

【青空畑市】農業の担い手不足と物流課題を3D都市モデルのシミュレーションで解決!

「青空畑市」は人口30万人、面積500平方キロメートルの郊外都市。製造業と物流が盛んだが、農業の担い手不足と交通渋滞を課題にしている。この2つを、PLATEAUのデータを使って解決するプランを発表した。ソリューション名は「とれたて野菜 空から届ける 定期便」。

まず農業の担い手不足を解消するために、市内に数多くある工場や倉庫の屋上を農地に転用する。3D都市モデルがLOD2まで整備されているため、農地に転用できそうな屋根をリサーチできる。さらに物流に関して、ドローンで農作物を配達するアイデアを採用。こちらも配送ルートを3D都市モデルでシミュレーションする。屋上農園とドローン配達シミュレーションのデータをオープンデータとして公開し、民間事業者の参入をサポートする流れだ。もともとある予算1,000万円に加え、国土交通省からの補助金1,000万円を想定しているとした。

古橋氏からは「少ない予算を有効活用し、可能性を見いだしたうえで民間事業者を集め、その初手にPLATEAUのデータを使うという、良い事例です。将来的には、ビル屋上だけでなく、空きフロアにも農地が作られる未来も期待できそう。わくわくしますね」と語った。

野田氏も「予算だけでなく国からの補助も考慮に入れてプランニングしているところがすばらしいです。建築物モデルLOD2をLOD3にアップグレードすれば、玄関の位置情報まで組み込まれるので、ドローンを使って玄関まで配達するシミュレーションもできる」と述べた。

すべての発表が終わると、ファシリテーターやコメンテーターから講評があり、各チーム参加者へ称賛の声が寄せられた。

古橋氏は「このイベントに関わって3年目になります。ワークショップでは、これまでに比べて予算の使い方が上達し、PLATEAUのデータを活用した具体的なアイデアがどんどん出てくるようになったと感じています。すごく良い発表でした。お疲れさまでした」と称えた。

米田氏は「今回ファシリテーターとして初めて参加しましたが、自治体ごとの課題には共通点が多いと実感しました。この場で各自治体のみなさんが情報を共有していただけたら、都市間の連携が生まれ、日本全体がさらに良くなっていきそうだと感じました」と語った。

十川氏は「『デジタル活用は難しい』という声も耳にしますが、今回のように実際に施策をデザインするなかで本当に必要なのは、『誰を巻き込むか』、『どういうリソースをつくるのか』ということだと思います。デジタルといっても従来の施策と大きく変わらないことを身近に感じてもらえたなら、ワークショップとして大成功です」とコメントした。

最後に、ファシリテーター兼司会を務めた久田氏が最後に挨拶を述べた。「みなさん本当におつかれさまでした。チームを組んだ人たちが笑顔で取り組んでくださっていたのがうれしいです。今回のワークショップ前半は、みなさんが普段やっている業務と似ているところもありますが、後半の具体的なサービスやソリューションを構築していくところは難しいと感じたかもしれません。そうしたみなさんのためにも、PLATEAUでは今後もこうしたイベントを開催していきます。地域の課題解決策をエンジニアと一緒に検討し、パソコン上で動くプロトタイプにまで仕上げていくハッカソンもありますので、ご興味のある方はぜひチャレンジしてください」。そう参加者へメッセージを送り、ワークショップの結びとした。

本イベントの最後には、埼玉県 都市整備部 都市計画課 課長の石川修氏が挨拶に立ち、「ワークショップでの各チームの発表を拝見して、どのチームもとても柔軟な発想で、興味深い提案をしていただきました。さらに、ファシリテーターの方々からは、それらの発想を発展させ、より実現可能にするようなコメントもいただきました。みなさまにとって、この二日間の内容は有意義な議論かつ新たな発見になったことと感じています。二日間にわたり、県内外から遠方からもご参加いただきありがとうございました」と述べ、今回の自治体サミットを締めくくった。

■関連サイト