愛犬の散歩アプリや観光地のごみ捨て対策、防犯ゲームなど、大学生が3D都市モデルで生みだした13のアイデア

「Project PLATEAU ブートキャンプ for Women’s University Students 2025」レポート

「Project PLATEAU ブートキャンプ for Women’s University Students」が、2025年8月25日から27日の3日間、日本女子大学目白キャンパスで開催された。3回目となる今回は、日本女子大学、法政大学、大妻女子大学、東京女子大学の4大学から45名の学生が参加し、3D都市モデルを活用したアイデア創出に取り組んだ。

- 文:

- 松下 典子(Matsushita Noriko)

- 編集:

- 北島 幹雄(Kitashima Mikio)/ASCII STARTUP

- 撮影:

- 高橋 智(Takahashi Satoshi)

PLATEAUの“生きたデータ”を生かし、暮らしをより楽しくするアイデアを

本イベントは、WUSIC(女子大学生ICT駆動ソーシャルイノベーションコンソーシアム)と国土交通省の「Project PLATEAU」が共同で実施するアイデアソン。WUSICは、ICTを基盤とした社会で活躍できる女性人材の育成を目的に設立されたコンソーシアムであり、その取り組みの一環として実施された。

主催者を代表し、日本女子大学教授の長谷川治久氏が初日の開会挨拶で次のように述べた。

「本日から『Project PLATEAU ブートキャンプ for Women’s University Students 2025』を開催します。回を重ねて3回目となり、今年も多くの学生が参加してくださったことを大変うれしく思います。国土交通省やアクセンチュアなど、PLATEAUの取り組みを推進している方々にも参加いただき、講義に加え、アイデアソンの場でも指導を受けられる貴重な機会です。ぜひ積極的に学び、交流を深めてください。PLATEAUは現実の都市や暮らしを反映した、“生きたデータ”です。その活用を通じて、暮らしをより良く、より楽しくする発想をみなさんに広げてもらいたい。3日間を通して多彩なアイデアが生まれることを期待しています」

1日目は、PLATEAUの概要やユースケース(活用事例)の紹介、「Figma」や「Re:Earth」といったツールのレクチャーなどが行われた。講師は国土交通省の宮崎優氏、アクセンチュア株式会社の三上真穂氏、株式会社cencoの岡部千幸氏、株式会社Eukaryaの吉岡さくら氏が務めた。

国土交通省の宮崎氏は、PLATEAUのデータの特徴やプロジェクトの進捗状況について紹介。講義の最後には「不明な点があればアイデアソンの時間に積極的に質問してほしい。PLATEAUは3Dマップであるだけでなく街の多様な情報を含めて公開している点が特徴であり、ぜひ理解を深めて活用していただきたい」と述べた。

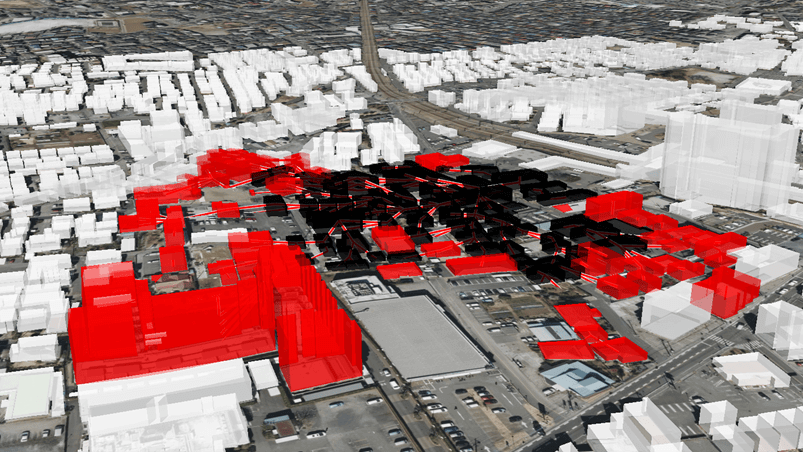

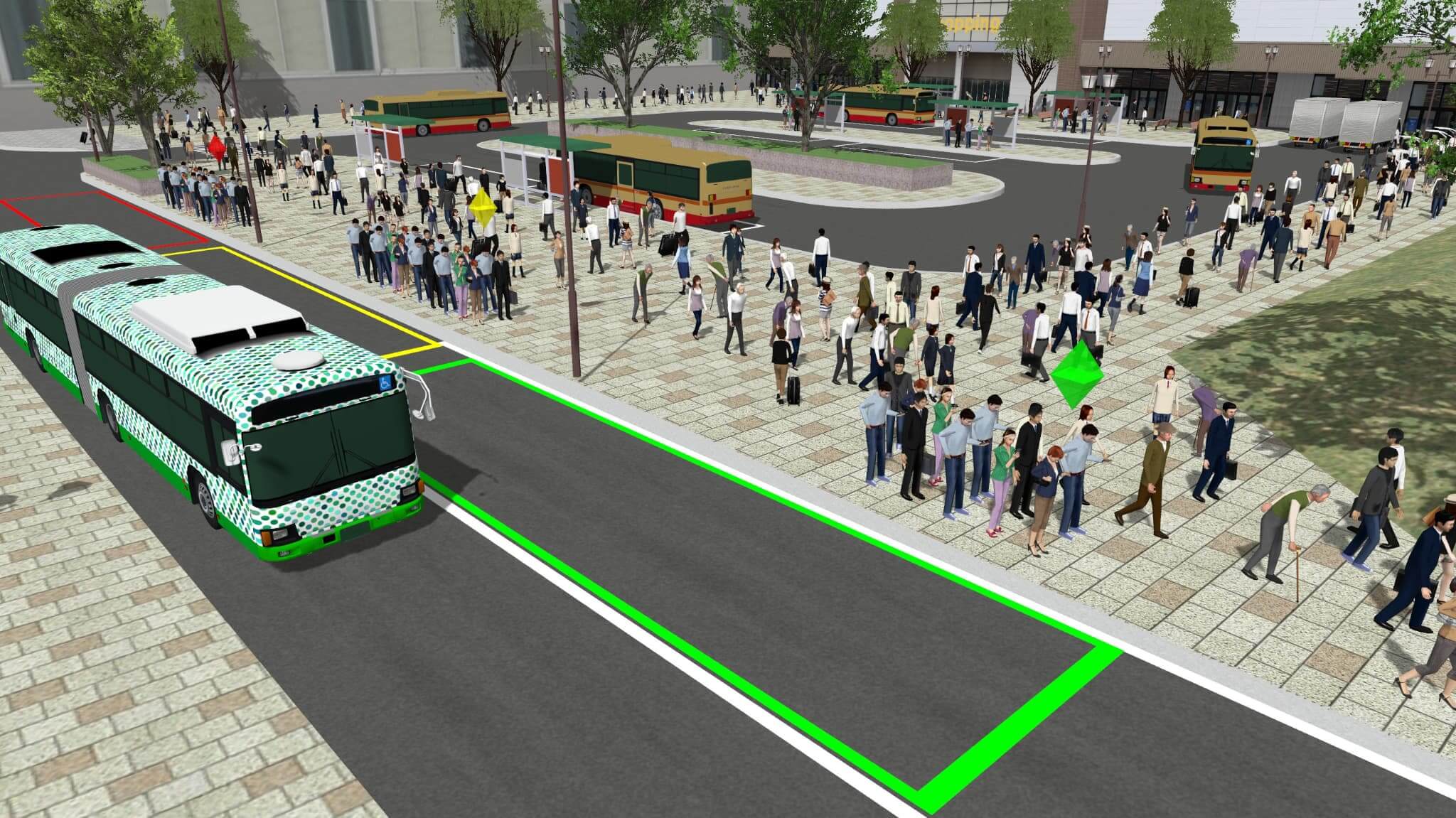

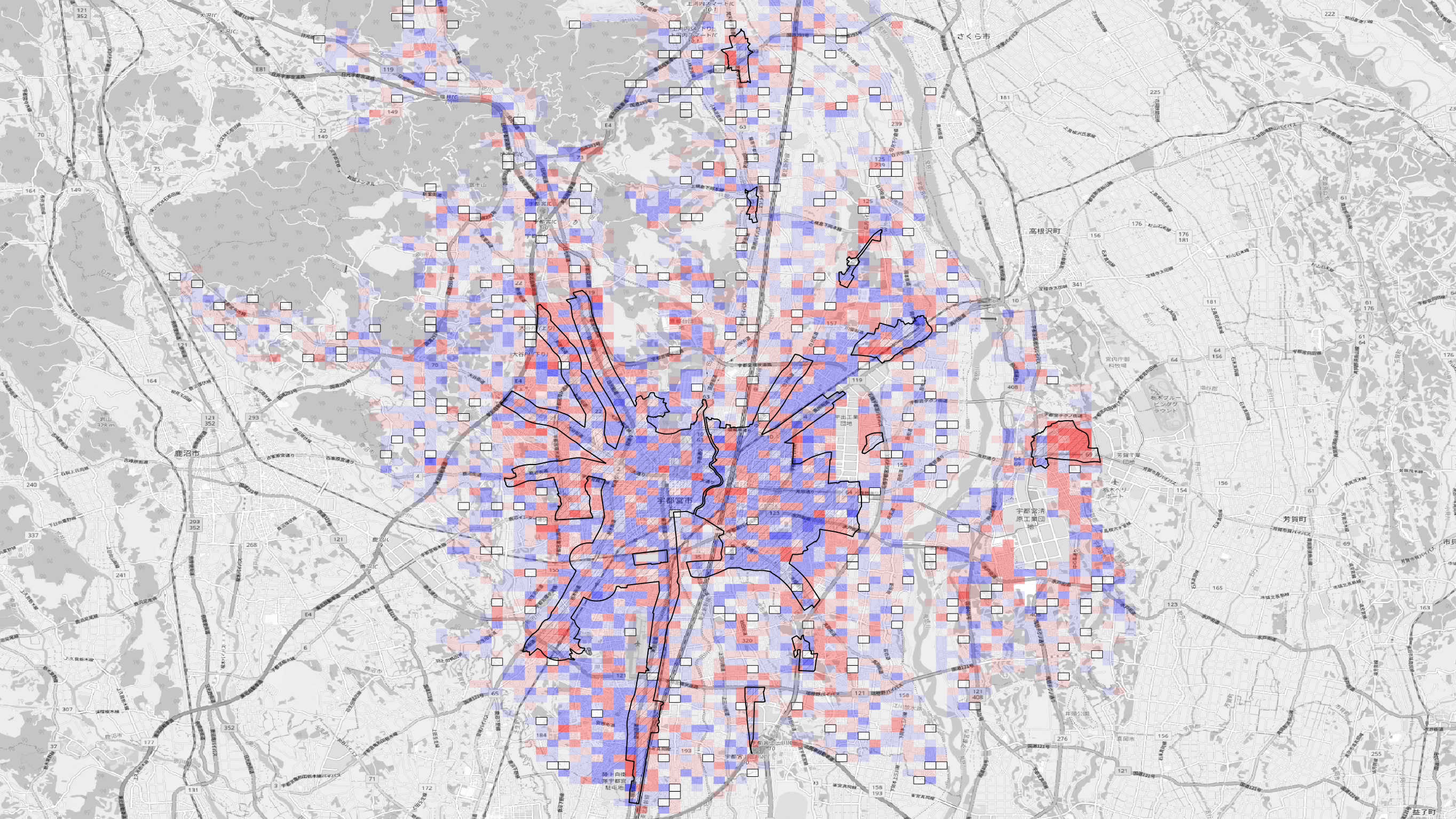

アクセンチュア株式会社の三上氏による「PLATEAU活用事例」の講義では、新しいサービスやアイデアを生み出すためのインプットとして、3D都市モデルのデータ特性の解説をはじめ、具体的なユースケースの紹介が行われた。

続いて、ツール類のレクチャーが行われた。UI・UXデザイナーである株式会社cencoの岡部氏は、UIデザインツール「Figma」の使い方を解説し、手描きのラフからアプリUIを作成するワークショップを行った。

株式会社Eukaryaの吉岡氏は、デジタルツイン構築プラットフォーム「Re:Earth」を用い、PLATEAUの3D都市モデルで3D浸水シミュレーションマップを作成するワークショップを実施した。

2日目は、午前中にUnityのレクチャーが行われた。株式会社シナスタジア の疋島康成氏が、Unityの初心者向けにPLATEAU SDK for Unityの使い方を実演も交えながら説明した。

午後からは、いよいよアイデアソンがスタート。参加者は13チームに分かれ、アイデアを練り、発表の準備を進めていった。テーマは「日常生活を豊かにするもの」、「防災」、「観光」、「情報発信/エンタメ」。この中から関心のあるトピックを選び、3D都市モデルを活用したアプリやサービスを考えていった。

アイデアソンのメンターには、国土交通省の宮崎優氏、株式会社Eukaryaの山本義孝氏、株式会社ミックウェアナビゲーションズのKula Takahashi氏が参加。ファシリテーターは合同会社ワタナベ技研の渡邉登氏が務めた。

最終日の成果発表会では、各チーム5分の発表と審査員による質疑が行われた。審査員は、日本女子大学の長谷川治久氏、大妻女子大学 キャリア教育センター 教授の井上俊也氏、メンターも務めたKula Takahashi氏、国土交通省の宮崎優氏の4名。審査の基準は「3D都市モデルの活用」、「アイデアの独創性」、「プレゼンの完成度(デザイン・技術含む)」の3点だ。

成果発表会では、全13チームが発表。1日目と2日目のレクチャーで学んだことも踏まえ、3D都市モデルを活用したそれぞれのアイデアを披露した。グランプリ(最優秀賞)をはじめとした受賞作品から紹介しよう。

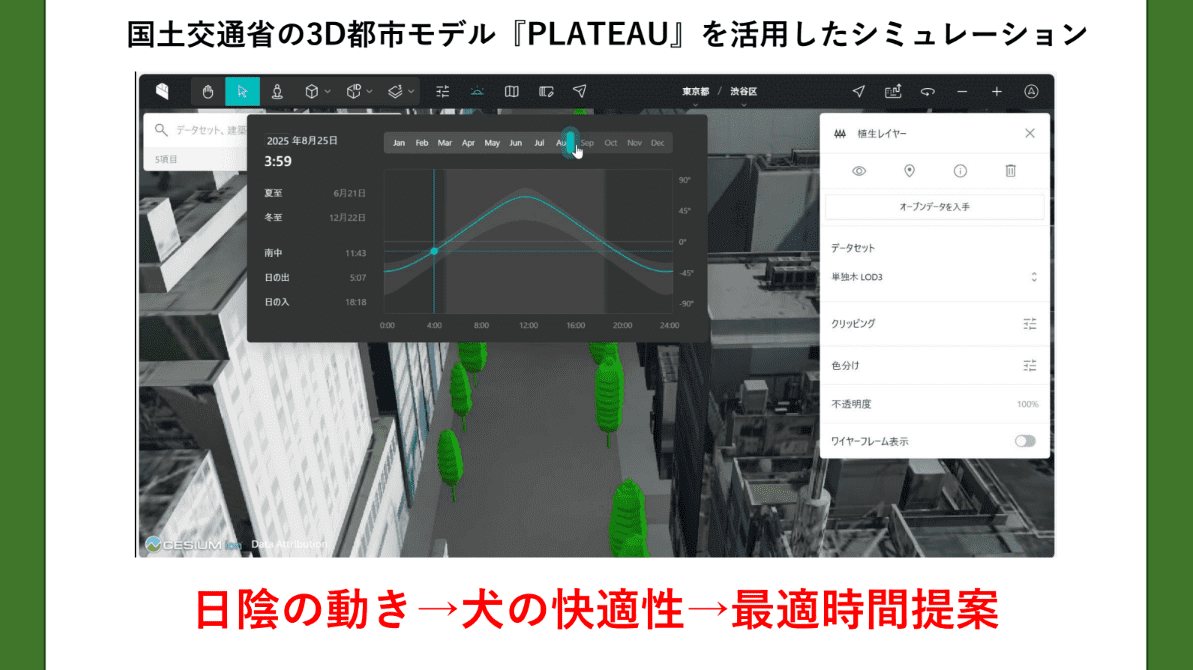

愛犬のお散歩コース提案アプリ「ドグルート」がグランプリを受賞

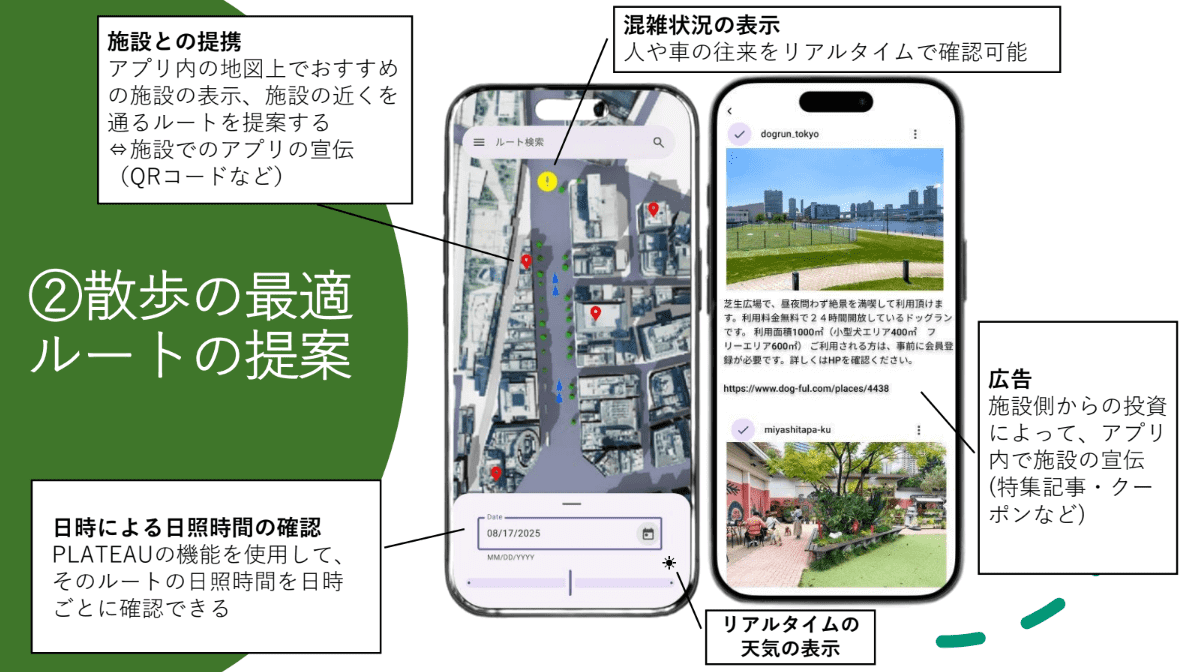

最優秀賞に選ばれたのは、犬と飼い主のために、安心して散歩できるルートを提案するアプリを構想したAチームの「ドグルート」。3D都市モデルを活用し、建物や樹木がつくる時間帯ごとの日影や路面の材質(アスファルト・土・芝生など)を考慮して、最適なルートを導き出す点が特徴となっている。

アプリの基本機能は、犬の情報登録と散歩ルート提案の2つ。犬種や年齢、体重などを登録することで健康状態に応じた散歩の目安を提示し、夏場の高温アスファルトを避けるなど安全性を重視したルートを案内する。有料版では体調管理や動物病院との連携機能も想定されており、広告収入・有料機能・店舗連携を組み合わせた複数の収益モデルが示された。

発表では、真夏の炎天下でも木陰のルートを選べることや、芝生や土の道を優先することで犬の足への負担を軽減できることが紹介された。また、将来的には植生や交通量データなどを加えられることで、より高度なシミュレーションによる散歩体験を実現したいとの展望も語られた。

審査員からは、「犬を飼っている人を対象にしたのは良い戦略。飼い主の関心を引く市場に広がりそう」(宮崎氏)、「ユーザーの声も取り入れるようにして、“通らないほうがいいルート”の情報も加われば、さらに便利になる」(井上氏)といったコメントが寄せられた。ニーズとシーズのバランスの良さ、複数の収益モデルを組み合わせていた点が、受賞の決め手となった。チームの学生は「犬のためのアプリはまだ少なく、そこに注目した。収益化の部分は特に議論を重ねたので、評価いただけてうれしい」と振り返った。

【優秀賞】観光客のゴミ捨て問題をゲームで解決「Trash Quest」(Dチーム)

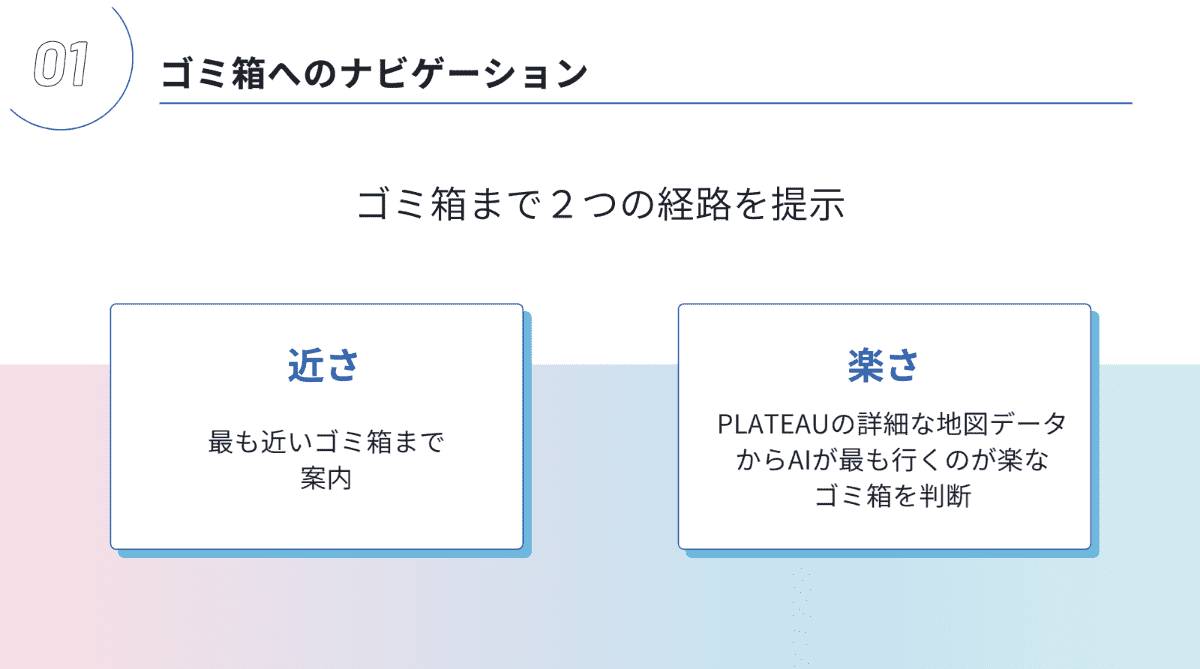

優秀賞は、Dチームの「Trash Quest」が受賞。日本を訪れた外国人観光客の「ゴミを捨てる場所が見つからない」という悩みを解決するためのアプリだ。

アプリの機能は大きく3つ。1つ目は「ゴミ箱ナビゲーション」。現在地から最短ルートと、バリアフリーや移動のしやすさを考慮した「楽なルート」の2種類を提示する。PLATEAUの詳細なデータを活用し、利用者が快適にゴミ箱にたどり着けるよう工夫した。

2つ目は「旅の記録機能」。ゴミ箱に貼られたQRコードを読み取ることで、訪れた場所や食べたものを記録でき、旅の思い出とゴミ捨ての体験をつなげる仕組みである。3つ目は「スタンプラリー機能」。ゴミを捨てるたびにスタンプが貯まり、楽しみながらゴミ捨てを習慣化できる。さらに、IoTスマートゴミ箱の導入も提案し、容量の把握や圧縮機能による効率的な回収管理を想定した。

審査員からは「完成度が高く、観光客の課題を的確に捉えている。施設の管理者や自治体職員にとっても役立つアイデア」(宮崎氏)、「自治体ごとの分別方法と組み合わせれば、さらに社会課題解決につながりそう」(井上氏)といったコメントが寄せられた。また、宮崎氏は「ゴミ問題をPLATEAUで扱ったのは新鮮。訪日客がゴミ捨てを楽しむという発想は海外に向けた発信力もある」と評価し、社会的意義と発展性が高く評価された。

チームは「観光客が困っている課題を起点に考えた。ゴミを捨てる行為そのものをポジティブな体験に変えられるよう工夫した」と発表を振り返った。

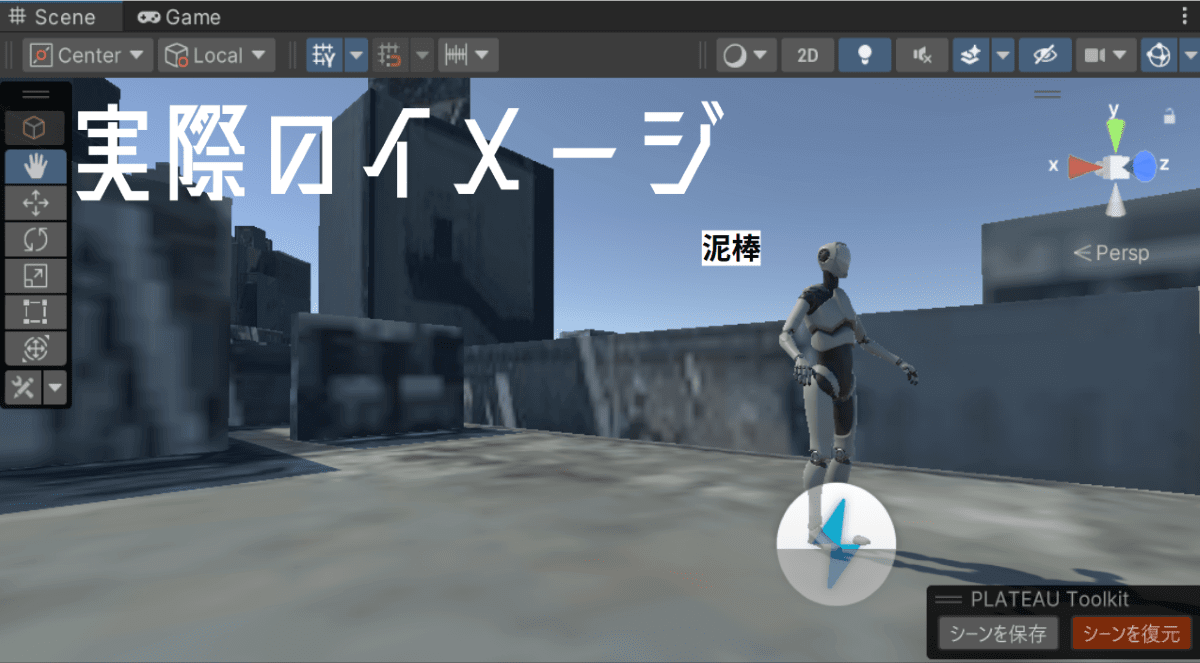

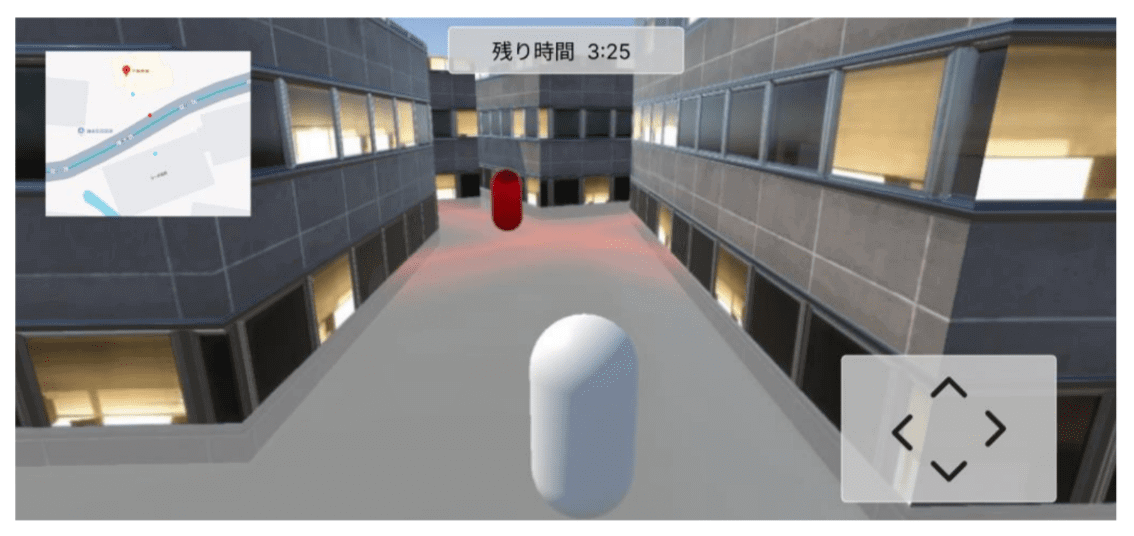

【審査員特別賞】泥棒になって街の死角を見つける「ドキドキ♡リアルドロケイ」(スクエアKチーム)

審査員特別賞を受賞したのは、スクエアKチームの「ドキドキ♡リアルドロケイ」。PLATEAUの3D都市モデル(LOD2)を用いて、渋谷の街を舞台にした3人称視点のゲームを開発。プレイヤーは「泥棒」となり、警察の視界に入らないように建物の影に隠れながら逃走する。つまり、警察をどこに、何人配置するかによって難易度が変わる。

ゲームとしての楽しさに加え、地域の防犯意識を高める効果が期待されている。警察や自治体はこの仕組みを利用することで「どこに死角があるのか」「監視カメラをどこに設置すればよいのか」をシミュレーションでき、防犯計画や抑止力の強化に役立てられる。

審査員からは「監視カメラの死角をPLATEAUで可視化でき、都市の安全対策につながる可能性がある」(井上氏)、「YouTubeのAPIやMapboxなど既存のサービスと組み合わせれば、実現性も高い」(Kula氏)といった評価が寄せられた。また、「監視カメラが98%をカバーしているといった情報を示せば、抑止効果にもつながりそう」との意見もあり、エンターテインメントを超えて実務への応用の可能性が強調された。

選考理由について、Kula氏は「一見ふざけたアイデアですが非常にシリアスな課題を感じる、警察の研修にも活用できるかもしれない。Unityを使ってプロトタイプを実際に動かし、技術力と表現力を生かしてアイデアを示していた点が素晴らしかった」とコメント。ゲーム性と社会的意義を兼ね備えた提案として特別賞にふさわしいと評価された。

【オーディエンス賞】多彩なルート選択で安全と快適を実現「神回避」(Bチーム)

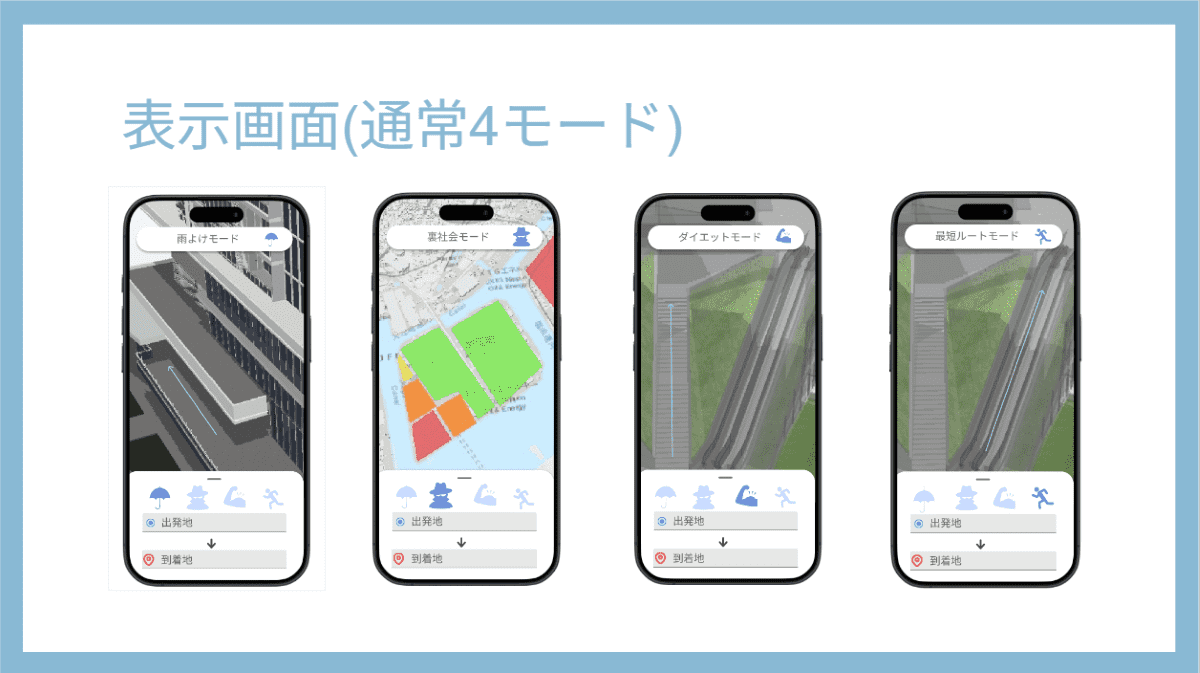

オーディエンス賞に選ばれたのは、Bチーム「精鋭部隊」によるアプリ「神回避」。利用者の状況に応じて複数のモードを切り替えられるルート案内アプリだ。

アプリには4つのモードが用意されている。「雨よけモード」はPLATEAUの建物データや地下道情報を活用し、雨を避ける経路を提示。「危険回避モード」は犯罪率や人通りといった情報をもとに危険エリアを色分けし、安全なルートを選べるようにする。子どもに持たせるときに危険なルートを通らせない工夫にもつながる。

さらに、「ダイエットモード」では坂道や階段をあえて含む経路を提示し、運動量を増やせるように設計。「最短ルートモード」ではエスカレーターや近道を優先し、遅刻しそうな際にはカウントダウン機能付きの「緊急!遅刻モード」が作動する。将来的には、大雨時の浸水リスク表示や地下街・交通情報との連携も視野に入れ、安全性と利便性を高めていきたいとした。

審査員からは「4つのユースケースに絞って深掘りできていたのが良かった。アイデアソンでは盛り込みすぎて収拾がつかなくなることが多いが、整理されていてわかりやすかった」(Kula氏)、「5つ目のモードとして、バリアフリーモードもあったらいいかもしれない」(井上氏)といったコメントが寄せられた。多彩な切り口と明快なプレゼンテーションが支持され、オーディエンス賞の受賞につながった。

街歩きから観光、防犯まで──9チームの多彩なアイデア

受賞には至らなかったものの、ユニークで実用性のあるアイデアが次々と披露された。ここからは、残り9チームの発表を一挙に紹介する。

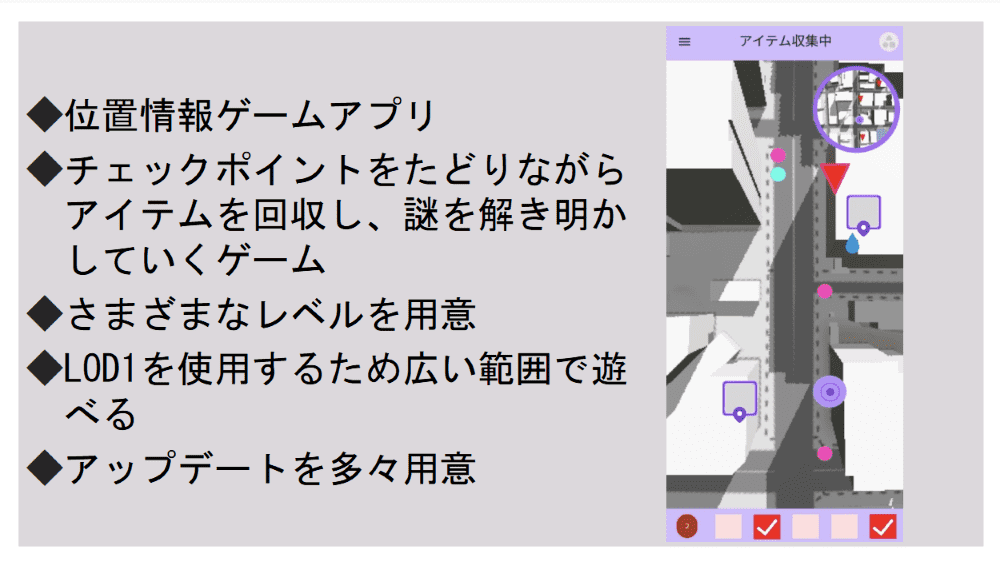

歩数アップを促す街歩きゲーム「CITY QUEST」(Gチーム)

Gチームは、3D都市データを活用した快適な街歩きアプリ「CITY QUEST」を提案。成人の平均歩数(男性6,628歩・女性5,659歩)が目標値8,000歩に届いていないという統計を示し、位置情報ゲームとしてチェックポイントを巡りながら楽しく歩ける仕組みを示した。PLATEAUのLOD1のデータを用いて広域に対応し、季節に応じてチェックポイントが変化。日向・日陰マップ、給水所表示、近隣店舗の情報掲出(地域活性化)に加え、匿名の定型文のみでポジティブな感想を残せる投稿機能や、歩数・距離などのヘルスケア確認機能を備える。

講評では、井上氏が「盛りだくさんのアイデア。定型コメントの採用は炎上抑止の観点からも合理的」と評価。Kula氏は「夏の暑さを避けられる日向・日陰マップは実用的。AI活用で開発の実現性もある」とコメントした。

写真で“育てる”自分だけの3D地図「プラトピア」(Hチーム)

Hチームは、PLATEAUの現実の街並みと利用者が撮影した写真を組み合わせ、立体地図を“育てる”マップアプリ「プラトピア」を提案。撮影ミッションを達成するとポイントが貯まり、地域独自ポイントとして買い物などに利用できる。対象は大学生とし、SNS拡散性や「日記的に記録する」利用傾向に着目。自治体にとっては低コストで写真データを収集でき、学生側は旅行記録と地図完成の達成感を得られる設計とした。

講評では、宮崎氏が「推し活トレンドに乗る発想が面白い。建物が“立ち上がっていく”体験は3D都市モデルならでは」と評価。長谷川氏は「完成していく達成感に訴える着眼点が良い」と述べ、チームも「コレクション欲に着目した」と意図を説明した。

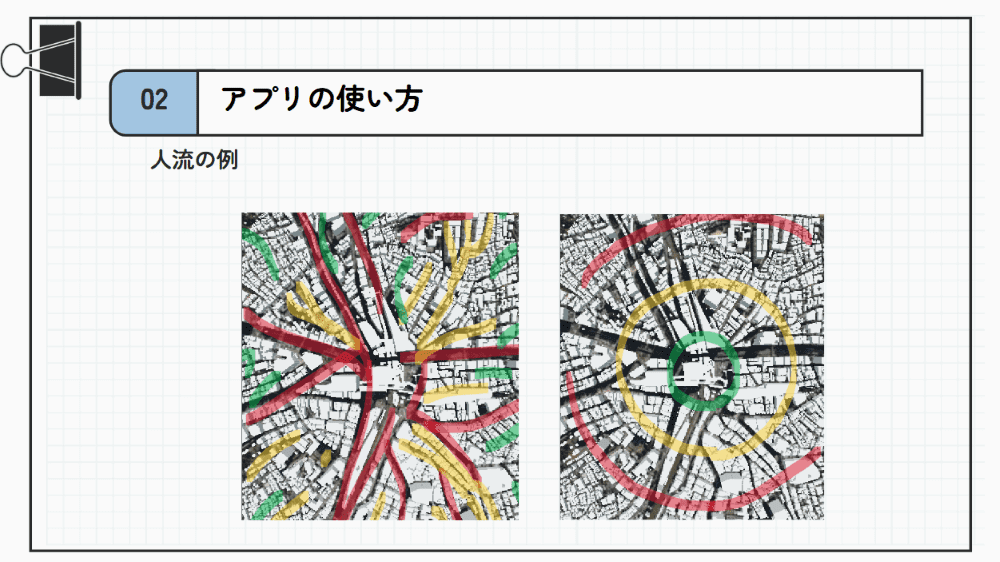

出店戦略を学べる経営シミュレーション「ストアストリート」(Jチーム)

Jチームは、店舗出店を題材にした経営シミュレーションアプリ「ストアストリート」を提案。業種や地域を選んで出店し、3D都市モデルを用いて立地条件や売上の変化をシミュレーションできる。人流や駅からの所要時間、周囲の競合店舗、日当たりやイベントの影響など、出店判断に関わる多様な要素を画面上で確認できる仕組みだ。

シミュレーションでは、季節のイベント(花見、花火大会、ハロウィンなど)も反映。駅前と公園近くといった立地比較を行い、売上の差をグラフで分析できる。結果として、経済効果の最大化、投資判断の合理化、観光体験の向上、マーケティング活用といった幅広い利点が期待される。

講評では、長谷川氏が「アプリ化することで出店前調査の敷居が下がり、まちの活性化につながる。オープンデータを活用した分析の普及という点でも意義がある」とコメントし、PLATEAUを使った実践的なビジネスシミュレーションとして評価した。

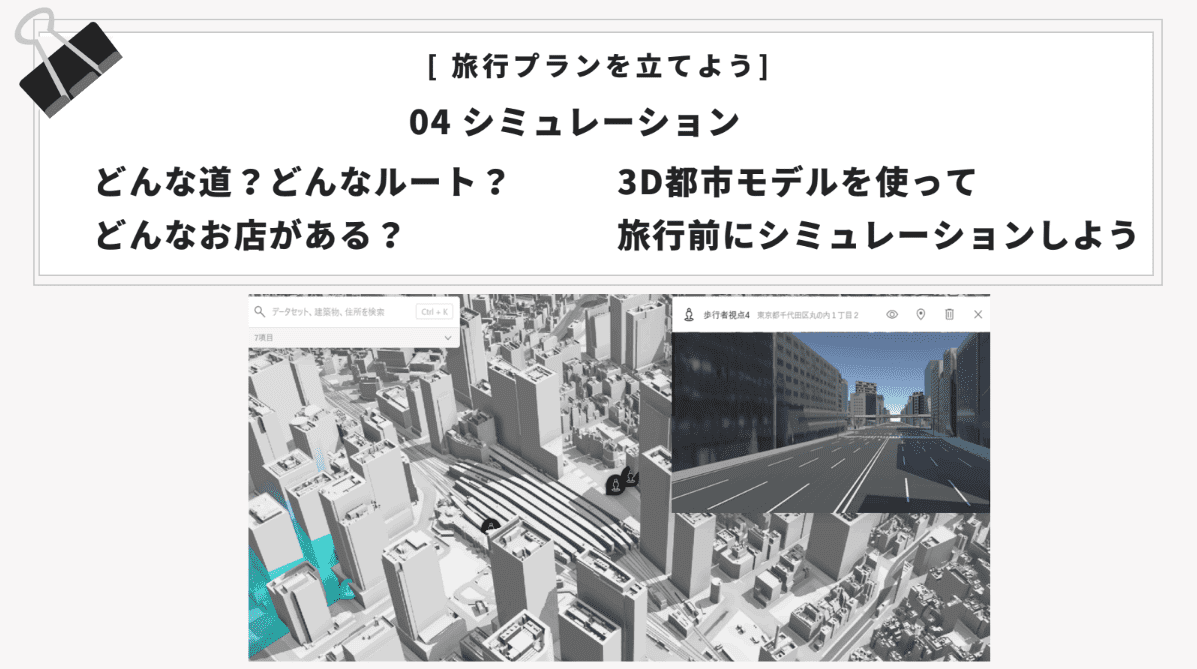

AIが提案するパーソナライズ旅行プラン「私だけの旅行代理店」(Nチーム)

Nチームは、旅行計画を支援するアプリ「私だけの旅行代理店」を発表。PLATEAUのLOD4のデータを基盤に、シミュレーションエンジンとAIを組み合わせ、利用者一人ひとりに最適化された旅行プランを提案する。

アプリ利用の流れは、①エリア選択 → ②旅行タイプ診断 → ③モデルコース提案 → ④旅行前のシミュレーション → ⑤旅行後の思い出記録、という5ステップ。過去の観光客の行動履歴を蓄積し、似た嗜好を持つ人のモデルコースを提示することで、従来にない「パーソナライズされた旅行計画」を提案する仕組みだ。シミュレーションでは、道の通行しやすさや店内の様子を3Dで確認でき、旅行後は訪問ルートを可視化して記録を共有できる。

講評では、Kula氏が「お店の内部を3Dで見られれば入店のハードルが下がる。LOD4のデータが無い場所でも、iPhoneの3Dスキャン機能などと組み合わせればデータ収集の新しい形になりそう」と実現性に言及。宮崎氏は「過去の観光客の動きを、次の人の観光ルートのおすすめに生かす発想は新しい。今後、旅先そのもののおすすめもできるかもしれない」と述べ、将来的な展開への期待を示した。

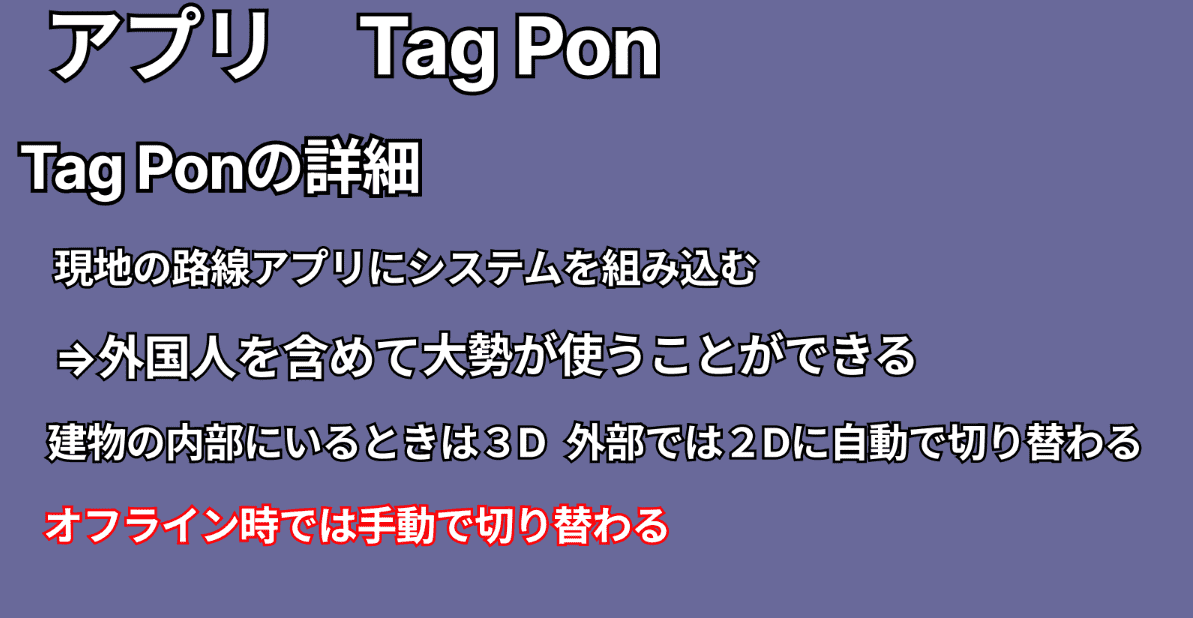

NFCタグで駅構内を迷わず案内「タグぽん」(Cチーム)

Cチームは、複雑な駅構内での移動を支援するシステム「タグぽん」を提案。新宿駅のような大型で複雑な“ダンジョン化”した駅を題材に、PLATEAUの3D都市モデルを用いて駅構内を立体的に再現し、利用者が自分の現在地を直感的に把握できるようにする。

仕組みはシンプルで、駅構内に設置したNFCタグにスマートフォンをかざすだけで、該当エリアの地図データを取得できる。インターネット接続がなくても利用できるため、外国人観光客や通信環境が不安定な場所、災害時にも活用可能。さらに、停電時にはタグ自体が光る仕組みを想定しており、避難経路の案内としても機能する。既存の路線案内アプリに組み込むことで、多くの利用者に届けられる点も特徴だ。

審査員からは「オフラインで使える点は大きな強み。NFCタグを細かく配置してデータを分割管理する発想は実用性がある」(長谷川氏)、「NFCは扱える容量が小さいため工夫が必要だが、オフラインでの利用を前提にする方向性は重要」(Kula氏)と評価した。

“逃走中”風ゲームで観光地の混雑を回避「Wescape」(Eチーム)

Eチームは、観光地の混雑緩和を目的とした街歩きゲームアプリ「Wescape」を提案。大型連休などで観光地のメインストリートや電車が混雑し、裏道や周辺店舗が活用されない課題を踏まえ、観光客を自然に裏道へ誘導する仕組みを構想した。

アプリはテレビ番組「逃走中」をモチーフに、観光客が“ハンター”に追われながら街を歩くゲーム体験を提供。メインストリートではハンターの出現率が高く、立ち寄った店舗はセーフティゾーンとして機能する。ゲーム中に訪れた店では、現実世界で利用できる割引券やクーポンを獲得できる仕組みも盛り込まれた。さらに、ゲーム終了後にはPLATEAUの3D都市モデル上で行動履歴を可視化し、観光体験を振り返ることができる。

審査員からは「観光客の行動変容を狙う中で、情報提供以外の切り口を示した点が良い。ハンターに追われながら観光する発想はユニーク」(宮崎氏)、「ハンターが捕まえるのではなく、お店へと追い込んでいく仕組みが面白い」(長谷川氏)といったコメントが寄せられた。行動変容をゲーム性と結びつけた点が評価された。

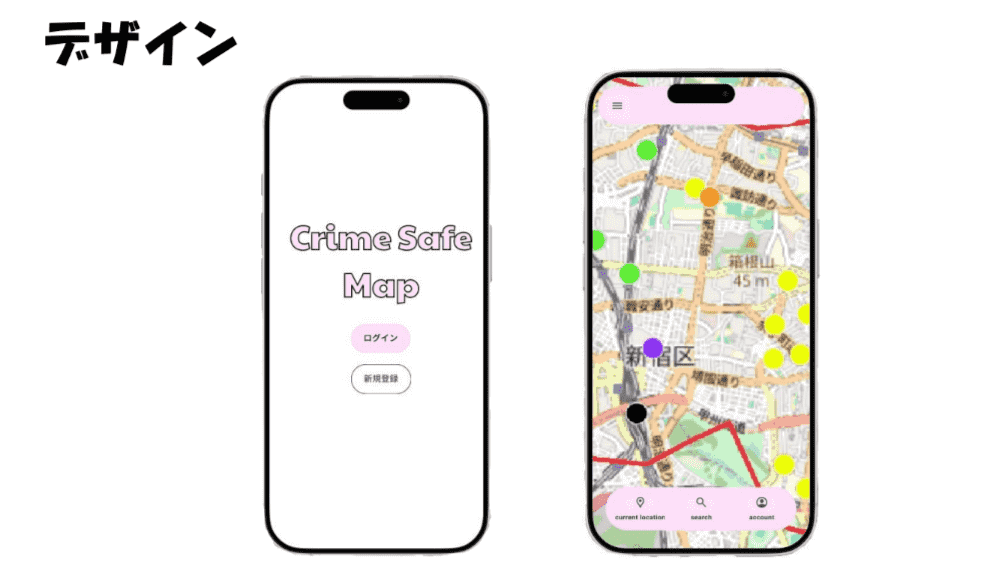

犯罪発生データを可視化する安全マップ「Crime safe Map」(Lチーム)

Lチームは、事件や犯罪を防止するためのアプリ「Crime safe Map」を提案。警視庁が公開する犯罪情報マップは十分に普及していない現状を踏まえ、PLATEAUの3D都市モデルと事件データを組み合わせ、発生場所や周辺環境との関係を可視化する仕組みを構想した。

アプリでは、事件発生件数を色分け表示し、危険度を直感的に把握できるようにする。さらに3D表示や読み上げ機能を備え、子どもや高齢者、視覚障害者にも使いやすい設計を想定。近隣で事件が起きた場合には通知が届き、最新の不審者情報も反映できるようにする。

講評では、Kula氏が「事件データとPLATEAUの建物属性データや3Dデータを照合すれば、犯罪が起こりやすい場所の要因を割り出すこともできると思う。自治体に活用してもらいたい」と評価。井上氏も「警察はデータを持っているが、市民には届いていない。PLATEAUでアプリ化するのはひとつの答えになる」とコメントした。

アニメや映画の舞台を3D都市空間で再現「聖地巡礼マップ」(Iチーム)

Iチームは、アニメや映画の舞台を3D都市空間に再現する「聖地巡礼マップ」を提案。観光やまちおこしへの活用を視野に入れ、遠方で現地に行けない人でもバーチャルに聖地巡礼を体験できる仕組みを構想した。例として映画『天気の子』の3スポットを取り上げ、時間帯や季節、日照の変化を再現することで、従来の地図以上の臨場感を演出する。

利用者は実際に訪れた際の写真を投稿できるほか、将来的にはキャラクターを持つ企業や自治体と連携し、3D空間上にキャラクターを表示。ファンが一緒に撮影を楽しめる仕掛けも想定している。ぬいぐるみなどを物理的に用意するより低コストで、観光促進や地域ブランディングにもつながる可能性がある。

審査員からは「現地に行けない高齢者や療養中の人もバーチャルに聖地巡礼を楽しめる。平等に体験機会を届けられる点に価値がある」(宮崎氏)、「実際に巡礼に行く人のルートをPLATEAUで可視化すれば、インフルエンサーのプロモーションにも活用できる」(Kula氏)といったコメントが寄せられた。

好みに合わせて作る最適ルートと経路動画「マイウェイ3D」(Fチーム)

Fチームは、利用者が自分の好みに合わせて経路を編集できるナビゲーションアプリ「マイウェイ3D」を提案。従来のナビアプリが最短経路のみを提示するのに対し、屋根の有無や段差の少なさ、混雑度など、移動の快適性を考慮し、自らルートを選べるようにする点が特徴だ。

アプリでは、バリアフリー優先や屋根のある道を選択できる詳細設定を用意。さらに地図上で経路をなぞることで「日陰を通りたい」「寄り道したい」といった個別のニーズにも対応できる。検索後にはPLATEAUの3D都市モデルを活用し、設定したルートを実際に歩いているかのような動画を生成。時間帯を指定して日照の変化を再現できる機能も備えており、利用者は立体的な都市空間の中で移動イメージを直感的に掴むことができる。

審査員からは「日陰を避ける部分は自分で編集するイメージか」(長谷川氏)といった質問に対し、チームは「自動では拾えない寄り道や個別の希望を反映するために”自分で設定できる”ことを重視した」と説明。将来的には交通データや災害情報との連携も視野に入れ、幅広い分野での応用可能性を示した。

PLATEAUを通じて社会の姿を考え、楽しさや課題解決の可能性を追求した3日間

表彰式の後、審査員を担当した国土交通省の宮崎氏とKula氏から、本イベント全体を総括した講評が寄せられた。

宮崎氏は、「3日間お疲れさまでした。今回のアイデアソンは、みなさんにとって有意義な時間になったと思います。この経験は、社会に出た際にも大きな糧となるはず。アイデアと実装方法の間でせめぎ合いながら成果を形にしていくことこそ、ITの醍醐味です。次はぜひハッカソンに参加して、今回生まれたアイデアを形にしていただきたいと思います」と語った。

Kula氏は、「私自身、12年前に初めて参加したハッカソンが人生を大きく変えるきっかけとなりました。多様な人々との出会いを通じて世界が広がり、仕事への自信や新しい機会を得ることができました。こうしたイベントを通じて、アイデアだけでなく人とのつながりという財産も生まれます。今回みなさんが築いた関係も、この先につながっていくはずです。どうかこの経験を大切にして、次の挑戦に生かしてほしいと思います」と述べた。

閉幕の挨拶では、日本女子大学の長谷川治久氏が、関係者への謝意を述べたうえでイベントを振り返った。

「教室に閉じない学び――学んだことは社会につながっている、と感じてほしいという旨をイベントの当初に伝えましたが、PLATEAUを通じて社会の姿を考え、楽しさや課題解決の可能性を実感できたのではないでしょうか。真剣に議論を重ねる中で意見がぶつかることもあったと思いますが、それを乗り越え、素晴らしい発表につなげてくれたことを誇りに思います。また、3日間を通じて短期間で多くを吸収し、チームで協力しながらアイデアを形にしたみなさんの成長に感動しました。こうした能力を高め、社会の中で活躍していっていただきたい」

そして最後に、学生たちの次の挑戦の場として「PLATEAU AWARD 2025」への応募をぜひ検討してほしいと呼びかけ、イベントを締めくくった。

3日間の挑戦から生まれた多彩なアイデアは、PLATEAUが描く都市の未来をさらに広げていきそうだ。