自治体が抱える課題に向き合い多様で斬新な作品が誕生したCityHack Challenge

「PLATEAU CityHack Challenge 2025」レポート

3D都市モデルを活用し、エンジニアや学生などの参加者と行政職員が協働して、地域の課題解決に向けたアプリなどを開発するハッカソン「PLATEAU CityHack Challenge」の成果発表会が8月31日に開催された。

- 文:

- 中山 智(Nakayama Satoru)

- 編集:

- 北島 幹雄(Kitashima Mikio)/ASCII STARTUP

この「PLATEAU CityHack Challenge」は、一般市民であるエンジニアや学生の参加者と地方自治体職員(自治体メンター)が協力し、地域課題解決に向けたアプリケーションを開発する形式で実施された。参加者は地域が抱える課題や可能性を自治体メンター陣とともに整理し、対話を重ねながらアイデアを形にしていくことが期待された。

今回のイベントは、8月17日と31日の二日間に分けて行われた。自治体メンターには、京都市、さいたま市、玉名市、美波町の4自治体が参加。キックオフとなる8月17日には、まず参加者は興味のある各自治体のブリーフィングに個別に参加し、話を聞いたうえでアイデアを練っていった。そして8月31日までの期間中、Discordを通じて各自治体メンターとやり取りしながら準備を進めていった。

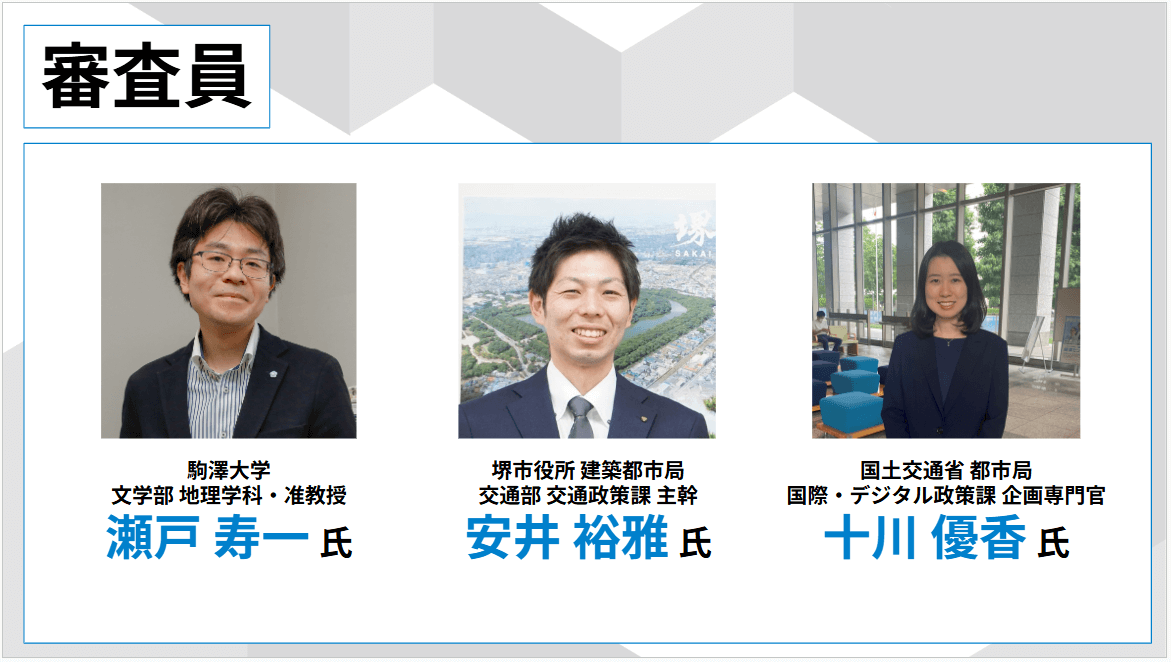

成果発表会には、10チームが参加。審査は、3D都市モデルの活用度、アイデアの独創性、地域課題への貢献度の3基準で行われた。審査員は、駒澤大学 文学部 地理学科 准教授の瀬戸寿一氏、堺市役所 建築都市局 交通部 交通政策課 主幹の安井裕雅氏、国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課 企画専門官の十川優香氏の3名で審査が行われた。どのような作品が誕生したのか見ていこう。

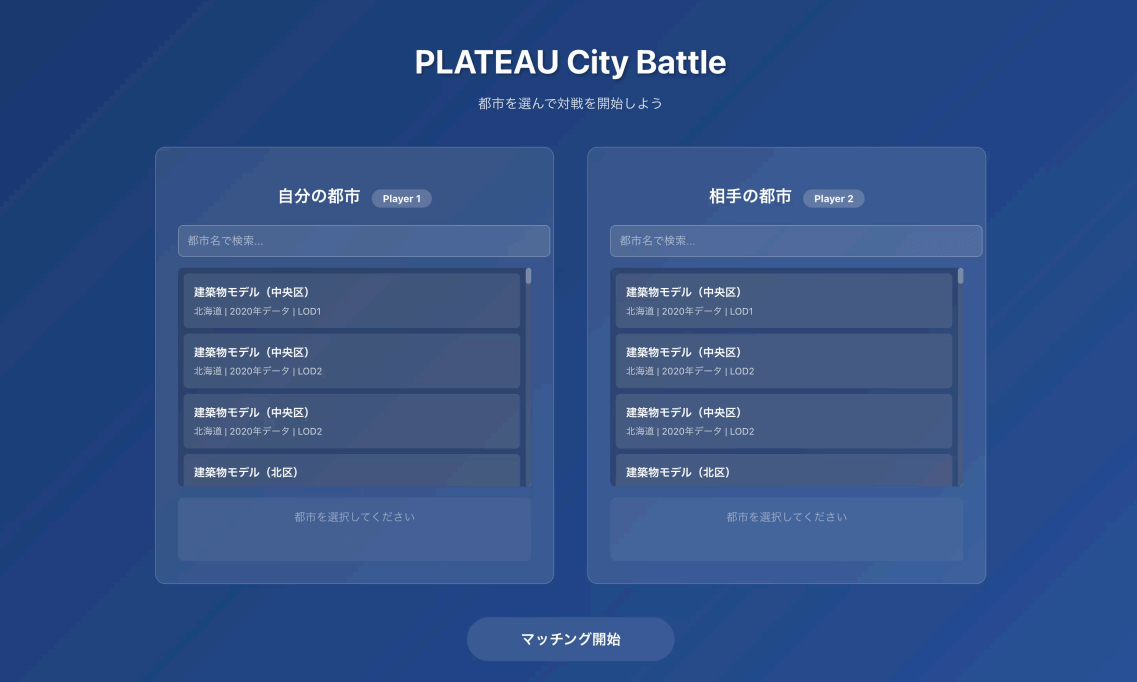

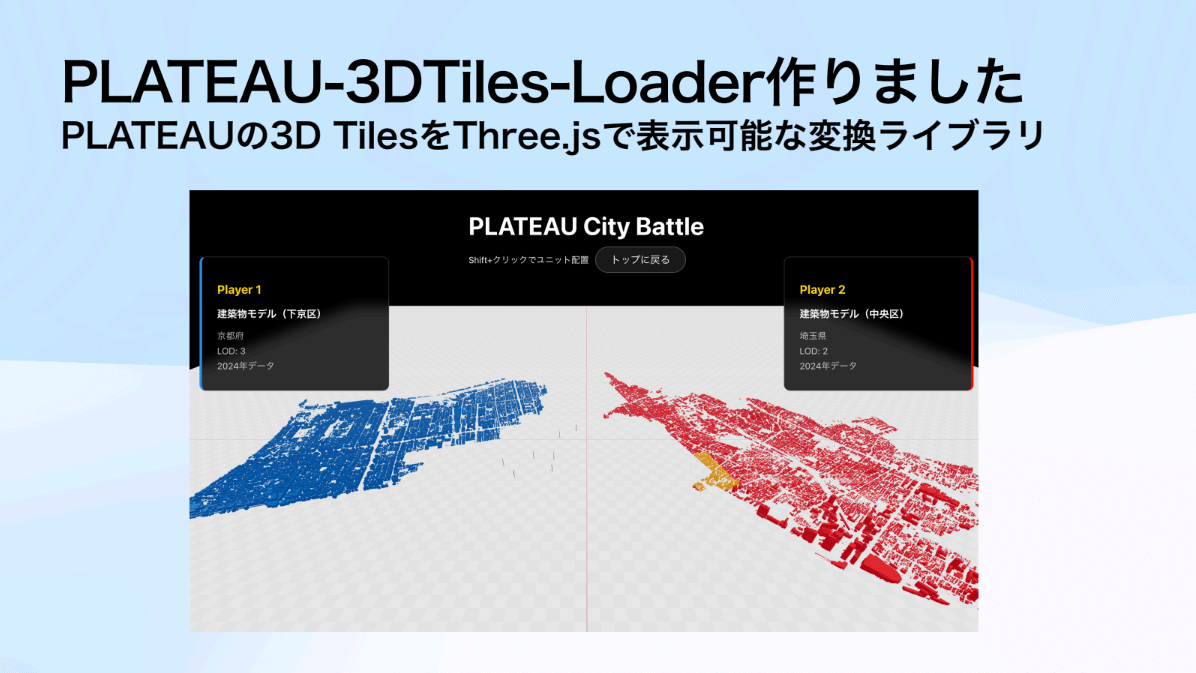

【チーム名:ちゃむ/作品名:PLATEAU City Battle】

本作品は、自治体が抱える様々な課題をゲームを通じて解決するというアイデアからスタート。具体的には、自治体同士が1対1で戦う都市バトルゲームをブラウザ上で実現し、各都市の主要施設(例:区役所、市役所)を占領することで勝利を目指す。将来的には、ゲーム内で意図的に災害を発生させたり、観光客を誘致したりすることで、現実の自治体の課題を表現することも構想している。

PLATEAUの3D Tilesデータを活用し、ブラウザ上でWeb GLを用いて3D都市モデルを表示。地球全体の座標系であるWGS84からローカル座標系への変換や、Y軸とZ軸の違いなど、PLATEAUの3Dタイルを扱う上での技術的な課題を克服するため、「3D Tiles Loader」という独自のライブラリを開発した。これにより、面倒な変換なしに3D空間での表示が可能となっている。

審査員の安井氏は、都市間競争という視点に興味を示し、バトルにおける評価指標や、意図的な災害発生などのアイデアについて質問していた。また瀬戸氏は、建物データの読み込み速度や表示方法のチューニングについて質問し、同チームはもともとGeoJSONで読み込もうとしたがそれでは表示や読み込みが遅くなるので、3D Tilesデータを選んだ。また、読み込む際にカメラ位置に応じて、引きだったら大きな建物のみ表示し、ズームしていくと細かい建物も表示するようにして速度を重視したと回答した。

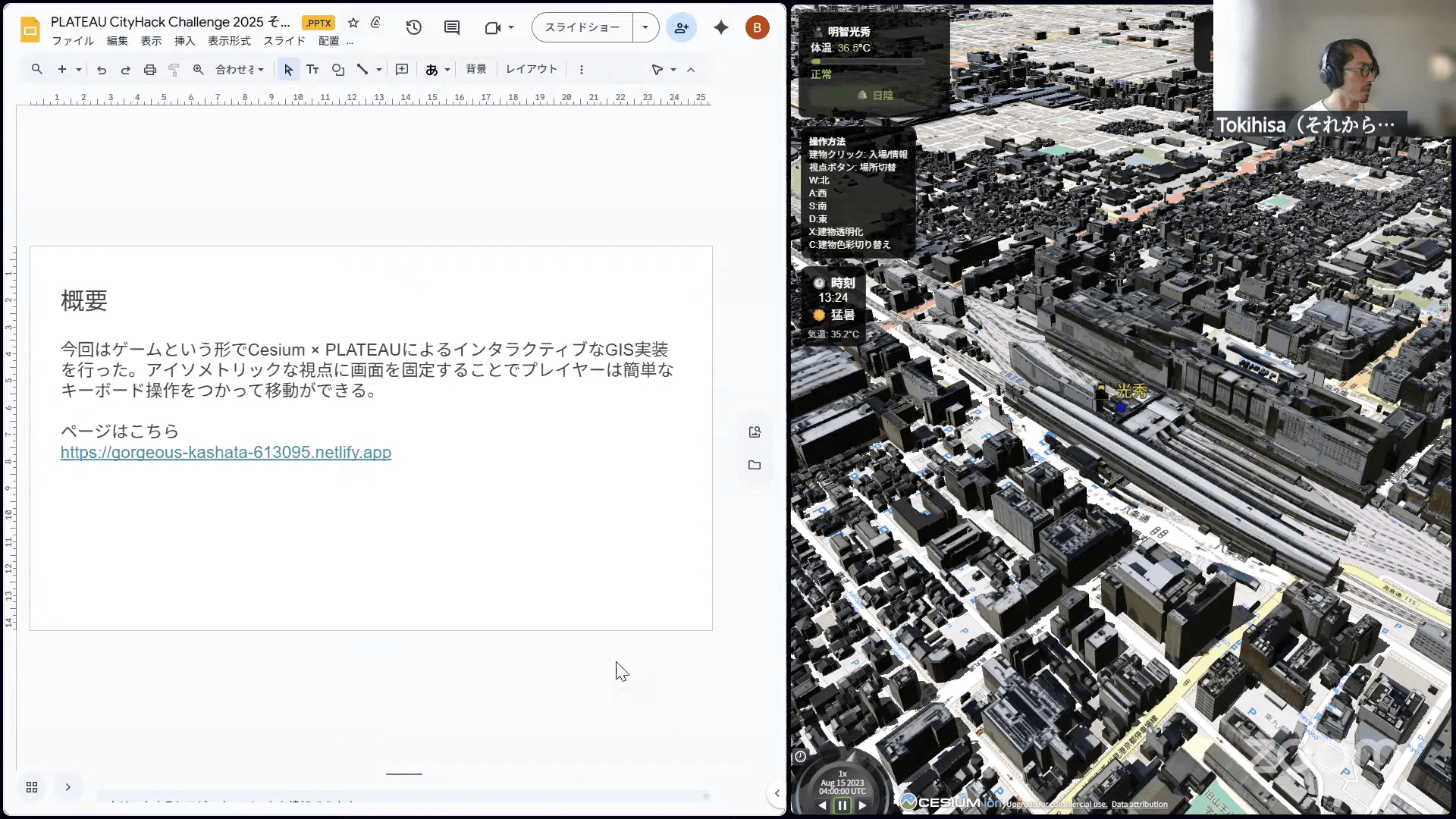

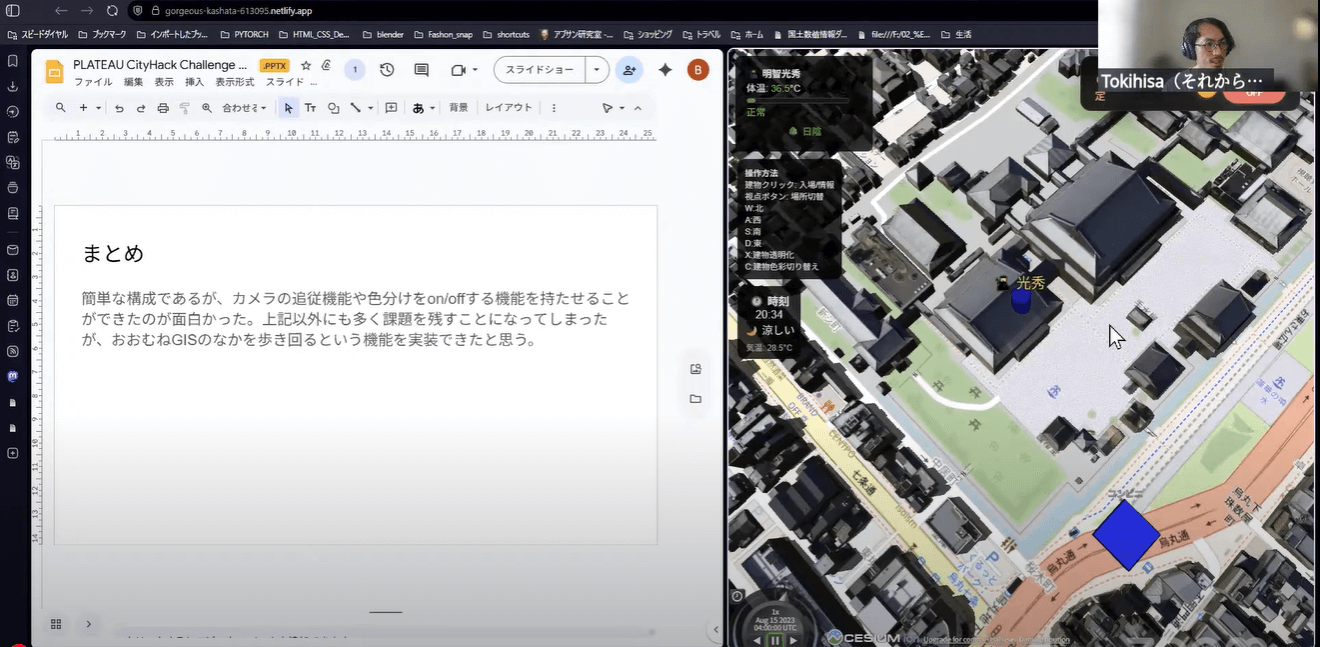

【チーム名:それからまた/作品名:本能寺の変 in 2025 夏】

京都市が抱える猛暑という課題と、豊かな歴史的背景を組み合わせたインタラクティブなGISゲームを開発。プレイヤーは明智光秀として京都駅からスタートし、体温が42度になる前に本能寺にたどり着くことを目指す。建物内に入ることで日陰となり体温の上昇を抑えることができる設定や、建物全体の色を変えて景観の変化をシミュレーションする機能も実装している。

PLATEAUを活用し、京都の3D都市モデルをCesium上で表示し、建物内の移動や景観の変化を表現。日陰の表示は今回実装できなかったものの、その必要性を認識しているとのこと。

審査員の十川氏は、短時間でのアプリケーション完成度と、猛暑という現代的な課題に歴史的要素を絡めた独創性を評価。瀬戸氏は、日陰の場所を視覚的に表示する機能の可能性について質問。今回は未実装とのことだったが、今後に向けてアップデートしてほしいとリクエストした。

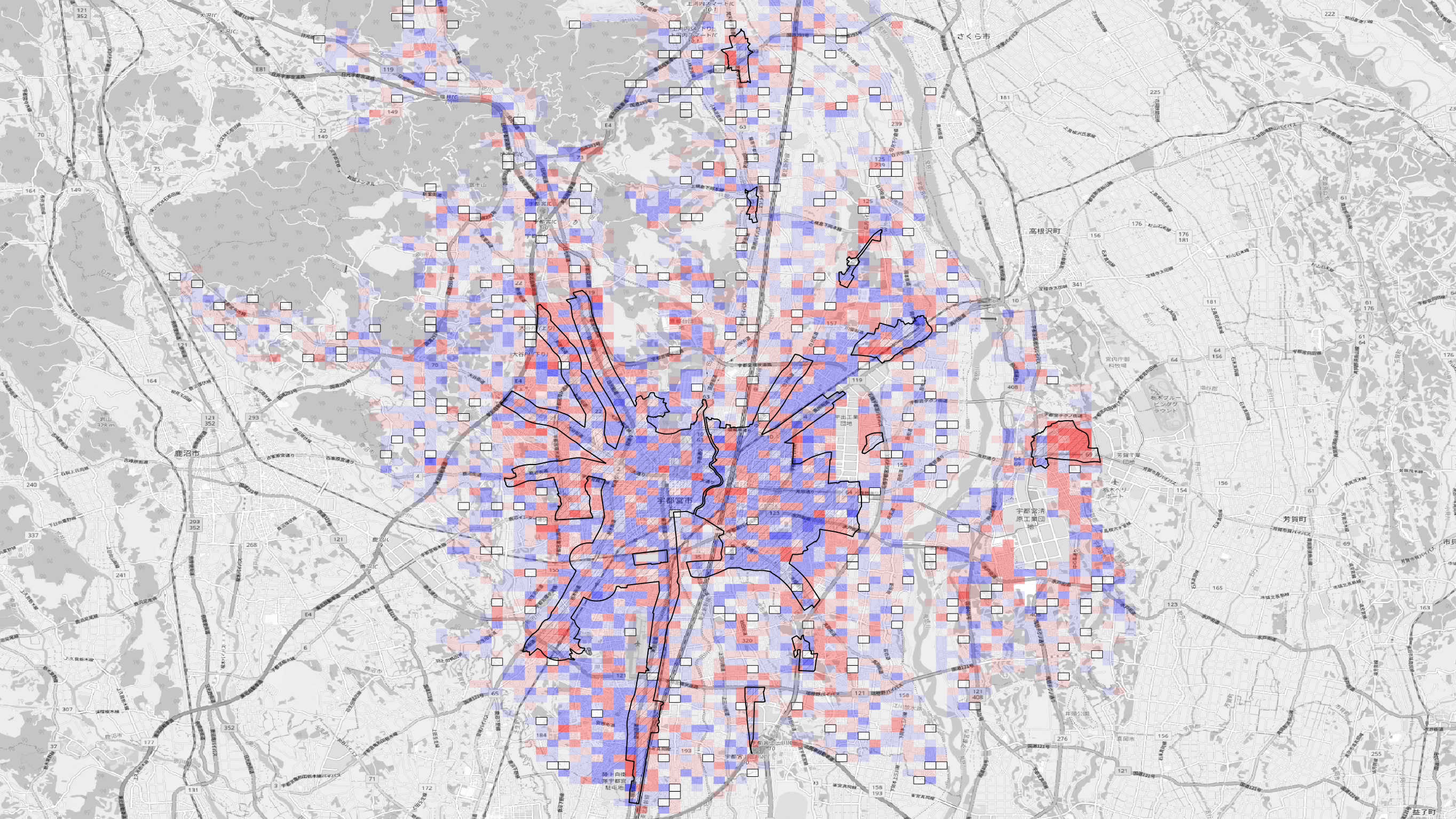

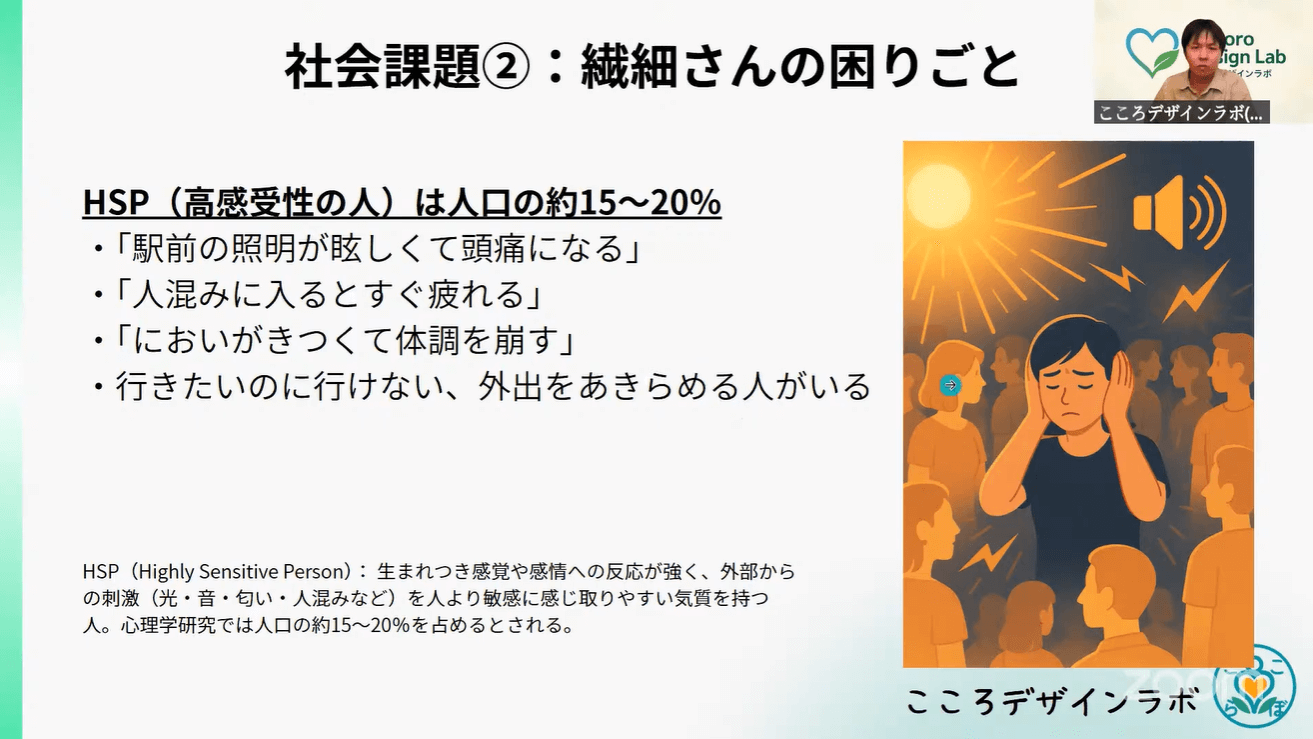

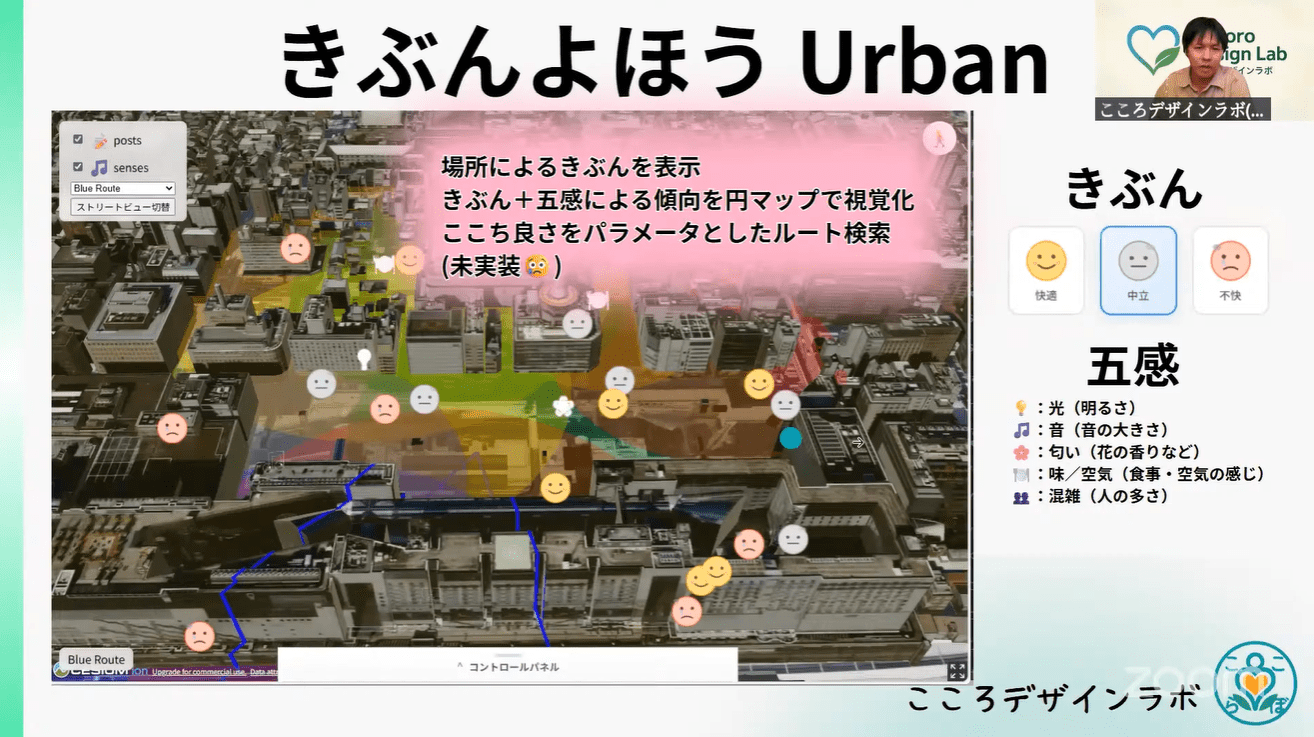

【チーム名:こころデザインラボ/作品名:きぶんよほう Urban】

京都市の京都駅前広場の再開発における課題や、都市の移動における「効率優先」からの脱却、特にHSP(Highly Sensitive Person)のような感覚過敏な人々の疲弊に着目したアプリケーションを制作。光、音、匂い、混雑度、温度といった五感に関する「感情」を地図上に投稿・共有することで、利用者の特性に合わせた「心地よさ」を基準としたルート検索を可能にするプラットフォームを目指したとのこと。

感情ヒートマップで不快な場所を可視化し、行政がデータに基づいて都市計画を検討する材料とすることも期待している。

PLATEAUの3D都市モデルを感情ヒートマップの表示やルート提案の背景として利用し、よりリアルな交通空間の可視化を図っている。将来的には、日影データやバリアフリーエリアなどのPLATEAU属性情報を経路検索のパラメーターに活用する構想も紹介していた。

審査員の十川氏は、感情を街の評価に取り入れるという斬新なアプローチを評価。瀬戸氏は、参加型による投稿データ収集の難しさを指摘し、3D都市モデルのデータからある程度の評価(例えば「この場所は光が強そう、混雑しそう」など)を事前に予測することも可能ではないかと提案していた。安井氏は、「心のナビ」というアイデアが居心地の良い空間づくりの取り組みと合致しているとコメントした。また、データ収集に向けて、情報提供者にポイントを付与するといったアイデアも出された。

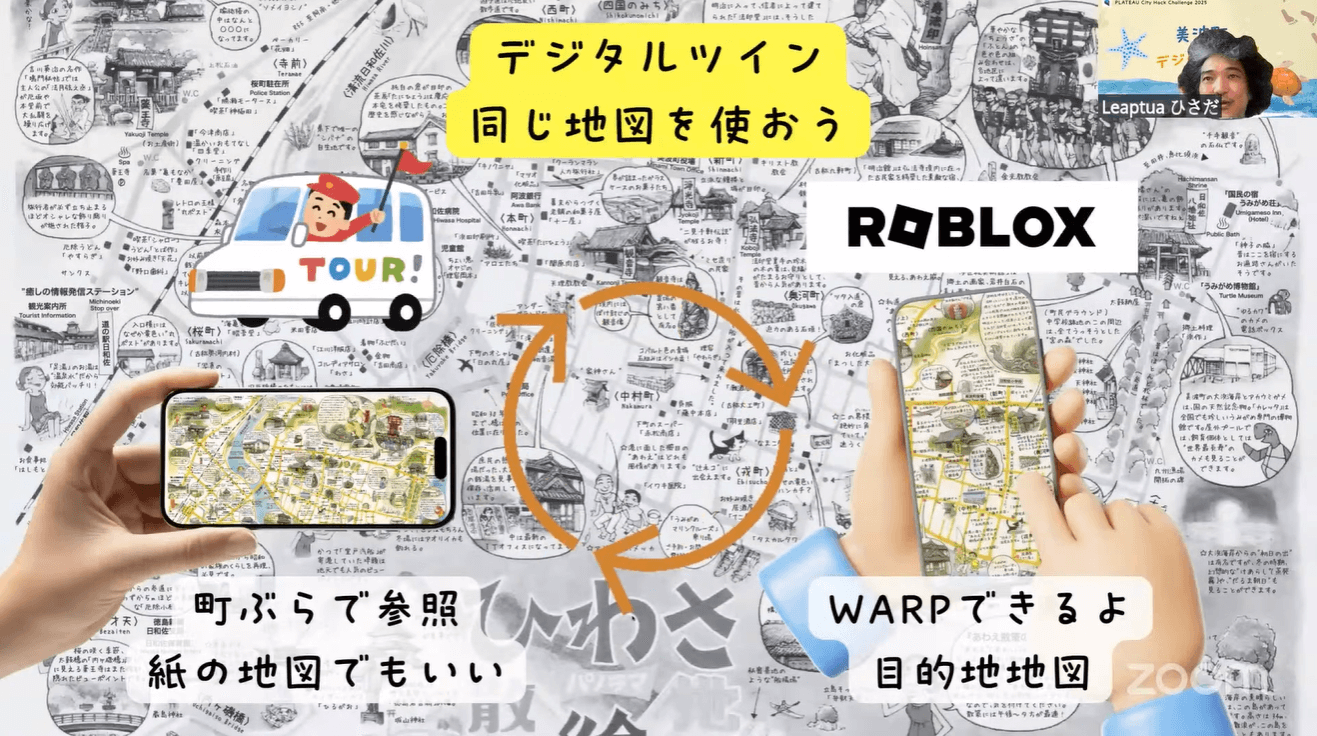

【チーム名:Leaptua(りーぷちゅあ)/作品名:美波町デジタルツイン by ROBLOX】

徳島県美波町が直面する人口減少や高齢化に伴う複合的な課題に対し、3D都市モデルが未整備である状況を逆手に取り、ROBLOX上に美波町のデジタルツインを構築。町の中心部を再現し、海辺やうみがめ博物館、洞窟(えびす洞)などを探索できるバーチャル空間を提供している。これにより、バーチャルとリアルをつなぎ、観光客を呼び込むツールとしての活用を目指すとのこと。

美波町ではPLATEAUの3D都市モデル整備が進行中であるため、既存のオープンデータ(地形のDEM、OpenStreetMap)や美波町から提供された博物館の3Dモデルのデータなどを駆使して、ROBLOX上に再現した。3D都市モデルが整備されれば、さらにコンテンツ作成に集中できるだろうと今後に期待を示した。

審査員の十川氏は、3D都市モデルのデータがない状況下での作品のクオリティに感嘆。瀬戸氏は、ROBLOXをプラットフォームとして選んだ理由を質問した。同チームからは「3D都市モデルがなかった分、思い切ったことをやってみたかった」と回答。ゲームであるROBLOXは子どもたちも利用しやすいことから、地域の学習コンテンツを作成して展開する可能性も挙げていた。

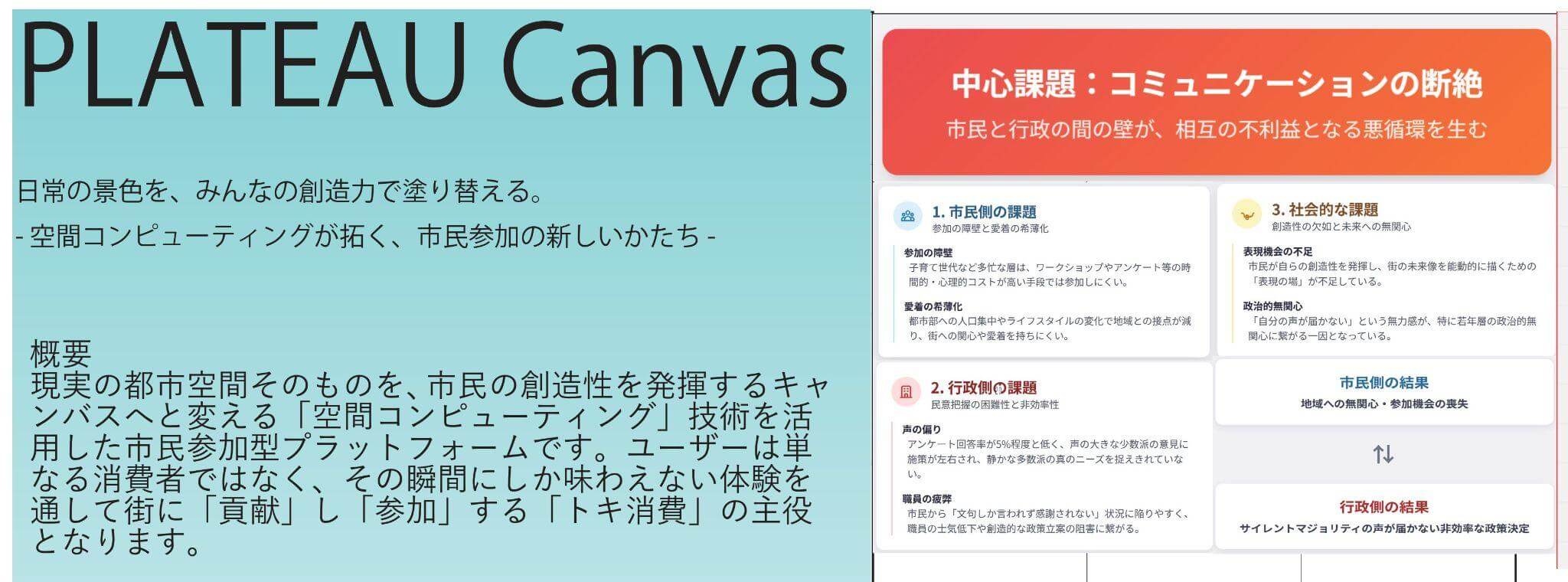

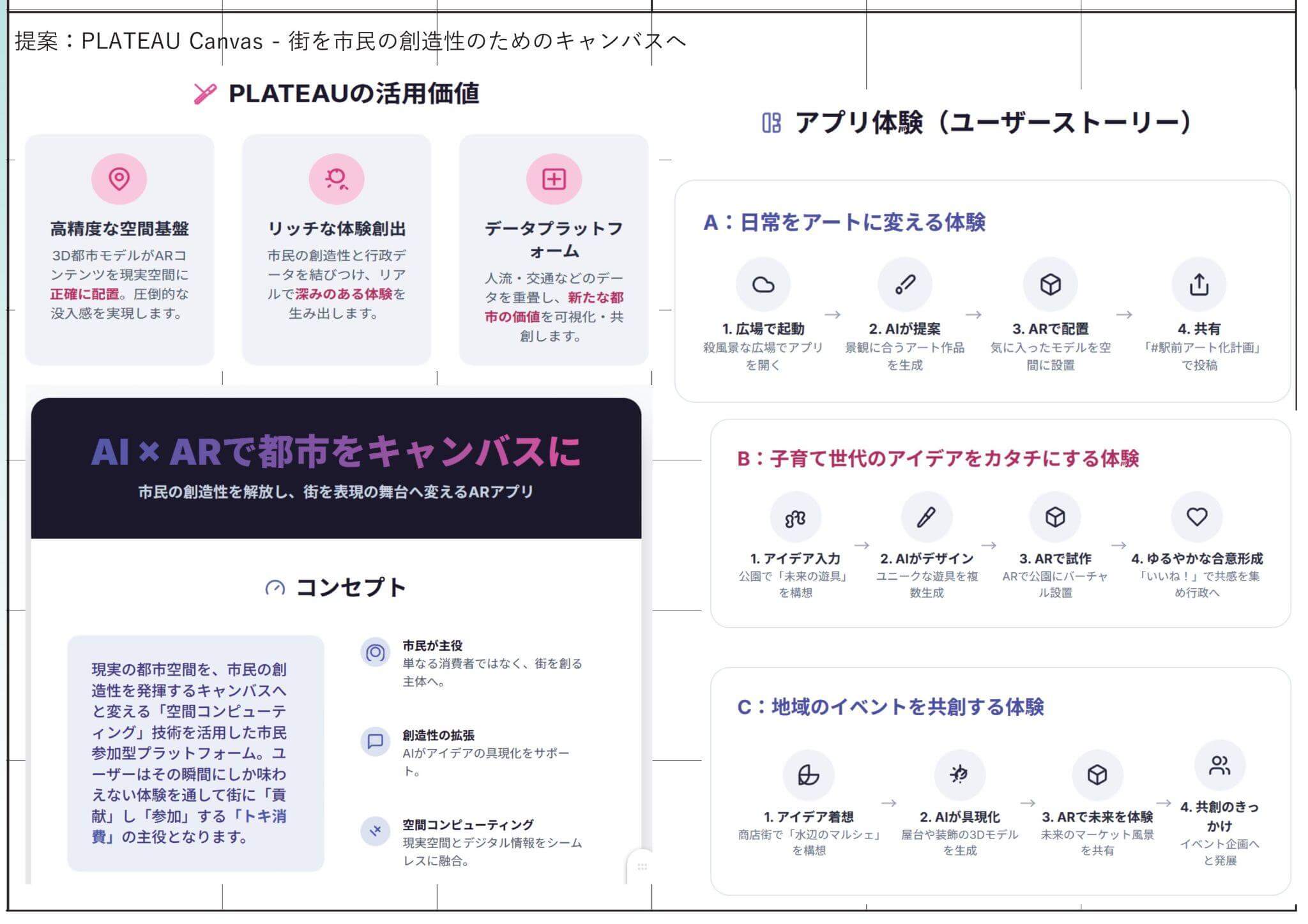

【チーム名:42Tokyoメタバース部/作品名:PLATEAU Canvas】

市民と行政間の「コミュニケーションの断絶」という社会課題に着目し、街を「市民の創造性を発揮するためのキャンバスへ変える」というアイデアを提唱。AR/VRアプリケーションを通じ、ユーザーはカメラで捉えた現実の風景にAIが生成した3Dモデルを配置し、理想の街並みを表現できる。

他のユーザーのアイデアを共有したり、「いいね」を付けたりすることで、市民の「声にならない声」を行政に届け、緩やかな合意形成ツールとして活用されることを目指している。

PLATEAUの3D都市モデルを基盤として活用し、ベンチなどの設備やカフェなどの施設、アート作品など市民が「この場に設置したい」と思うものをAIで生成し、ARで現実の街に重ねて示すことでリッチな体験を創出。また、街の人流や交通量のデータ、自治体の政策などの情報をAIを使って3D都市モデル上で可視化するという。

審査員の十川氏は、投稿者が自分のアイデアに対する反応を知る仕組みはあるのかと質問。これには、他のユーザーからの「いいね」などSNSのような仕組みを想定していると答えた。安井氏は、こうした形で市民の声を集めることは面白いと評価。加えて、同じ場所で複数のアイデアが混在する問題について質問。これに対しては、ユーザー側での表示/非表示機能や「いいね」数による表示優先順位付け、期間による残存期間設定などを検討していると回答した。

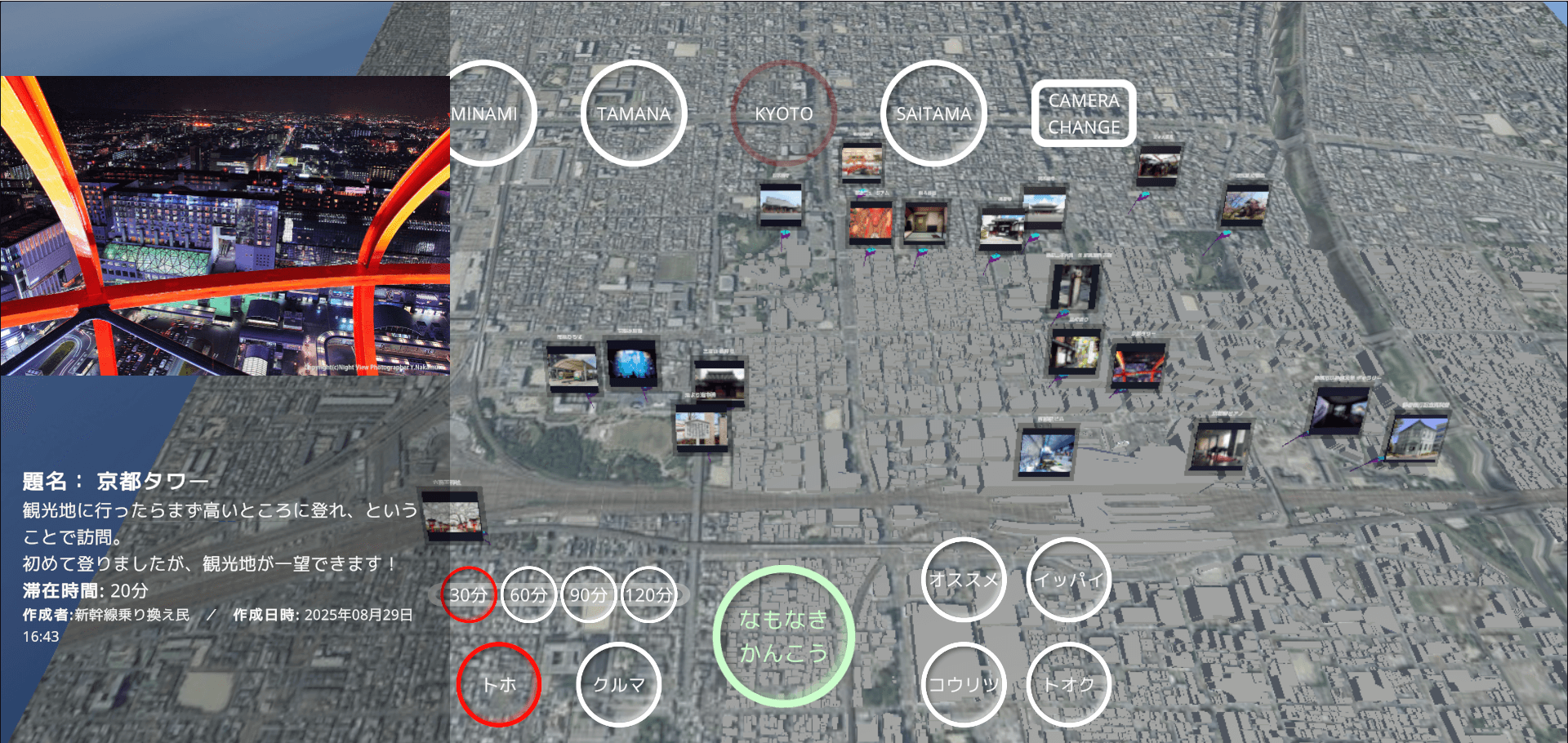

【チーム名:iida + kuwabara/作品名:なもなき かんこう】

観光計画立案の手間を解消し、観光客が多様な場所を訪れる機会を創出することを目指したアプリケーションを発表した。コンセプトは「目的地でもない、計画もたててない、ちょっと空いた時間にまちに出よう」。電車や新幹線の待ち時間、仕事終わりの空き時間など、短時間で楽しめる観光コースを提案する。

また、ユーザーが発見した「名もなきスポット」を写真とコメント付きで投稿・共有できる機能も備え、地域の魅力を再発見し、混雑緩和や他エリアへの誘導にも貢献することを期待している。

建物のデータはCityGMLのデータをGeoJSONに変換してアプリケーションで読み込み、地形については地理院タイルを利用。これにより、3D空間で多様なスポットやルートを視覚的に表現し、ユーザーに直感的な観光体験を提供できる。

審査員の十川氏は、PLATEAUの属性情報の利用状況や、観光スポットのリストアップと登録作業は手動であるかについて質問。属性情報の利用は建物形状のモデルのみで、観光スポットの登録に関しては現状は基本的には手入力だと回答した。瀬戸氏は、提案されるコースの所要時間の計算方法(徒歩と車、滞在時間)について質問し、より精密な計算が可能であればより良いだろうと助言。また、本アプリが駅や市役所の入口などに設置できるキオスク端末として活用できると普及していきそうだと感想を述べた。

【チーム名:某研究所/作品名:華麗にふるまっぷきょうと】

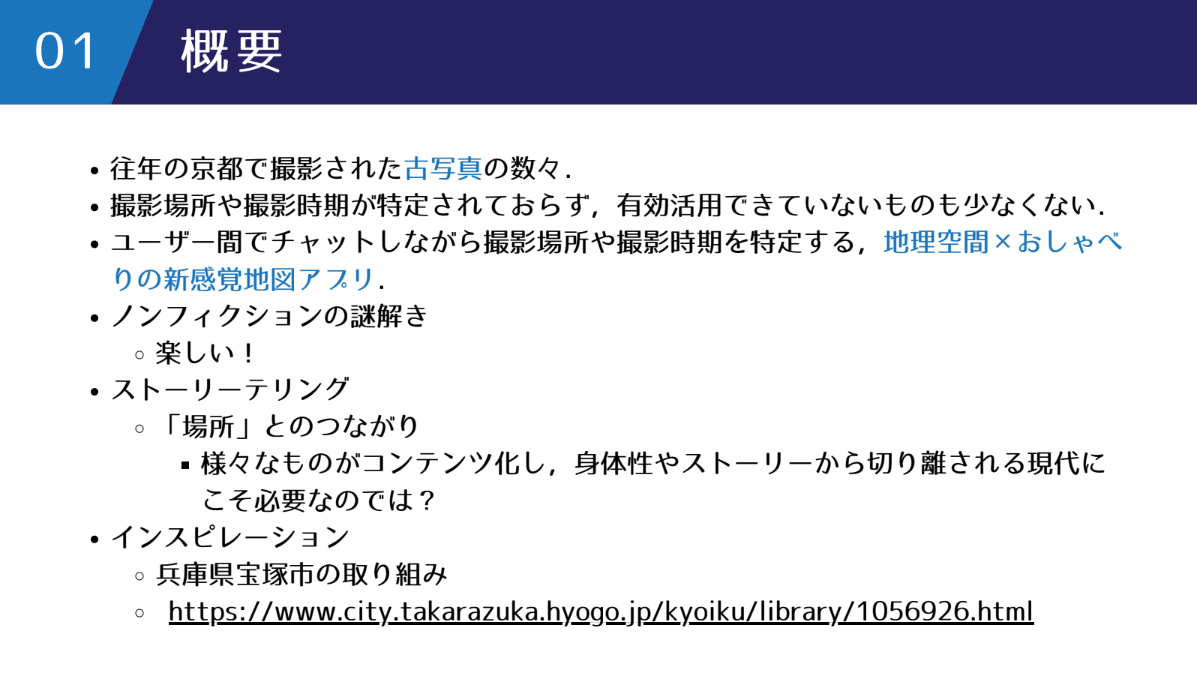

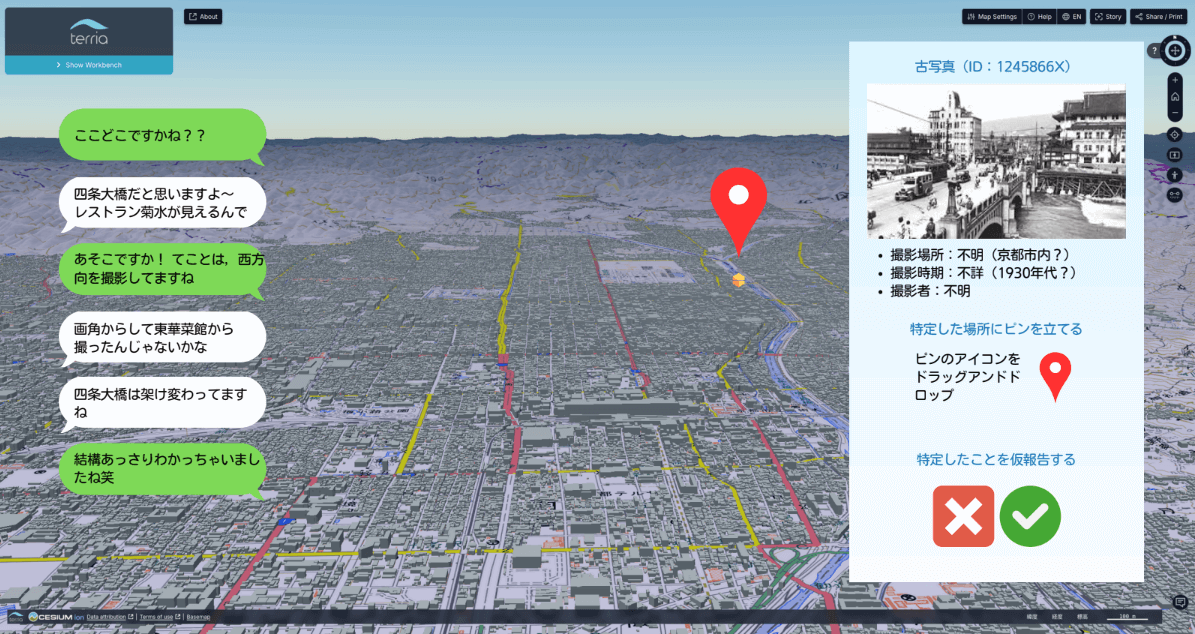

京都市に多数存在する撮影場所や撮影時期が不明な古い写真を有効活用するためのダッシュボードアプリを発表。ユーザーがチャットを通じて協力し、写真の撮影場所や時期を特定する「ノンフィクションの謎解き」体験を提供する。

特定された場所は地図上にピンで表示され、PLATEAUの建築物モデルと紐付けることも可能。これにより、ユーザーは場所と自身の繋がりやストーリーを知ることができ、地域への愛着を深めることを目指している。

CesiumJS上でPLATEAUの建築物モデルを表示し、古い写真の撮影場所を特定するためのベースマップとして利用している。現存しない古い建物と現在のPLATEAUモデルの比較検討は今後の課題として認識しているとのこと。

審査員の十川氏は、チャット機能を活用して古い写真を特定していくアイデアが新鮮だと評価。安井氏もアイデアの面白さを評価したうえで、街に愛着を持つ人ほど古い写真や記録を大事にしたいと思う人が多いと述べ、本アイデアの実現に期待を寄せていた。

【チーム名:のぼうず/作品名:万葉混在集】

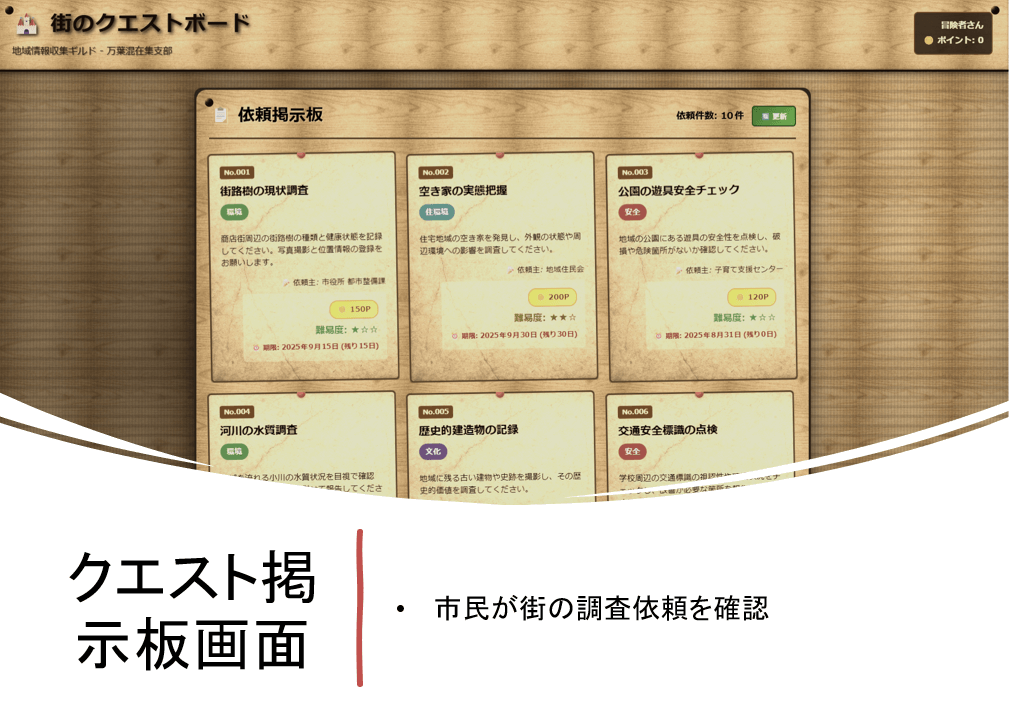

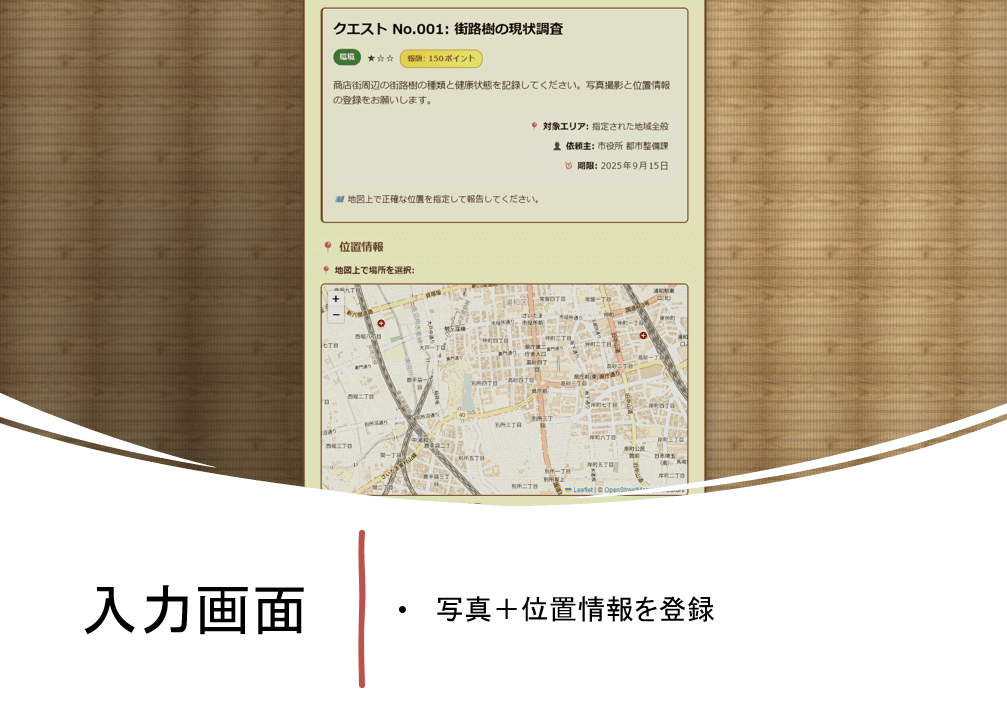

人手不足が深刻化する中で、自治体が抱える都市情報の収集・更新・メンテナンスにかかる課題を、市民参加型で解決を図るゲーミフィケーションシステム。アプリ内で「クエスト」としてデータ収集依頼(例:空き家調査、公園遊具の確認、街路樹の調査)が発行され、市民はそれに協力して情報を登録することでポイントを獲得。これにより、市民は楽しみながらまちづくりに貢献し、リアルタイムな災害マップなどへの活用も期待できるとのこと。

収集されたデータ(例:街路樹の位置、高さ、種類)はPLATEAUの3D地図上に表示。2D地図では表現できない街路樹や建物の高さやサイズ感など、PLATEAUの特性を生かしている。

審査員の十川氏は、インフラの維持管理を市民参加型でポイントも付与しつつ取り組もうとする方向性が面白くトレンドにもあっているとコメントし、ポイントが具体的に何に変換されるかについて質問。同チームからは、地元地域の行政が発行するポイントサービスとの連携を想定していると回答した。また瀬戸氏は、クエスト掲示板と3D地図画面とのシームレスな切り替えが今後可能かについて質問し、技術的には可能であるとの回答がなされた。

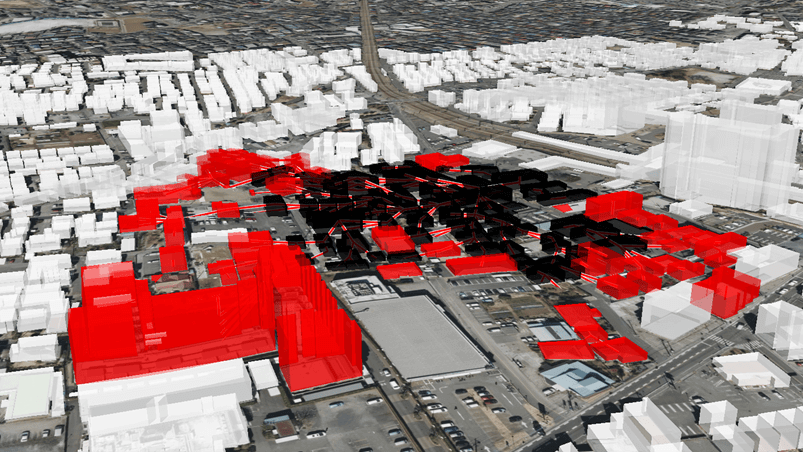

【チーム名:Takeshi/作品名:PLATEAUを活用した空き家対策コミュニケーションプラットフォーム】

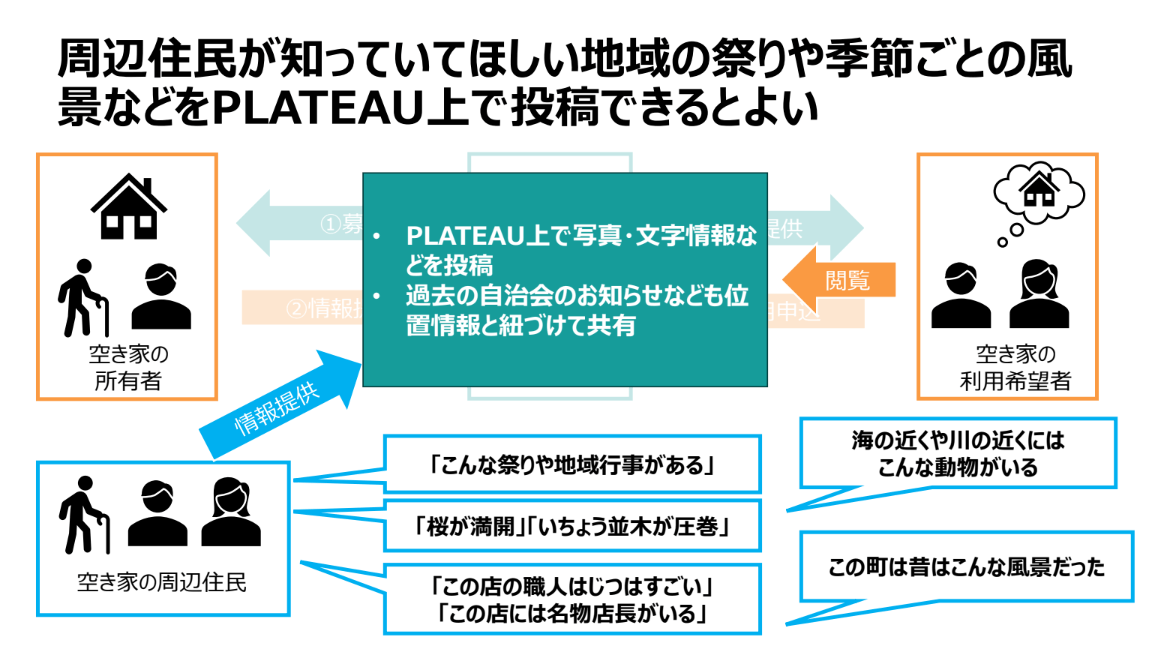

全国的に深刻化する空き家問題に対し、既存の空き家バンクが提供する情報(外観・内観)だけでは不十分であり、周辺地域の魅力や情報、そして移住者と既存住民間のコミュニケーション不足が課題であると指摘。このプラットフォームでは、空き家周辺の豊富な3D情報を提示するだけでなく、空き家所有者、利用希望者、そして周辺住民が、PLATEAU上でアバターを使ってコミュニケーションを取れる場を提供することを目指している。

具体的には、地域の住民が、知っていてほしいと思う情報――例えば、周辺地域のお祭りや季節ごとの景観の移り変わり、自治会のお知らせなどを、空き家の利用希望者に向けて、PLATEAU上で写真や文字情報を位置情報とひもづけて投稿し共有しようというアイデアだ。

生活体験をシミュレーションできるような情報を提供することで、移住後のイメージをより具体的に把握し、地域との関係性を深めるためのコミュニケーションを図ることを期待しているという。

審査員の安井氏は、空き家バンクというと物件そのものに注目するのに対し、周辺情報に着目した提案を評価し、周辺住民からの情報提供の参加を促す仕掛けについて質問。同チームからは、ポイント付与のインセンティブも想定しているが、ボランティアで参加してくれる人とのバランスを取ることも考慮したいと回答した。瀬戸氏は、豊富な情報を3D環境で表示する際のデータ量と表示のパフォーマンスのバランスについて質問した。同チームからは、すべての情報をリッチな状態で表示しようとすると動作が重くなるため、必要な情報に絞り込むことが必要になるだろうと答えた。

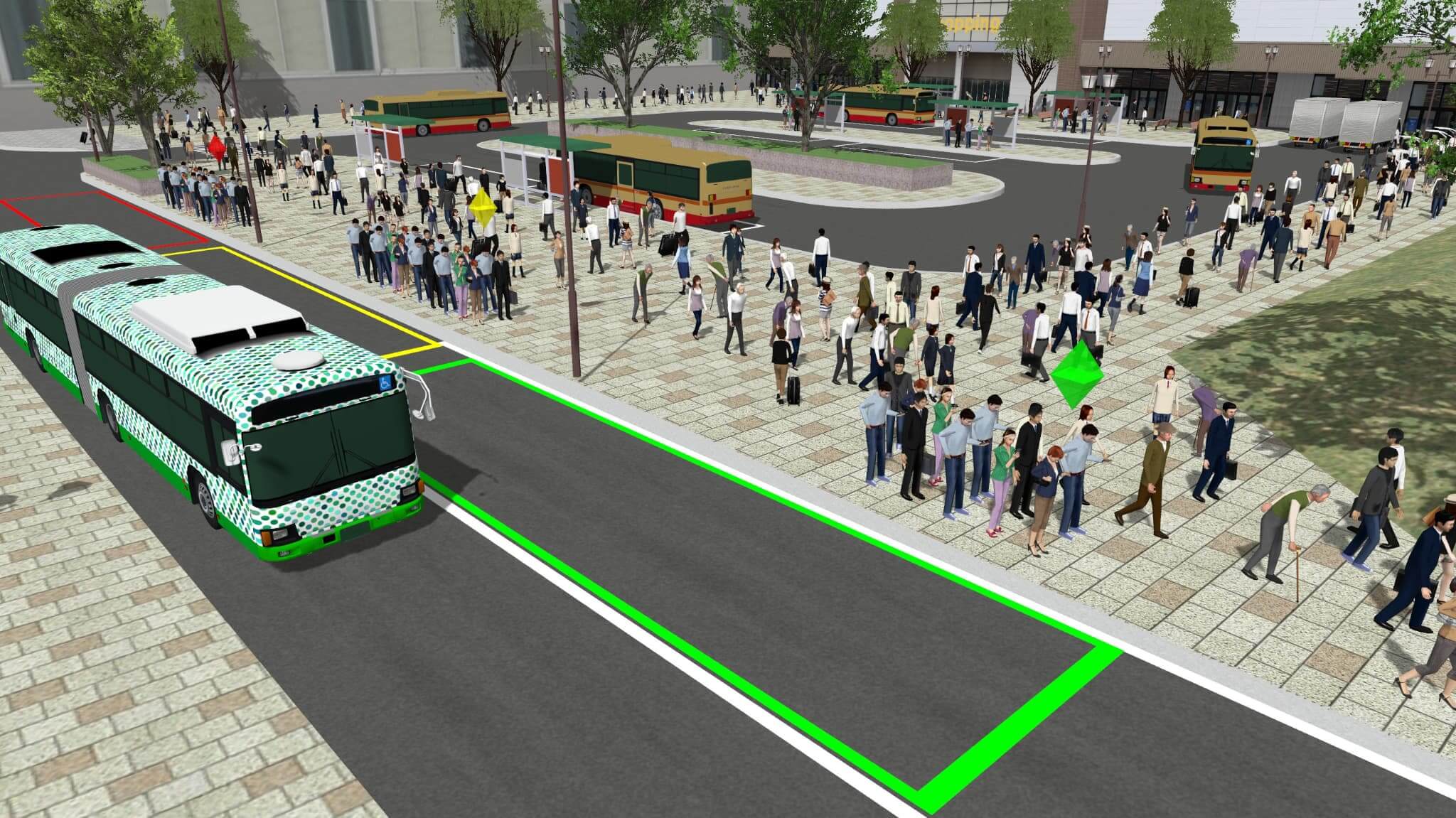

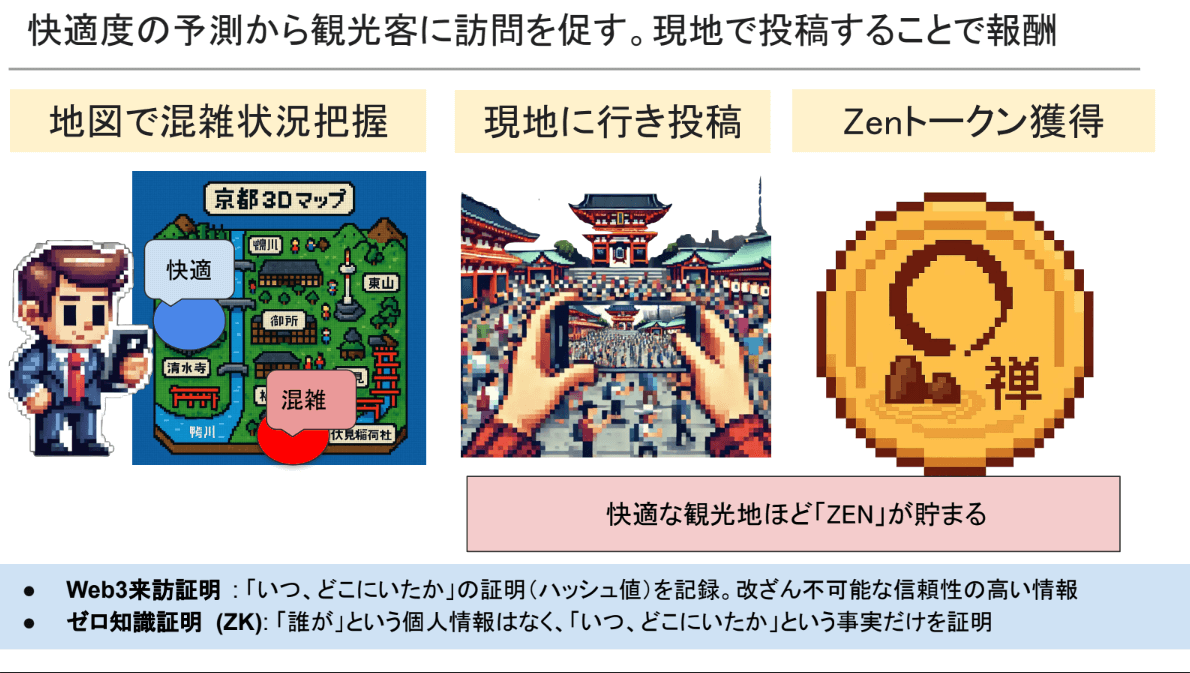

【チーム名:OEC/作品名:LIVINNG CITY MIIRROR】

京都市におけるオーバーツーリズム問題、特に観光客が混雑状況を把握し、快適な観光ルートを選択できないというポイントに着目。このアプリでは、3Dマップでリアルタイムの混雑状況を可視化し、観光客を混雑していないエリアに分散させることを目指すとのこと。ライブカメラ映像、天気カメラ映像、オープンウェザーデータなどを地図上に表示し、混雑度と天候を組み合わせた「快適度」を提供。空いている場所への移動や情報投稿を促すためのインセンティブとして、個人情報を特定しない「トークン」を付与するレベリングシステムを構想している。

京都市の3D地図をベースとして表示。その上にライブカメラ映像、天気カメラ映像、オープンウェザーデータに基づく快適度情報を重ねて表示することで、リアルタイムな都市の状況を視覚的に伝えていくという。

審査員の十川氏は、各地でオーバーツーリズム対策が求められる中、こうしたアプリが広がれば状況が良くなっていきそうだとコメント。また、多様なデータを取り込む中でPLATEAUのデータを使うメリットをどう感じるかと質問した。これに対して、バスの運行情報を取り込む中で「バスがどの辺りにきている」ということを、土地勘のない旅行者でも立体的な距離感でとらえやすいと答えていた。瀬戸氏と安井氏は、作り込みも含めて完成度が高いと評価するとともに、多様なコンテンツが載せられているが、表示レスポンスも良く、快適に表示される点に注目し評価した。

自治体にとってのヒントや気づきにもなったアイデア

以上、10組の発表が終了。審査結果の発表にあわせ、成果発表会に参加していた3つの自治体からコメントがあった。

京都市 都市計画局 まち再生・創造推進室 山本 貴仁氏は、「どのチームの発表も、地域課題に対するアプローチの多様さや斬新さが印象的だった。3D都市モデルに限らず、さまざまなデータや技術が活用されており素晴らしいと思った。今回の各チームの発表とアイデアの提案は、どの自治体にとってもヒントや気づきになったと思う。こうしたアイデアが社会実装に繋がり、より良い地域社会になっていくことを期待している」と語った。

熊本県 玉名市役所 建設部 都市整備課・主査 安田信洋氏は、「PLATEAUのハッカソンにメンターとしてはじめて参加し、非常に貴重な経験になった。3D都市モデルをどう活用していくかという点において、自分たちだけで考えるのとは違った視点から生まれきたアプリケーションを見ることができた。今後の活動に生かしたい」と述べた。古城佳代氏も「はじめての体験となり、とても新鮮だった。また機会があれば参加したい」と語り、木村信仁氏は「限られた時間の中で、3Dの活用度、課題解決への貢献度、アイデアなどレベルが高く、ゲーム性もあって、楽しく勉強させていただいた。玉名市でもハッカソンを開催したい」と抱負を語った。

徳島県 美波町 総務課デジタル自治推進室・主査 大地辰弥氏は、「どのチームもアイデアや技術力の高さにとても感心した。Leaptua(りーぷちゅあ)のチームのみなさんには、美波町を舞台とした作品を作っていただき感謝している。同僚たちにも作品を見せたところ、とても喜んでいた。3D都市モデルの整備や今回の参加経験を通じ、さまざまなデータを貴重な資産として捉えて『バーチャルからリアルへの流れ』を推進していきたい」と述べた。

審査結果は、オーディエンス賞はチーム「Leaptua(りーぷちゅあ)」の「美波町デジタルツイン by ROBLOX」が、CityHack賞はチーム「42Tokyoメタバース部」の「PLATEAU Canvas」が、そしてグランプリはチーム「OEC」の「LIVINNG CITY MIIRROR」が受賞した。

審査員の瀬戸寿一氏はあらためて各作品に触れながら、全体を通じて「審査でもかなりディスカッションが盛り上がったほど甲乙つけがたい、多様な作品が発表され、本当に素晴らしかった」と総括した。また、今回の開発の経験を「これからPLATEAUのハッカソンに参加しようとするルーキーの人たちのためにも、ぜひ積極的に工夫やノウハウの情報発信をしてもらいたい」とも述べた。

堺市の安井氏は、「どのチームも高い技術力をもってPLATEAUに取り組んでいただき、PALTEAUの普及に携わってきた一員として大変ありがたい」と全体の感想を語った。また個々の作品にも触れながら、行政だけではどう取り組んだらいいのかわからず手をつけにくい課題や、行政だけでは情報発信しきれないという課題の解決に向けたアイデアもあり参考になった、今後も開発を続け実現してもらいたいと期待を述べた。

国土交通省の十川氏も各作品にも触れながら、「3D都市モデルだけではなく、さまざまなデータを組み合わせて開発するというチャレンジングな姿勢がとても素晴らしかった」と感想を述べた。また、「今後、社会インフラをこれまで通りの仕組みで維持していくのが難しくなっていく中で、市民参加によって工夫して維持していくことも必要になってくるだろう」と述べ、「そうした際にPLATEAUがさまざまな形で利用され、課題解決に貢献できたらうれしい」と語った。