空き家探索から「幻の食」を追うモンスターまで。広島で生まれた6つの地域課題解決アイデア

「DoboX × PLATEAU Hack Challenge 2025 in 広島」レポート

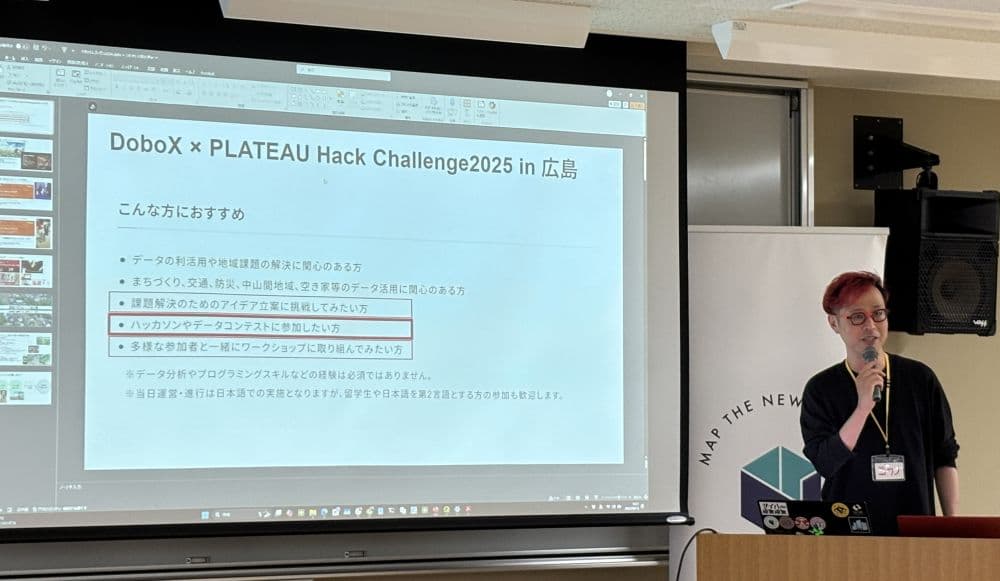

広島県は国土交通省、アーバンデータチャレンジ2025(AIGID)と共催し、2025年9月13日・14日の2日間、広島大学東千田キャンパスにおいてハッカソンイベント「DoboX × PLATEAU Hack Challenge 2025 in 広島」を開催した。参加者はPLATEAUの3D都市モデルデータやオープンデータを活用し、広島のまちづくりや防災、交通、中山間地域の課題解決に挑戦。地域課題の共有からデータ分析、アイデア創出までを一気に進める濃密な2日間となった。

- 文:

- 松下 典子(Matsushita Noriko)

- 編集:

- 北島 幹雄(Kitashima Mikio)/ASCII STARTUP

地域課題をデータで解決する2日間

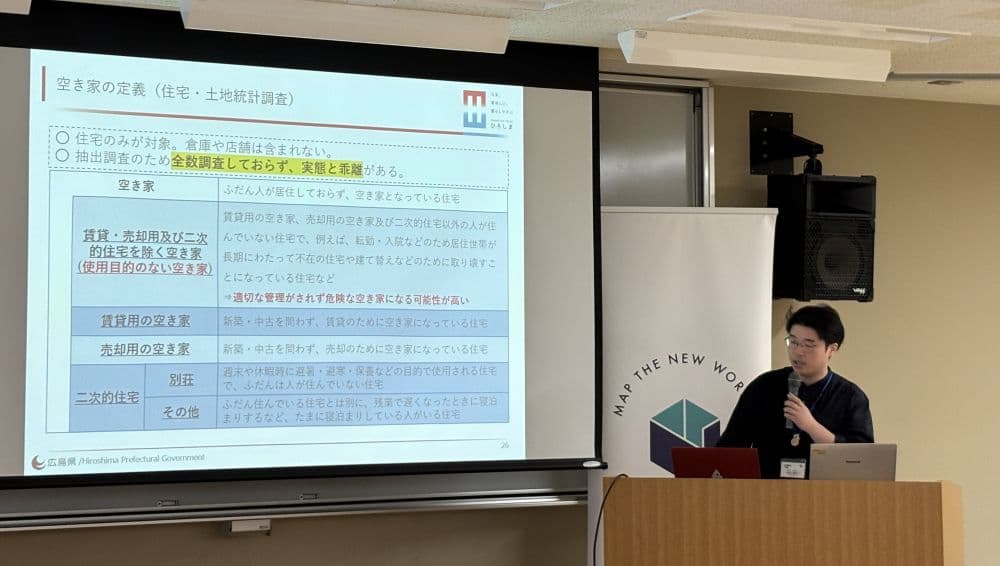

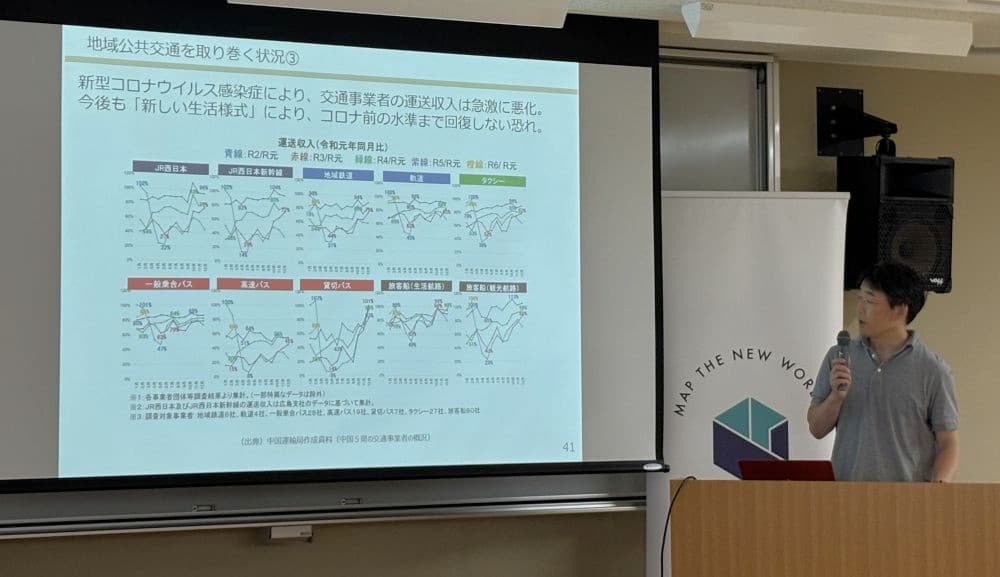

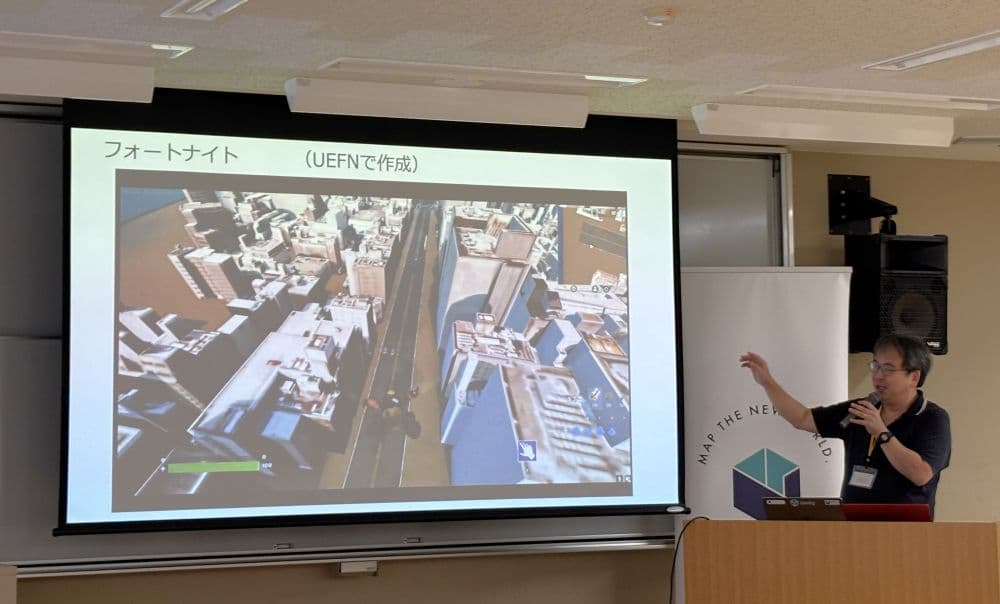

本イベントは、地域に根ざした課題解決とデータ利活用の推進を目的に開催された。初日には、広島県や市町の担当者が登壇し、人口減少や空き家、防災、交通といった地域が抱える課題を、参加者にレクチャーし共有した。続いて、PLATEAUの活用事例紹介や、QGISを用いたデータ分析・可視化のハンズオンが行われ、参加者は実際に手を動かしながらデータ活用の可能性を学んだ。こうしたインプットを踏まえ、2日目にはチームごとのアイデア創出へと取り組む流れとなった。

初日は、広島県 土木建築局 建設DX担当課長の為重敦氏と、広島大学 上席特任学術研究員 特命教授の相原玲二氏による挨拶からスタート。行政と大学の双方の視点から、地域課題の解決に向けてデータ利活用を進める意義が示された。

中山間地域・空き家・交通…現場の課題を共有

午前のセッションでは「課題の発見」として、広島県の各担当者から中山間地域、空き家、交通の3分野について行政課題が共有された。

過去のハッカソン参加者から学ぶアイデア創出のヒント

続いて「事例から学ぶ」セッションでは、過去のハッカソン参加者による成果事例が紹介され、データ利活用による課題解決の具体的なヒントが示された。

QGISでデータを地図に描くハンズオン体験

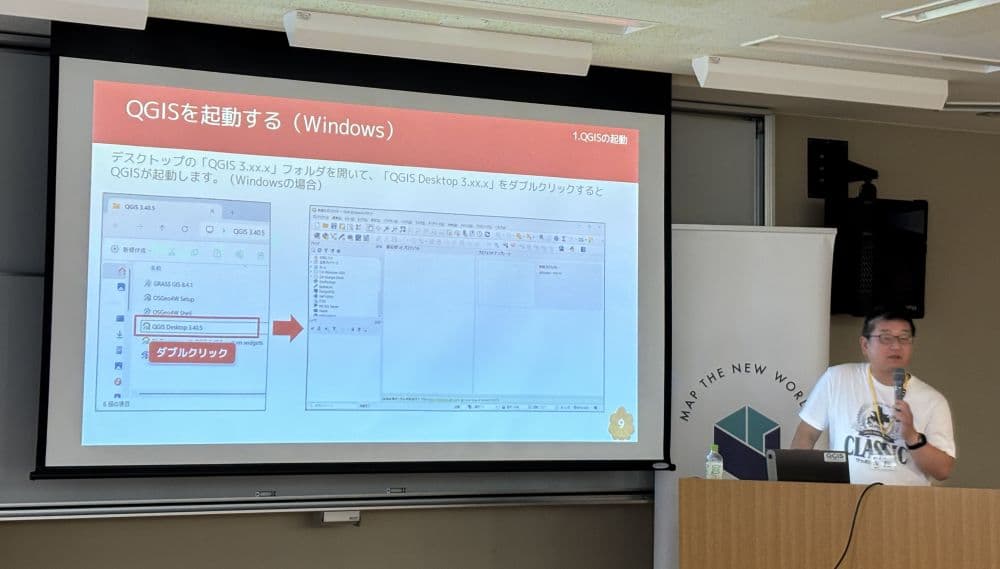

さらに「データの探索」として、株式会社エル・ティー・エスの武村達也氏より、DoboXやPLATEAUのサイトから取得可能なオープンデータが紹介された。続く「ハンズオン」では、エアロトヨタ株式会社の喜多耕一氏が講師となり、QGISを用いたデータ分析や可視化を体験する実習が行われ、参加者は実際に手を動かしながら理解を深めた。

午後は「チームビルディング」に移り、参加者は「まちづくり」、「中山間地域」、「空き家」、「防災・減災」、「交通(広島)」、「交通(福山)」の6チームに分かれ、それぞれ翌日のアイデア創出に向けた議論を開始した。

参加者を支援するメンター陣には、大学研究者、コンサルティング企業、民間事業者、シビックテックの実践者など、多様な分野から8名の専門家が参加。技術面から発想面まで幅広くアドバイスを行う体制が整えられた。

パシフィックコンサルタンツ株式会社 デジタルサービス事業本部 情報事業部 技術課長 兼務

一般社団法人 社会基盤情報流通推進協議会 榎本 真美氏、

エアロトヨタ株式会社 G空間研究所 研究員 新井 千乃氏、

株式会社エル・ティー・エス 武村 達也氏

エアロトヨタ株式会社 自治体アセット事業部 エバンジェリスト 喜多 耕一氏、

東京大学空間情報科学研究センター 特任研究員、総務省 地域情報化アドバイザー 松島 隆一氏、

東京大学 空間情報科学研究センター 特任研究員、一般社団法人 シビックテックジャパン 代表理事、相模女子大学大学院 社会起業研究科 小俣 博司氏

Day2:実践とフィードバック

2日目は、前日に結成した6チームがそれぞれのテーマに沿ってグループワークに取り組んだ。課題の背景を再確認し、オープンデータの分析やサービス設計を進めながら、メンターの助言を受け、アイデアを具体化していった。

午後にはスライドやデモを用いた成果発表が行われ、各チームに対してメンター陣から講評や改善のヒントなどが寄せられた。ここからは各チームの発表の概要を紹介しよう。

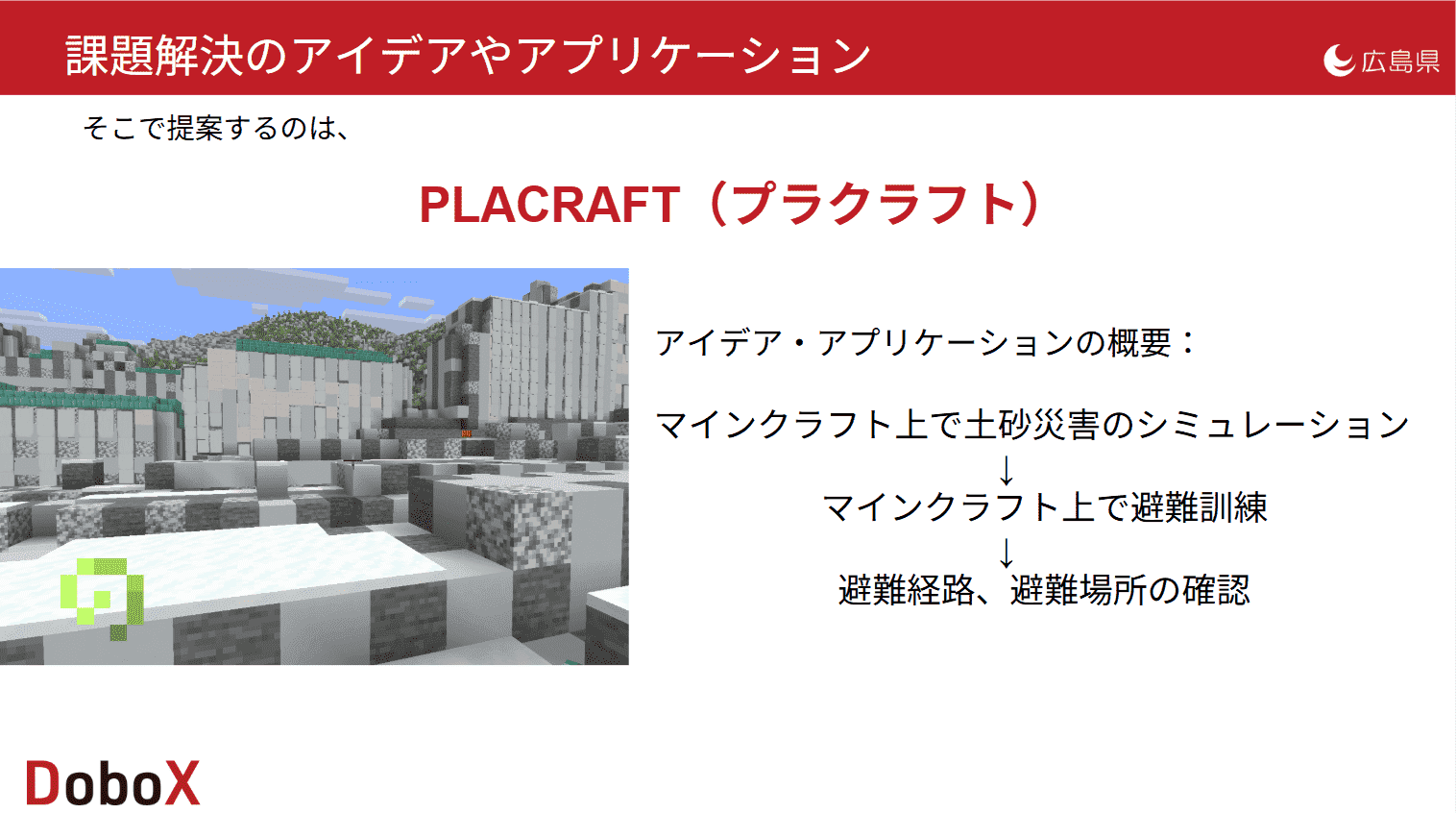

ゲームで学ぶ防災。マイクラで土砂災害を体験「PLACRAFT」

チーム「やんぐぴーぽー」は、防災・減災をテーマとした作品「PLACRAFT(プラクラフト)」を発表。現状の避難訓練は「作業としてこなすだけで意識に残らない」という問題意識から、マインクラフトの遊びやゲーム要素を取り入れて、子どもが主体的に学び、家庭にも災害に対する意識を波及させる仕組みを目指した。

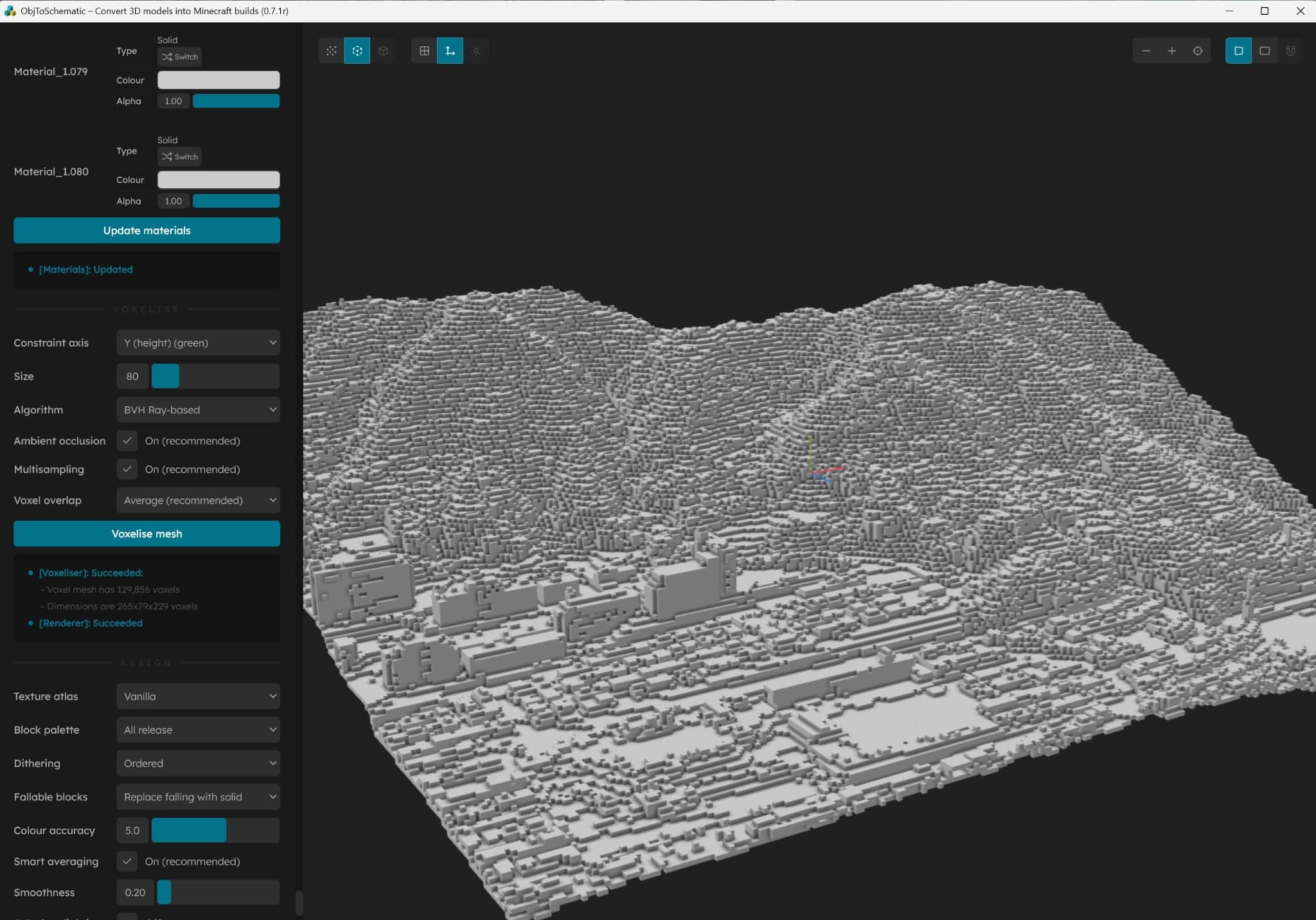

発表では、まずDoboXのデータカタログから土砂災害や避難所のデータを取得し、QGISで分析。その地形データをBlender経由でマインクラフトに変換するという開発アプローチを紹介した。続いて、広島市内の井口台周辺の地形を再現したデモを披露し、今後は土砂の流出や避難経路のシミュレーション、VRによる臨場感の強化などを進めていく構想を示した。

メンターによる講評では、松島氏が「若い世代から大人へ防災意識を広げていく発想は自治体にとっても新しいアプローチであり、ゲームを通じて関心を高める効果に期待したい」と評価。河野氏は「データを使ってゲームに落とし込む過程自体に学びがある。ソフトを触りながら新しい発見を重ねてほしい」と述べた。さらに武村氏は「自分の身近な危険箇所を把握していない人は多い。ゲーム体験で直感的に理解できるのは意義深い」と指摘。松本氏は「災害時は協力が不可欠。ゲーム内に協力プレイの要素を盛り込めば、実際の行動につながる知識の獲得が期待できる」と提案した。

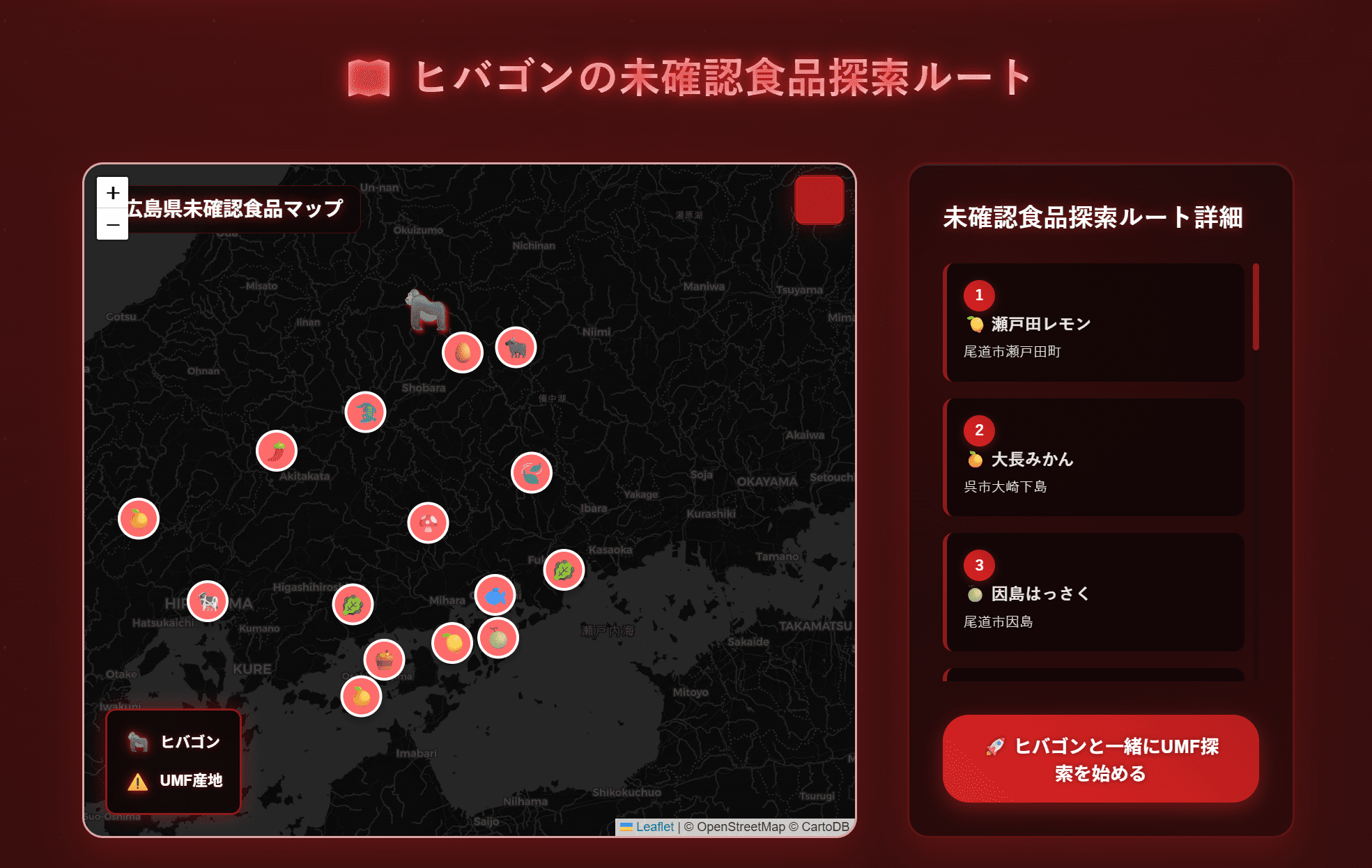

幻の食を追え!ヒバゴンが案内する中山間地域の魅力発見アプリ

チーム「ヒバゴン応援隊」は、広島県の中山間地域を舞台にした作品「UMF(未確認食品)の謎~ヒバゴンの“幻の食の痕跡を追え!」を発表した。背景にあるのは、人口減少が進む地域に点在する郷土料理や伝説といった地域資源の価値が埋もれていってしまうという課題だ。食と物語を組み合わせ、地域の魅力を再発見できる仕組みづくりを目指した。

発表では、まずストーリーの設定が紹介された。広島の比婆山に伝わる未確認生物ヒバゴンが残した痕跡を追いながら、地域に眠る「未確認食品(UMF)」を探すというもの。ウェブアプリのプロトタイプでは、広島県のマップ上をヒバゴンが移動しながら郷土食や伝説の地を訪れる様子を体験できる仕掛けが披露された。

開発のアプローチとしては、国土交通省が提供する国土数値情報から人口や道路の情報を取得し、DoboXから道路規制やカメラ位置、橋梁データを組み合わせ、「ヒバゴンが人目につかず移動するルート」を設定。QGISでシェイプファイルをGeoJSONに変換し、さらにタイル形式にして地図上に表示する仕組みを構築した。

また、生成AIで作成したヒバゴンの3Dデータを使い、AR表示するプロトタイプも作成。レモネードを飲むヒバゴンや、レモン畑で一緒に写真撮影するシーンが紹介され、会場を盛り上げた。さらに、郷土料理の聞き取り調査によって知られざる食の情報が集められ、体験型観光や関係人口の増加、地域食材のブランド化にもつながる可能性が示された。

講評では、河野氏が「オカルト的な発想に見えて、中身はしっかりしている。水害シミュレーションや事件捜査にも応用できる発想で驚いた」と評価。喜多氏は「広島といえば牡蠣やお好み焼きに偏りがちだが、このアプリで知らない食文化を訪ねたくなった」とコメントした。さらに小俣氏は「DoboXのデータは形式が多様で変換が必要。こうした実践から、提供側での整備が進めばデータ活用はさらに広がる」と指摘し、実装面での意義を強調した。

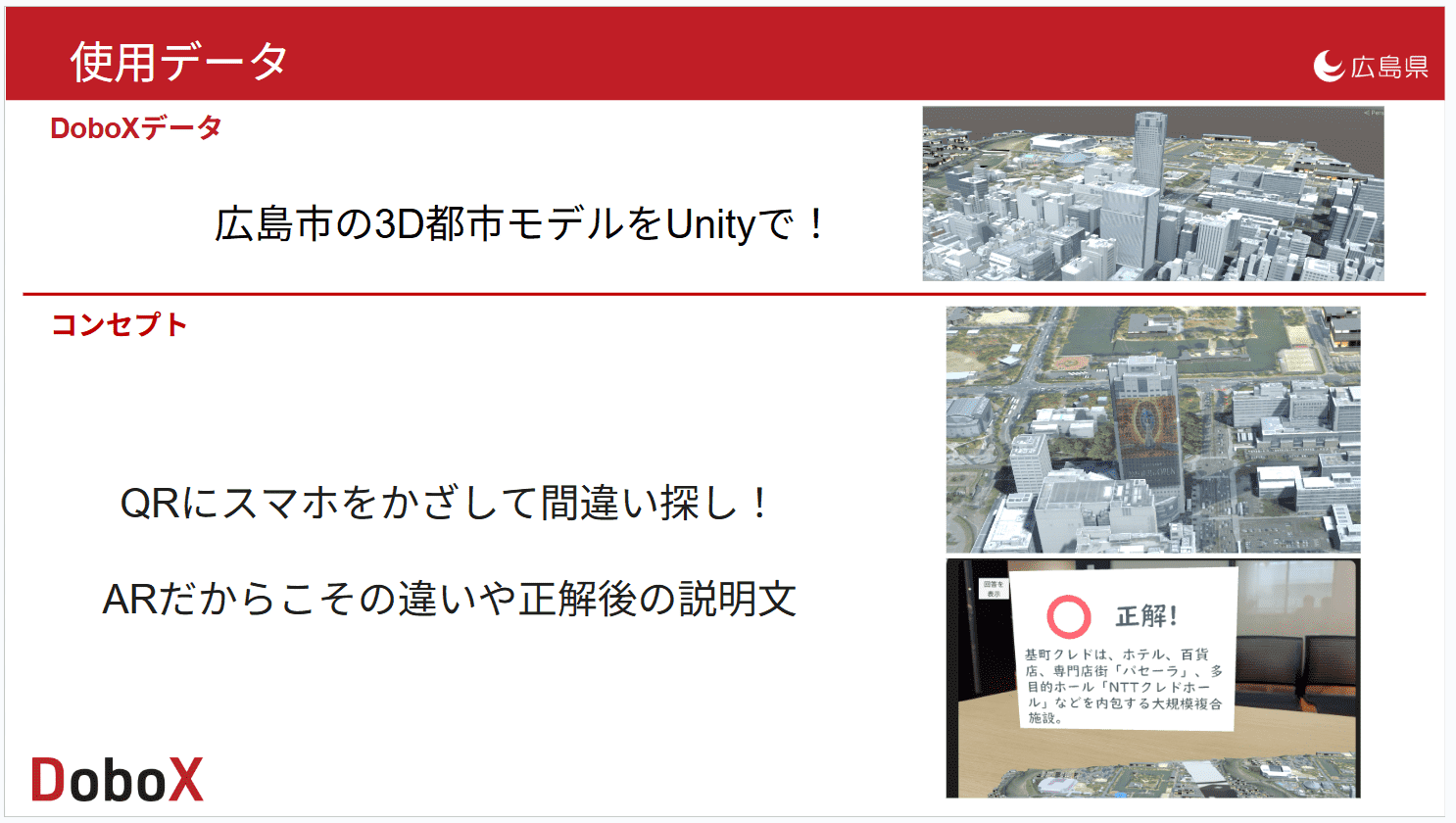

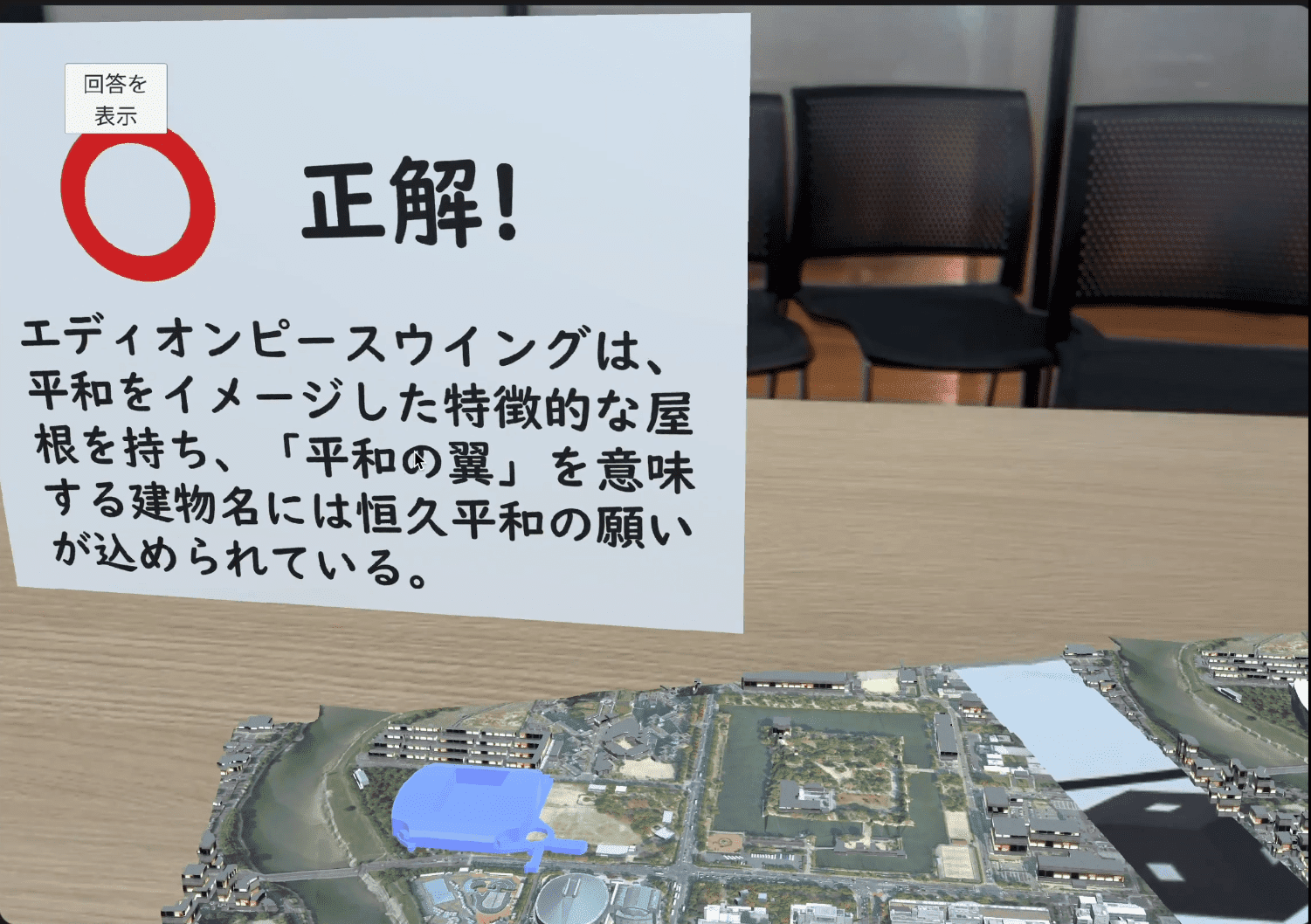

3Dで街を楽しむ間違い探しアプリ「3D街がい探し」

チーム「きのこ派とたけのこ派とぐみ派」は、広島市内の魅力を発信する「3D街がい探し」を発表した。観光客数は増えているものの滞在時間が短いという課題を背景に、街の建物を題材にした「間違い探し」を通じて、広島について楽しく知ってもらう仕組みを考案した。

開発アプローチとしては広島市の3D都市モデルをUnityに読み込み、AR上で楽しめる間違い探しマップを作成。スマートフォンでQRコードを読み取ると3D地図が立ち上がり、建物に仕掛けられた「間違い」を探すことができる。見つけると説明文がポップアップし、その場所の特色を学べる設計になっている。

デモでは、エディオンピースウイング広島(サッカースタジアム)の色が異なっていたり、おりづるタワーの高さが半分になっていたりと、ユニークな「間違い」を披露。街の建物を注意深く見ることで観光体験を豊かにするだけでなく、防災や都市理解への応用も期待される。

講評では、河野氏が「新幹線での移動中に子どもが遊べればよい時間つぶしになる。ぜひ広島県と一緒に実装してほしい」と期待を寄せた。榎本氏は「3次元になることでターゲットが広がる。間違い探しのちょっとした違和感から新しい発見につながり、街を身近に感じ直すきっかけになる」と評価した。

世代に合わせた移動支援アプリ「年代にあった道案内」

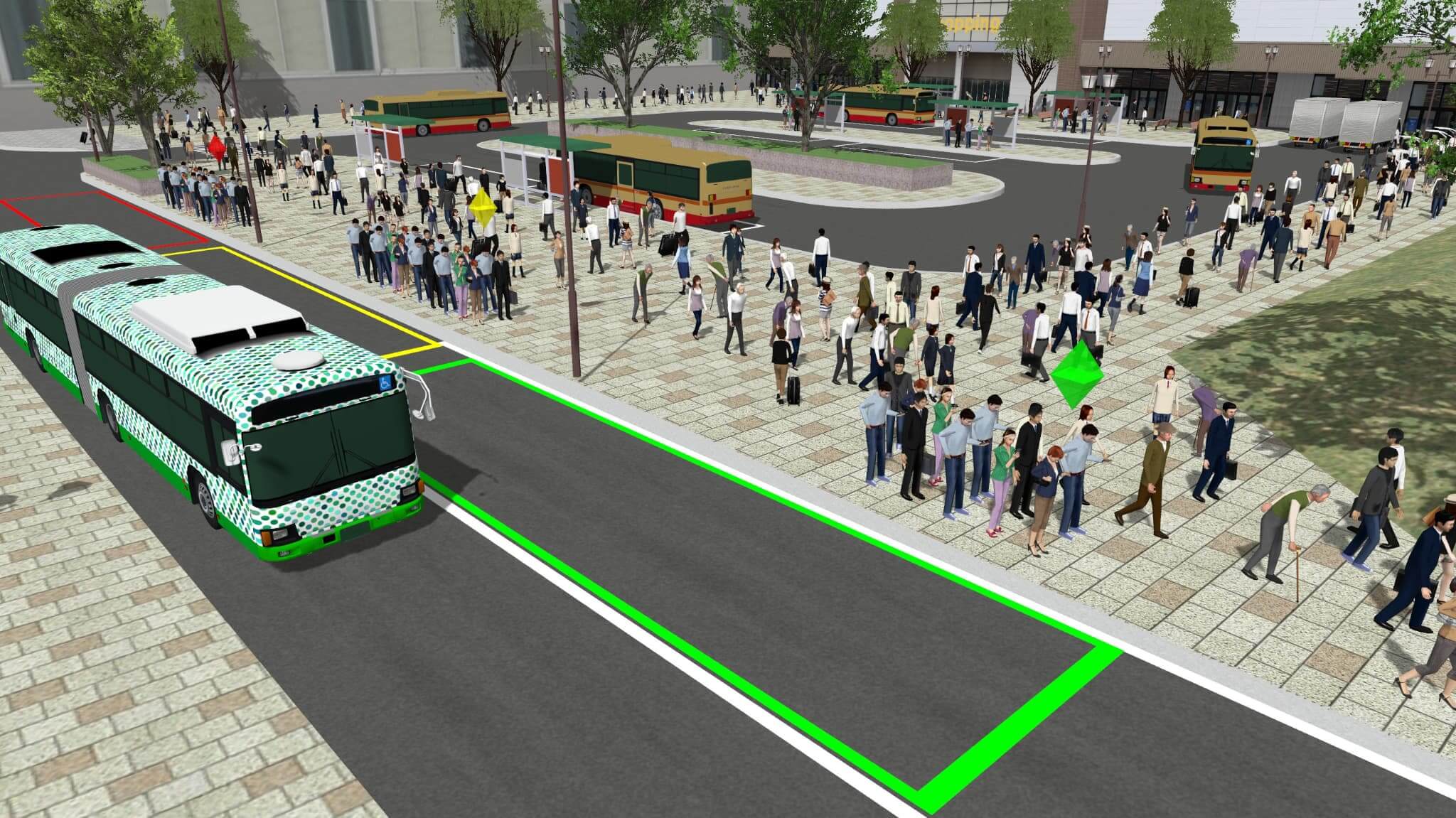

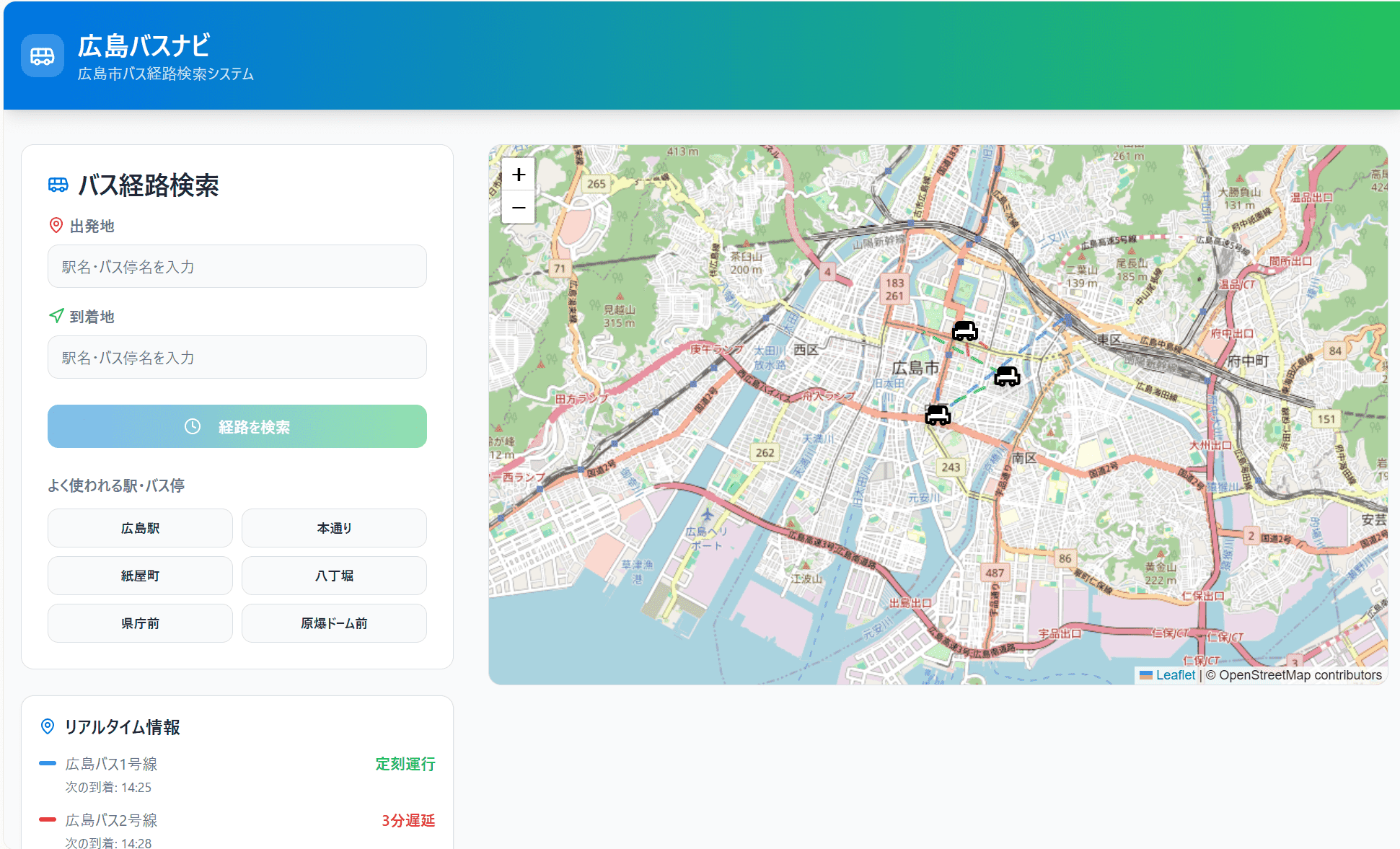

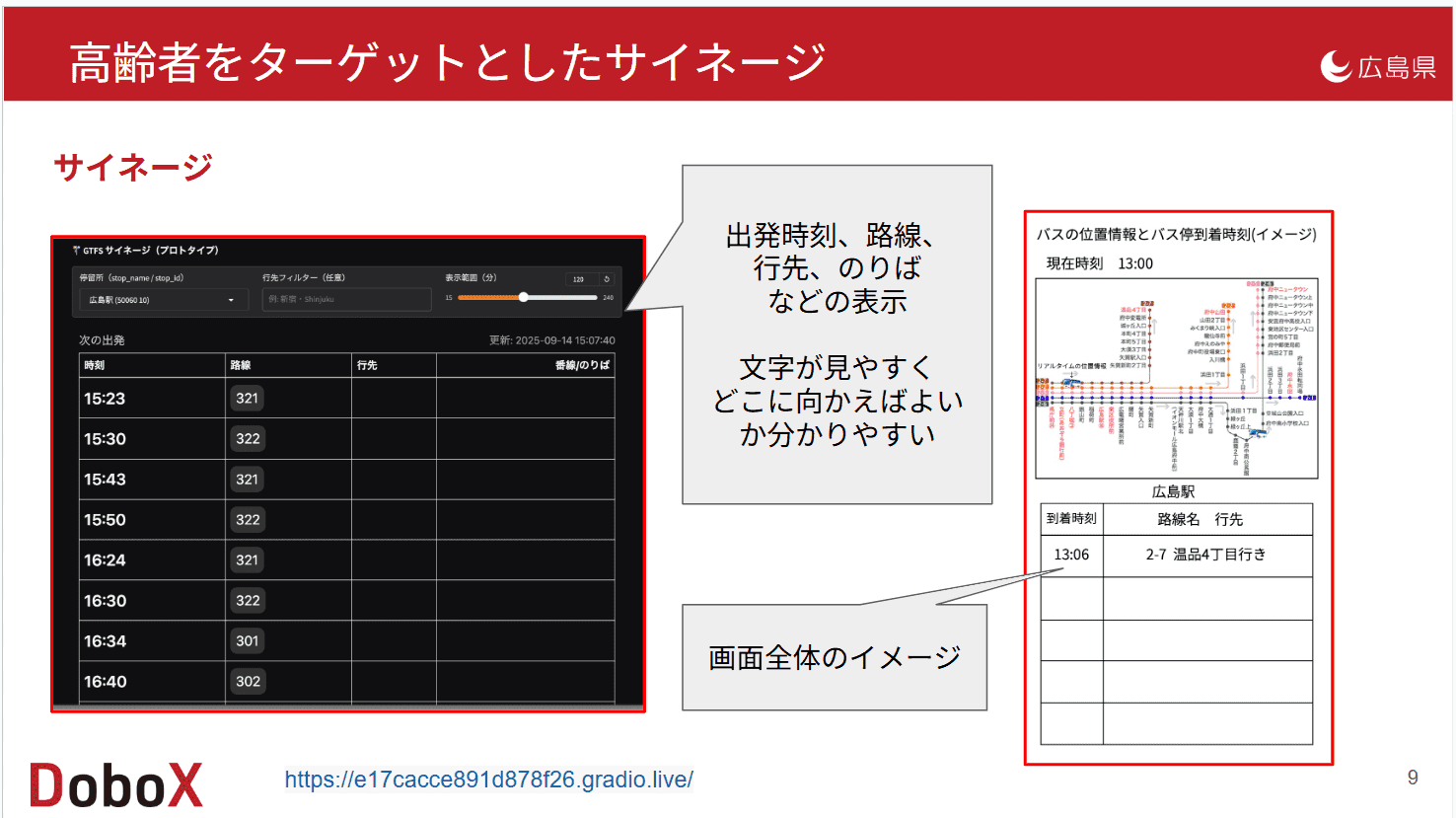

チーム「Guide」は、地域公共交通の利用促進を目指して「年代にあった道案内~目的地へスムーズに~」を発表した。広島県の公共交通は多くの赤字路線を抱えていて利用促進が課題となる一方、路線や交通手段が多様で利用者にとってわかりづらいという現状がある。こうした課題を踏まえ、若年層・現役世代向けのアプリと、高齢者向けのサイネージを組み合わせる仕組みを提案した。

デモサイト「広島バスナビ」では、出発地と目的地を設定すると地図上に経路が表示され、運行中のバスの現在地も確認できる。遅延があっても「今どこにいるか」がわかることで利用者の不安を軽減し、所要時間や料金もあわせて可視化する設計だ。

高齢者向けに提案されたサイネージでは、停留所や経由地を入力するだけで発車時刻や乗車路線、乗り場の情報が一目でわかる。特に65歳以上の人口密度が高いバス停に設置することで、高齢者の移動を支援できるとした。今後は、バスのリアルタイム運行情報や遅延情報に加え、JR・広電・アストラムラインなど多様な交通機関の情報、さらにはエリア別の増減便データの収集・統合を進める展望を示した。

講評では、新井氏が「デモサイトを拝見した。“よく使われる駅・バス停”が表示される点が実用的。広島市のように交通手段が多い地域では特にありがたい」と評価。小俣氏は「あと何分でバスが来るのかが表示されれば、さらに便利になる」と提案した。喜多氏は「ホテルから会場までの移動手段選びに迷った経験からも、シェアサイクルまで含められると新しい価値が出る」とコメントした。

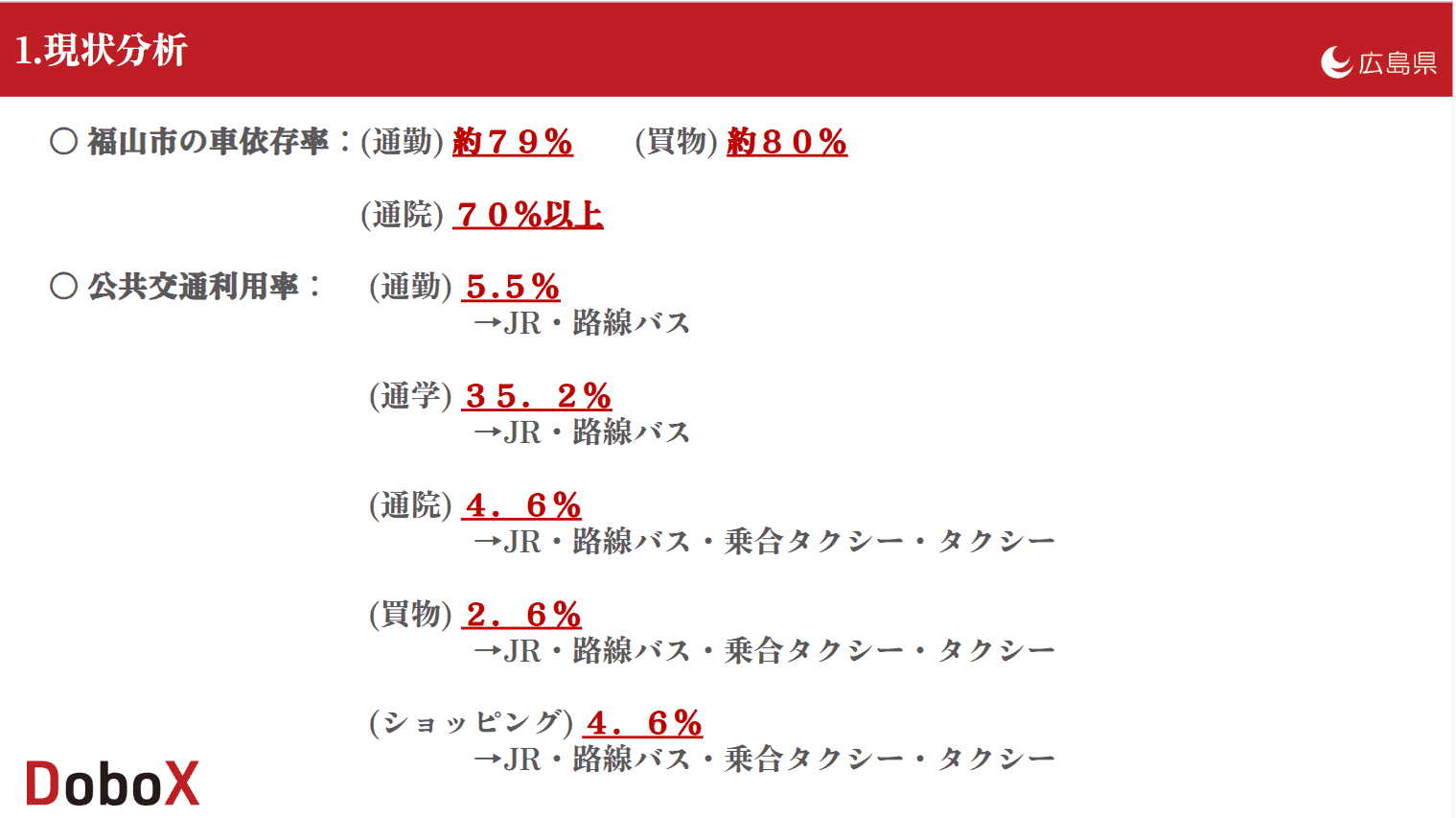

昼と夜で役割を変える「バスの二毛作」

チーム「平均年齢29歳’s」は、福山市の交通課題に対して「バスの二毛作」を提案した。農業用語の二毛作になぞらえ、バスが昼と夜で異なる役割を果たす仕組みを考案したものだ。

背景には、福山市での公共交通利用率の低さがある。通勤時の車利用が約79%であるのに対して、公共交通の利用はわずか5.5%。バスは利用が少ないと減便や廃線の対象となるが、実際には通学や通院、夜間の帰宅などで必要とする人が存在している。特に通学における公共交通利用率は約35%にのぼる。そこで「昼は子どもの通学や高齢者の通院」、「夜は飲食店や歓楽街からの帰宅」という2つの需要に応えることで、利用者を増やそうとするのが狙いだ。

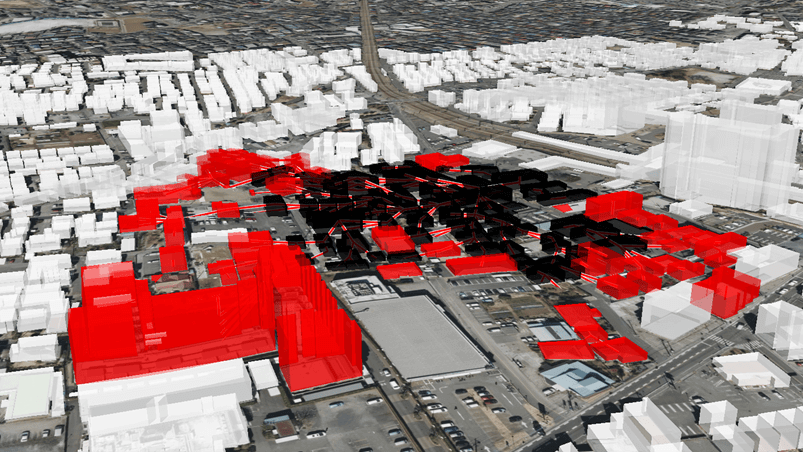

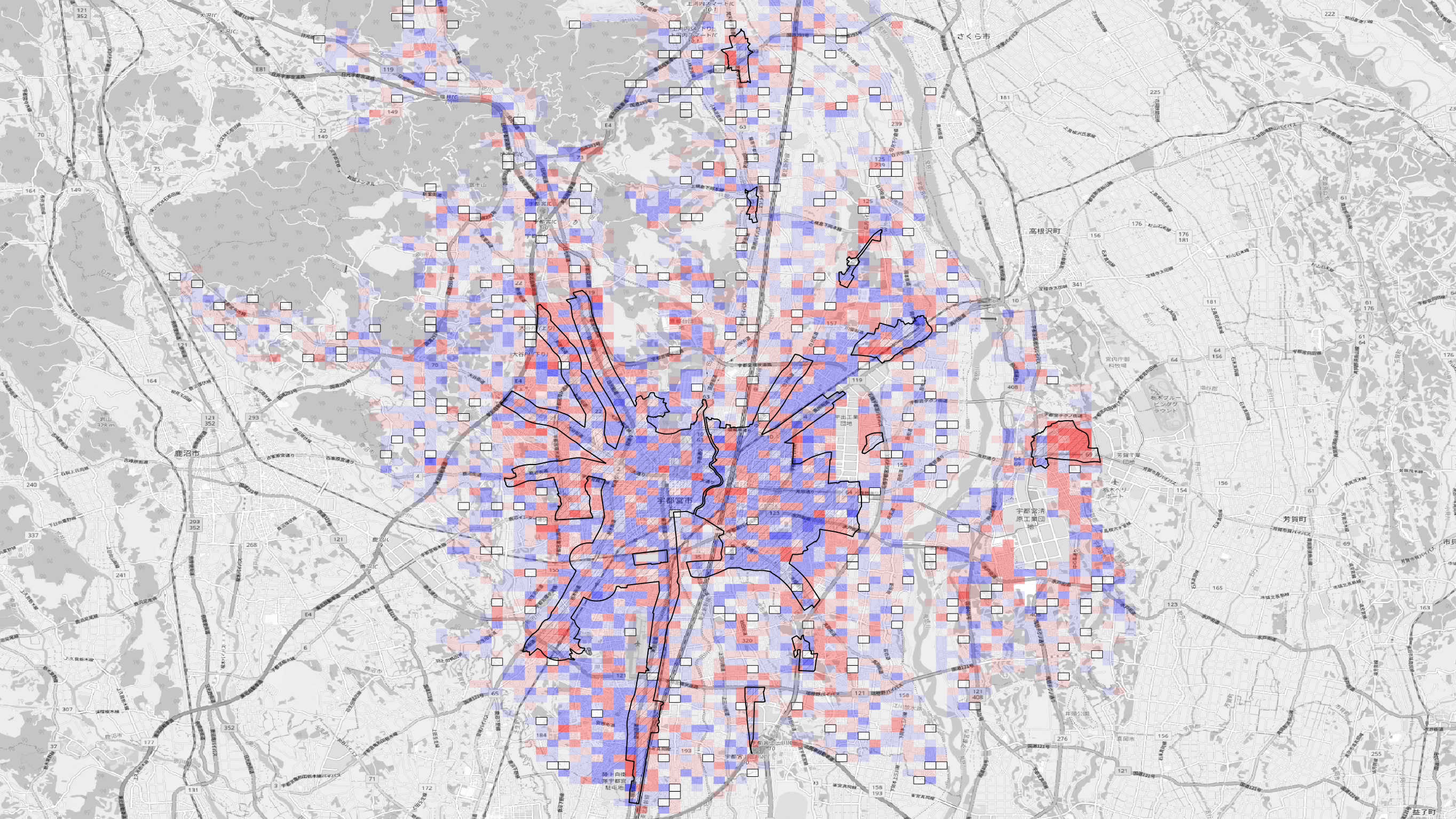

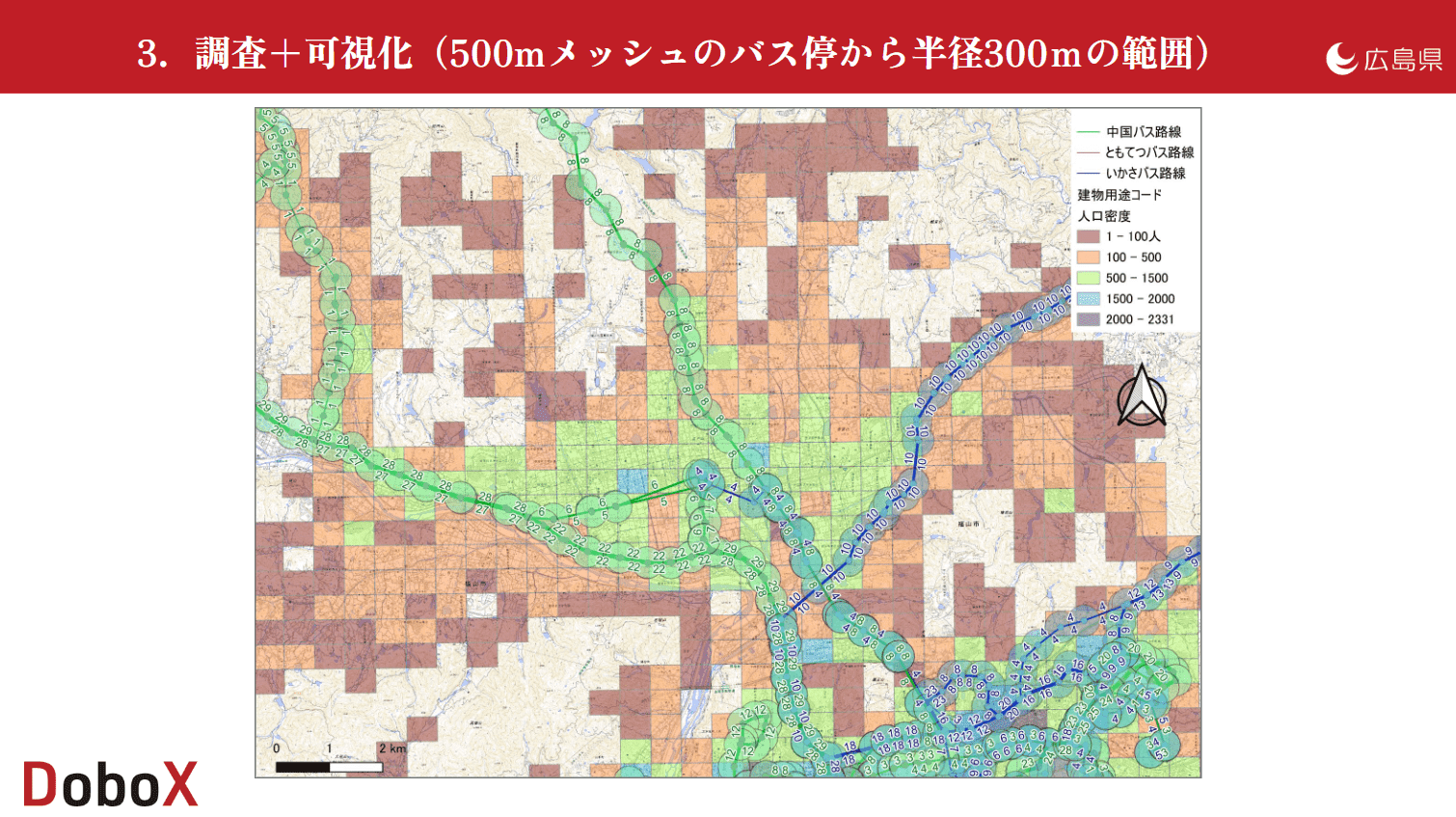

バス停から半径300メートルを利用可能範囲と定義し、DoboXのデータやPLATEAUの3D都市モデルと重ね合わせて分析したところ、人口密度が高いにもかかわらず十分にカバーされていないエリアが抽出された。バス路線は長年大きく変わっておらず、かつて農地だった地域が住宅地へと変化した結果、バス停が不足している状況が明らかになった。また、DoboXの建物現況データとホットペッパーの飲食店データを組み合わせることで、深夜に帰宅需要が見込まれるエリアも可視化した。

今後のアイデアとしては、深夜バスの運行により飲酒後の安全な帰宅を支援し、車を持つ世代の利用も促進することを提案。さらにバスの乗り方を紹介する動画を配信し、公共交通に慣れていない人のハードルを下げる工夫も示した。これにより、高齢者の外出機会を増やして健康や福祉にも寄与し、飲酒運転防止や街のにぎわい回復にもつながるとした。

講評では、新井氏が「深夜に飲んでもバスで帰れるのは魅力的。ただし、バス停を増やすことで新たな事故リスクも考える必要がある」と指摘。榎本氏は「これまで朝夕のピークだけを想定してきたが、昼と夜の新しいピークを考えるのは画期的」と評価した。武村氏は「福山の移動はバスが少なく不便。ぜひ進めてほしい」と期待を示した。小俣氏は「乗り方や支払い方法がわからないことも利用のハードルになる。事前に情報提供してほしい」と提案。松島氏は「バス運転手不足の中で、既存のリソースで実現可能かという視点も重要」とコメントした。

空き家の魅力を“ゲームで発見”探索アプリ「EMOGUESSR」

チーム「エモゲッサー」は、空き家問題をテーマにしたアイデア「EMOGUESSR(エモゲッサー)」を発表した。身近な事例として、メンバーの実家が空き家になっていることをきっかけに具体策を検討した。広島県には使用目的のない空き家が11万4700戸あるが、空き家バンクに登録されているのは約800戸にとどまっており、市場に流通していないことが課題となっているという。

DoboXの住宅・土地・建設データなどを用い、250メートルメッシュで分布を可視化したところ、1メッシュ内で最大113件もの空き家が存在する地域があることが明らかになった。これほど多くの空き家があるにもかかわらず市場に出てこない背景には、所有者が「どうせ売れない」「誰も住まない」と思い込んでいることや、需要や地域の魅力が十分に伝わっていない現状がある。

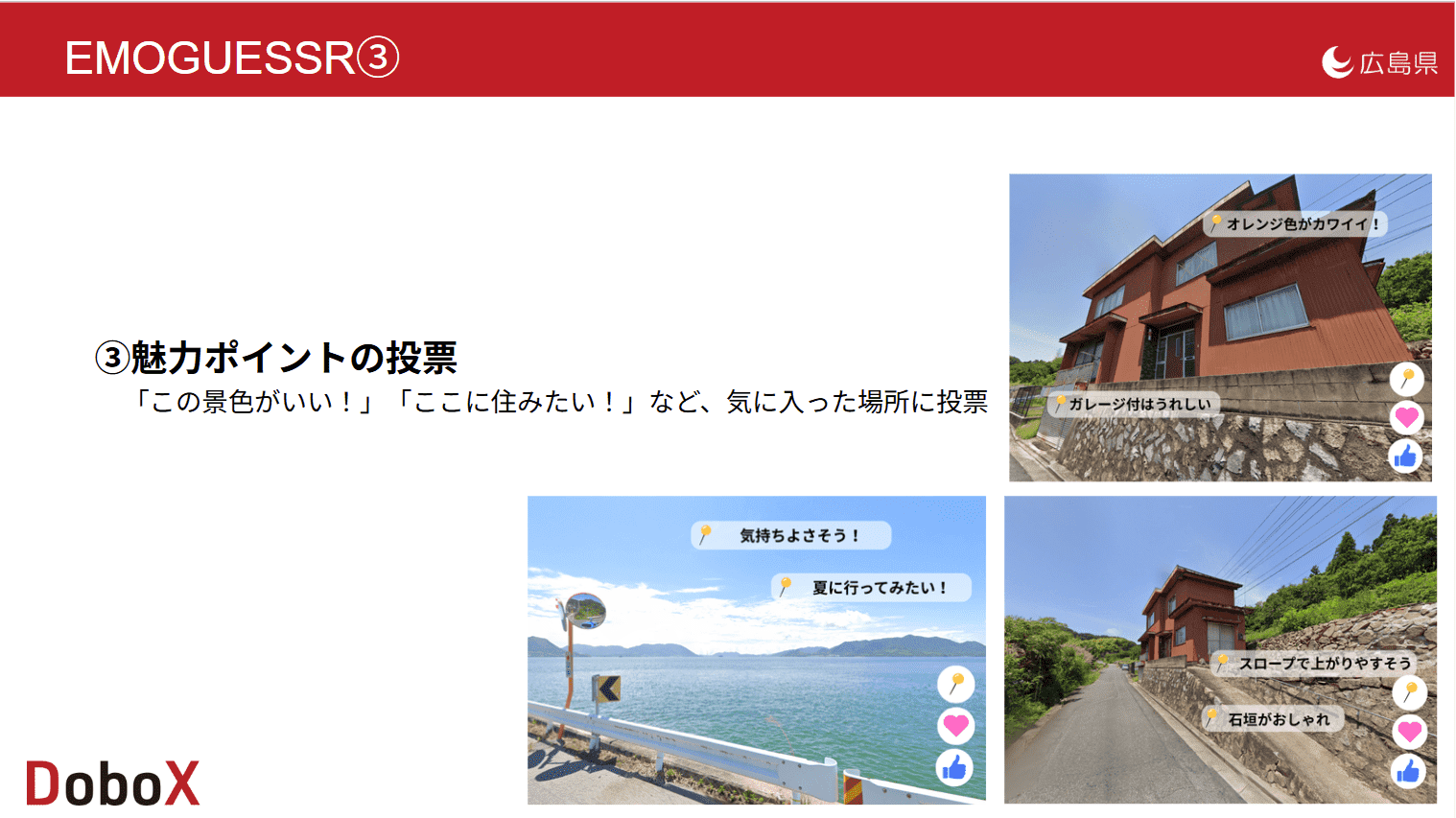

そこで提案されたのが、遊びながら地域の魅力を発見し、空き家活用を促す探索ゲーム「EMOGUESSR」。プレイヤーは、日本各地の空き家があるエリアにランダムに飛ばされ、そこで周辺地域を探索し(Googleストリートビューを活用)、気に入った建物やエリアに投票したり、魅力ポイントをコメントで共有したりする仕組みだ。これにより、従来注目されなかった土地の価値を発見し、空き家バンクへの登録や利用希望者への情報提供につなげることを目指している。

期待される効果としては、所有者は「売れない」と思っていた物件の可能性を実感でき、利用者は地域の新たな魅力を見つけて移住意欲が高まる。自治体にとっては空き家放置の減少や地域活性化につながり、不動産事業者にとっても潜在的な需要を把握する手がかりになる。

講評では、喜多氏が「長年住んでいる人は気づきづらい土地の魅力を外部の目で発見できる点が良い。空き家データは個人情報の関係で公開が難しいが、データ公開を促すきっかけになる」と評価。河野氏は「TikTokのように“ランダムに飛ぶ”ことで閲覧のハードルが下がる。不動産を人に見せる仕組みとして非常に面白い」とコメントした。

以上で、全6チームの発表が終了。全体を総括して、広島大学の相原玲二氏が総評を述べた。

「非常に面白いアイデアばかりで、すでにプロトタイプまで形になっているものもあり、初めて会ったメンバー同士が短期間でここまで仕上げたことに大変驚いている。実用性の高いものから、エンターテインメント性に富んだものまで、将来性を秘めたアイデアが数多く含まれていた。ぜひブラッシュアップを重ね、実装につなげてほしい。私自身インフラを担当してきた立場からも、今はツールが豊富で、プログラムをAIに書かせたり、ARで可視化したりと応用の幅が広がっているのを実感している。若い力がこうして新しい可能性を示してくれるのは心強い。これからみなさんの力を世の中に発信していただきたい」

DoboXとPLATEAUのコラボレーションとして実施された今回のアイデアソン。自治体が持つ多様なデータと3D都市モデルを組み合わせることで、応用の幅が広がることが示された。今後の地域課題解決やサービス実装につながっていくことが期待される。